2005~2011年管城區猩紅熱流行特征分析

馬麗平 鄧巍

猩紅熱為A群溶血性鏈球菌感染引起的急性呼吸道傳染病。是我國法定的乙類傳染病,冬春季高發,主要經空氣飛沫傳播,兒童普遍易感,傳染性較強,其臨床特征為發熱、咽峽炎、全身彌漫性鮮紅色皮疹和疹退后明顯的脫屑[1]。少數患者患病后由于變態反應而出現心、腎、關節的損害。我們對鄭州市管城區2005~2011年報告的猩紅熱病例進行了流行病學分析,現報告如下:

1 資料與方法

1.1 資料來源 疫情數據來源于管城區疾病預防控制中心歷年法定傳染病月報表和年度匯總表,人口資料來源于我區統計年鑒。

1.2 方法 猩紅熱病例定義根據1990年公布的《中華人民共和國傳染病防治法》中規定的猩紅熱診斷標準確診的病例。

1.3 統計分析 采用Excel軟件進行統計分析。

2 結果

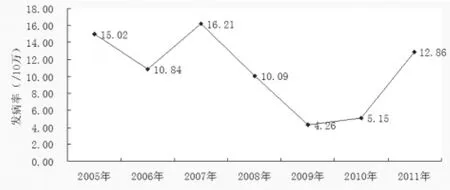

2.1 流行概況 2005~2011年管城區累計報告猩紅熱病例293例,年均發病率為10.63%。發病率最高的是2007年,發病率為16.21%,最低的是2009年,發病率為4.26%。無暴發疫情和死亡病例報告,見圖1:

圖1 2005~2011年管城區猩紅熱病例發病率

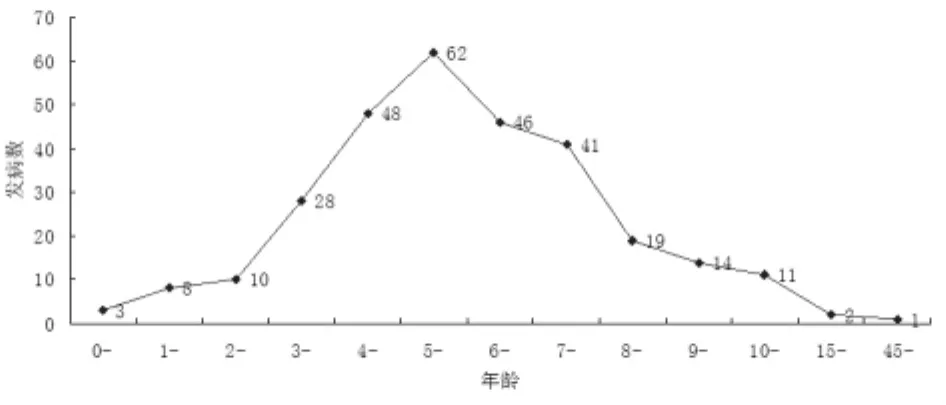

2.2 流行特征 ①地區分布:2005~2011年全區12個鄉(鎮)、辦事處均有猩紅熱病例報告,病例主要集中在流動人口聚集的地區,發病居前五位的鄉(鎮)、辦事處分別為隴海辦事處(51例)、城東路辦事處(49例)、紫荊山路辦事處(34例)、航東辦事處(32例)以及東大街辦事處(27例)。②季節分布:猩紅熱病例一年四季均有發病,其中春季(3~5月)99例,夏季(6~8月)50例,秋季(9~11月)45例,冬季(12~2月)100例。冬春季病數多于夏秋季,占病例總數的67.92%。③人群分布:293例病例中,男女性別比為2.18:1(201:92)。人群發病年齡集中在<10歲年齡組(279例)占總病例數的95.22%,其中4~8歲(197例)占總病例數的67.24%。見圖2。

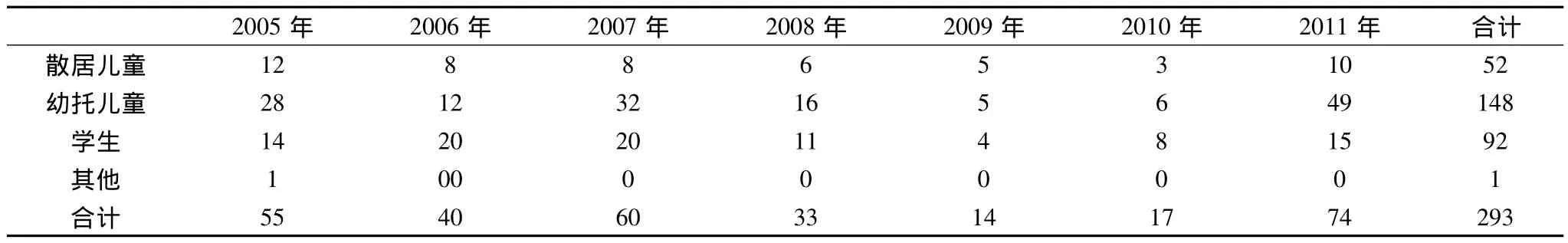

2.3 職業分布 2005~2011年管城區猩紅熱293例發病人群以幼托兒童為主,其次為學生和散居兒童,分別占總病例數的50.51%、31.40%和17.75%,見表1。

圖2 2005~2011年管城區猩紅熱病例時間分布圖

表1 2005~2011年管城區猩紅熱病例職業分布表

3 討論

2005~2011年管城區猩紅熱發病趨勢分析,2005~2007年的總體發病率高于2008~2010年,2011年呈明顯上升趨勢,且發病數是這幾年中最多的一年,達到了74例。據有關文獻報道[2],多地區猩紅熱流行趨勢呈周期性波動,由于本次數據之間年限較少,不能明確判斷出我區的發病率是否呈現明顯的周期。由于猩紅熱至今無疫苗防范,自然的發病循環未被打斷,有可能出現周期性波動。所以我區猩紅熱病例的周期性有待進一步研究。

地區分布可見,猩紅熱病例主要集中在城鄉結合部人口比較密集的區域,城市高于農村[3]。這可能與城市人口發展較快,人員比較密集,并且流動性強,各項衛生措施不到位,使得傳染病的發病率增加。

從季節分布看,猩紅熱發病特點與國內的文獻報道相一致[4-5],春季是猩紅熱發病的高峰期,可能與氣溫逐漸升高,兒童外出活動次數增加,相互間的接觸增加,提高了猩紅熱傳播的幾率,導致發病率上升。1、12月份同時又出現了猩紅熱的高峰期,可能與冬季氣候寒冷干燥,室內開窗較少,教室人員密集,空氣不流通,增加了猩紅熱發病率。

從年齡分布看,猩紅熱病例主要集中在10歲以下的人群,以幼托兒童和學生為主。這與大多數文獻報道相一致[6],提示今后猩紅熱防治工作要以小學和幼托機構等為重點,加強這些機構的傳染病監測工作。

從我區的猩紅熱發病人群男女比例看,男性病例高于女性病例,兩組之間比較,P<0.01,差異明顯,具有統計學意義,這與全國流行態勢不一致[7],原因有待進一步調查。

[1]彭文偉.傳染病學.第6版.北京:人民衛生出版社,2004:122-125.

[2]沈艷輝,江初,郭哲,等.北京市城區1957-2004年猩紅熱流行趨勢及預測.現代預防醫學,2008,35(7):1224-1226.

[3]張月華,高潔,甘亞弟.1996-2006年北京市大興區猩紅熱流行特征.首都公共衛生,2010,4(1):33-34.

[4]郭箐,周蕾,程顯欣.海淀區1993-2002年猩紅熱流行特征分析.疾病監測雜志,2005,20(9):499-502.

[5]余向華,山若青,薛大燕.溫州市主要傳染病季節性分布分析.中國熱帶醫學,2002,2(2):41-42.

[6]王學東,孫艷紅,李冬超,等.長春市朝陽區2004-2007年猩紅熱網絡直報病例情況分析.遼寧醫學院學報,2008,29(6):541-542.

[7]劉展,王本旭,汪水城.全國2003-2008年猩紅熱流行動態分析.公共衛生與預防醫學,2009,20(9):21-25.