運用心理面談溝通技術干預抑郁癥患者治療依從性護理探討

葉小清 鄧春玲 馮奕梅 殷靜雯

近年來,精神心理疾病所占的比例越來越大,已經成為人類醫療服務的極大負擔,精神病院管理長期以來缺乏對患者的人文關懷,在精神心理疾病患者的管理中引入人文關懷理念,不僅是人道主義的需要,更是精神康復的需要,我科自2000年7月起開設了開放式精神心理病房[1],收治的精神心理疾病主要包括有精神分裂癥、抑郁癥、焦慮癥、躁狂癥、強迫癥等。此類患者通常懷有抗拒性、警覺性、不合作性,甚至敵意性,因此與精神心理疾病患者的溝通成為我們工作中的一大難題,我們就2008年7月以來我們嘗試把心理面談技巧應用于患者日常護理溝通中,取得了一定的成效。本研究主要以利用心理面技術提高抑郁癥患者治療護理配合依從性為例進行探討。

1 資料與方法

1.1 一般資料 2008年7月至2011年7月本院開放式精神心理病房收治精神心理疾病患者1488例,其中男668例、女820例(男女比例1∶1.23),年齡12~92歲,平均住院11.8 d。所有病例均按照ICD-10進行分類和診斷。

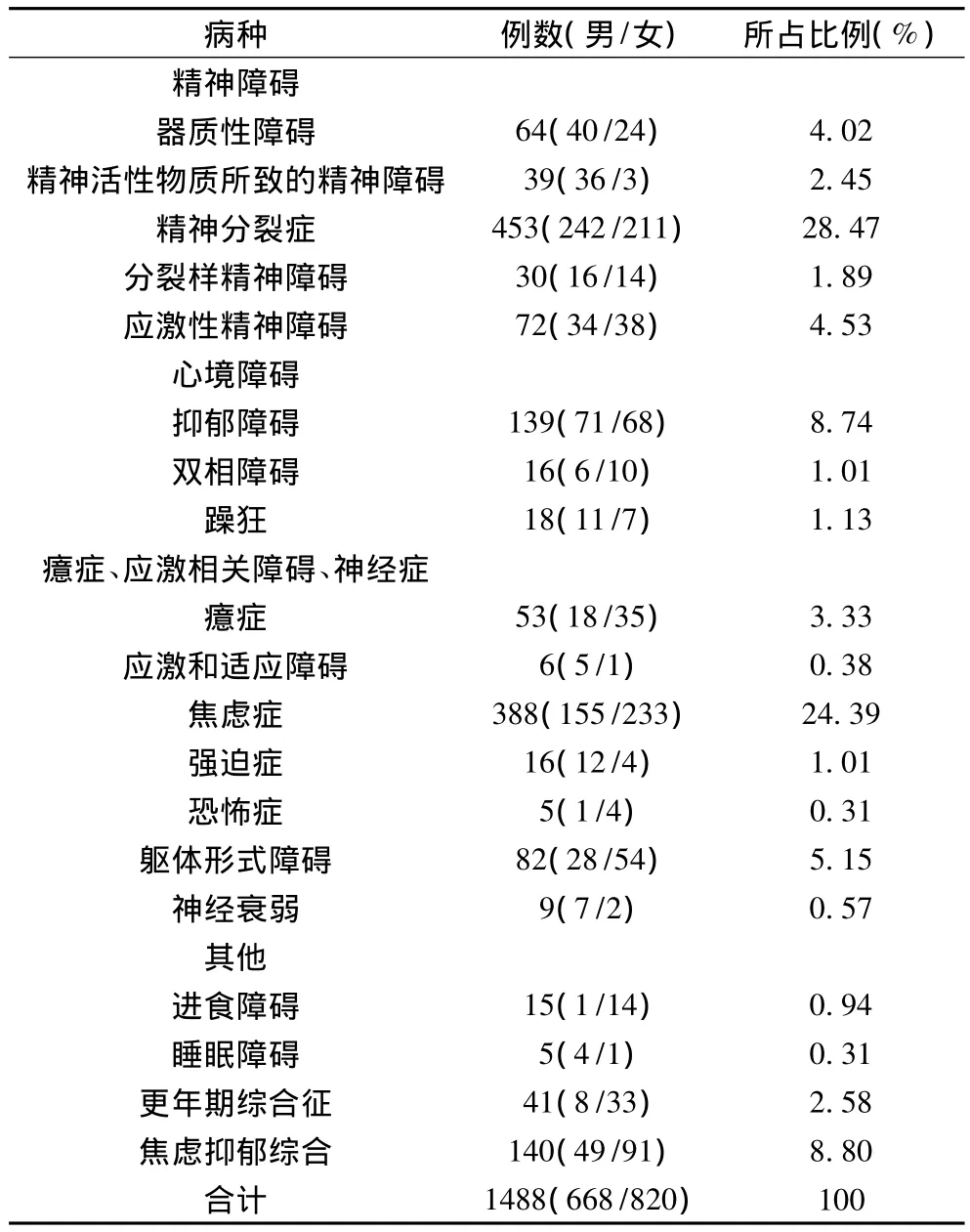

1.2 病種的構成 1488例患者的病種構成以精神分裂癥為最多,占28.74%,其次焦慮癥占24.39%,抑郁癥占8.74%。精神障礙患者總共占41.39%,心境障礙占10.88%,神經癥占35.14%,其他精神心理疾病占12.63%。1488例患者的病種構成分布見表1。

表1 1488例患者疾病構成(例,%)

1.3 方法

1.3.1 一般資料 2008年7月至2011年7月本科共收治抑郁癥患者139例,均符合ICD-10診斷標準,隨機分為對照組69例,觀察組70例。對照組年齡18~70歲,平均(46.13±0.70歲,觀察組年齡(20~69),平均(45.8±0.50)。兩組一般人口學資料比較,差異無統計學意義(P<0.05),具有可比性。

1.3.2 方法 患者入院時,我們根據患者的配合程度進行問卷調查,采用自編量表,然后將患者的依從性分為完全依從(主動自覺遵醫囑服藥、配合治療、檢查及護理),部分依從性(間斷有藏藥行為、主觀不想服藥、間中拒絕檢查及護理),不依從(完全拒絕服藥及配合治療、檢查、護理)。對照組我們按常規開放式精神心理病區患者的護理常規進行護理。觀察組我們除按對照組患者的護理外,另在護理過程中貫穿入心理面談技術,具體如下。

1.3.3 心理學面談技巧 心理學面談技巧主要來源并應用于心理咨詢領域,心理面談的方法主要包括語言溝通技巧和非語言溝通技巧。言溝通技巧是用心理學技術:傾聽,接納,肯定,澄清,善于提問重構,鼓勵等語言溝通技術[2]。傾聽:是最重要也是最基本得一項技巧,傾聽并非僅僅用耳朵聽,更重要的是用心去聽,善于傾聽,不僅在于聽,還要在于要有參與,有適當的反應,反應既可以是語言性的,也可以是非語言性的。比如,用“嗯”、“是的”、“然后呢”、“請繼續”等語言來鼓勵求助者繼續說下去,或者用微笑、眼睛的關注、身體的前傾、相應的點頭等等。接納:指無條件地接受患者,不能有任何拒絕、厭惡、嫌棄和不耐煩的表現。肯定:指患者感受的真實性,切不可妄加否定。至于患者的想法,即使明顯地病態的,也不可采取否定態度,更不要與患者爭論。澄清:弄清楚事情的實際經過,以及事件的整個過程中患者的情感體驗和情緒反應。鼓勵:鼓勵患者表達。可用為完成句的形式,也可用正面的敘述啟動患者進一步發揮,也可用自己的經歷引發患者的共鳴,從而繼續交流溝通。善于提問:提問應盡可能地采用“開放式”,例如:“什么”、“怎么啦”,鼓勵患者說出自己的感受。溝通過程常用“我們”一詞,可拉近醫患關系,增強同伴意識。很多醫務人員在和患者交流的過程中,往往不自覺地把患者放在對立的一面,常常用“你應該如何”、“你不要怎樣”等詞語。在和患者談話的過程中,應少使用“你”,多使用“我們”。這樣會縮短醫患之間的心理距離,讓患者產生認同感,這在心理學上被稱為“卷入效果”。在醫患接觸中除語言溝通外,結合非語言溝通技巧,如一些細微的動作,會縮短醫患之間的心里距離,比如在交談的過程中,輕輕的拍或撫摸患者的肩膀,幫患者整理一下衣領或拿掉留在衣服上的毛發,如果是小孩,摸一小孩的頭或臉蛋,都會讓患者感到溫暖。另外在醫患交談過程中尋找雙方的共同點[3],增進彼此的信任,增加彼此親近感,有利于醫患溝通的順利進行。

1.3.4 制定住院患者的溝通程序 在患者住院過程中的特定階段制定相對固定的內容及溝通方法,如初入院的患者一般都存在恐懼、不知所措的心理,熱情耐心地接待初入院的患者,向患者及家屬介紹住院的環境,住院規則、注意事項及相關疾病的知識及配合,可迅速消除患者的恐懼心理,盡快地融入。在執行每一項護理操作前應用心理面談技術詳細地與患者講解,回答患者的疑問,能增加患者的信任,提高治療依從性。

2 結果

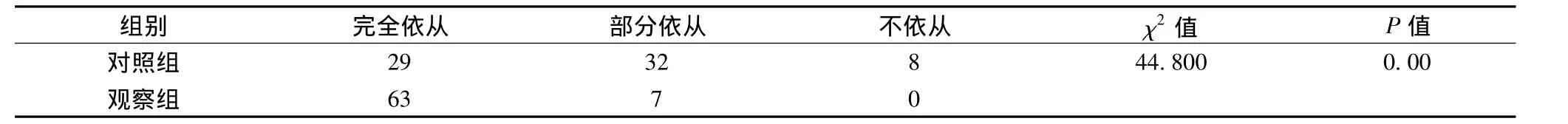

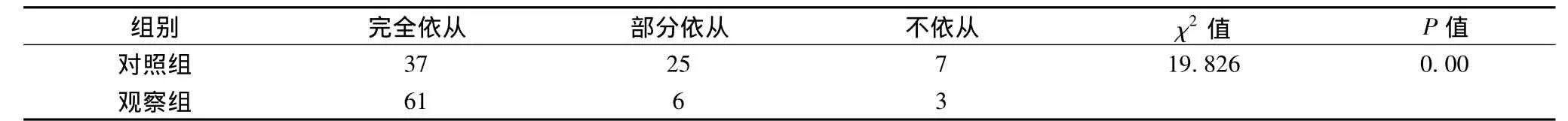

表2 對照組和觀察組患者治療依從性比較(例)

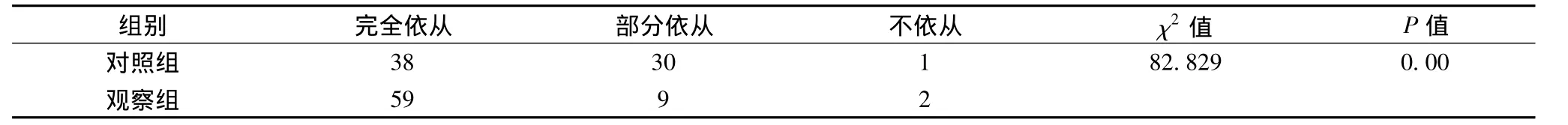

表3 對照組和觀察組患者檢查依從性比較(例)

表4 對照組和觀察組患者護理依從性比較(例)

表2、3、4示兩組治療、檢查、護理配合依從性比較,治療 依從性在護理干預前和護理干預后存在顯著差異 χ2=44.800,P<0.01,檢查依從性在護理干預前和護理干預后存在顯著差異χ2=82.829,P<0.01,護理依從性在護理干預前和護理干預后存在顯著差異χ2=19.826,P<0.01,提示利用心里面談技巧貫穿護理溝通中患者治療護理配合依從性提高。

3 討論

患者治療依從性即為患者的行為(接受治療的行為,如服藥、打針、檢查、護理等)與醫囑一致性[4]。研究發現抑郁癥患者治療不依從性主要原因包括藥物副作用、對治療方案不明、對醫務人員不信任、對疾病的預后缺乏信心及經濟困難等。我們將心理面談技術融入到護患溝通中,有利于縮短護患之間的距離,增加患者對醫務人員的信任。在溝通過程中我們耐心的向患者介紹疾病的相關知識、預后、及配合,增強患者對治療的信心,使患者的依從性明顯提高。

在精神心理患者的管理中樹立人文主義理念,更是精神康復的需要,18世紀Pnel和Tuke倡導用于對待“人”的態度來對待精神患者,以恢復其理智和人性。在這種人文關懷思想上建立起來的環境治療(Milieu Therapy),有利于精神患者的治療和康復。環境治療強調醫務人員和精神患者之間、患者與患者之間的相互作用,弱化患者的角色,與患者建立一種平等的關系。而我們把心理學面談技巧融入到日常護理工作中,包括入院溝通、住院期間的溝通及出院指導,貫穿于日常的治療護理操作當中,強調一種開放溫暖的氣氛,使患者的心靈真正走向全面康復之路。

長期以來人們對精神疾病普遍存在著錯誤的認識,加上精神患者發病時帶有傷人、毀物、影響社會秩序等異常行為,故而產生種種恐懼、厭惡和歧視患者的偏見。因而對精神病院的建設和管理,傳統用禁錮、關押的模式。而抑郁癥作為精神心理疾病的一種,在這種管理模式中患者懷有抗拒性、警覺性、不合作性,甚至敵意性。精神心理病患者住院的首要問題,就是住院的合作性,我院于2000年7月設立了開放式心理病房,在我們接診患者的時候,我們體會到,患者在安靜、信任、尊重和自由的環境下,治療合作,病情易于控制,起效迅速。因此2008年7月開始我們嘗試把心理面談技巧運用于住院患者的醫患溝通中,使患者感受到平等和尊重。從而提高其配合治療的主動性,病情較快得到控制。

[1]林舉達,鄒曉波,林志雄.綜合醫院開放式心理病房精神心理性疾病患者3803例分析.中國康復理論與實踐,2008,10(10):965-967.

[2]催雋.從心理學角度談論醫患溝通的技巧.醫院管理論壇,2006,10(12):52.

[3]許劍峰,王文習,孫志堅.醫患溝通的心理學技巧.白求恩軍醫學院學報,2004,4(2):119-120.

[4]周達生,姚華庭.醫學系統工程與通醫囑行為研究 中國醫院管理,1995,15(2):37.