“產學研合作教育”培養學生創新能力的探索與實踐——以C大學為例

□曾 蔚 游達明 劉愛東

“產學研合作教育”(co-operative education)由美國辛辛那提大學工程學院教務長赫爾曼·施奈德于1906年開創,1946年美國職業協會發表的《合作教育宣言》正式地將合作教育界定為:“一種將理論學習與實際工作經歷結合起來,使課堂教學更加有效的教育理念”[1]。它在經濟發達國家已經有半個多世紀的歷史,并被視為促進經濟發展、培育創新人才的成功教育模式。青木昌彥和原山優子認為產學合作是“通過分屬不同領域的兩個參與者——大學與產業的相互作用產生的相乘效應來提高大學與產業各自潛能的過程”。這一過程可能會引發人力資源素質的提高、創新能力的躍進和經濟效率的提高等一系列宏觀效果[2]。Joseph A.Raelin對國際合作教育的一百年發展歷程進行了回顧,預測未來一百年合作教育的可能發展趨勢。他提出采取“三重螺旋”的運行模式來加強高校——產業界——政府之間的相互作用,以期產生“雙贏”甚至“三贏”的結果[3]。對企業來說,可以獲得高素質的科研人才,利用高校實驗室等先進科研條件,接觸到較前沿的研究成果或技術知識等。對高校來說:企業可以為高校研發經費,為師生提供接觸實際問題的機會等。政府如果促成產學研合作,能促進社會科技發展,產生良好的政績[4]。

我國高校于20世紀80年代后期在借鑒國外先進經驗的基礎上初步嘗試了產學研合作教育,是高校培養學生創新能力的重要途徑。產學研合作教育將生產、科研中出現的新技術、新成果及社會經濟發展前沿的課程納入教學計劃,使學生更多地了解學科發展的前沿態勢,不僅有利于學生形成合理的知識體系及創新思維,而且要求學生既要學有所成,還要學以致用,更有利于培養學生解決實際問題的綜合能力和創新能力[5]。

本研究主要是通過調查分析對當前我國大學生創新能力的培養進行研判,并結合C 大學的實踐,對高校產學研合作教育模式和創新人才培養體系進行探討。

一、學生創新能力培養的基本研判

為了解大學生創新能力培養狀況,我們對C大學在創新教育體系建設、營造創新氛圍、培養學生的創新意識和能力、引導大學生參與創新活動實踐等方面的政策導向和措施,以及大學生創新能力的培養與提升對高校教育、教學改革提出的要求等進行了問卷設計與調查。從2010年的12月開始至2011年的3月31日止,共發放問卷480份,回收有效問卷455份,回收率為94.79%,調查對象本科生和研究生占比75.38%,教師占24.62%。調查的主要內容包括對大學生創新能力的培養的重點和途徑,以及對高校教育、教學改革要求。

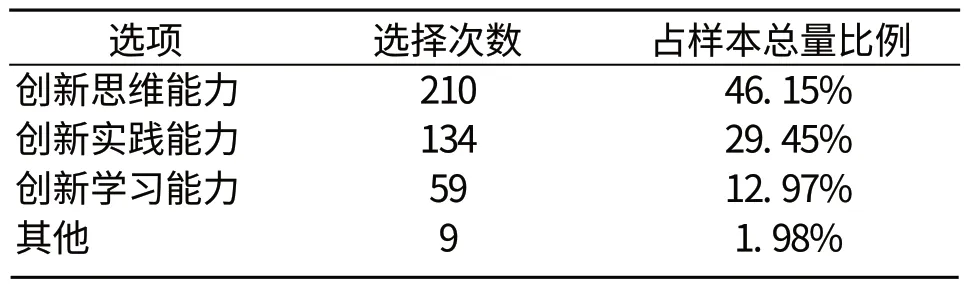

高校創新人才培養的核心問題是創新能力的培養。所謂創新能力,一般指提出設想、解決問題的能力,是運用各種信息,對事物(包括自然界、社會及人本身等)的現象和本質進行分析、綜合、推理、想象,進而產生出某種新穎、獨特、有社會或個人價值的新產品、新工藝、新成果的能力[6]。調查對象對創新能力培養重點的認識如表1所示。

表1 大學生創新能力培養重點的認識情況

由表1可見,對于創新能力中創新思維是重點的認可度最高,比例為46.15%,認為創新實踐能力是重點的選擇比例達到了29.45%。這說明要從根本上提高大學生的創新能力,主要應從創新意識和創新實踐能力的培養入手。學生只有在實踐過程中通過運用所學的知識發現問題、分析問題和解決問題,才能產生強烈創新動機、創新意識,通過真實環境下的實踐和實訓提升綜合實踐能力,建立創新的勇氣和信心。然而,這僅僅依靠高校的條件和力量,難以全面完成創新人才培養的任務。產學研合作教育無疑是一條對接理論和實踐,提高學生創新意識和實踐能力,培育創新人才最為有效的途徑之一。

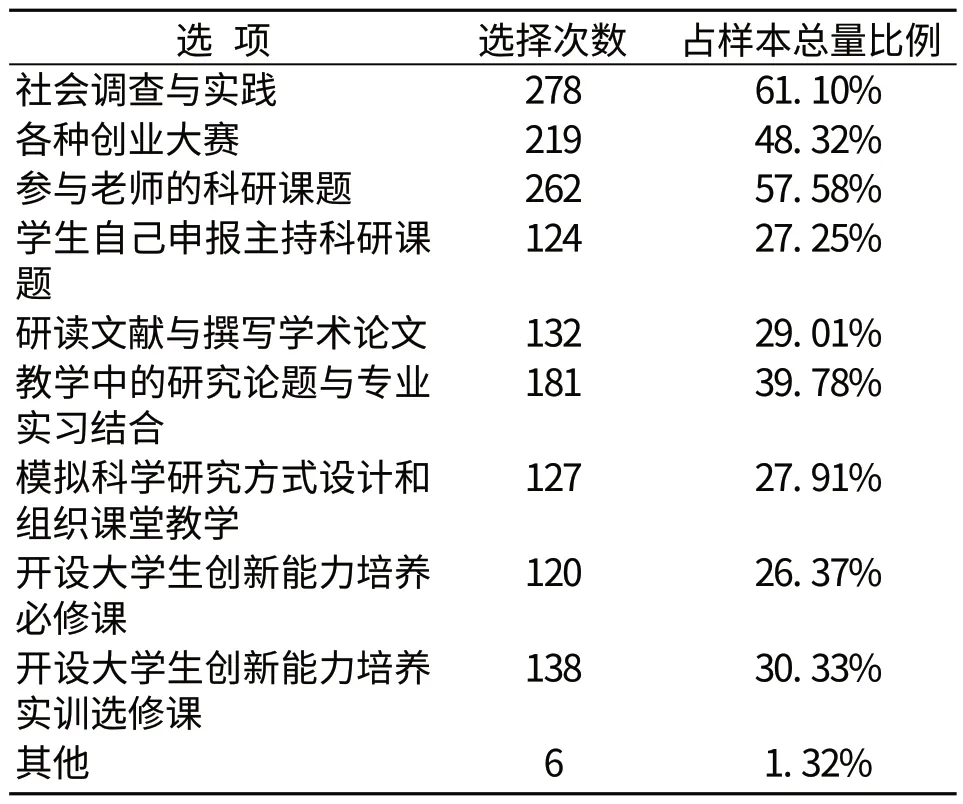

為把握對大學生創新能力培養的具體途徑,我們根據C大學和國內各大高校實踐設計了以下10個方面的途徑選擇,調查結果如表2。

表2 大學生創新能力培養路徑選擇

表2顯示,社會調查與實踐、參與老師的科研課題、各種創業大賽和教學中的研究論題與專業實習結合(分別占61.10%、57.58%、48.32%、39.78%),是大學生創新能力培養最理想的路徑選擇。“產學研合作教育”提供了科研訓練和實踐平臺的支持,實現了理論教學、科研創新實踐與社會需要的對接,是實現這些路徑選擇的必由之路。

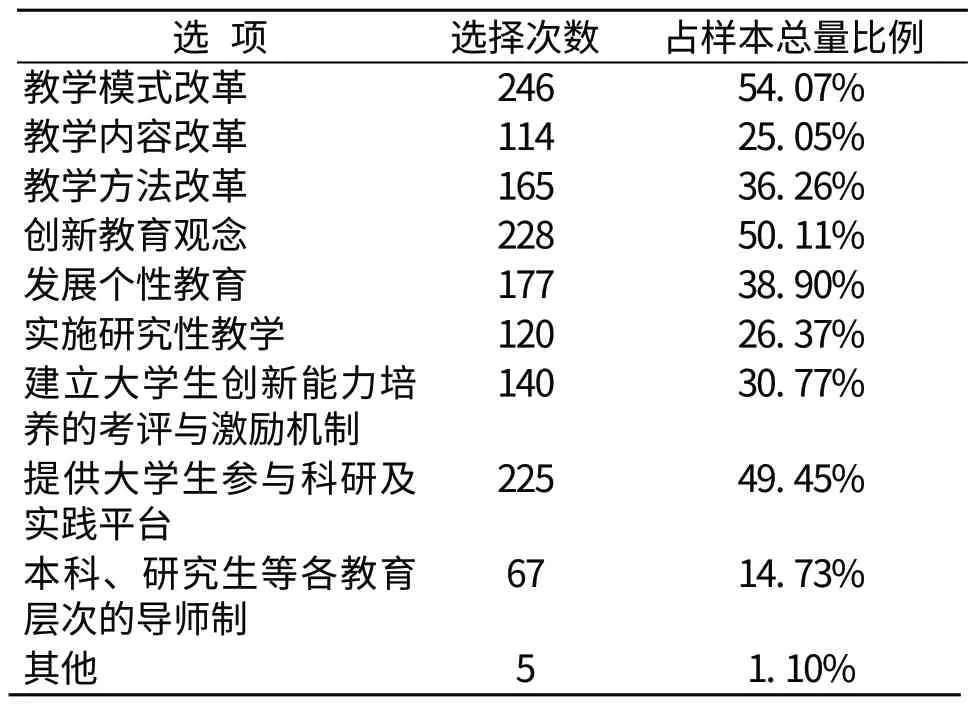

為了解大學生創新能力的培養對高校教育、教學改革要求(該題為多選),我們從以下10個方面進行了調查,結果見表3。

表3 大學生創新能力的培養對高校教育、教學改革要求

從表3中可以看出,教學模式改革、創新教育觀念和提供大學生參與科研及實踐平臺的呼聲最高,分別占54.07%、50.11%和49.45%,大多數師生認為新時代背景下高校應該培養出具有較強的知識獲取能力、實踐動手能力、創新創業能力的高質量創新人才,這從某種程度上反映了大學生創新能力的培養過程中對產學研合作教育的訴求。

C大學基于教育改革需求,在通過“產學研合作教育”培養創新人才的探索與實踐中,形成了具有自身特色的產學研合作教育模式和創新人才培養的教學體系,為大學生創新能力培養提供借鑒。

二、探索產學研合作模式,構建產學研合作平臺和基地

C大學在產學研合作教育培養學生創新能力的探索與實踐中,形成了具有自身特色的“實習”、“入研”、“入企”、“創業”和“出海”五大產學研合作模式,構建了學生參與科研和實踐的產學研合作平臺和基地。

(一)“實習”合作教育模式

該模式的主要特點是學校與企事業單位通過雙向選擇,簽署合作協議,建立穩定的校外教學與實踐基地,根據學校人才培養和基地單位生產經營的實際需要,定期選派學生去基地進行產學結合的訓練。C大學已建立200多個校外教學實習基地、20多個臨床教學基地。學校每年有近萬名學生深入這些基地,進行生產、管理、臨床等方面的實習鍛煉。該模式彌補了校內實踐教學資源的不足,使學生深入企業生產、技術和管理一線,在專業教師和基地專家的指導下,充分了解企業對生產、技術和管理方面的需求,激發學生創新求實,提升創新實踐能力。

(二)“入研”合作教育模式

該模式的主要特點是以大學實驗室為平臺,以老師承擔工業界委托研究項目為載體,通過科學研究的合作導入產學研合作教育。學生的畢業設計和論文直接面向企業的需求。目前C大學年均擁有工業界委托開展的研究課題在1000項以上,為這種模式的實踐提供了保障。前些年,云南蒙自礦業公司基于企業發展的戰略,委托C大學金屬資源學科鏈實施校企合作的重大研究計劃,課題達10余項,參加攻關的教授、研究生和本科生達110余人。三年后,博士研究生黎維中被公司聘為總經理,另外4位博士分別被聘為公司副總經理和關鍵技術部門經理,他們全方位地融入蒙自礦業公司的發展,并為企業帶來持續創新和不斷跨越。實踐證明,該模式培養的人才既能及時了解本領域的市場前沿動態,又掌握本學科相關領域的知識和技能,他們畢業后往往能很快適應工作和社會的要求,并表現出較強的創新意識與實踐能力[7]。

(三)“入企”合作教育模式

該模式的主要特點是學校和企事業單位以雙贏為目的,建立穩定的人才培養合作關系,企事業單位與高校共同制定人才培養方案,共同建設課程體系和教學內容,共同實施培養過程,共同保證和評價培養質量,促使學生在企業學習階段學習企業的先進技術和先進企業文化,深入開展工程實踐活動,參與企業技術創新和工程開發。學生的實踐教學和畢業設計(論文)環節實行“雙導師”制,由學校教師和企事業單位的專家共同指導。例如,C大學從2009年開始創辦創新型高級工程人才試驗班,對學生采取“4+1+1”的校企聯合培養模式,即“四年大學本科教育、一年工程一線掛職、一年工程碩士階段學習”。2010年教育部正式啟動的卓越工程師教育培養計劃(簡稱卓越計劃)為我國高等工程教育推進產學研合作教育模式創新提供了良好契機。C大學“卓越計劃”包括冶金科學等14個專業,培養目標分本科、碩士、博士三個層次,主要通過校企聯合培養的“3+1;1+1;1+2”分階段培養模式 (其中:“3+1”為本科培養階段,工程實踐1年;“1+1”為碩士培養階段,企業掛職培養1年;“1+2”為博士培養階段,企業掛職培養與工程研究2年)。目前,C大學與企業共建的國家級工程實踐教育中心有:中國鋁業公司、三一重工和寶鋼等19家。該模式不僅拓展了高校育人空間、優化高校人才培養的結構和資源,而且可以使學生直接面向生產與科研一線,得到企事業單位的一線專家的指導,這對于他們提高工程實踐能力、科研創新能力等都是很有益的。

(四)“創業”合作教育模式

該模式的主要特點是高校教師以自己研究成果為基礎,吸納社會資本參與,按市場化運作模式合作組建科技型企業。這些成功的創業企業既推進了新技術成果的產業化,又為創新人才培養提“實戰”平臺。例如,C大學已產生以“山河智能”、“博云新材”兩家上市公司領銜的數十家產業化成功的科技型企業,為各層次的學生提供了良好的創新實踐平臺,使置身其中的學生油然而生“創新人人可為,創新成就未來”的強烈感受,產生迎接挑戰、克服困難的信心和勇氣,這無疑是對學生最好的創新創業教育。該模式有助于學生掌握學科前沿知識與專業技能,親身體驗創業企業研發、生產、經營與管理的過程,了解市場運作的規則,體會技術與產品創新的壓力等,提升其綜合實踐能力和創新創業能力。

(五)“出海”合作教育模式

該合作教育模式是積極配合我國企業“走出去”戰略,把培養具備國際視野,能夠進行跨文化交流、合作和參與國際競爭的拔尖創新人才作為重要內容。從2006年開始,C大學就形成C大學-美國普渡大學-Mittal芝加哥研究中心“科學研究-人才培養相結合”的中外產學三邊教育合作培養模式,已連續派出30余名學生赴普渡學習,并以國際著名的Mittal鋼鐵公司芝加哥研究中心為科研和畢業實習的基地,參與Mittal的工業科研項目并完成畢業設計。在該模式下,學生們在充分利用國外優質教育資源和優良實驗條件學習和科研實踐過程中,開闊了視野,提高了國際競爭能力,并受到國外寬松科研創新環境的熏陶,產生了強烈的創新意識,顯著提高了創新實踐能力。

三、創新教育觀念,改革教學模式,構建產學研合作教育的創新人才培養體系

近年來,C大學根據時代和社會發展需要,不斷創新教育觀念,繼續深化本科人才培養模式綜合改革。將人才培養的指導思想定位為:人才培養服務國家重大需求和社會經濟發展戰略,以培養信念執著、品德優良、知識豐富、身心健康、能力出眾的拔尖創新人才為核心,探索并完善以“五強化五結合”為特色的拔尖創新人才培養新機制,即:強化研究性學習、強化實踐創新能力、強化個性化培養、強化拔尖領軍素質、強化國際競爭力;卓越意識與一流平臺相結合、產學研用相結合、專兼師資相結合、本土化與國際化相結合、優勢科研與人才培養相結合,形成追求卓越、勇于擔當的領軍人才成長文化,為建設世界知名的高水平研究型大學而努力奮斗。

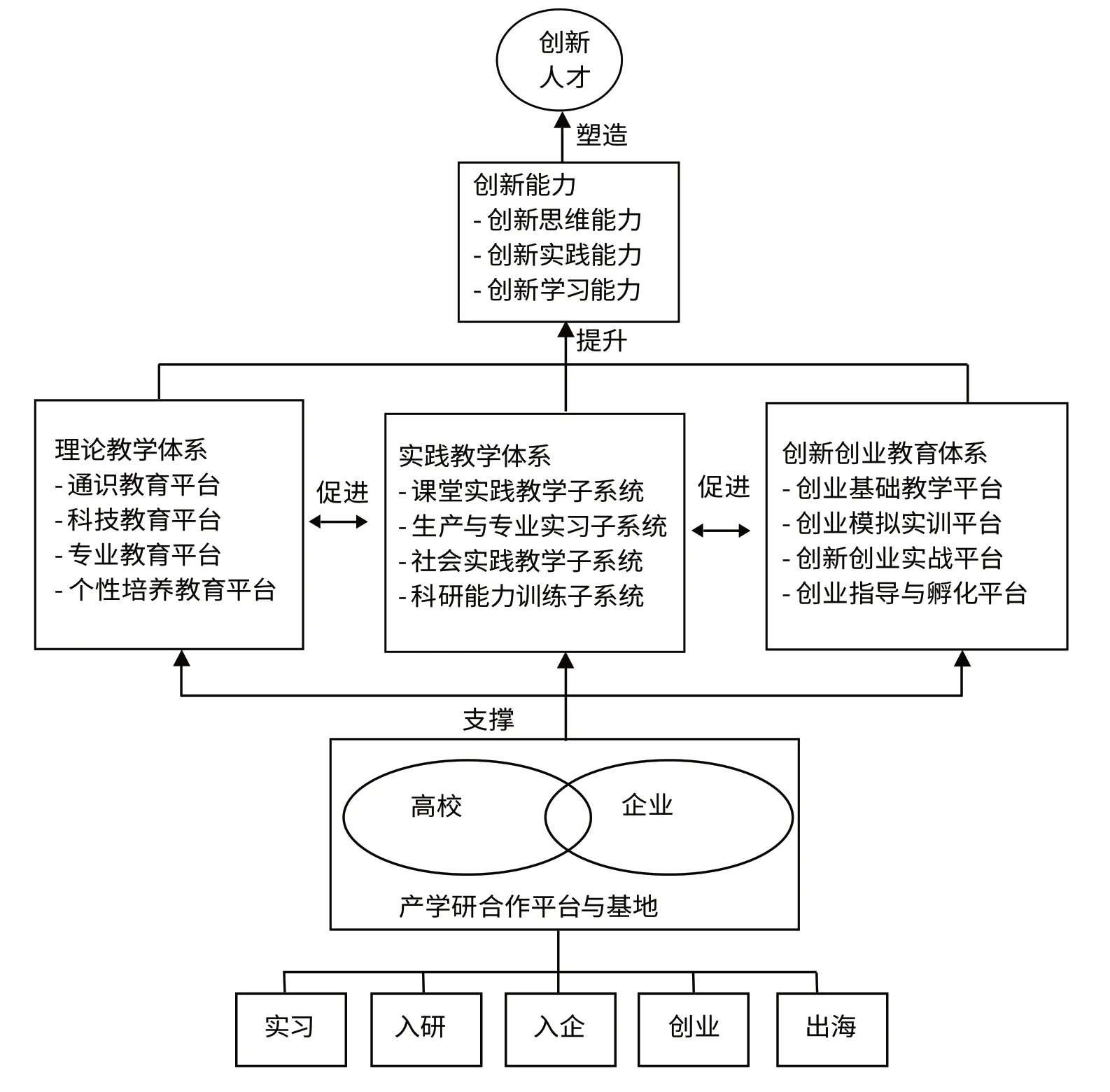

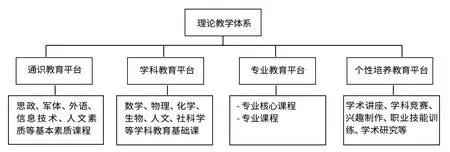

在創新教育理念指導下,通過構建學生參與科研和實踐的產學研合作平臺和基地,推動人才培養模式綜合改革,形成了具有自身特色的產學研合作教育的創新人才培養體系,即“理論教學體系+實踐教學體系+創新創業教育體系”(如圖1所示)。通過上述5種產學研合作教育模式搭建產學研合作平臺與基地,支撐三大教學體系,學生通過各個教學環節提升創新思維能力、創新實踐能力和創新學習能力,最終培養出滿足時代和社會需要的具有進取精神和開拓精神、綜合實踐能力強、全面發展且個性鮮明的高素質創新人才。

C大學本著“將學習的自主權交給學生”的創新人才培養觀,通過實施“以學生為主體、以選課制為核心”的學分制教學管理模式改革,構建了包括通識教育、學科教育、專業教育、個性培養等四個平臺的理論課程教學體系(如圖2所示)。四個平臺的課程設置、課程內容以及學分和學時多少以有利于實現創新人才培養目標和不造成學生課業負擔過重為指導原則,同時兼顧到我校的優勢特色并考慮到是否有利于產學研合作教育的開展。適當增加由科研創新團隊的骨干教師介紹學校重大科技成果,以及企業新產品、新成果和新生產工藝的課程內容,實現科研成果進課堂;鼓勵學生跨學科、跨專業自由選課,開闊學生知識面和視野,有利于學生的交叉選題與研究;倡導人文精神與科學精神的統一,博學多聞,優化學生知識結構,全面提高素質;實施因材施教,尊重學生的興趣與愛好,促進學生個性發展,在課程體系中增加了個性培養教育課程,增加課外研修學分,設置靈活多樣的課內外課程,拓寬學生的學習空間,激發學生的學習興趣,培養具有深厚的理論基礎、實踐能力和創新精神的拔尖創新人才。另外,通過升華班、卓越人才培養計劃、國際聯合辦學、校際交流培養、出國(境)學習等多種途徑,鼓勵具有特長的優秀學生經過選拔接受特殊培養,實現優才優教。

圖1 “產學研合作教育”培養創新人才的教學體系

圖2 “產學研合作教育”的理論課程體系

實踐教學體系的構建以提高學生綜合素質、培養創新精神和實踐能力為目標,圍繞人才培養目標和專業要求,以學生為主體參與實踐活動的各個環節,注意實踐教學與理論教學和創新創業教育相結合,體現學科專業特點和可操作性。為進一步提高學生的實踐創新能力,C 大學新版的本科人才培養方案規定:集中實踐教學環節學分數(含單獨設置的實驗課)占總學分比例:理工類專業≥25%;經管文法類專業≥20%;醫學類專業≥30%;在總學分不增加的基礎上,各專業可在原本科人才培養方案基礎上,在集中實踐教學環節適當增加學分。C大學產學研合作教育的實踐教學體系可以歸納為課堂實踐教學子系統、生產實習子系統、社會實踐子系統、科研能力訓練等四個子系統,如圖3所示。

圖3 “產學研合作教育”的實踐教學體系

C大學重視課堂實踐教學,將現代化儀器設備和新的實驗技術引入課程實驗(包括基礎實驗、基礎技能訓練和專業實驗),并利用現代計算機和信息技術進行模擬實踐,增加綜合性、設計性實驗比例,強化案例教學,增強對學生實踐能力、設計能力和創新能力的培養;鼓勵學生開展社會調查與實踐、課外技術服務、參加社會認可的專業資格認證考試,提高學生的社會實踐能力和社會適應能力;將科研能力訓練納入實踐教學體系,包括組織學生積極申報大學生研究性學習和大學生創新實驗計劃等大學生創新訓練項目,鼓勵學生積極參與大學生學科競賽、學術講座與研討,倡導學生參與教師研究課題或校企合作研究項目等;生產實踐環節為整個“產學研”合作教育的核心部分,根據學校、學生和企業三方的現狀以及需求,生產實踐由認識(見習)實習、生產(臨床)實習以及工作實習三個環節構成,三個環節的內容相互銜接、循序漸進,逐步提高;學生畢業論文(設計)選題絕大部分與科研與生產實際相結合。各種實踐訓練不僅激發了學生的科研興趣和創新意識,也培養了學生提出問題、分析問題和解決問題的能力。

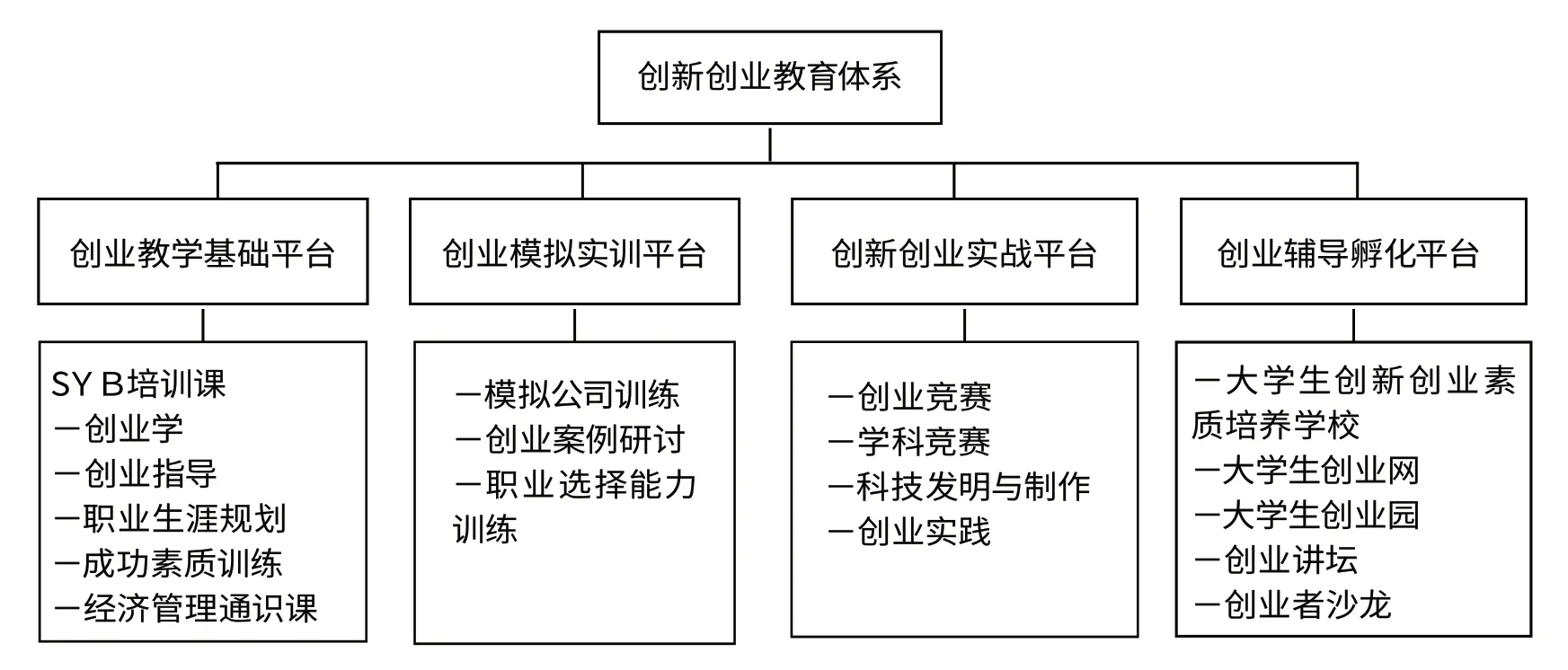

C大學自2002年起,就逐漸將創新創業教育納入人才培養方案,依托產學研合作平臺與基地,探索并形成了富有成效的創新創業教育體系。該體系由創業教學基礎平臺、創業模擬實訓平臺、創新創業實戰平臺、創業輔導孵化平臺組成(見圖4)。

圖4 “產學研合作教育”的創新創業教育體系

C大學自2002年起,就逐漸將創新創業教育納入人才培養方案,開設創業教育課程等,融入通識教育和專業教育當中,進入第一課堂。通過覆蓋全校的課堂教學,學生從低年級開始就系統接觸創新創業知識,了解就業需求,擬定職業規劃,為創新創業打下了良好基礎;C大學把模擬實訓作為創新創業教育的重中之重,率先設立創業實踐學分,開展SY B(創辦你的企業)培訓,引進歐洲模擬公司創業實訓技術,指導學生成立模擬公司;針對用人單位對大學生的多元化要求,于2012年摸索創建了全國高校首家“大學生職業選擇能力訓練實驗中心”,選取畢業生就業的10個核心環節建設專項實驗室,對學生就業的36個步驟進行系統培訓,全面提升學生的職業選擇能力和崗位適應能力;在創新創業實戰平臺建設方面,C大學指導和支持學生開展諸如創辦自己的企業、建立工作室,進入創業實體和創業基地工作等創業實踐活動,鼓勵學生積極參與各級各類創業競賽、各類學科競賽、科技發明與制作和創新實驗計劃等課外科研活動進行創新創業“真刀真槍”的實戰訓練;在創新創業輔導孵化平臺建設方面,成立專門的創業教育組織機構——大學生創新創業指導中心,建立健全運行機制和保障機制,2002年創建全國首家大學生創業綜合性服務網站——中國大學生創業網,2003年成立大學生創新創業素質培養學校推進專業化的訓練,2004年以創業網站和“雙創”學校為基礎,建設湖南省大學生創業就業服務體系,2008年建立大學生創業園,開展項目孵化等服務,并通過創業論壇和創業者沙龍活動營造創新創業氣氛,提供創新創業經驗交流、咨詢和指導。目前大學生創業園已入駐學生公司72家,組建創業工作室510個,先后投入資金1600多萬元,資助了2500多個學生創新創業項目。目前,C大學依托校內優勢平臺,與政府機構、社會企事業單位合作,先后建立了覆蓋全國的創業依托基地、實踐基地、模擬基地828個,畢業生就業基地628家。

C大學通過產學研合作教育模式和創新人才培養體系的探索和實踐,培養出具有較強的知識獲取能力、實踐動手能力、創新創業能力的高質量創新人才。近年來,學生參加各級大賽成績顯著,學校所立項扶持的學生科技創新創業項目中,先后有20余項獲得了全國大學生挑戰杯課外學術科技作品競賽一、二等獎;獲得了全國大學生挑戰杯創業計劃競賽金、銀獎近10項;畢業生初次就業率一直穩居95%以上,進校招聘的世界“500強”企業達到235家,各層次畢業生均深受用人企事業單位好評;涌現出郭彥蕊、李海星、耿占吉、李偉等一批依托母校C大學的產學研平臺自主創業的創業明星。他們的“SY B 培訓-創業創新比賽-建立工作室-工廠實習-工作實戰-公司成立”創業歷程充分體現了產學研合作教育在創新人才培養所起的關鍵作用。

[1]李偉銘,黎春燕.產學研合作模式下的高校創新人才培養機制研究[J].現代教育管理,2011(5):102-105.

[2]青木昌彥,原山優子.產學合作的發展方向[J].技術經濟與管理研究,2005(4):8-9.

[3]Etzkowit,Leydesdorff.Reflection-in-Action On Co-op:The Next Learning Breakthrough[J].Cooperative Education and Internships,2008(3):127-140.

[4]阮美飛,鄭榮躍,張佩芬.“產學研”一體化培養創新人才的理論與實踐[J].寧波大學學報(教育科學版),2010(9):61-64.

[5]姚延芹.有關產學研合作教育的研究述評[J].江蘇教育研究,2011(9):52-54.

[6]劉愛東,夏菲,丁晨娟,薛先菊.大學生創新能力培養與提升的問卷調查分析——納入黨建研究招標課題的思考[J].湖南財政經濟學院學報,2011(8):117-121.

[7]姜志勝,等.國內基金“創新基地”的產學研一體化研究生培養模式探討[J].當代教育論壇,2012(3):39-42.