論電子證據在我國新修《民事訴訟法》中的法律地位*

李 揚

(中國政法大學 民商經濟法學院,北京100088)

即將于2013年1月1日起施行的新《民事訴訟法》第63條規定電子數據可以作為證據使用。雖然電子數據剛剛入法,但是關于電子數據得到認可的判例之前也出現過。比如2011年小詩《見與不見》的著作權糾紛案,經過北京市東城區人民法院的審理,法院認定詩歌的作者是談笑靖,而并非倉央嘉措。于是,判決珠海出版社有限公司停止出版、發行含有《見與不見》內容的圖書《那一天那一月那一年》,北京市新華書店王府井書店停止銷售此書。在本案中,法院就是根據電子郵件和博客的內容,通過相互印證,證明了該作品的創作時間和內容,從而認定了該詩歌的著作權屬于原告談笑靖[1]。但是,對于其法律地位法院未予以明確回答,只是默認了這類證據的法律效力。隨著新《民事訴訟法》的施行,這類證據將屬于法定的證據形式——電子數據,從而解決了電子數據的法律地位問題[2]。

一、電子證據、電子數據的概念辨析

要厘清電子證據的法律地位,關鍵在于正確認識電子證據和電子數據之間的關系。也就是說,如果電子證據等同于電子數據,那么立法部門已經回答了電子證據的歸屬問題,相反,如果兩者并不等同,那么電子證據的法律地位仍然值得探討和深究。

(一)電子證據的概念

電子證據是信息時代催生的新事物,要研究電子證據,首先應對其概念進行界定。學界對于電子證據的概念也沒有形成統一認識,比較有代表性的觀點如下。

第一種:何家弘教授將電子證據界定為“以電子形式存在的、用作證據使用的一切材料及其派生物;或者說,借助電子技術或電子設備而形成的一切證據”[3];第二種:劉品新博士將電子證據界定為“借助現代信息技術而形成的一切證據”[4];第三種:麥永浩教授將電子證據界定為“一切由信息技術形成的,用以證明案件事實的數據信息”[5];第四種:皮勇教授將電子證據界定為“借助于現代數字化電子信息技術及其設備存儲、處理、傳輸、輸出的一切證據,”并且“不限于計算機系統中的數字電子化信息”[6];第五種:韓鷹律師將電子證據界定為“以數字的形式保存在計算機存儲器或外部存儲介質中、能夠證明案件真實情況的數據或信息”[7]。

前四種觀點都是從廣義的角度界定電子證據的,韓鷹律師則從狹義的角度認為電子證據即計算機證據。不過從上述定義可以看到電子證據的共性,即電子證據的產生離不開電子、信息技術,電子證據的功能是為了證明案件的真實情況。筆者認為,電子證據是一個廣義的概念,應該采取抽象的定義方式涵蓋現代社會中所出現的電子證據形式,因此,電子證據是指借助于現代信息電子技術生成、發送、接收、存儲的能夠證明案件事實的材料。

(二)電子數據的概念

電子數據是在法律中出現的新概念,目前對其內涵和外延尚沒有明確的規定。筆者查閱資料發現大部分學者都將電子證據和電子數據混用,認為兩者是等同的。樊崇義教授對電子數據的概念進行了界定,認為:“電子數據即電子形式的數據信息,所強調的是記錄數據的方式而非內容。”[8]進而將電子數據信息分為了“模擬數據信息”和“數字數據信息”,雖然兩者所依賴的技術不同,但是還有許多相同點,如“都以近現代電子技術為依托,具有抽象性,不能為人所直接感知,不僅必須借助一定的介質或設備生成、發送、接收、存儲,而且必須以一定媒介所展示、為人所識別和認知。”在本次民事訴訟法修改之前,電子計算機存儲的數據被視為視聽資料,現在成為了電子數據這一獨立的證據形式。筆者認為,對于電子數據的界定,可以參照《電子簽名法》中關于“數據電文”的概念:“數據電文是指以電子、光學、磁或者類似手段生成、發送、接收或者儲存的信息。”這雖然是在電子商務領域中適用的法律,但其和電子數據一樣都概括了事物的內在屬性。由此,電子數據是電子證據的本質屬性,是各種電子證據的外在表現形式的內在特征。

(三)概念辨析

電子數據和電子證據概念的出發點不一樣,電子證據側重于從該類證據的載體和表現形式進行定義[9],電子數據則側重于從該類證據的本質屬性進行定義。相對于視聽資料這一證據類型,電子數據從本質上概括了該類證據的存在形式,而視聽資料則是從外在的表現形式上概括了錄音錄像之類的證據材料。雖然傳統的視聽資料是以錄音帶、錄像帶等載體所儲存的圖像、聲音來證明案件事實的材料,但是隨著現代科學技術的發展,越來越多的視聽資料在本質上也表現為電子數據,實際上大都是數字化了的視聽資料,其外在表現形式仍然為圖像、聲音等,與之前的依靠模擬技術形成的視聽資料有很大差別,從這個意義上說,電子數據和視聽資料存在交叉關系,所以,還應正確認識電子數據和視聽資料的關系。

二、對視聽資料法律地位的再思考

(一)視聽資料和電子證據(主要指計算機數據)的淵源

我國三大訴訟法現在均將視聽資料作為一種獨立的證據種類。事實上,在視聽資料入法之前,學者們就其證據地位、命名以及范圍進行了長時間的爭論。在名稱上,就曾有過視聽資料、音像證據與計算機證據等至少三種名稱,但最后還是以“視聽資料”的名稱入法。在范圍上,雖然學者的觀點不盡相同,但大致都主張包括錄音資料、錄像資料、計算機存儲資料和其它音像證據。而我國部分國家機關制定的法律規定也將計算機數據歸入了視聽資料,如最高人民檢察院頒行的《關于印發檢察機關貫徹刑訴法若干問題的意見的通知》規定:“視聽資料是以圖像和聲音形式證明案件真實情況的證據。包括……錄音、錄像、照片、膠片、聲卡、視盤、電子計算機內存信息資料等。”最高人民法院2002年實施的《關于民事訴訟證據的若干規定》第二十二條規定:“調查人員調查收集計算機數據或者錄音、錄像等視聽資料的,應當要求被調查人提供有關資料的原始載體。”和《關于行政訴訟證據若干問題的規定》中都有類似的規定。

從本質上來講,電子證據作為信息電子技術發展的產物,和視聽資料確有許多相似之處:(1)視聽資料與電子證據在存在形式上有相似之處,都是以電磁或其他形式而非文字形式儲存在非紙質的介質中;(2)存儲的視聽資料及電子證據均需借助一定的工具或者以一定的手段轉化為其他形式后才能被人們直接感知;(3)兩者的正本與復本均沒有區別[10]。

(二)視聽資料和電子證據的區別

筆者認為,從概念角度分析,視聽資料并不能包含電子證據,視聽資料是通過錄音、錄像等靜態的聲音或動態的畫面來展現案件事實,而電子證據的種類很多,有電子郵件、電子聊天記錄、計算機系統文件、電子音頻視頻資料等,顯然,電子證據的外延要大于視聽資料。從特征角度分析,電子證據具有無形性,而視聽資料是可視可聽的資料,兩者具有本質的區別。立法者將以計算機為基礎的數據歸入到視聽資料中,只不過是當時立法框架限制下的權宜之計。其實,視聽資料的命名并不科學,并沒有凸顯視聽資料的本質,而國外也沒有將視聽資料單獨列為證據種類的先例,所以,視聽資料這個證據種類值得商榷。

(三)視聽資料法律地位的重構

視聽資料是20世紀80年代的產物,從電子技術的發展史來看,正是模擬電子技術快速發展的階段。此時,錄音帶、錄像帶主要是依靠模擬信號生成、存儲、傳輸的電磁記錄物,當時國外并沒有將視聽資料單獨定位,而是將其歸入書證。經過十幾年的發展,電子形式的證據出現蓬勃發展的態勢,加拿大、南非、菲律賓專門制定了電子證據法,美國、印度則修訂了原來的證據法,以應對新型證據種類的出現,我國則是通過擴大視聽資料的內涵來暫時容納計算機類證據。隨著信息時代的來臨,信息電子技術的發展日新月異,數字化的信息處理技術更是將信息時代的發展推向了高潮,此時出現了以數字電子技術為主、模擬電子技術為輔的并列發展的局面。傳統的電磁記錄物已經擴展為電、磁、光、半導體等儲存器,但是模擬電子技術依然存在。綜上所述,視聽資料是特定年代的產物,而且只是模擬電子技術發展的產物。模擬電子技術是電子技術發展的一個階段,因此視聽資料也只是電子證據發展的一個階段[11]。從兩者的相似之處來看,視聽資料是屬于電子證據的范疇的,筆者大膽推斷,當時的視聽資料(主要指錄音帶、錄像帶存儲的材料)僅僅是指模擬式電子證據。筆者不贊成將落后的概念加以解釋包容新出現的事物,如電子計算機監控的視頻資料等,法律確實應該具有前瞻性,但是如果忽略事物的本質和發展規律,那么這種解釋是不能令人信服的。

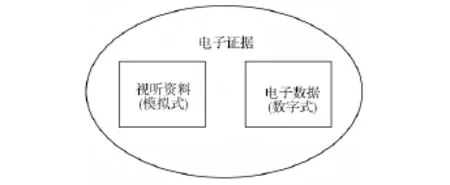

三、對電子數據法律地位的再思考

如果根據樊崇義教授的觀點:“電子數據包括模擬數據信息和數字數據信息”,那么,一些以模擬信號形式存在的視聽資料也應該屬于電子數據,然而立法者把兩者單獨并列出來,說明兩者并沒有交叉和包含的關系。筆者認為,為了使其與視聽資料相區別,可以從技術角度區分,即視聽資料是依靠模擬技術形成的數據信息,電子數據是指依靠數字技術形成的用二進制代碼或其他序列代碼表示的數據信息,他們都是電子技術發展的不同階段的產物。三者的關系可以用圖1表示。

圖1 電子證據、視聽資料和電子數據三者關系示意圖

從圖1可以看出,電子證據是一個廣義的概念,不論是視聽資料還是電子數據都被包含在內,兩者的本質區別在于所應用的技術不同,前者是傳統的模擬技術,后者是新興的數字技術。由于數字技術只是處理信息的技術之一,可能還會有其他的信息處理技術,法律的制定應該具有前瞻性。鑒于視聽資料和電子證據都是高科技的產物,兩者具有本質上的相似性,筆者還是贊成電子證據的稱謂,主張將視聽資料和電子數據合并為一個證據種類。畢竟法律專家不是技術專家,不可能合理地區分何為模擬技術形成的視聽資料,何為數字技術形成的電子數據。而且,現在許多電子設備都是數字技術和模擬技術相混合的系統,其中的數據究竟是采用模擬技術還是數字技術更加無法一一識別。視聽資料、電子數據以及其上位概念在本質特征上,都是借助于信息電子技術和信息設備生成、存儲、傳輸和呈現的,具有高科技性。在證明機制上,三者也都具有相對的證明力,必須經過查證屬實才能作為證據使用,必須和其他證據相互佐證才能形成完整的證據鏈條。因此,筆者贊同電子證據獨立說的觀點,不同之處是將視聽資料和電子數據也都吸納進來。

在此需要說明的是,按照上述分類方法,原來屬于視聽資料的膠片相機的相片、醫學X光片以及電影膠片等顯示出來的圖像不應歸入電子證據,從原理上來說,它們都是一種利用光學成像原理形成影像并使用底片記錄影像的物質,在形成過程中都沒有借助任何信息電子技術,比如膠片相機的影像是以化學方法記錄在鹵化銀膠片上,因此不滿足電子證據的構成要件。但是我們可以借鑒國外的規定,將其歸入文書證據,準用書證之規定。

四、電子證據獨立說(吸收視聽資料和電子數據)的價值分析

(一)符合視聽資料數字化、信息化的趨勢

隨著計算機技術、網絡技術和通信技術的發展和應用,信息化、數字化成為時代發展的主流,視聽資料的數字化趨勢日益明顯,便攜式數碼攝像機、高像素數碼照相機、掃描儀、高配置計算機及多種圖像處理軟件使得數字化視聽資料大量涌現,遠遠超過了傳統的視聽資料的數量。如用手機拍攝的視頻等都可以作為證據材料,這些已不是傳統的依靠模擬技術生成的視聽資料,而是數字化的視聽資料,在本質上應該屬于電子數據。為了順應這一發展的趨勢,同時也為了避免數字化視聽資料和電子數據出現交叉重疊的現象,所以,把視聽資料和電子數據都歸入電子證據。

(二)有利于統一證據種類的劃分標準

我國證據種類的劃分標準有“來源說”、“表現形式說”、“證明機制說”等,“持證明機制說的學者認為,證明機制是指對證據發揮證明作用具有重要意義的構成內容,由于這種重要性才使得其能夠成為區分不同證據的標準。如物證要發揮證明作用,必須具有重要意義的實物、痕跡等的內在屬性與存在形式,書證則是以文字所表述的內容來發揮證明作用。”筆者贊同證明機制說的劃分方法,由于視聽資料和電子數據有重合的部分,如都以電磁記錄物來發揮證明作用時兩者并不能相互區分,所以兩者統一納入電子證據的范疇,有利于統一證據種類的劃分標準,使每個證據種類能夠區別于其他證據[12]。

(三)有利于構建統一的證據規則

視聽資料在收集、質證、認證等規則上與電子證據相比并無二致。在證據的認證方面,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部等出臺的《關于辦理死刑案件審查判斷證據若干問題的規定》中詳細規定了視聽資料和其他類型的電子證據的審查內容,有許多相似之處,如“來源及制作過程是否合法”、“內容是否真實、有無剪輯、篡改情形等”、“原件和復印件是否一并提交”,“有疑問時,應當予以鑒定”。可見,兩者的證據認定規則基本相同,所以,電子數據和視聽資料合并列入電子證據的范圍,有利于深入研究電子證據的證據規則,從而構建統一的電子證據規則。

五、電子證據在司法實踐中的運用

在明確了電子證據的法律地位之后,為了使電子證據能夠在司法實踐中得到運用,必須對電子證據進行兩方面的研究:第一,什么樣的電子證據能夠進入司法程序,即電子證據的證據能力問題;第二,電子證據進入司法程序之后能夠起到多大程度的證明作用,即電子證據的證明力問題。證據能力是一個來源于大陸法系國家的概念,其含義是能夠作為證據進行法庭調查、可以作為事實認定的資格[13]。

(一)電子證據的證據能力

我國學界普遍認為,證據必須符合真實性、關聯性、合法性的標準才能作為有效的證據,才能作為認定案件事實的依據[14]。《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》第50條規定:“質證時,當事人應當圍繞證據的真實性、關聯性、合法性,針對證據證明力有無以及證明力大小進行質疑、說明與辯駁。”雖然本條是關于質證對象的規定,即證據的“三性”——真實性、關聯性、合法性,但是,法院在認定證據的法律效力時也是圍繞這三性來決定是否予以采納。因此,電子證據的證據能力的認定也以證據的“三性”為標準。證據的真實性是指用于證明案件事實的材料必須是真實存在的,不是想象的、虛構的、捏造的。證據的真實性分為形式上的真實性和實質上的真實性,實質上的真實性也可稱為內容的真實性。由于我國法律對于證據的證據能力和證明力標準的規定不是很明確,于是,許多學者認為審查證據的真實性應從形式和內容兩方面進行審查。筆者認為,證據形式上的真實性應屬于證據能力的范疇,即證據是否能進入司法程序;證據內容上的真實性應屬于證明力的范疇,即證據的證明力大小。因此筆者贊同何家弘教授的觀點:“真實性,即形式上真實的簡稱,是指用于證明案件事實的證據必須至少在形式上是或表面上是真實的,完全虛假或偽造的證據不得被采納。”

(二)電子證據的證明力

電子證據的證明力是指電子證據能在多大程度上證明案件事實,電子證據是否具有真實性、關聯性、合法性解決的是證據能力的問題,即能否進入訴訟程序中,而電子證據的真實性程度、關聯性程度則負責解決證明力問題。在此需要說明的是,合法性屬于證據能力問題,與證明力無關。聯合國國際貿易法委員會1996年的《電子商務示范法》第9條第2款強調了對電子證據生成、儲存、傳輸、保存方法的可靠性進行了嚴格的審查:“在評估一項數據電文的證據時,應考慮到生成、儲存或傳遞該數據電文的辦法的可靠性,保護信息完整性的辦法的可靠性,用以鑒別發端人的辦法,以及任何其他相關因素。”該法的第8條強調了考查電子證據完整性的標準,包括電子證據最終的形態是否是其生成時的形態、信息是否可以完整展示、信息內容是否保持完整、未經改變以及參照信息生成的目的具體判斷原則[15]。法官在審查判斷電子證據的證明力時難以把握“真實性程度”這個比較模糊的概念,《電子商務示范法》設置了一系列具體的規則,通過審查電子證據的可靠性以及完整性來認定其證明力大小,因此,我們可以用“可靠性”、“完整性”來指稱“真實性程度”。

[1]朱珠.小詩《見與不見》原作者起訴維權[EB/OL].(2011-04-26)[2012-08-21].http://dcqfy.chinacourt.org/public/detail.php?id=1507.

[2]汪振林.網絡證據證明原理解析[J].重慶郵電大學學報:社會科學版,2011(1):22-26.

[3]何家弘.電子證據法研究[M].北京:法律出版社,2002:5.

[4]劉品新.中國電子證據立法研究[M].北京:中國人民大學出版社,2005:8.

[5]麥永浩.計算機取證與司法鑒定[M].北京:清華大學出版社,2009:26.

[6]皮勇.刑事訴訟中的電子證據規則研究[M].北京:中國人民公安大學出版社,2004:4.

[7]韓鷹.對電子證據的法律研究[M].北京:法律出版社 ,2001:192.

[8]樊崇義,戴瑩.電子證據及其在刑事訴訟中的運用[N].檢察日報,2012-05-18(3).

[9]刁勝先,李艷.論電子認證的法律關系[J].重慶郵電大學學報:社會科學版,2010(6):25-30.

[10]李學軍.電子數據與證據[M]//何家弘.證據學論壇.北京:中國檢察出版社,2001:444-445.

[11]吳映穎,周璐,陳嬋.電子簽名證據及其應用[J].重慶郵電大學學報:社會科學版,2010(6):37-41.

[12]汪振林.網絡證據認定問題研究[J].重慶郵電大學學報:社會科學版,2010(1):21-26.

[13]石井一正.日本實用刑事證據法[M].陳浩然,譯.臺北:五南圖書出版公司,2000:19.

[14]熊志海,王靜.網絡證據之形式問題研究[J].重慶郵電大學學報:社會科學版,2011(4):48-51.

[15]戴中祥.電子證據采信規則探討[J].湖北警官學院學報,2003(3):38.