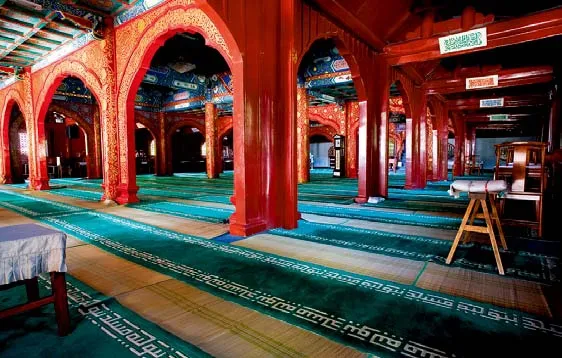

清真餐飲漫談

撰文_趙珩 編輯_閻希娟

在我國,有超過2000多萬的穆斯林,回、維吾爾、東鄉、保安、撒拉、哈薩克、柯爾柯孜族等10多個少數民族信仰伊斯蘭教。凡是符合伊斯蘭教教義進行屠宰、加工、制作的主食、副食、小吃等,均可稱為“清真”食品,舊時稱之為“教門菜”。雖同屬清真菜點,但在長期的歷史發展中,因受地理環境、出產、民俗等影響,各地的清真食品也呈現出迥異的地域特點和變化萬千的風味特色。

就拿清真名菜“手把肉”來說,北京的手把肉講究要煮到肉骨分離,肉爛而入口細膩;而最近我在青海同仁縣吃到的手把肉就是另一種風味。羊肉煮的時間很短,肉很有嚼勁,對我這樣牙口不好的人來說,吃這樣的手把肉實在需要一些耐心。據當地人說,這樣火候的肉才好吃,如果煮到“骨肉分離”,是注定賣不出去的;寧夏的手把肉則介于兩者之間,口感比較軟嫩。可見同是“手把肉”,差異還是非常明顯的。

除了烹制技法和口味以外,各地對同一道菜的名稱也各不盡相同。北京清真菜點中,有一道頗受食客喜愛的“炸松肉”,是用油豆皮裹上牛、羊肉餡兒炸制而成的。而在素有“東方小麥加”之稱甘肅臨夏吃到這道菜,卻被冠以了“夾沙肉”的名字,這“夾沙肉”在北京卻并非是清真菜了。這種“張冠李戴”,對于初來乍到的人來說,難免會發出“不識廬山真面目”的感慨。

以京津滬三地舉例,清真菜的用料、烹制技法和地位也有較大差異。我國北方歷來有吃羊肉的飲食習慣,在宋人孟元老所著的《東京夢華錄》中,所記當時汴梁食肆中的羊肉類菜肴就十分豐富。自元代以來,受兄弟民族影響,北京人更喜食羊肉,早在明代,就出現了《全羊譜》之類的書籍。乾隆年間,還出現了著名的全羊席,可用羊的各個部位做出多種美味佳肴,使烹羊技術達到了一個高峰。這種技術后來很自然為信奉伊斯蘭教的回族所繼承,他們在京開設了許多善治羊饌的清真餐館。到了近代,北京的回民數量雖非眾多,但因遍布各行各業,尤其在梨園行、珠寶行、書畫界都有回族的大家,如戲曲界的馬連良、侯喜瑞,京城最大的珠寶行掌門鐵寶亭(時人稱“鐵倍兒”,“倍兒”即先生)等。在這些行業中,凡舉辦拜師宴、團拜會等社交活動,無論主人公是不是回族,都會選擇清真館子來招待賓客,這幾乎是一個不成文的規定,至今仍沿用。梨園行拜師會的主角可能是漢、滿、蒙、回的任何一個民族,而拜師會的地點則一定會選在清真飯館,否則將會有四分之一左右客人謝絕出席。

回族人士的行業分布廣,社會活動多,帶動了清真菜在京式飯館中的比重上升。“西來順”“南來順”“東來順”“又一順”“兩益軒”,乃至“烤肉季”(原為漢民館,后來改為清真館)“烤肉宛”等,都產生于這樣一個特殊的時代背景之下。京式清真菜受魯菜影響頗深,自成一派,特點鮮明,很多代表菜如“扒肉條”“醋溜木須”“它似蜜”“鹽爆散丹”“芝麻羊排”等,可以說出了京門就很難覓到了。

而在距離北京100多公里外的天津,清真菜則是另一番氣象。天津也是回民集中的地區,由于濱臨海河,海鮮、河鮮原料豐富,所以津門的清真菜在原料上除牛羊肉外,也擅長使用河海兩鮮的水產品,如各種魚(無鱗魚除外)、蝦等。近些年來在原料的使用范圍上也略有突破,過去曾被禁用的海發貨產品,如今也是清真菜不可缺少的烹制原料了,如海參、魷魚、干貝等,從而使天津清真菜有了新的發展。津式清真菜烹制牛羊肉有其獨到之處,素有“食羊不見羊,食羊不覺羊”的特色,廣為食客所樂道。提到北京清真老字號鴻賓樓,不少人以為是京式清真菜的代表,殊不知鴻賓樓實為天津老字號,20世紀五十年代始遷北京,其代表菜為紅燒牛尾、小碗煨牛肉和管挺脊髓(舊時習慣讀作guǎn tīng jì sui)等。

滬上清真餐飲的發端,最初也是為了適應北人南下的需要而興起,起因也在梨園行。舊時,滬派京劇很難打入京城,而京派京劇到滬上跑碼頭卻很常見。京城班社中的“朵斯提”(即穆斯林兄弟),一旦到了十里洋場,吃飯就成了頭等問題。為了解決飲食不便,給大家提供小聚的場所,馬連良先生的二伯父馬春橋于1891年(光緒十七年)創辦了“馬家班伙房”,是上海最早的清真羊肉火鍋店。1918年,新店主洪三巴將飯店命名為“洪長興”,并從北京請來一批清真名廚,開始重點經營涮羊肉火鍋和各式清真菜肴,一時間聞名遐邇。每年霜降之后,到洪長興來吃涮羊肉的顧客,總是絡繹不絕。滬上的清真菜沒有京式清真菜的種類多,口味上也更接近上海人的喜好。

總而言之,各地清真菜雖同恪守教義,不離其宗,但無不受到當地飲食文化影響而呈現出不同特點,西安的羊肉泡醇香,湖南的清真菜辛辣,而到了喀什,人們則席地而坐,伴著瓜果享用烤羊肉串、烤包子等清真美食,這些從口味到飲食習俗上的巨大差異,顯示著清真菜的豐富內涵,也成為構成中國飲食文化中重要的篇章。

除了規模大一些的老字號飯莊以外,清真食品的活力更體現在對各地小吃的影響之中。在很多城市的小吃中,清真小吃都占有極大的比重。如北京的驢打滾兒、豌豆黃、艾窩窩、切糕、爆肚、門釘肉餅、白水羊頭、蜜汁麻花、杏仁豆腐等特色小吃,皆起源于清真小吃。清真小吃的另一特色是平民化,所取原料多為尋常谷物、牛羊肉類或下水,價廉物美,頗能滿足下層百姓的口腹之欲,可以說是用低投入滿足食客的低消費的經濟模式之產物。究其原因,舊時許多穆斯林餐飲從業者多屬于小本兒經營,集中在牛街到虎坊橋一帶,或就地起攤,或走街串巷,安貧樂道,掙的是一份辛苦錢。即使是現在頗具盛名的烤肉宛,在創建之初也不過是宛氏兩兄弟加一個伙計在宣武門內安兒胡同口開起的小店,兄弟合力從事切肉、加炭、裝盤、洗碗、收錢、算帳等工作,烤肉的環節則完全由顧客自己動手完成。故舊時的清真小吃很少有店鋪,直到上世紀50年代中后期,政府才把眾多經營清真小吃的業主組織在一起集中經營,在人流集中的東、西廟會一帶開店,這就是隆福寺、護國寺小吃店的發端。

雖然出身寒微,但清真小吃的魅力卻非同凡響,各家有各家的拿手絕活。就拿京城隆福寺“白魁老號”來說,原名“東長順”,開業于清乾隆四十五年(1780年),至今已有200多年的歷史。“白魁”是當時店主的姓名,由于他制作的烤羊肉深得顧客贊賞,久而久之,人們便習慣把“東長順”直接呼作“白魁”,而“東長順”的名字反倒不為人們知曉。

白魁家的燒羊肉,與東來順的涮羊肉、烤肉季的烤羊肉、月盛齋的醬羊肉并稱為北京羊肉制品“四大家”。他家的羊肉選用羊腰窩部位的肉燒就,用香油隨吃隨炸,外酥里嫩;而燒羊肉時產生的副產品——羊湯,也是香飄半條街。每到入伏,老北京們買了他家的燒羊肉后,再用自帶的罐子裝上店家“白送”的兩三大勺子燒羊肉湯,回家后自己下面條吃。這種頗為親民的營銷方法,也是清真飯館能夠贏得顧客的一大特色。而令人叫絕的是,“白魁老號”炸好的羊肉即便是浸入羊湯,也始終能夠保持酥嫩,令人口齒留香。

時光荏苒,無論清真菜點的經營方式、烹飪技法如何演變,受教義和原料的嚴格限制等,清真菜點對于傳統的繼承可謂最多,退化和流失最小。從這個意義上說,在各種“創新”手段泥沙俱下的今天,清真菜的堅守,也是一筆寶貴的遺產和財富。