美國開建最大間諜中心

文/James Bamford 譯/林徵道

美國猶他州沃薩奇嶺和奧克爾山脈之間的碗狀谷地里,有一座叫布拉夫代爾的不起眼小城。

這里正在建造美國史上最大間諜中心的“數據庫”——猶他州數據中心,耗資20億美元,擁有10萬平方英尺的數據大廳,其總面積超過5個美國國會大廈。對于美國軍方和情報界來說,它將是一個情報寶藏,還有另一個重要且更為機密的使命,目前尚未被披露出來。

超越想象的信息采集

當地人形容稱,布拉夫代爾曾是美國最大的一夫多妻教派“使徒聯合兄弟會”的據點,如今卻被一個神秘的組織“占領”,約上萬工人在建造一個龐大而復雜的“新據點”。

落成后,將聚居著超過9000名試圖破譯“圣經密碼”的摩門教徒。諸如計算機情報專家、武裝警衛等將在這個充滿服務器的“新據點”通過連接全世界的網絡捕獲機密、存儲和分析海量文字圖片信息。

這就是美國國家安全局正在建造的“猶他州數據中心”,這是一個溫和的、不帶任何色彩的命名,但實際上,這個數據中心是一個巨大的高度機密項目,它是一個延續10年的復雜規劃的最后一步,其建設目的是攔截、存儲、分析和破譯海量的信息,所有從衛星下載的、從陸地或海底電纜攔截的國內國外通訊或網絡信息。這個龐大數據中心預計于2013年9月投入使用。這里有全球高精尖端的服務器,可收錄不論是各國政治、軍事、外交機密,還是個人的信息,所有一切都是被監控和破譯的目標。

其采集和存儲的信息,覆蓋面之廣泛超過想象:包括私人郵件的完整內容、手機通話、谷歌搜索記錄、停車收據、旅游行程、書店購買清單以及其他數字化“口袋垃圾”等等各種個人信息。在一定程度上,這實現了布什政府在第一任期內就想實施的“全面信息識別計劃”,該計劃被稱為“老大哥計劃”,被認為嚴重侵犯美國公民個人隱私。

據最近才參與該項目的一名高級情報官員透露,“這不僅僅是一個數據中心”。密碼的破譯也同樣重要,該情報官員說,因為數據中心很大程度上是在處理海量加密數據,例如加密的金融信息、股票買賣、商業交易、法律文件、個人通信等,還有外國的軍事和外交機密。據另一位參與計劃的高級官員稱,美國國家安全局幾年前在數據分析和密碼破譯方面取得了重大突破,因為不僅世界各地的政府在使用深奧復雜的加密系統,即使是美國國內的普通計算機用戶也開始使用越來越復雜的加密系統了。結果是,照這位官員的說法:“每個人都是被監控和破譯的目標,每個有溝通行為的人都是目標。”

最大最昂貴的網絡安全項目

對于美國國家安全局來說,2001年“9·11”之后就獲得了數百億美元的財政預算,相應地,密碼分析方面的突破也迎來了爆炸式增長期,不論是在規模上還是能力上。美國國家安全局成立的誘因是珍珠港事件,作為美國國防部的左膀右臂,其成立的最初目的是阻止另一場突襲。在冷戰結束后的數年間,美國國家安全局遭受了一系列的屈辱。不斷升級的恐怖襲擊猝不及防——1993年紐約世貿大樓爆炸、美國在東非的大使館爆炸、也門附近水域的美軍“科爾”號驅逐艦遭襲以及最終的2001年“9·11”恐怖襲擊——使人們開始質疑美國國家安全局這個機構存在的理由。作為回應,該機構已悄然重生。很少有跡象表明其實際成效有所改善,但它已經將自己轉變為有史以來最大、最隱蔽、潛在的最具入侵性的情報機構了。

自“水門事件”以及尼克松政府的其他丑聞起,美國國家安全局就開始把監視儀器轉向對準美國國內以及美國公民。它已經設立的監測站遍及美國全國各地,這些站點收集和整理數十億的電子郵件和電話,不論是國內通訊還是與海外通訊。它制造了一臺超級計算機以幾乎是難以想象的速度去尋找模式和解讀代碼。最終,該機構開始建造一個地方來存儲他們通過電子網絡捕獲的萬億計的文字和話語。這一切都是秘密進行的。對其內部而言,美國國家安全局的古老格言——“不要說任何東西”——似乎比以往任何時候都更適用。

2011年1月6日,凍霧籠罩的鹽湖城機場迎來了一位保鏢護衛的訪客——美國國家安全局副局長克里斯·英格利斯,他是該機構職務最高的文職人員,并負責指揮機構在世界范圍內的日常運作。不久之后,英格利斯副局長就來到了數據中心在布拉夫代爾的未來坐落地點。在為典禮設置的白色帳篷內,英格利斯、美國國家安全局負責設施和后勤的副主任哈維·戴維斯、猶他州議員奧林·哈奇以及其他一些軍方將領和政治家們,共同舉行了一個超現實主義的儀式。站在一個奇怪的木制沙坑里,他們手持金黃色的鍬,笨拙地鏟著沙子,算是以官方名義宣布這個項目正式破土動工了。而當地媒體則把這個開工建設的項目簡單地稱為“間諜中心”。媒體希望獲得更多的細節,于是他們詢問一名獲邀嘉賓——鹽湖城商會的雷音·貝蒂,問他對新建設施有何看法或目的,他說:“絕對沒有”,“我也不希望他們來對我們實施間諜行為。”

2011年版《新課標》中對評價的定義改變了以往課程評價以選拔為主要目的取向,制定了旨在促進學生發展的評價,體現了重“發展性”和“多元化”的特點。而基于標準的評價就是較為符合這樣標準的一種新型評價制度。所謂基于標準評價,是指在學生生活和學習的情境里,通過對學生完成實際作業表現的觀察,依靠教師的專業判斷,對學生學業成就進行整體判斷的教學評價方式。它可以呈現學生使用以前學習經驗解決問題或完成一項任務的能力。

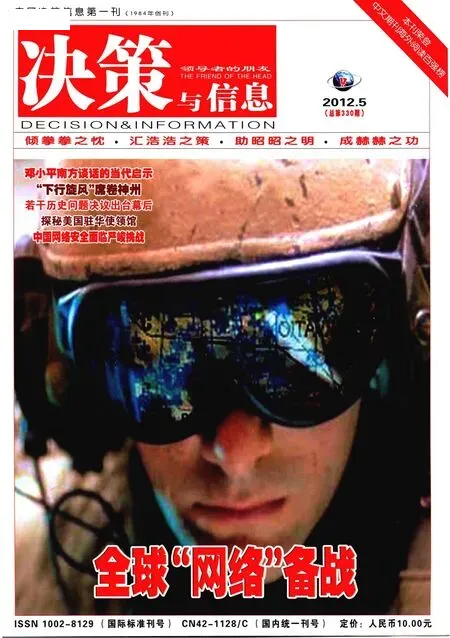

而英格利斯副局長的講話則有些含混,他強調了該中心應對威脅的一面:“這是國家建造用來支持情報界完成使命的最先進的設備,反過來,也能夠保護國家的網絡安全。”雖然小城布拉夫代爾這個“間諜中心”的核心任務之一肯定是網絡安全,但是,哪些信息將被收集?如何收集?收集后將被如何處理?這些才是更重要的事宜。對抗黑客將為媒體帶來一個漂亮的封面——它使一切變得容易解釋,而且也沒人會反對。然后媒體記者轉向采訪猶他州議員奧林·哈奇,他說:“至于他們打算做什么我不能告訴你太多,因為那是高度機密的。”這就是官方所謂美國最大、最昂貴的網絡安全項目。

10萬平方英尺的數據大廳

幾天之內,帳篷、木制沙坑和金鍬隨著英格利斯副局長和將軍們消失了,取而代之的是約一萬名建筑工人。“我們被告知不要談論該項目。”項目三大承包商之一“大D建筑公司”的總裁羅布·穆爾告訴當地記者。工地現場也出現了陣勢驚人的安全系統:一道可攔截以時速50英里行駛的1.5萬磅重汽車的柵欄、閉路攝像機、一套生物特征識別系統、一套車輛檢查設施以及一個訪客控制中心。據悉這套反恐設備規劃耗資1000萬美元。

在中心內部,包括4個面積2.5萬平方英尺的大廳,里面滿是服務器以及凸起的地板(下面是電纜和存儲設備)。此外,還有超過90萬平方英尺的技術支持和管理區域。整個中心將完全實現自供給,一旦出現緊急情況,足夠大的油箱可維持后備發電機運轉3天,提供充足的電能,儲水能力和污水處理系統可維持每天170萬加侖的流動水需求,巨型空調系統可保持整個區域始終處在運轉需要的涼爽溫度。日常電力供給來自專用的變電站,由“洛基山電力公司”建造,可滿足數據中心65兆瓦的電力需求。當然,如此龐大的能源保障,對應的是同樣龐大的電費清單,據估計每年約4000萬美元。

鑒于如今TB量級的數據都可以存儲到手指那么大的閃存設備中,再看看該數據中心的規模,就不難想象小城布拉夫代爾這個數據中心的潛在信息存儲量是多么驚人了。但是,美國國家安全局和其他情報機構的竊聽器每天產生的海量情報數據也正在以驚人的速度增長。

它需要這種能力。因為根據思科公司最近的一份報告,全球互聯網流量從2010年到2015年將會翻兩番,達到每年966艾字節(1艾字節=1024×1024×1024×1024兆字節)。在規模上,谷歌前首席執行官埃里克·施密特曾估算過,從人類文明的黎明到2003年,全人類所創造的知識總計約5艾字節。而數據的流動看樣子沒有放緩的趨勢,全球超過20億人接觸互聯網。到了2015年,據市場調查公司IDC評估,上網人數將達到27億。因此,美國國家安全局需要1億平方英尺的數據存儲倉庫。

來自“深網”的情報誘惑

存儲在“間諜中心”的數據自然要比世界上數十億的公共網頁存儲的數據多得多。因為,美國國家安全局更感興趣的是無形的網絡,又稱“深網”——那些超越公共接觸范圍的數據,那包括有密碼保護的數據、美國和外國政府之間的通訊、互相信賴的同行間的非商業文件共享等等。“‘深網’包括政府報告、數據庫和來自國防部以及情報機構的高價值信息等。”據2010年美國國防科學委員會的一份報告稱,“需要找到替代工具以檢索‘深網’的數據……竊取潛在敵人的高級機密是讓情報界最愜意的事。”憑借其正在興建的“猶他州數據中心”,美國國家安全局最終擁有了存儲、查看和偷竊這些機密的技術能力。問題是,美國美國國家安全局是如何定義誰是“潛在敵人”,誰又不是。

在來自“深網”或者其他地方的數據被存儲進美國國家安全局的服務器前,必須要經過篩選。為了更好地實現這一目標,該機構經歷了其歷史上最大規模的建筑熱潮,包括在美國主要的電子通訊商那里設立秘密監聽室。這種非法竊聽行為到目前為止都沒有獲得官方的正面承認。

這毫無疑問是另一場戰爭

但如今太多的信息處在加密系統保護之下,而且,越是有價值的信息,其加密系統就越是復雜。而破譯這些復雜的加密系統,也是建設“猶他州數據中心”的關鍵原因之一。這種密碼分析系統有兩個主要組成部分:一、可對加密信息進行暴力破解攻擊的超高速計算機;二、可為計算機提供分析樣本的海量信息。從一個指定目標獲得越多信息,電腦就越容易分析出其加密模式,而“間諜中心”未來的作用就是獲取和存儲海量信息。“我們曾經一度質疑,”另一名參與數據中心項目的高級情報官員稱,“我們為什么要建立這個數據中心呢?而且,他們推出的都是老家伙——那些負責加密的家伙。”根據官方發布的信息,那些專家們是這樣向國家情報總監丹尼斯·布萊爾解釋的:“你之所以要建立這么個東西,是因為我們還沒有能力破譯密碼。”這是一個很坦誠的建議。在加密者和破譯者之間漫長的戰斗中——全世界計算機安全行業成千上網的密碼學專家之間——密碼破譯者總是被擊敗。

因此,美國國家安全局的一個主要組成部分——海量數據采集和存儲設備正在建設當中。與此同時,在田納西州,信息戰的另一重要組成部分正在極端保密的狀態下展開:打造迄今所知世界上最強大的計算機。

這是一個當代版的“曼哈頓計劃”(研制原子彈的計劃),于2004年推出,被稱為高生產率計算系統計劃,其目標是將計算機的速度成千倍地提高,創造出每秒可執行萬萬億次運算的計算機。該計劃的執行地就是美國田納西州的“橡樹嶺國家實驗室”。在2009年11月,“橡樹嶺國家實驗室”推出的捷豹超級計算機終于站在了計算機界的巔峰,成為世界上運算速度最快的計算機。但這個頭銜不久就被日本的超級計算機奪走了。這毫無疑問是另一場戰爭,但這一次,不是原子彈,是難以想象的無形之力。

近日,“橡樹嶺國家實驗室”宣布,將在今年年底部署超級計算機Titan,其將配備299008個內核和600TB的內存,可提供每秒1萬萬億次運算以及每秒2萬萬億次運算峰值性能,屆時將成為世界上最快的超級計算機。而超級計算機的下一個大的里程碑是達到每秒一百萬萬億次運算的性能。

“橡樹嶺國家實驗室”的這個超級計算機計劃,分為兩部分,一部分將作為科研成果完全公開,另一部分,則屬于絕密范疇,讓美國國家安全局可以變相追求自己的超級電腦。“對于我們而言,他們不得不制造出一套單獨的設備。”美國國家安全局執行該計劃的電腦專家稱。這是一個昂貴的項目,但美國國家安全局仍不顧一切要推出。因為,他們需要超級計算機來“消化掉”存儲在“間諜中心”的海量信息。

在數據中心那信息的海洋中,除了大量美國人的個人資料,還有眾多的國外情報寶庫。雖然如今最敏感的通訊往往都使用最強大的加密系統,但大量未來將轉移存儲到“間諜中心”的舊數據,其加密系統往往相對脆弱。一名前情報官員稱,“大量國外政府的信息尚未被破譯,我們還沒能破譯128位的加密系統,甚至一些更低級的加密系統。一旦破譯了這一切,就能從我們目前存儲的信息中發現大量未知情報,因此,海量的情報就存儲在那里。”

他指出,這就是“猶他州數據中心”的價值所在——一個長期的數據寶庫,今天不能破譯的也許明天就能破譯了。“于是你就能知道他們之前說過什么,”這名前情報官員稱,“由此推演出他們作業的方式,從而推斷出如今他們會怎么做。”他同時指出,不僅僅是外國政府信息的加密系統在超級計算機面前變得薄弱,在過去10年,美國公民個人國內通訊信息對于美國國家安全局來說也變得幾乎透明化了。

因此,假如美國國家安全局秘密建造了一臺甚至快過公開的Titan的超級計算機,再加上于2013年9月投入運營的“間諜中心”,那么在信息戰中將無往不利。