基于“虛擬零排放”理念的黑色GDP計算與探討

盧小麗,鐘定勝,益心虹,俞俏翠

0 引言

GDP作為一項反映社會經濟發展總量的單項指標,雖可描述當期國民經濟增長速度,但具體核算過程中卻忽略了環境對經濟發展的影響,不能考慮環境污染的外部效應。正是在這種忽視環境的核算方式的引導下,某些地區以資源過度消耗和環境破壞為代價來換取經濟發展。學術界早已意識到使用GDP來表示一個國家或地區社會與經濟的增長和發展狀態存在著明顯的缺陷與不足,并嘗試尋找一種新的核算體系來糾正原有體系中存在的問題,于是GDP的“綠化”得到了廣泛的研究和實踐。GDP的“綠化”即是將環境視為一種生產資本,并在核算過程中扣除這個部分(自然資源消耗和環境污染損失的價值),綠化后的GDP即為綠色GDP(簡稱GGDP)。GGDP指標不光考慮了人類活動的“正面效應”,還考慮了環境的“負面效應”,總言之即是指扣除了自然投入與生態損失之后的一個新創造的真實的國民財富的總量。

現有的綠色國民經濟核算體系普遍都缺乏橫向可比性,雖然有許多核算方法如SEEA一樣“漂亮、詳細”,但均存在過于復雜、數據難以采集、操作不便、通用性差等缺點,導致這些現有核算體系均未能被國際社會和學術界普遍采納和應用。針對上述問題,在前期的理論研究[1]中我們在分析了當前一些學者的觀點后,提出了基于“可持續原則、效用衡量原則、橫向可比原則、數據易采集原則”下的社會總效用衡量的“零排放”GDP概念。即在核算期內因當期的國民經濟活動所造成的全部環境、生態資源損失應當由當期的虛擬環境修復部門補足,并給出核算公式如下:

該模型在計算過程中使用社會平均治理成本,由于該項成本有較強的穩定性,理論上可避免估價不穩定的現象出現。相比現有核算模型而言,筆者認為基于社會總效用衡量“零排放”綠色GDP的核算思想可以在一定程度上解決核算結果的不穩定和不可比問題,該模型通過引入虛擬零排放概念以及設置虛擬環境修復部門,采用社會平均治理成本來計算當期綠色GDP,在操作上較SEEA等體系簡便,數值上也相對穩定,數據來源也較為簡單,同時由于計算結果相對穩定,可進行國與國或歷年間的比較,因此虛擬零排放下的核算模型或許能為綠色GDP核算提供一種新的思路與方法。

然而,“虛擬零排放”模型還只是個純理論模型,在我們的前期研究中尚未給出其相應的核算框架與計算路線、方法。本文將在“虛擬零排放”理論模型的基礎上建立該思想下的核算體系、計算路線以及數據標準化處理方法,并對全國112個重點城市的水污染進行實例計算和分析。

2 核算模型及計算方法路線

2.1 綠色GDP核算模型框架的建立及其流程

本文所采用的基于社會總效用衡量原則的“虛擬零排放”核算模型,其計算方法如式(1)所示。該綠色核算模型主要分為三個子項:(1)原有核算體系下的GDP值。(2)環境修復費用(即虛擬環境修復部門下產生的“清污”費用,包括兩部分:用于完全修復環境生態破壞的生態工程費用及污染物排放后經虛擬治理后達到“零排放”標準的治理費用)。需要說明的是,此處的零排放并非嚴格意義上的零排放,而是指排放時滿足某種標準、規范下的要求,因為嚴格意義上的“零排放”在現實世界是幾乎不存在的。本文以水污染損失計算為例,并以出水水質達到國家一級B排放標準,作為衡量零排放的標準,若當地環保部門制定的排放要求較嚴格時,可使用國家一級A的排放標準。(3)環境修復創造的新價值。環境修復也可視為種生產活動,在實際修復過程中需要投入大量的人類勞動,同時也可帶來環境經濟的正效應,因此在環境修復活動中會創造出一定的新價值。但是,由于當前統計數據有限,在目前階段,本文只能考慮前兩部分,而對于環境修復帶來的正面效應暫不納入核算中。此外,由于現階段學術界對于生態破壞損失的核算研究很不充分,遠未形成可靠且統一的核算方法,所以本文將完全修復環境生態破壞的生態工程費用也暫作忽略,只計算污染物虛擬零排放的治理費用部分。

綜上,在邏輯結構上,本文按污染物形態分項建立三個子賬戶,即水污染、大氣污染、固體廢棄物,并歸類計算出相應各環境污染損失項,其主要的核算框架見圖1。

圖1 綠色國民經濟核算體系框架

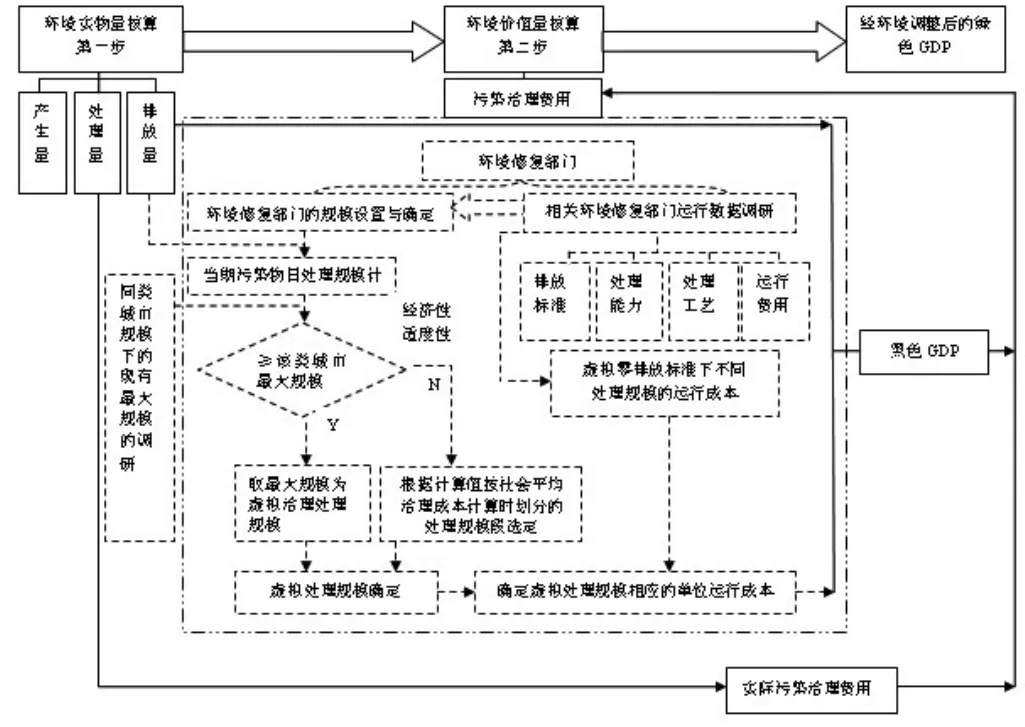

在具體操作過程中,又可分為以下三個步驟(見圖2)。

第一步:進行環境污染物實物量核算,將污染物按污染物狀態歸類于水污染、大氣污染、固體廢物三個子賬戶,并按類統計其產生量、處理量、排放量(未達標排放量/未治理量)。其中產生量為當期生產、生活中產生的污染物總量,數據來源可直接采用相應的統計年鑒或數據;處理量為經過環境治理設施或生態工程后達“零排放”標準下的污染物量,數據來源可直接采用相應的統計年鑒或數據庫;而排放量(未達標量/未處理量)即指未經過環境設施或經過處理后仍未達到“零排放”標準直接排放到環境中去的那部分,本文將未達標治理量與未經過處理的污染物混合在一起進入虛擬環境修復部門治理。這就是環境污染的“主力軍”,會引起環境質量的惡化,對經濟產生負作用。可根據式(2)計算出當期環境污染物的排放量,即可編寫實物量統計表如表1。

第二步:進行價值量核算,即將實物量統計后經貨幣化處理,最后納入現有核算體系中。環境污染治理費用包括實際污染治理費用與虛擬污染治理費用。經過現有工藝與工程處理后的污染物所需費用即為實際污染治理費用,一般從環境年鑒中可得到。而對于未達標或未經處理的污染物所需的虛擬治理費用,即環境赤字。本文通過設立虛擬的環境修復部門來計算這些污染物進行虛擬治理時所產生的費用,由于該概念與傳統的綠色GDP有所不同,本文將其稱之為“黑色GDP”,具體計算公式如下:

圖2 綠色國民經濟核算流程圖

公式(3)中的未治理量為實物量統計中的數據,社會平均治理成本可通過調查統計得來。此公式在進行價值量核算時可有效的避免采用估價方法帶來的不穩定問題。其主要原因為社會平均治理成本在一定時期內且一定程度上相對來說比較穩定,且該值由當前的技術和社會生產力水平決定。故采用社會平均治理成本得到的環境損失價值亦相對穩定,可有效的避免了SEEA等現有核算體系中存在的估價不穩定的缺陷。

第三步:計算經環境調整的綠色GDP。方法是將GDP扣除虛擬環境治理費用,得本文所定義的綠色GDP,即:GGDP=GDP-黑色GDP。

2.2 虛擬修復部門的設置、社會單位平均治理成本的確定與標準化處理

價值量核算中本文在計算虛擬零排放治理費用時采用設置虛擬環境修復部門(即假設存在若干個處理設備或處理站)來對排放量進行處理。具體操作步驟如圖2中環境修復部門相關步驟所示。

首先,調研相關環境修復部門的運行數據,分別按設計處理規模、處理工藝、污染物排放情況(達到虛擬零排放標準)分類統計各項運行成本,平均加權后計算出各類設計規模下能達到虛擬零排放標準下的單位運行成本。同時本文采納按人口數量劃分城市的方法,具體分為大型、特大型城市,中、小型城市,小城鎮三個類別。在調研環境修復部門相關數據時按上述城市的規模大小找出該三類城市環境修復部門現有最大處理規模。

其次,統計當期環境污染物存量即未治理或未達標排放量,以確定虛擬環境修復部門的處理規模和虛擬污水處理廠的個數。在設定環境虛擬修復規模時應注意選取適宜的規模,原則上不超過需核算城市的現有處理最大規模為準;若該城市本沒有環境修復部門的話,則采用該類城市規模下的最大現有規模為準。這是因現實生活中環境修復部門的規模設置往往與人口、經濟、空間布局等因素有關,有一定的適度規模。如未處理/未達標污染物的日處理規模達不到該類城市現有最大規模,則應按前文計算社會平均單位治理成本時所設置的分段規模選取適宜的虛擬處理規模。應注意的是若該城市的日處理規模超過了該類城市的現有最大規模時,則應優先設定多個該城市最大規模下的環境修復部門(即污水處理廠),扣除優先設定的最大規模下的環境修復部門的設計規模后,余下的未治理量則按照計算社會平均治理成本時的規模分段,從大到小選取。

3 全國重點城市水污染虛擬治理費用實例計算與操作步驟

3.1 水污染環境實物量統計計算

因數據來源有限,無法獲得多年統計數據,故本文以2005年全國112個重點城市水污染(工業廢水和生活廢水,種植業與養殖業等并沒有納入計算)損失為例,計算各城市當年水環境污染損失量。首先確定其核算范圍為工業廢水、生活廢水,核算指標主要為廢水產生量、處理量、排放量三項。工業廢水產生量與處理量數據主要來源于中國環境統計年鑒,生活廢水本文主要討論的為城市生活廢水。城市生活廢水排放量與處理量也均采用統計年鑒中數據。其次根據公式(2)計算出各城市下廢水未治理量/未達標量總量列入表2。需要說明的是表2中未治理量/未達標量總量包括了工業廢水排放量與城鎮生活廢水排放量兩部分,工業廢水排放量為工業廢水產生量和達標排放量之差,城鎮生活污水排放量為城鎮生活污水產生量與城鎮生活污水處理廠處理生活污水量之差。

表2 全國重點城市污水排放量實物統計表 (萬噸)

3.2 水污染環境價值核算

3.2.1 水污染平均治理成本的確定

根據《中國城鎮污水處理廠匯編》[3]中的數據,分析整理后,按設計流量、處理工藝、出水水質情況計算污水社會平均社會治理費用。原則上在出水水質為一級B標準下選取有效數據,若條件允許或當地排放標準比國家標準嚴格時,則在國家一級A出水標準下選取。將日設計能力劃分四個層次:0~4萬噸/天、4~10萬噸/天、10~20萬噸/天、20萬噸/天以上;同時將處理工藝也簡單分為傳統活性污泥法、氧化溝、SBR與其他四類,加權平均求得各階段規模下的社會平均治理成本見表3,單位成本分別為1.75元/噸、0.77元/噸、0.72元/噸和0.69元/噸。

表3 不同處理規模(日/噸)下的社會平均污水處理成本 (元)

3.2.2 黑色GDP計算

假設達到國家一級B標準為虛擬零排放的最低標準,計算當期污染物的日處理規模與虛擬零排放標準下不同處理規模的運行成本及虛擬治理規模的設置與單位運行成本的選取具體參照圖2。在操作過程中應注意,當期污染物日處理實際需要規模大于該城市的現有治理最大規模時,則虛擬治理規模設定以該城市現有最大規模為準;但若該城市沒有城市污水處理廠的話,則以該城市的同類城市的最大現有治理規模為準。計算的日處理規模小于該城市最大規模時,則以實際計算的日處理為虛擬治理規模。對于大城市、特大城市,其虛擬修復規模上限可超過20萬噸/日,若當期日處理規模值沒有超過20萬噸,則根據前文計算社會平均治理成本時規模段(0~4萬噸/日、4~10萬噸/日、10~20萬噸/日)選定適宜規模,并選取相應規模下的單位運行費用,根據式(3)計算環境虛擬修復部門所欠下的環境債,同時計算黑色GDP:

3.3 數據討論與建議

按上文所述步驟,計算2005年全國112個重點城市的全年水污染損失值,并與2005年各城市的實際治理運行費用列入表4,由表4可見所列全國重點城市水污染黑色GDP所占比重平均約為0.519‰,且在0.1~1‰之間分布較多。需要說明的是,由于本文的測算范圍僅涉及了工業廢水與城市生活廢水兩個方面,農業廢水的污染損失因國內公布的環境統計數據不齊全,并未納入測算范圍;同時在前文關于黑色GDP的定義中可以看出,黑色GDP僅為一筆環境欠賬,屬于將污染物治理后達到虛擬零排放標準下所產生的一筆費用,因此黑色GDP不僅數值上較小,而且黑色GDP占總GDP的比重也顯得很小,大大低于用損失法計算得到的污染損失。分析表4可見資源性城市(除克拉瑪依、唐山、邯鄲)黑色GDP所占的比重都在0.5‰以上,更有甚者如石嘴山、銅川、撫順、大同四個城市黑色GDP比重超過了1.1‰。而全國消費量總量在前30名的城市,其比重大多在0.5‰以下。雖有個別資源性城市黑色GDP比重出現0.5‰以下的情況,但在總的趨勢上,資源性城市黑色GDP比重普遍比消費性城市大。消費性城市的黑色GDP比重普遍低于資源性城市,說明資源性城市在經濟發展中過度倚重資源的開采加工,加之目前資源利用技術水平普遍不高,以及可能存在對環境污染治理的有意忽視。

表5 東部、中、西部、東北部黑色GDP比重分布表

根據中國統計年鑒區域分法將上述112個重點城市列入東部、中部、西部、東北地區四個經濟區域,計算出東部、中部、西部與東北部地區的黑色GDP平均比重為0.348‰、0.745‰、0.849‰、0.482‰,并分四個地區統計各比重段的城市個數,得到表5。由表5可見東部大部分地區的平均比重在0.5‰以下,中部地區絕大多數比重在0.5~1.5‰。根據2005年水質監測資料,對全國河流、湖泊、水庫的水質狀況評價顯示:西南諸河、西北諸河、長江、珠江和東南諸河5個區水質較好,符合和優于Ⅲ類水的河長占97~66%;而黃河、海河、松花江、遼河和淮河5個區水質較差,符合和優于Ⅲ類水的河長占40~31%。由上述可知西北諸河、西南諸河等位于我國中西部地區的河流水質較好,而像東部地區的海河、淮河、長江下游地區的太湖流域等水質情況較差。這與表4、表5的分析結果并未呈現正相關,究其原因為地區實際水質情況也與污染物排放總量相關。總體來說東部發達地區的經濟規模比較大,排入水體的污染物較多,而且又在下游,故環境質量會出現相對較差的情況。值得關注的是,中部西部地區經濟規模較小,黑色GDP比重就如此大,這就意味著如若不加強環境治理,當地的環境污染會更加嚴重,因此要求中西部大開發時更應加大環境治理力度,以免環境進一步惡化。

表4 全國重點城市黑色GDP(萬元)及其比重(萬分之)

根據環境質量公報(2006)數據顯示:我國工業和城市生活廢水排放量從2000年的415.2億噸增長到2005年的524.5億噸,工業廢水排放達標率由76.9%增長到91.2%,城市污水處理率由33.15%增長到52.0%,已取得可喜的進步。但是經計算112個重點城市2005年全年水污染環境赤字總和就已經達64.34億元,也從側面表明了這些城市當年在廢水治理方面仍有較大缺口,特別是城市生活廢水上的治理力度仍相對薄弱。目前隨著人們生活水平的提高,生活用水量出現逐年增加的趨勢,但是生活廢水治理的配套治理設施并沒有得到相應的建設,甚至不少地區根本就沒有生活污水的相關處理設施(如表5中的牡丹江、九江、宜賓、金昌),大量的未經治理的生活污水流入水體給當前水環境帶來一定的壓力。總體說來,就生活污水治理率來看,我國城市污水處理的技術狀況與發展規模與發達國家差距明顯。筆者認為,在城市污水治理方面我國仍需要投入大量的人力物力,通過多渠道的資金融合,接納和鼓勵外資、民營資本積極參與城市污水處理廠的投資和運營的政策體系,實現投資、融資向多元化方向發展,大力新建擴建城市污水處理廠,從而控制和改善水環境質量。同時加快對污水收費體系的完善,也可為污水企業高效運行提供有力保障。

此外,從發達國家水環境治理的經驗來看,人均GDP達到5000美元左右的發展階段,往往會進入工業化、城市化給環境承載帶來巨大壓力的階段,現階段我國人均GDP已達3000美元,距離5000美元已不遠,這就更加要求我們應繼續加大環境治理力度,健全相應的環境保護法律法規,維持我國經濟社會健康的發展。因此加快產業結構,優化工業布局應成為控制環境污染的主要途徑,在東部發達地區應主動優化產業結構,集中力量發展高新技術產業、現代制造業及服務業,發展循環經濟、清潔生產,從總量上減少污染物產生;而較為落后的中西部地區在發展經濟的同時也更應注重環境,不可走東部地區發展的老路。

4 總結與探討

本文采用“虛擬零排放”的核算思想,在此基礎上通過設置虛擬環境修復部門并引入社會平均治理成本和黑色GDP的概念,研究了用以計算黑色GDP的核算體系、計算路線以及數據標準化處理方法,并以全國112個重點城市的水污染計算實例加以說明分析。在核算中由于使用了社會平均治理成本這個方法,可一定程度地減少估價帶來的主觀性。計算結果顯示全國112個重點城市2005年全年水污染環境赤字已達64.34億元,且地區間差異顯著,東部、中部、西部與東北部地區的平均比重分別為0.348‰、0.745‰、0.849‰和0.482‰。

因統計數據有限,無法獲得多年統計數據,故本文只計算了2005年全國重點城市黑色GDP中的水污染損失測算(工業廢水和生活廢水),種植業與養殖業等并沒有納入計算。

由于黑色GDP具有放大效應,即未經治理的污染物積聚和累積會使得這些污染物所造成的經濟損失遠遠超過當初的虛擬治理費用。盡管黑色GDP的放大系數究竟多大一時難以準確確定。但可以肯定的是,若當期不對污染物進行治理,來年必然會需要更多的人力與物力去填補這個窟窿,此種方法是得不償失的。這就要求我們在發展經濟的同時,不可忽視環境治理問題,應盡最大的可能來減少黑色GDP比重,在具體措施上,應著重采取以下方法:加快產業結構調整、優化產業布局、多渠道的引入資金進入環境保護行業、加快環境項目的建設;同時健全環境保護法律法規,從觀念上重視環境。

[1] 鐘定勝.綠色國民經濟核算的理論問題探討[J].中國軟科學,2006,(2).

[2] 中國環境年鑒出版社編委會.中國環境年鑒(2006)[M].北京:中國環境年鑒社,2006.

[3] 中國城鎮供水排水協會排水專業委員會[B].北京:中國城鎮污水處理廠匯編,2006.

[4] 王立彥,陽小沛.建立“環境—經濟”相關聯核算模式[J].環境保護,1992,(10).

[5] 楊緬昆.SEEA框架:資源價值理論基礎與核算方法探究[J].當代財經,2006,(9).

[6] 王桂勛,王艷,葛虎.山東省2000~2005年環境成本核算[J].中國環境管理干部學院學報,2008,(6).