高強度的環境規制真能促進技術創新嗎?:基于“波特假說”的再檢驗

沈 能,劉鳳朝

(1.蘇州大學商學院,江蘇蘇州215021;2.大連理工大學管理學院,遼寧大連116024)

一、引言

經濟快速的增長伴隨著持續下降的環境質量、較低的自然資源利用效率以及不斷增加的環境健康損失等問題。由于技術創新在各國經濟可持續發展中起到了重要作用,企業的環境技術創新將成為環境保護和經濟發展的根本有效途徑。環境規制政策一方面解決環境污染問題,同時也影響到企業技術創新的積極性及技術的擴散速度和深度,各國政府在制定環境規制中,逐漸開始重視生態環境與技術創新及經濟發展的協調關系。由于制度、歷史、區位環境和資源稟賦的差異,我國經濟社會發展表現出明顯的空間特征,特別是環境規制與科技進步的關系呈現出不同的模式。因此,考察我國不同地區環境規制與技術創新的關系,降低環境規制對技術創新的不利影響,實現環境保護與經濟發展的“雙贏”格局,對于提高我國自主創新能力,增強產業綠色核心競爭力等方面具有重要的戰略意義。

二、文獻回顧

傳統經濟學認為,環境保護與經濟增長是相互抑制的,這種抵消關系會對一國的經濟發展帶來負面影響,即加強環境保護必然會增加企業的生產成本,過高的經濟成本將妨礙企業產出的增長,最終影響一國的國際競爭力。但是波特(Michael Porter)在1991年向傳統新古典經濟學關于環境保護問題的理論框架提出了挑戰,提出了波特假說(Porter hypothesis)[1]。該假說認為,真正意義上的環境保護政策不但不會增加企業成本,反而能夠引發創新,產生凈收益,進而提高企業的國際競爭優勢。1995年,波特與范德林德(Class Van der Linde)[2]對此假說進行完善,進一步解釋了環境保護經由創新而提升競爭力的機理。那么,在環境規制和技術創新之間能實現“雙贏”嗎?學者們基于不同的前提假設、研究樣本、分析方法和變量設計得出不同的結論,實證研究結論大致可分為三種情況:

第一,“波特假說”不成立,即環境規制一定程度上導致技術創新和企業(產業)績效下降。Denison(1981)[3]考察了美國1972 -1975年生產率的變化,認為環境規制政策導致美國生產率下降了16%。Gollop和 Robert(1983)[4]對美國 1973 -1979期間的二氧化硫排放限制政策效果進行了分析,發現環境規制的實施,使得電力企業轉而使用部分低硫煤作為替代能源,導致電力產業生產率增長下降0.59%。Gray(1987)[5]分析了美國1958-1980關于對制造業環境和健康安全規制對生產率增長的影響,發現兩種規制導致產業生產率每年平均降低 0.57%。Jorgenson和 Wilcoxen(1990)[6]分別比較了沒有環境規制與實施規制時對美國經濟增長的影響,結果表明,環境規制政策使得GNP下降2.59%,受影響最大的是石油化工、黑色金屬以及紙漿和造紙產業。Barbera和McConnell(1990)[7]研究發現,1960 -1980 年美國鋼鐵、化工、造紙、有色金屬等產業10% -30% 的生產率下降可歸于污染治理投資。上述實證研究結果表明,環境規制對企業(產業)績效產生負面效應,傳統觀點得到部分證實。

第二,“波特假說”成立,環境規制對技術創新或(企業)產業績效產生積極效應。Lanjouw和Mody(1996)[8]考察了美國、日本和德國20世紀七八十年代環境規制與環境技術的發明和擴散關系,研究結果顯示,污染治理支出與環境專利數量呈現正相關關系,環境專利數量隨著污染治理支出的增加而增長,但環境規制的技術創新效應有1-2年的滯后期。Jaffe和 Palmer(1997)[9]使用美國制造業1975-1991年的有關數據,考察了環境規制對R&D支出和專利申請數量的影響。結果顯示,污染治理成本與R&D支出存在顯著的正相關關系,但是污染治理成本與專利申請數量關系不顯著。Brunner Meier和 Cohen(2003)[10]運用面板數據,實證分析了美國146個制造業1983-1992年環境規制與產業技術創新之間的關系。結果表明,污染治理成本與環境專利間存在較小但統計顯著的正相關關系。Berman和Bui(2001)[11]考察了1982-1992年空氣質量規制對洛杉磯地區石油冶煉業生產率的影響,研究發現,受規制企業的全要素生產率在樣本期間有較大的升幅,但同期沒有受規制企業的生產率是趨于下降的。Domazlicky 和 Weber(2004)[12]實證分析了環境規制對美國1988-1993年化工產業生產率的影響,結果顯示,環境規制并不必然導致企業生產率的下降,在滿足一定的條件下,也可能成為企業生產率提升的誘因。

第三,環境規制對技術創新和企業(產業)績效影響具有不確定性。Conrad和Wast(1995)[13]考察了德國1975-1991年環境規制對10個重污染產業生產率的影響,研發發現,環境規制政策對產業生產率的正面效應很小,其中一部分產業生產率降低。Boyd和 McClelland(1999)[14]對美國1988-1992環境規制對紙漿和造紙業生產率的影響。結果顯示,環境規制政策的產出增加和產出損失效應并存。Lanoie、Patry和 Lajeunesse(2001)[15]實證分析了環境規制對加拿大魁北克地區17個制造業生產率的影響,結果發現,短期來看,環境規制對產業生產率有負面作用,但長期來看,影 響 為 正。Alpay、Buccola 和 Kerkvliet(2002)[16]考察了1971-1994年環境規制對美國和墨西哥食品加工業生產率和利潤率的影響,發現環境規制對墨西哥食品加工業的生產率的影響為正,對利潤率影響為負,但是環境規制對美國食加工業的生產率有負的影響,利潤率影響不顯著。

國內學者開展此項研究相對較晚,大多數文獻是關于環境規制政策與技術創新及產業績效關系的實證研究。總的來看,關于環境規制對技術創新影響研究的結論,多數文獻是支持“波特假說”的;而關于環境規制對產業績效的影響存在不確定性。許慶瑞(1995)[17]通過對江浙50余家企業環境政策進行調研,發現嚴格執法的環境政策是企業環境技術創新最重要的外部推動力。黃德春和劉志彪(2006)[18]在Robert模型中引入技術系數考察環境治理與生產效率的關系,研究發現,環境規制在提高企業成本費用的同時也一定程度上激勵了技術創新。趙紅(2008)[19]研究發現,在中長期下,環境規制對我國企業技術創新有一定的刺激效應,環境規制對滯后1或2期的專利授權數量和R&D投入強度有顯著促進作用。李強和聶銳(2009)[20]的研究結果顯示,環境規制對核心創新指標產生了顯著的正向效應。黃平和胡日東(2010)[21]對環境規制與造紙及紙制品企業的技術創新關系進行實證研究,結果顯示環境規制與技術創新之間呈現相互協調的促進關系。許冬蘭和董博(2009)[22]分析了1996-2005年期間我國受環境規制影響的技術效率變化和生產力損失。研究結果表明,環境規制提高了我國區域技術效率。白雪潔(2009)[23]考察了環境規制程度與中國火電行業效率的關系,結果表明,環境規制提高了中國火電行業的效率水平,但并非適用所有地區。王國印(2011)[24]的實證分析表明,我國東部地區支持“波特假說”,而在較落后的中部地區得不到支持。張成(2011)[25]構建了環境規制強度影響企業生產技術進步的數理模型,并檢驗了環境規制與企業技術進步之間的關系。

以往研究不論是否支持“波特假說”,但一個政策共識都是需要加大環境規制強度,以此促進技術創新。但是,環境規制強度與技術創新之間真是線性關系嗎?以往文獻使用的都是線性模型就環境規制對技術創新的影響進行估計。事實上,如果所研究的對象具有非線性特征,線性模型估計將是有偏的。如果環境規制強度與技術創新之間是非線性關系,那么這樣的政策意圖也許是南轅北轍了。考慮到中國各地區的巨大差異性,環境規制與技術創新存在非線性關系是很有可能的。另外,雖然有學者認為波特假說成立需要一定的前提假設,如:環境規制政策的嚴格執行,以市場機制為基礎且恰當設計的環境政策,以及企業對待環境規制的積極策略,但對波特假說成立的條件并未實證分析。實際上,環境規制的技術創新效應的發揮會受多種條件因素的影響制約,面臨著諸多“門檻”。所謂“門檻效應”,是指環境規制的技術創新效應中存在一個或幾個關鍵點,若該國(地區)相關的經濟初始條件位居這些關鍵點之下,那么這種效應就難以實現。比如,當地區人力資本貧乏時,環境規制對技術創新的影響可能相對有限;而當該地區跨越一定人力資本門檻后,環境規制對技術創新的效應就更為顯著。由于環境規制的技術創新效應不可避免地受特定經濟環境的影響,即地區的經濟發展水平、人力資本等因素將會導致環境規制與技術創新的關系存在一定的非線性關系。因此,本文將結合這些變量因素分析環境規制促進技術創新的“門檻效應”,首先利用面板數據從全國及地區來判斷我國環境規制和技術創新“波特假說”是否成立,進而利用非線性門檻面板模型實證研究我國環境規制和技術創新的“門檻效應”,并給出相應建議。

三、環境規制對技術創新影響的地區差異

(一)研究模型的建立

根據內生增長理論,技術創新是一種經濟現象,其表現形式是一種產出。技術創新過程的生產函數可以用式(1)來表示:

式(1)中,I表示技術創新產出;H表示技術創新的人力資本投入;M表示技術創新的資金投入;A表示影響技術創新產出的其他因素。環境規制變量是本文考察的重點,所以將環境規制這一變量納入技術創新產出函數中。另外,考慮到我國地區經濟發展差異較大,經濟資源的稟賦條件必然對區域技術創新產生影響,因此也將經濟發展水平這一因素納入模型中。因此,技術創新產出的擴展函數如(2)所示:

式(2)中,S表示各地區環境規制強度;GDP表示各地區經濟發展水平。

由于C-D函數及其擴展形式被認為是一種很實用的生產函數,在經濟理論和實證研究中具有重要意義。技術創新過程是一種特殊的生產,因此,本文假設我國技術創新產出函數與傳統的物質產品產出函數類似,是傳統物質產品生產函數在知識生產領域的擴展。因此,我國技術創新產出函數形式如式(3):

為了剔除異常項和異方差對數據平穩性的影響,本文對模型(3)取對數,得到:

其中,i代表地區,t代表年份。δ、α、β、γ、φ均為待估參數,ε表示影響技術創新產出的其它因素。

(二)數據來源與變量說明

由于我國經濟社會發展水平地區空間差異較大,地區之間在環境規制、政策執行、技術創新、經濟增長等方面存在明顯差距,因此,本文將29個省(市)分為東、中、西部三大區域,其中東部包括北京、上海、天津、黑龍江、吉林、遼寧、河北、山東、江蘇、浙江、福建、廣東、海南;中部地區包括湖北、湖南、安徽、河南、江西、山西;西部地區包括內蒙古、甘肅、云南、廣西、貴州、青海、四川、陜西、寧夏、新疆(由于西藏部分年份的數據缺失,考慮到數據的連續性,在計量過程中將其刪除;重慶于1996年從四川分出,可以將其并入四川一起統計)。樣本期為1992-2009年。數據主要來源于歷年的《中國統計年鑒》、《中國工業經濟統計年鑒》、《中國環境統計年鑒》、《中國科技統計年鑒》以及高校財經數據庫。

(1)技術創新(I)

關于技術創新產出的代理指標目前還未有統一的認識,專利是否適合于衡量創新產出,目前學術界也存在分歧。一是由于部分發明并不申請專利,因此專利難以全面反映創新成果;二是專利不同,導致創新成果的經濟價值存在差異。盡管存在上述缺陷,但由于難以找到更好的替代指標,目前研究中依然被廣泛使用專利指標。在我國,專利包括發明、實用新型和外觀設計三種形式。其中,發明專利能客觀地反映出一國(地區)的原始創新能力與科技綜合競爭力[26]。因此,本文選用發明專利授權量作為技術創新產出的代理指標。

(2)技術創新投入(M和H)

選取研究與開發機構從事科技活動人員數作為創新人員投入(H)的替代變量;選取研究與開發機構科技活動經費內部支出總額作為技術創新活動資金投入(M)的替代變量。考慮到數據的可比性,筆者以1999年為基期,用商品零售價格指數對研究與開發機構科技活動經費內部支出總額進行平減。

(3)經濟發展水平(GDP)

用人均GDP反映地區經濟發展水平指標。同樣為了保持數據的可比,以每年GDP的名義值和國家統計局公布的GDP增長速度為基礎,折算出一個以1999年為基期的GDP平減指數對人均GDP進行平減。

(4)環境規制(Sit*)

關于環境規制強度的度量,學者們采用了不同的指標。如排污稅額及比率、環境污染治理投資額、污染排放情況以及能源強度(GDP/Energy)等。以上環境規制強度的代理指標均存在一定程度的缺陷。為此,本文采用Levinson(1999)的方法設計環境規制評價指數,測算出各省份歷年的環境規制強度。該指標的優點在于既包含各省份的實際工業污染治理投資額,又能避免因為地區產業結構的差異對環境規制強度評價造成的誤差。各省份的單位工業產值污染治理成本(Sit)表示式(4):

其中,Pit表示i省份t年的工業污染治理投資完成額,Yit表示i省份t年的工業產值。由于沒有考慮各省份工業產業結構之間的差異,單位工業產值污染治理成本會低估清潔產業密集省份的環境規制強度,高估污染產業密集省份的環境規制強度,所以需要使用各省份歷年的工業產業結構,即工業產值占GDP的比例St對其進行修正。Sit*表示為式(5):

Sit*越大,表明環境規制的強度越大。

(三)實證檢驗及分析

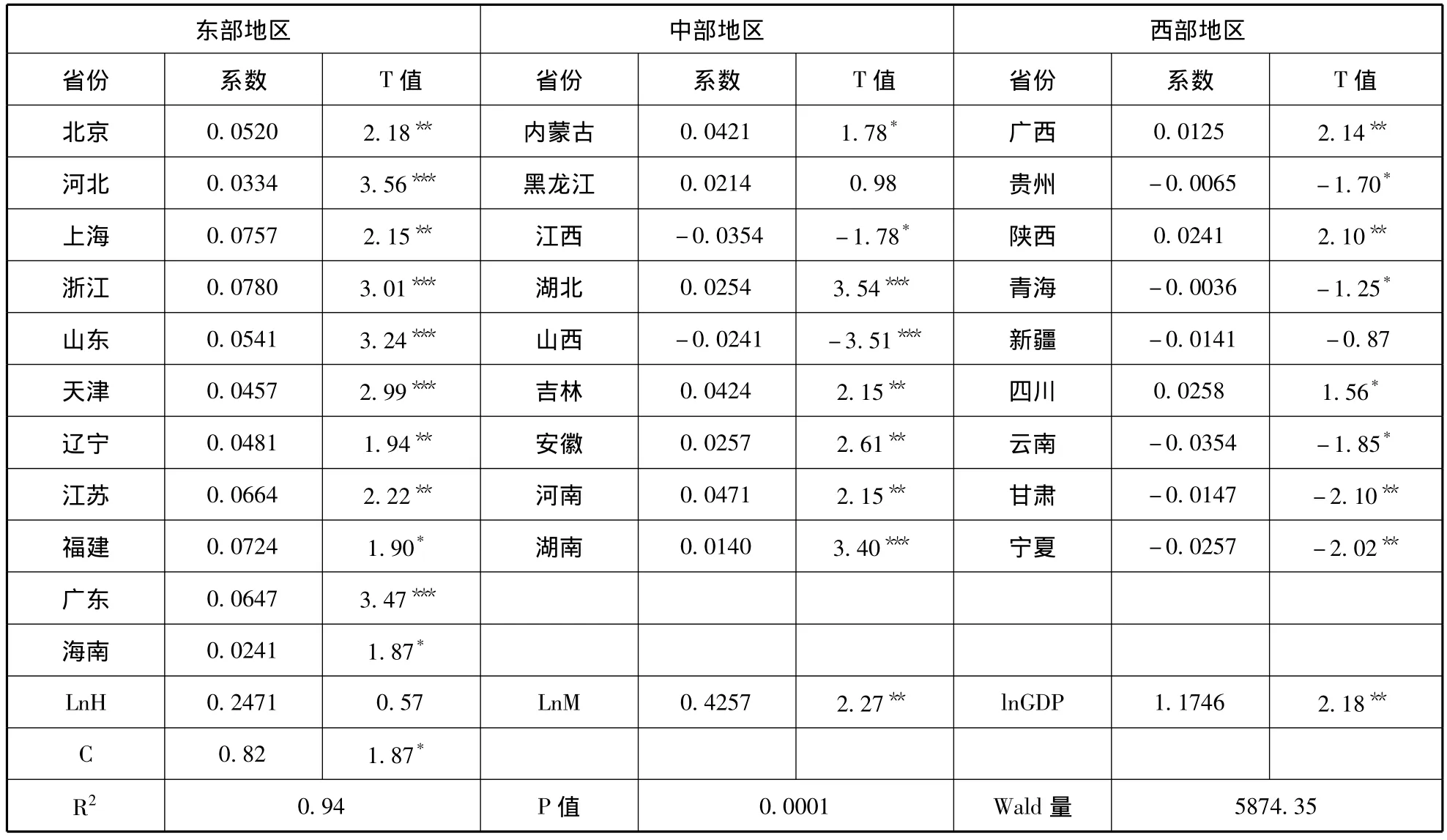

由于面板數據具有截面數據和時間序列的優點,同時可以解決不可觀測的個體差異造成的遺漏變量偏差問題,所以,本文以東、中、西部地區的29個省(市)為研究對象,采用面板變系數模型,考察環境規制對技術創新的作用程度是否存在地區空間差異。考慮到面板數據中截面相關和異方差可能對模型估計的影響。本文采用Stata10.0計量軟件,利用截面相關穩健的標準差和異方差方法對面板變系數模型進行估計,結果如表1所示。從回歸結果來看,R2為0.94,總體模型擬合度較高,科技活動經費對技術創新有顯著的促進作用,科技活動經費每增加1%,專利授權總量將增加0.42%;但是科技人員數對專利授權數量影響不明顯,表明我國技術創新產出在很大程度上靠的是科研經費的大量投入,科研人員的科研效率普遍不高的現象值得關注。同時,各地的經濟發展水平與技術創新活動密切相關,人均GDP每增加1%,發明專利授權量就會分別增加1.17%。可以看出,我國各地的經濟發展水平仍然是技術創新活動最主要的影響因素。

分別按東、中、西部三大地區分組進行檢驗。結果表明,環境規制對技術創新的影響存在顯著的地區差距。東部地區環境規制的系數顯著為正,尤其是上海、浙江、福建等沿海省份,表明環境規制對較發達地區的技術創新具有正的影響作用,一定程度上支持了“波特假說”的成立。相比之下,在較落后的中西部地區,環境規制對技術創新具有擠出效應,而有些影響還帶有不確定性。其中,中部地區的山西、江西等省份環境規制對技術創新產生負面效應;西部地區環境規制對技術創新的促進作用最不明顯,大部分省份環境規制對技術創新甚至起到負面作用。以上情況表明,中西部地區的情況不支持“波特假說”成立。

由此可見,環境規制對技術創新的作用具有明顯的地區差異。改革開放以來,相對于中西部地區而言,東部地區市場化水平較高,激烈的市場競爭激勵東部的企業不斷創新。此外,東部地區憑借良好的區位優勢及人才發展環境,吸引著優秀人才源源不斷地流入,從而提高了東部的人力資本水平,為技術創新提供了人力資本保障。中西部地區雖然在西部大開發、東北振興與中部崛起、建設兩型社會的國家區域政策傾斜下,環境規制對技術創新的促進作用有了一定的成效,但仍然受制于軟硬件條件的制約,基礎設施、人力資本、資本投入、技術水平等要素都比較匱乏,導致對國內外先進技術的吸收能力不足,創新能力薄弱,同時環境規制的技術創新效應也很難實現。

表1 環境規制變系數模型結果

四、環境規制影響技術創新的“門檻效應”

面板數據結果顯示,環境規制對技術創新的作用具有明顯的地區差異。究其原因,一方面與環境規制強度的地區差異有關,另一方面還和其它因素,特別是經濟發展水平密切相關。為此,本文建立門檻面板數據模型來測度環境規制程度及其經濟發展水平因素的門檻值。

(一)門檻面板模型

以往文獻不考慮環境規制的技術創新效應存在“門檻效應”。關于“門檻效應”的檢驗,常用兩種方法:一是分組檢驗(Girma,Greenaway和Wakelin,2001[27];Chen,2003[28])。先驗地選擇割點將樣本分為若干組。但是該方法對樣本進行分組難以提供客觀的標準,同時也無法對回歸結果的差異性進行顯著性檢驗。另一方法是交叉項模型(Kinoshi- ta,2001[29])。建立包含交叉項的線性模型,考察變量之間的相互作用。雖然該方法能估計出具體門檻值,但難以確定合適的交叉項形式,同樣也無法對“門檻效應”進行顯著性驗證。為此,本文采用Hansen(1999)[30]提出的面板門檻回歸模型。它的優點在于一方面能估計出門檻值,同時也能對內生的“門檻效應”進行顯著性檢驗。其思想是將某門檻值作為一個未知變量納入回歸模型中,構建分段函數,并對該“門檻效應”及相應門檻值進行實證估計和檢驗。

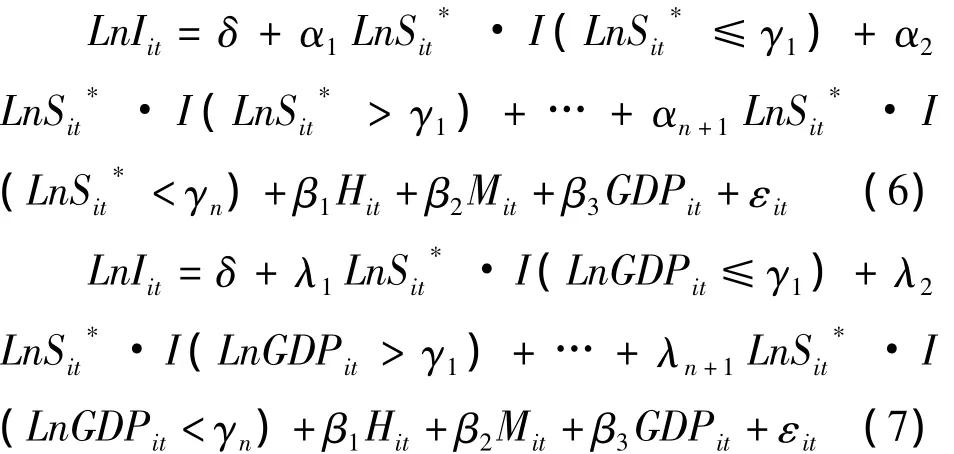

除了環境規制強度(Sit*)的門檻值,本文還選取了經濟發展水平(GDP)作為門檻測定的對象。考慮到門檻變量可能會存在多個門檻值,因此分別建立如下以Sit*和GDP作為門檻變量的門檻面板數據模型,如式(6)和式(7):

其中,λ1,λ2,…,λn為待估算的門檻值,I(g)為指標函數。

(二)模型估計及檢驗方法

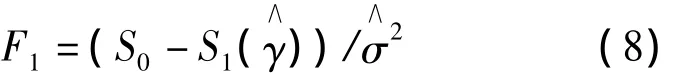

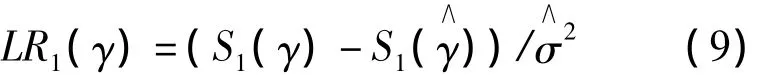

進行門檻效應檢驗需要解決兩方面的問題:一是估計門檻值及其系數;二是對門檻效應進行顯著性檢驗。門檻值的估計可以通過格柵搜索法(Grid Search)得到,但是工作量大,需要運行大量的回歸。Bai和 Hansen[31]指出,以雙門檻為例,門檻值可以通過如下步驟計算:第一,先通過單門檻模型獲取臨時門檻值(λ*),實際上,門檻值λ*可以在門檻變量λ取值范圍取任意值。如果任意選定一個初始值賦值λ0,然后可以采用OLS法估計,則可以求出對應的殘差平方和S1(λ)。當λ依次從小到大取值,就可以得到不同的S1(λ),門檻值λ*就是使得殘差平方和S1(λ))最小,即λ*=argminS1(λ)。在實際運行中,通常采用格柵搜索法,加快計算速度。門檻值一旦確定,就可以采用OLS法估計出斜率η(λ*),第二,將得到的臨時臨界值λ*代回,同樣采用格柵搜索法搜索門檻λ2的值,使得殘差平方和 S2(λ2)達到最小,即:λ2=argminS2(λ*,λ2),此時的 λ2是漸進有效的。第三,將得到的λ2重新代回,得到最終的門檻值λ1,即λ1=argminS3(λ,λ2)。在得到參數的估計值之后,我們還要進行模型的檢驗。一個方面要檢驗門檻值的統計顯著性。其原假設為:H0:β1=β2,同時構造LM統計量:

其中,S0為在原假設下得到的殘差平方和。Hansen(1996)建議采用bootstrap方法(即自舉法)來獲得其漸近分布,進而構造出p值。另一個方面要進一步確定門檻值的置信區間,檢驗其真實性。其原假設為:H0:γ=γ0,檢驗似然比統計量為:

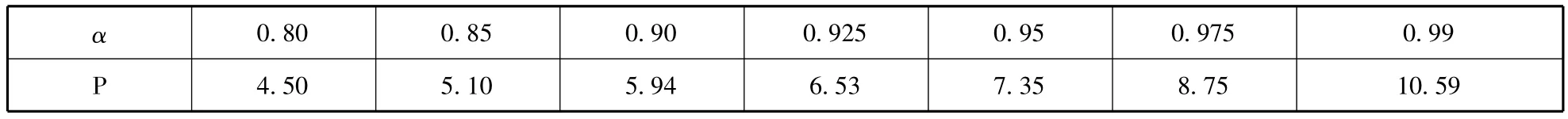

LR1(γ)同樣是“非標準”分布。Hansen提供了在顯著性水平為a時,當統計量LR1(γ)≤c(a),不能拒絕原假設的拒絕域的計算方法。同時,Hansen還給出常用的臨界值,見表2。

(三)環境規制對技術創新影響效應結果

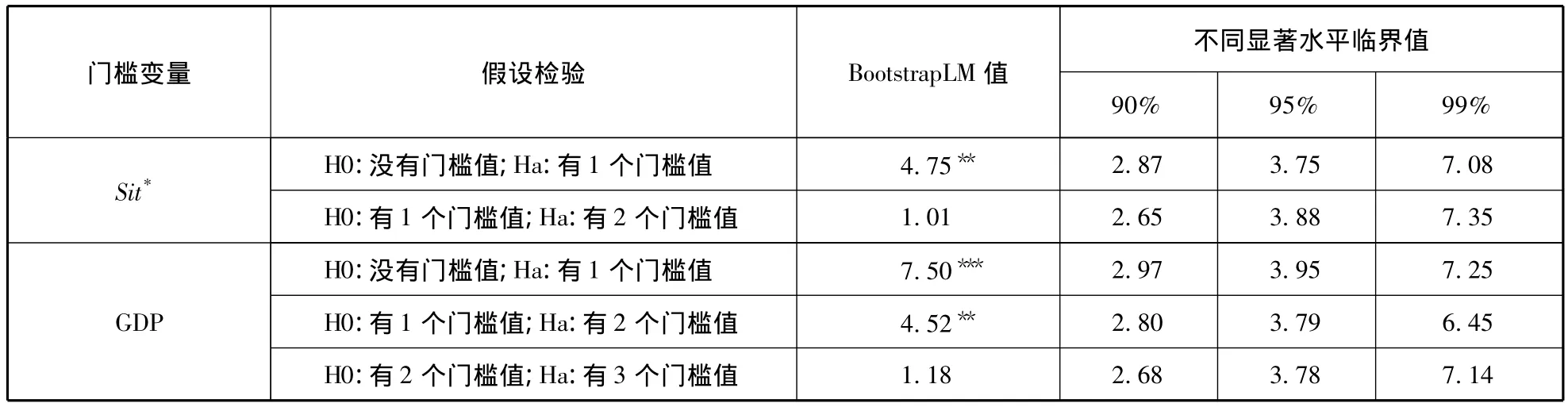

根據前面介紹的模型估計及檢驗方法,本文利用Stata 10.0統計軟件穩健的估計方法進行實證分析。對于門檻模型,首先應先確定門檻的個數。我們分別按照不存在門檻值(原假設)或存在一個門檻值(備選假設),只存在一個門檻值(原假設)或存在兩個門檻值(備選假設)和只存在兩個門檻值(原假設)或存在三個門檻值(備選假設)三種條件下進行檢驗,采用Hansen(1996,1999)建議使用的bootstrap方法估計出p值,檢驗結果如表3所示。

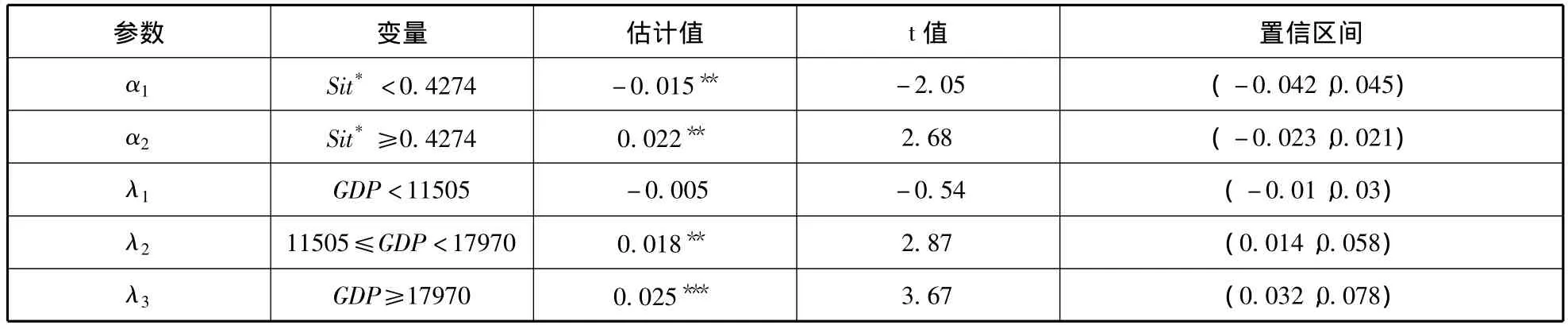

表3中LM統計量的顯著性水平表明,門檻變量Sit*存在單一門檻值,GDP則存在2個門檻值。門檻效應檢驗過后,其次利用上述提到的三步法確定門檻值。三步法各自得到的結果及參數估計如表4所示。

表2 判定門檻效應顯著性的臨界值(Hansen,2001)

表3 門檻效應估計與檢驗結果

表4 門檻值及參數估計

對于環境規制而言,是不是環境規制強度越大越能促進技術創新行為呢?或者是否存在“拐點”,既然提到“拐點”,就自然引出一個問題,環境規制強度和技術創新的關系是否線性關系。目前多數文獻認為兩者是線性的,環境規制要么促進技術創新或抑制,由此給出相應的政策建議。但是,從表4結果不難看出,當Sit*低于門檻0.4274時,系數估計值顯著為負(-0.015),環境規制會抑制技術創新;當Sit*跨越門檻值時,系數估計值顯著為正(0.022),環境規制促進技術創新。也就意味著,環境規制對技術創新的影響并非單調遞增(遞減)的,而是存在一個“拐點”或“門檻”。即在時間維度上,特定的環境規制強度和技術創新之間符合“U”型曲線關系。

為什么環境規制強度和技術創新之間符合“U”型曲線關系呢。為了滿足政府環境規制的要求,企業通常會采取以下兩種方式使自身的污染排放水平控制在環境規制以內。一是企業通過治污開支實現末端治理,即企業的“治污技術進步效應”;二是通過加大技術創新,提高產出水平和利潤,最終用更多的治污支出來治理污染水平,即企業的“創新補償效應”。當政府對環境規制的力度較弱時,為了獲取高額利潤,企業通常會抽離部分利潤或技術創新支出經費去治理污染,短期來看,如果為治理污染而減少生產技術創新投入,則會降低當期企業的研發力度。從長期來看,如果企業發現這種被動的末端治理污染效果不理想時,為了增強單位治污支出的治理效果,自然會嘗試加大治污技術創新,這樣只能通過降低生產技術創新投入來滿足治污技術創新的資金需求,從而降低了企業長期的研發力度。如果環境規制強度逐步加大達到“門檻”值后,部分高耗能企業由于嚴格的環境規制逐步退出市場,市場集中度進一步提高,留下來的企業更加重視技術創新提高其核心競爭力。面對邊際績效遞減的末端治污以及政府較高的環境規制強度,企業將逐步加大技術研發強度,以期提高企業產量和利潤,再從利潤中拿出更多的資金用于治理污染。

正是在嚴格的環境規制強度下,迅速提升了企業的技術創新能力。因此,在不同的環境規制強度約束下,企業在末端治污技術創新投入和生產技術創新投入上的均衡比較結果,導致了環境規制強度和技術創新在時間維度上呈現的“U”型軌跡關系。但是,提高環境規制強度并不是唯一手段,產業或企業對環境規制強度的承受能力是有限的。當環境規制強度操作空間受限時,環境政策的效果就取決于環境規制的手段和形式。如果環境規制手段單一或不合理,即使提高環境規制強度也可能達不到預期的效果,在推遲“U”型曲線拐點出現的同時還會降低“U”型曲線上升趨勢的顯著性。

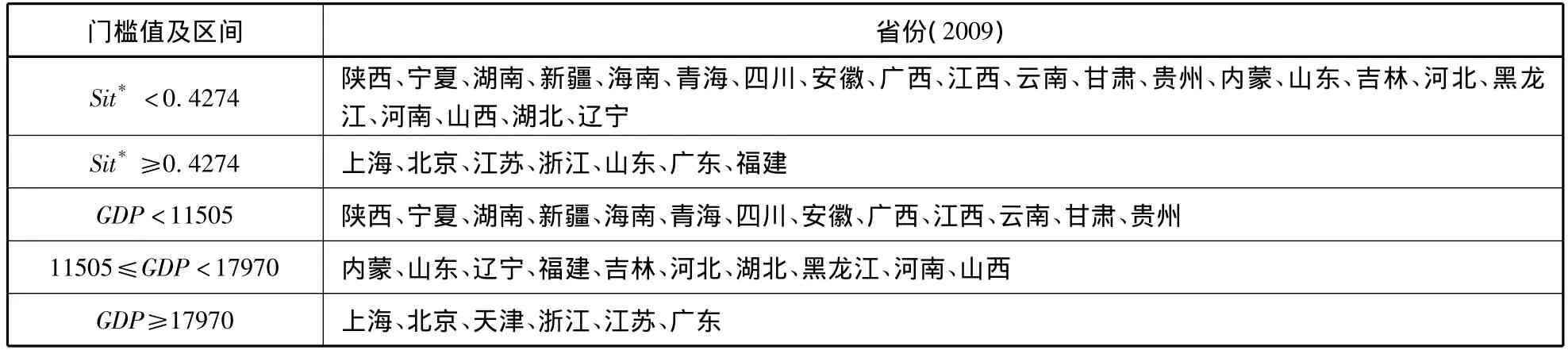

表5 門檻值及數據分布

根據各地區環境規制強度與門檻值大小關系,本文將各省市劃分為低區制(即Sit*低于門檻值)和高區制(即Sit*高于門檻值)兩組。從表5可以發現,我國大部分省份都處于低區制,由此,這些省份的環境規制的技術創新效應相對較低,甚至部分省份處于環境規制的技術創新效應的遞減階段。在2009年,全國僅有7個省份位于高區制,分別為上海、北京、江蘇、浙江、山東、廣東、福建,這些省份中,環境規制對技術創新的積極影響較大,處于環境規制的技術創新效應的遞增階段。

既然環境規制強度與技術創新的關系存在“門檻效應”,是否意味著只要加大環境規制強度就一定能促進技術創新呢?實際上,環境規制的技術創新效應還受到諸多因素的影響,面臨其它方面的“門檻”。一個重要的“門檻”是地區經濟發展水平(從表5中處于遞增階段的都是東部沿海經濟發達地區也可以看出)。接下來,我們重點關注的是在不同經濟發展水平下,環境規制對技術創新影響的差異性。與環境規制強度門檻有所不同的是,經濟發展水平的影響不僅僅表現出單一門檻特征,而是呈現出相對復雜的雙重門檻特征(見表4)。具體而言,當一個地區的人均GDP低于第一門檻值(11505元)時,環境規制的邊際影響系數為 -0.005;當一個地區的人均 GDP介于11505-17979元之間,環境規制的邊際影響系數開始上升,為0.018;而當一個地區的人均GDP跨越17979這一門檻時,環境規制的邊際影響系數最大,為 0.025。

同樣按照經濟發展水平與其門檻值的大小關系,將我國各省份劃分三組。從表5可以看出,有10個省份經濟發展水平介于第一個門檻和第二門檻之間,共有13個省份經濟發展水平低于第一個門檻值2,僅有6個省份經濟發展水平跨越第二個門檻值。與直觀判斷一致,跨越第二個門檻的省份均位于東部沿海地區。顯然,東部發達地區較高的經濟發展水平為環境規制的技術創新效應的發揮創造了良好的外部條件。

(四)理論解釋與啟示

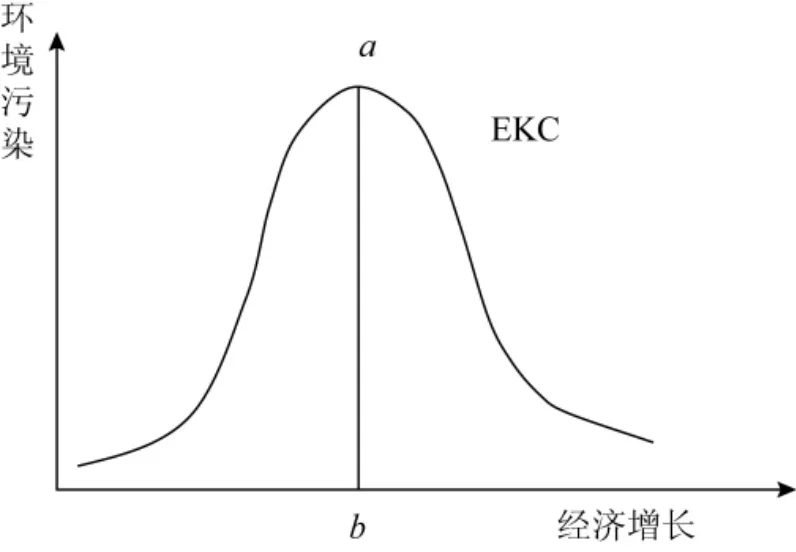

以上實證表明,“波特假說”支持存在地區差異。一般來說,我國東部等發達省份支持了“波特假說”的成立,而中西部欠發達省份不支持“波特假說”。這一結論引發我們的思考:“波特假說”與“環境庫茲涅茨曲線假說”之間是否存在著某種內在的聯系,是否可以借用“波特假說”來分析環境庫茲涅茨曲線U型走勢的原因,同時用“環境庫茲涅茨曲線假說”對“波特假說”在不同地區獲得支持的差異性做出合理的解釋。1991年Grossman和Krueger提出了刻畫經濟增長與環境質量的環境庫茲涅茨曲線(Environmental Kuznets Curve,EKC)(圖1)。在一國(地區)經濟處于起飛階段,環境污染隨著經濟的增長日趨嚴重,并達到峰值(a點);隨后,環境污染隨著經濟的進一步發展而得到改善。

理論解釋:當一國(地區)經濟處于起飛階段,發展經濟、提高收入是各級政府面對的首要任務,且較低的收入水平決定了此時人們對高質量的環境需求相對較小,即使面對嚴厲的環境規制標準,也難以激勵企業實施清潔生產,這也就解釋了環境庫茲涅茨左側曲線所描述的環境污染遞增的走勢。當一國(地區)經濟發展到一定階段后,前一階段粗放型的經濟發展模式使得環境污染也達到空前嚴重的峰值(a點),生態惡化破壞了經濟環境的協調,且較高的收入水平提出了對高質量環境的需求。對企業實施嚴格的環境規制政策已經勢在必行,嚴格而合理的環境規制“迫使”企業加大對技術創新的投入,加快末端治理模式向清潔生產模式轉變。一方面能滿足嚴格的環境規制要求,另一方面又能通過“創新補償”效應提高企業的核心競爭力。這也就解釋了環境庫茲涅茨右側曲線所描述的環境污染遞減的走勢。

圖1 環境庫茲涅茨曲線

環境規制對技術創新的影響具有空間異質性,有的地區促進作用明顯,有的地區暫時不甚明顯,甚至是負面影響。因此,政府應針對不同的區域稟賦特征,在環境規制政策中體現出差異化特征,只有提高環境規制政策的科學性和合理性,才能改善技術創新的非對稱性,實現經濟績效提升與生態環境改善的“雙贏”局面。

五、結論

本文利用我國省際面板數據,構建門檻回歸模型,實證研究我國環境規制與技術創新的“門檻效應”,得出以下結論和啟示。環境規制對技術創新的作用具有明顯的地區差異。我國較發達的東部地區基本上支持“波特假說”,而較為落后的中西部地區不支持“波特假說”。由于環境規制的技術創新效應需要跨越一定的“門檻”,從而產生了“波特假說”支持的區域差異。環境規制強度與經濟發展水平是重要的門檻變量,當環境規制強度與經濟發展水平處在不同水平時,環境規制的技術創新效應呈現出較大的不同。環境規制強度和技術創新之間呈現“U”型關系,只有環境規制強度跨越特定門檻值時,“波特假說”才能實現。而經濟發展水平則存在雙重門檻,GDP跨越的門檻值越高,環境規制對技術創新的促進作用越顯著。

本文政策涵義明顯:我們必須清晰地認識到,提高環境規制強度不能自動促進技術創新,政府應根據不同地區的實際情況,環境規制體現差異化的特征,不能走入盲目提高環境規制強度的誤區。從實證結果來看,經濟發展水平仍然是影響各地技術創新的主要因素,從門檻效應檢驗來看,一個國家或地區只有達到一定的經濟規模,嚴厲的環境規制才是有效的,這也是“波特假說”成立的必要條件。需要注意的是,達到經濟規模門檻并非通過粗放型增長實現的,應通過技術創新走新型工業化發展道路,注意經濟發展的質量。而這又需要改革原有的環境政策,創新環境規制體系。為了持續促進技術創新,要避免原有環境政策單一、固定的靜態標準,應根據區域發展情況滾動修訂,及時調整至合理水平。同時環境規制應適度地超前于經濟增長,不應以經濟落后為借口,忽視環境規制政策的積極作用。中西部地區在承接產業轉移的過程中,尤其要注意環境保護,強化產業轉移的甄別機制,防止污染型產業或企業的過度轉移。對于中西部等欠發達地區而言,盡管實證結果表明,環境規制對技術創新的促進作用不甚明顯,但并不能否認這種積極作用的存在。實際上,環境規制對技術創新的促進作用始終是存在的,并隨著這些地區社會環保意識和經濟規模的增強,環境規制對技術創新的刺激作用及其效果終會得到顯現。所以,這些地區在抓經濟發展的同時,也應逐步提高環境規制標準和強度,決不能等到經濟發展后再重視環境規制政策的實施。

[1]Porter M E.America'8 Green Strategy[J].Scientific American,1991,(4):168.

[2]Porter M E,Linde C.Toward a New Conception of the Environment- Competitiveness Relationship[J].Journal of Economic Perspectives,1995,9(4):97 -118.

[3]Denison E F.Accounting for Slower Economic Growth:The United States in the 1970s[J].Southern Economic Journal,1981,47(4):1191 -1193.

[4]Gollop F M,Robert M J.Environmental Regulations and Productivity Growth:The Case of Fossil fueled Electric Power generation[J].Journal of Political Economy,1983,91(4):654-665.

[5]Gray W B.The Cost of Regulation:OSHA,EPA and the Productivity Slowdown[J].American Economic Review,1987,77(5):998-1006.

[6]Jorgenson D J,Wilcoxen P J.Environmental Regulation and U.S Economic Growth[J].The RAND Journal of Economics,1990,21(2):313 -340.

[7]Barbera A J,McConnel V D.The Impact of Environmental Regulations on Industry Productivity:Direct and Indirect effects[J].Journal of Environmental Economics and Management,1990,18(1):50 -65.

[8]Lanjouw,Mody A.Innovation and the International Diffu-sion of Environmentally Responsive Technology[J].Research Policy,1996,25(4):549 -571.

[9]Jaffe A B,Palmer J K.Environmental Regulation and Innovation:A Panel Data Study[J].Review of Economics and Statistics,1997,79(4):610 -619.

[10]Brunner Meier S B,Cohen M A.Determinants of Environmental Innovation in US Manufacturing Industries[J].Journal of Environmental Economics and Management,2003,45(2):278-293.

[11]Berman E,Bui L T.Environmental Regulation and Productivity:Evidence from Oil Refineries[J].The Review of Economics and Statistic,2001,88(3):498 -510.

[12]D0mazlicky B R,Weber W L.Does Environmental Protection Lead to Slower Productivity Growth in the Chemical Industry[J].Environmental and Resource Economics,2004,(28):301-324.

[13]Conrad K,Wastl D.The Impact of Environmental Regulation on Productivity in German Industries[J].Empirical Economics,1995,20(4):615 -633.

[14]Boyd G A,Mc Cell and J D.The Impact of Environmental Constraints on Productivity Improvement in Integrated Paper Plants[J].Journal of Environmental Economics and Management,1999,38(2):121 -142.

[15]Lanoie P,Patry M.Environmental Regulation and Productivity:New Findings on the Porter Hypothesis[R].Working Paper,2001.

[16]Alpay E,Buccola S,Kerkdie J.Productivity Growth and Environmental Regulation in Mexican and U.S.Food Manufacturing[J].American Journal of Agricultural Economics,2002,84(4):887-901.

[17]許慶瑞,呂 燕,王偉強.中國企業環境技術創新研究[J].中國軟科學,1995,(5):16 -20.

[18]黃德春,劉志彪.環境規制與企業自主創新——基于波特假設的企業競爭優勢構建[J].中國工業經濟,2006,(3):100-106.

[19]趙 紅.環境規制對中國企業技術創新影響的實證分析[J].管理現代化,2008,(3):4 -6.

[20]李 強,聶 銳.環境規制與區域技術創新——基于中國省際面板數據的實證分析[J].中南財經政法大學學報,2009,(4):18 -23.

[21]黃 平,胡日東.環境規制與企業技術創新相互促進的機理與實證研究[J].財經理論與實踐,2010,(1):99-103.

[22]許冬蘭,董 博.環境規制對技術效率和生產力損失的影響分析[J].中國人口、資源與環境,2009,(6):91-96.

[23]白雪潔,宋 瑩.環境規制、技術創新與中國火電行業的效率提升[J].中國工業經濟,2009,(8):68 -77.

[24]王國印,王 動.波特假說、環境規制與企業技術創新——對中東部地區的比較分析[J].中國軟科學,2011,(1):100-112.

[25]張 成,陸 旸,郭 路等.環境規制強度和生產技術進步[J].經濟研究,2011,(2):113-123.

[26]劉鳳朝,潘雄鋒.中國技術市場發展與經濟增長關系的實證研究[J].科學學研究,2006,(1):62-66.

[27]Girma S,Greenaway,Wakelin K.Who Benefits From Foreign Direct Investment in the UK?[J].Scottish Journal of Political Economy,2001,(2):119-133.

[28]Chen T.FDI,Technology Spillovers and Technology Gap[J].Financial Research,2003,(8):59 -69.

[29]Kinoshita Y.R&D and Technology Spillovers Via FDI:Innovation and Absorptive Capacity[R].Discussion Paper ,London:CEPR,2001.

[30]Hansen B.Threshold Effects in Non-Dynamic Panels:Estimation,Testing,and Inference[J].Journal of Econometrics,1999,(2):345 -368.

[31]Bai J.Estimation of A Change Point in Multiple Regression Models [J].Review of Economics and Statistics,1997,(9):551-563.