長強穴埋線為主治療盆底肌失馳緩所致便秘108例臨床觀察

鄒春萍 陳興華

(江西省南昌市中西醫結合醫院 南昌330003)

盆底肌失馳緩綜合征是功能性出口梗阻型便秘的一種,主要與盆底神經支配先天異常有關,這種異常使盆底反射性松馳機制不穩定,早期可無癥狀,久之使肛管功能長度逐漸延長,盆底肌逐漸肥大,排便時肛管不能正常松馳,甚至出現反常收縮,肛管壓力上升,阻力增大,導致糞至肛門口難以排出或排便不盡[1]。我們自2006年起對180例盆底肌失馳緩便秘患者分治療組和對照組進行療效比較,顯示長強穴埋線有較好的療效。現報告如下:

1 臨床資料

1.1 一般資料 本組病例均符合中華醫學會外科學分會肛腸外科學組制定的《便秘診治暫行標準》,經電子結腸鏡檢查排除大腸腫瘤,肛腸壓力測試、盆底肌電圖檢查確診,所有病例采用門診觀察。治療組108例,男51例,女57例,年齡 32~65歲,患病時間1~15年。對照組72例,男24例,女48例,年齡28~59歲,患病時間1~10年。

1.2 治療方法 治療組:取膝胸臥位,肛周常規消毒及局麻,剪1 cm長“1”號可吸收線,置于12號針頭的針芯內,左手食指在肛內引導,右手持針器,用針頭刺入長強穴深約2 cm,取回形針頂住針芯內線,然后退出針頭和回形針,使可吸收線埋置于長強穴內,然后每日1次以艾條溫灸長強穴5 min,加針刺天樞和上巨虛穴位,療程2周。對照組:口服麻仁丸每次6 g,每日2次,療程2周。

1.3 療效性觀測指標 (1)主癥:排便間隔時間、便質、便量、每次排便時間、排便費力情況、排便不盡感、肛門或骶后墜脹感。(2)肛直腸壓力測定。(3)直腸指診。(4)盆底肌電圖。

1.4 療效標準 臨床痊愈:排便間隔時間正常,1~2 d 1次,便質軟硬適度,每次排便時間不超過15 min,不需費力,無排便不盡,無肛門或骶后墜脹,直腸指診模擬用力排便時括約肌可正常松馳,肛直腸壓力測定和盆底肌電圖正常。顯效:便秘有明顯改善,排便間隔時間1~2 d,便質接近正常,無肛門或骶后墜脹,偶有排便費力、排便不盡感,不需借助手摳,其它療效性觀測指標正常。有效:排便間隔時間比治療前縮短1~2 d或便質干結改善,排便稍費力,排便時間較長,不需借助手摳,偶有排便不盡,有時有肛門墜脹;肛直腸指診模擬用力排便時肛管括約肌反常收縮消失,但不能徹底松馳;肛腸壓力測試靜息壓正常,模擬用力排便時等于靜息狀態;盆底肌電圖靜息狀態電位正常,模擬用力排便時電位高于靜息狀態,但無反常電位變化。無效:便秘及其它癥狀無改善,療效性觀測指標同治療前。

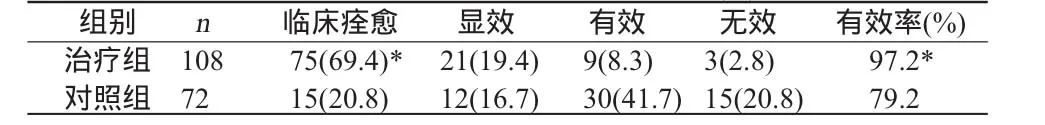

1.5 結果 見表1。

表1 兩組治療2周后療效比較 例(%)

2 討論

現代醫學將功能性便秘分為慢傳輸型便秘、出口梗阻型便秘、混合型便秘三種[2],盆底肌失馳緩為出口梗阻型便秘的一種,近年來已被廣大同行重視。西醫內科治療便秘的手段有限,目前主要以瀉劑治療為主,但長期濫用瀉劑副作用大。近年來肛腸外科對該病采取針對性的術式進行手術治療雖然取得了一些效果,但手術具有一定的創傷性和風險。長強穴埋線加艾條溫灸,配合針刺天樞、上巨虛穴治療盆底肌失馳緩便秘,選穴是根據排便動力學的特點與排便反射有關的感受器而定。長強穴屬督脈之別絡,位于尾骨端與肛門連線的中點處,近肛門,從解剖層次看,其深部靠近恥骨直腸肌、肛管括約肌。有研究表明,恥骨直腸肌的前2/3段和肛門外括約肌的兩側段內有較多的功能性牽張感受器,刺激該區可產生便意[3]。中醫認為長強穴具有通暢督脈陽氣、消散肛門郁滯的作用[4],該穴位埋線加艾條溫灸可延長針刺效應,增強針感,通過刺激傳導、反射性起到通陽行滯、解除盆底肌痙攣、排便時肛管壓力下降、肛管正常松馳等作用,從而達到順利排便的目的。而針刺天樞、上巨虛穴可促進腸蠕動、通調大腸腑氣[5],利于排便。綜上所述,長強穴埋線為主治療盆底肌失馳緩所致便秘具有安全、簡便、療效好的特點,值得臨床推廣。

[1]邵文武,丁義江,余蘇萍.盆底肌失馳緩所致便秘患者肛直腸動力和感覺功能的觀察[J].中國肛腸病雜志,2003,23(1):3-8

[2]黃乃健.中國肛腸病學[M].濟南:山東科學技術出版社,1996.560

[3]李龍,李正,霍宏慎,等.胎兒和新生兒恥骨直腸肌及肛周組織中感覺神經末梢的形態學研究[J].中華醫學雜志,1990,76(70):35-37

[4]呂景山.單穴治病選萃[M].北京:人民衛生出版社,1993.117

[5]葛寶和,梅笑玲.針刺天樞穴對慢性結腸炎患者腸電圖的影響[J].實用中西醫結合雜志,1998,11(8):677