地質雷達技術在防滲墻檢測中的應用

□王海朋(河南水利基本建設工程質量檢測中心站)

1.前言

長期以來我國隱蔽工程質量檢測與評價方法仍沿用著傳統開挖檢查和鉆孔取樣試驗等的常規技術。鑒于地質雷達探測技術具有高精度、高分辨能力、探測成果彩色直觀和現場檢測快速便捷等優點,備受廣大工程技術人員的青睞。現已成功地應用于巖土工程勘察、城市地下管網普查、文物及考古探測等眾多領域,取得了顯著的探測效果和社會經濟效益,并在工程實踐中不斷完善和提高。本例采用以俄羅斯OKO-2 型地質雷達探測技術為主,以傳統檢測方法為輔進行塑性混凝土防滲墻均勻、連續性的評定。

2.工程概況

小南海水庫位于河南省安陽市西南35km 的海河流域衛河支流安陽河上,大壩塑性混凝土防滲墻布置在樁號0+040-0+350之間,防滲墻墻體材料采用塑性混凝土,墻體厚度取0.8m。

3.傳統檢測法

3.1 取芯檢查

本工程塑性混凝土防滲墻根據施工單位意見并結合現場實際情況,選取3 處相對薄弱部位通過鉆芯取樣度量觀察。檢測設備采用150 型回轉鉆機金剛石單管單動鉆具清水鉆進,從取出的芯樣來觀察防滲墻結構均勻密實度。通過鉆芯法取樣檢測結果見表1,同時輔以芯樣效果圖1、2、3。

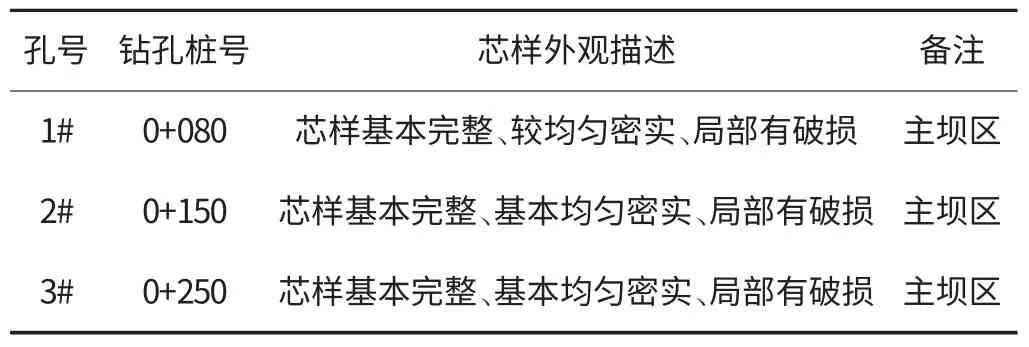

表1 鉆芯取樣檢測防滲墻墻體完整性結果表

圖1 (0+080)芯樣效果圖

圖2 (0+150)芯樣效果圖

圖3 (0+250)芯樣效果圖

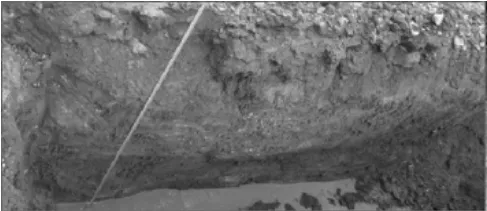

3.2 開挖檢查

施工結束后,經監理見證,在樁號0+080、0+250 位置沿防滲墻軸線方向開挖長4m,深2m 的槽段檢查其墻體外觀質量、墻厚及垂直度,效果圖見圖4、5。

圖4 (0+080)檢查圖

圖5 (0+250)檢查圖

4.地質雷達物探法

4.1 地質雷達技術的工作原理

地質雷達技術是以高頻電磁波以寬帶脈沖形式,通過發射天線定向對地下或工程實體內發射信號,經存在電性差異的地下分界層或目標體反射回地面,由接收天線接收。高頻電磁波在介質中傳播時,其路徑電磁場強度與波形將隨著通過不同介質的電性特征及幾何形態而變化。電磁波在介質中傳播時,遇到地下介質不均勻、介電常數有差異時便會發生反射,其發射系數由介電常數決定。通過對時域波形的采集、處理和分析,可確定地下界面或目標體的空間位置及結構,是一種對地下物體不可見部分進行定位的電磁檢測技術。

4.2 地質雷達探測技術在防滲墻檢測中的應用

本次采用俄羅斯OKO-2 型地質雷達對樁號0+040-0+350位置塑性混凝土防滲墻進行均勻連續性檢測,雷達天線中心頻率為250MHz、50MHz。根據電磁波在不同介質中的傳播速度,通過現場標定參數后設置介電常數及傳播速度。本次檢測采用人工拖曳的方式進行,探測速度為每秒1~2m,為增加深層目標物信號強度,設置疊加數為8,掃描速率為400 掃/秒,采樣點數為512;通過不同方向,不同頻率天線的檢測,經分析后數據信號吻合。探地雷達數據處理包括預處理(標記和樁號、添加標題、標識等)和處理分析,其目的在于抑制規則信號和隨機干擾,以盡可能高的分辨率在探地雷達圖像剖面上顯示反射波,突出有用的異常信息(包括電磁波速度、振幅和波形等)來幫助解釋。探地雷達所接收的是來自地下不同電性界面的反射波,其正確分析取決于檢測參數選擇合理、數據處理得當、模擬實驗類比和讀圖經驗等因素。在雷達檢測分析中同時輔以部分開挖進行排除驗證,從而得到較為精確的評定。

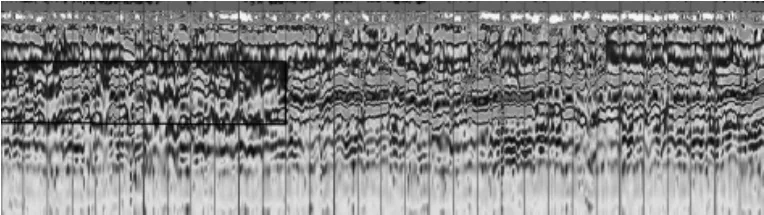

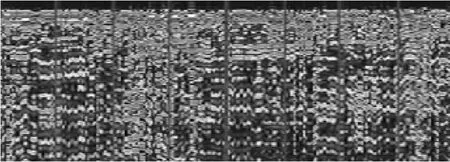

介質密實度的主要判定特征應符合下列要求:密實:信號幅度較弱,甚至沒有界面反射信號;不密實:界面的強反射信號同相軸呈繞射弧形,且不連續,較分散;空洞或夾泥:界面反射信號強,三振相明顯,在其下部仍有強反射界面信號,兩組信號時程差較大。雷達圖如圖6、7 所示:

圖6 (0+100-0+180)雷達信號圖

圖7 (0+040-0+100)雷達信號圖

4.3 雷達信號檢測結論

經地質雷達檢測信號分析,樁號0+040-0+100 槽段塑性混凝土防滲墻墻體雷達信號幅度較弱,無明顯異常,表明墻體較為均勻密實。樁號0+100-0+180 位置防滲墻墻體信號部分位置有不連續及分散顯示,表明墻體有部分不密實現象。

5.結語

通過兩種檢測方法的對比,檢測結論基本一致。結合近幾年地質雷達檢測防滲墻技術的實踐資料來看,地質雷達技術是一種高速、安全的無損檢測技術,但是地質雷達技術作為一種對隱蔽工程的探測手段,除了具有科學性的一方面外,同時也存在局限性、多解性、片面性。從原理上講,目前的地質雷達利用的是近場球面電磁波,其天線的探測范圍是一個形似開口向下的圓錐體,接收信號是地下一定范圍內物體的綜合反映,由于防滲墻厚度較薄,旁側的影響就會容易將目標體信號掩蓋掉。當接收信號攜帶有目標體小缺陷的信息時,在數據信號處理時不容易將它們分開,因此,難以判斷所接收到的信號異常。另外,地質雷達探測技術目前在許多問題上只能給出定性的解釋,在定量解釋方面還不夠完善。所以需要廣大工程技術人員和科研人員做大量的試驗,以便及時更好地指導工程的建設。