200例女性體質量指數變化對其他心血管病危險因素的影響分析

李麗偉

當今社會人民群眾自我保健意識逐漸加強,但對健康意識的領悟還尚待提高。過多的攝取熱量,較少的體能消耗會引起人體代謝的失衡,導致超重或肥胖。有學者研究發現隨著體質量指數(BMI)的增加,其他心血管疾病的發生率也在穩步上升,但不同性別的人群,BMI的變化對心血管危險因素的影響存在不同[1-2]。為討論女性BMI變化對其他心血管病危險因素的影響,本研究選取2008年6月-2009年6月間來本院體檢的200例女性人群為研究對象,隨訪觀察BMI變化對其他心血管病危險因素的影響,現將結果報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2008年6月-2009年6月來本院體檢的200例女性人群為研究對象,年齡27~70歲,平均39.34歲;對全部對象進行跟蹤隨訪3年,200例研究對象中超重、肥胖者80例(40.00%),年齡28~71歲,平均39.52歲;BMI正常者120例(60.00%),年齡29~70歲,平均40.54歲。超重肥胖組和正常組患者年齡比較差異無統計學意義,具有可比性。

1.2 方法 全部研究對象于清晨空腹抽取靜脈血,應用全自動生化分析儀進行空腹血糖(FPG)、甘油三酯(TG)、總膽固醇(TC)等生化指標的測定。按本研究制定的方法仔細測量每位研究對象的身高、體重,計算個體BMI,同時測量記錄收縮壓(SBP)與舒張壓(DBP)。體質量指數BMI為體重(kg)/身高的平方(m2),認為BMI超過24.0為超重或肥胖。統計BMI水平不同的兩組女性其他心血管疾病危險因素的累積發病率,分析兩組女性危險因素發病的危險性。隨訪跟蹤3年,同時記錄BMI的變化量和SBP、DBP、FPG、TG及TC水平的變化值,分析BMI變化與其他心血管病危險因素的相關性。

1.3 統計學處理 全部數據應用SPSS 15.0統計學軟件進行分析處理,計量資料以(±s)表示,采用t檢驗,BMI變化量與 SBP、DBP、FPG、TG及TC水平變化量的關系采用線性回歸分析,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

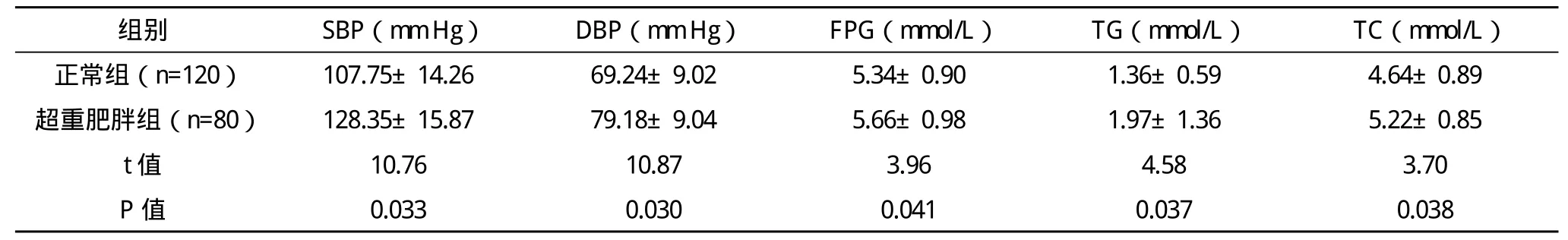

2.1 BMI不同的女性其他心血管病危險因素水平比較 通過對兩組女性的其他心血管病危險因素進行檢測后,得到各因素的水平,見表1。由表1可看出,超重肥胖組的SBP、DBP、FPG、TG及TC水平均顯著高于BMI正常組,差異有統計學意義(P<0.05)。

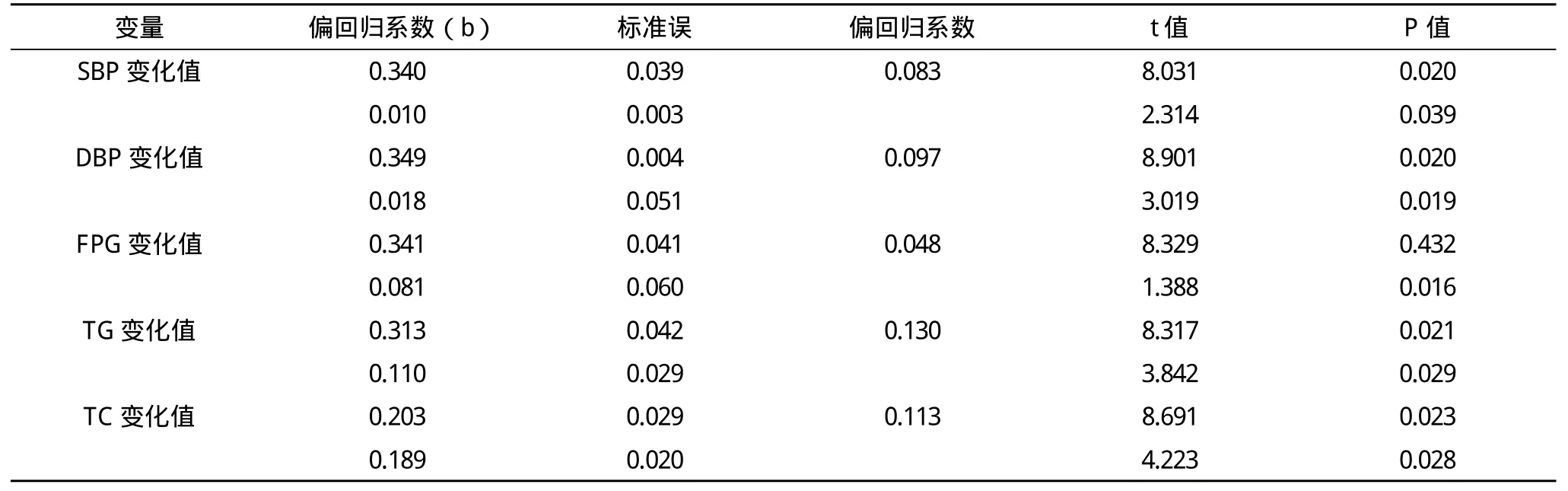

2.2 BMI的變化對其他心血管病危險因素的影響 將3年隨訪期內BMI的變化量與SBP、DBP、FPG、TG及TC水平的變化值進行線性回歸分析,探討BMI的變化對其他心血管危險因素的相關性,結果見表2。由表2可知,SBP、DBP、TG及TC水平隨BMI的增加而升高,而FPG變化值與BMI變化值的相關性并不顯著。

表1 BMI不同的女性其他心血管病危險因素水平比較(±s)

表1 BMI不同的女性其他心血管病危險因素水平比較(±s)

組別 SBP(mm Hg) DBP(mm Hg) FPG(mmol/L) TG(mmol/L) TC(mmol/L)正常組(n=120) 107.75±14.26 69.24±9.02 5.34±0.90 1.36±0.59 4.64±0.89超重肥胖組(n=80) 128.35±15.87 79.18±9.04 5.66±0.98 1.97±1.36 5.22±0.85 t值 10.76 10.87 3.96 4.58 3.70 P值 0.033 0.030 0.041 0.037 0.038

表2 BMI的變化值與其他心血管病危險因素的相關性

3 討論

隨著我國經濟的快速發展,人民群眾日常生活水平獲得了極大的提高,超重、肥胖的發生率也隨之逐年上升。體質量指數(BMI)過高是心血管疾病發病重要的相關危險因素,嚴重威脅著人類的生命健康和生活質量[3-6]。近年來,體質量指數(BMI)的變化對血壓或血糖升高、血脂異常等其他心血管疾病危險因素的影響成為了當今社會關注的熱點[7-9]。

本研究重點探討了女性BMI變化對心血管危險因素的影響,研究結果顯示超重肥胖組的SBP、DBP、FPG、TG及TC水平均顯著高于BMI正常組,差異有統計學意義(P<0.05);超重肥胖組女性的高血壓、高血糖、血脂異常累計發病率顯著高于正常組,差異有統計學意義(P<0.05)。BMI的水平與其他心血管危險因素相對危險性進行單因素分析后結果提示超重肥胖組高血壓、高血糖和血脂異常的發病危險性較正常組顯著增加;將3年隨訪期內BMI的變化量與SBP、DBP、FPG、TG及TC水平的變化值進行線性回歸分析,結果表明SBP、DBP、TG及TC水平隨BMI的增加而升高,以上均可說明隨著BMI變化的日益顯著,超重和肥胖程度愈發嚴重,心血管疾病發生的危險性大大上升。但本研究結果顯示FPG變化值與BMI變化值的相關性并不顯著,這可能與血糖水平的影響因素較多較復雜有關[10-11],也可能是被調查者在隨訪期間服用了調節血糖水平的藥物。

[1]衛生部心血管病防治研究中心,中國高血壓防治指南修訂委員會.中國高血壓防治指南[J].高血壓雜志,2005,13(增刊):3-41.

[2]陳捷,趙秀麗,武峰,等.我國14省市中老年人肥胖超重流行現狀及其與高血壓患病率的關系[J].中華醫學雜志,2005,85(40):2830-2834.

[3]袁蘭所,郝玉明,崔煒,等.女性不同肥胖測定指標與心血管病危險因素的相關性評價[J].中國醫藥導刊,2011,13(3):382-384.

[4]衛生部疾病控制司,中華醫學會糖尿病學分會.中國糖尿病防治指南[J].中國慢性病預防與控制,2004,12(6):283-285.

[5]王 俊,高玉堂,王學勵,等.上海市中老年男性體重指數與死亡的前瞻性研究[J].中華流行病學雜志,2005,26(6):394-399.

[6]姜智,陳敏,魏華,等.中老年機關干部體重指數對其他心血管病危險因素水平的影響[J].中華保健醫學雜志,2009,11(6):437-439.

[7]陳曉梅.體質量指數與2型糖尿病患者心血管危險因素的相關性分析[J].現代中西醫結合雜志,2011,20(10):1217-1218.

[8]阮連生,應圣寶,蔣世忠,等.體質量指數與心血管的危險因素個體聚集性的關系[J].中國臨床保健雜志,2011,14(1):25-26.

[9]屈志萍,劉新民,張燕杰,等.高血壓患者發生心血管事件的危險因素分析[J].天津醫藥,2011,39(1):24-26.

[10]李珊,王蘇英,葉小麗.女性體質量指數對其他心血管病危險因素的影響[J].現代實用醫學,2010,22(10):1135-1136.

[11]范宇慧,蔡威,陶曄璇,等.老年男性心血管危險因素聚集適宜指標和切點[J].上海交通大學學報:醫學版,2009,29(8):982-985.