ICU病房細菌感染的種類及原因分析

杜云真

ICU病房(重癥監護病房)是醫院最重要的病房之一,也是挽救危重癥患者生命的重要病房。但是在ICU病房,由于危重患者常常合并嚴重的基礎疾病,從而導致免疫力低下,同時危重患者還要接受各種侵襲輔助治療,使本來就相當低下的免疫力更加脆弱。加上大量高效廣譜抗菌類藥物以及各種免疫制劑的應用,使得各種病原菌的耐藥性大大增強,并且這些細菌一旦侵染到危重患者,將會加重危重患者的病情,嚴重者會威脅到患者的生命。為了充分了解ICU病房內細菌感染的種類及其原因,改進診療質量,本科綜合分析了2011年1月-2012年1月ICU病房62例感染病例,得出了ICU病房細菌感染的種類并對原因進行了系統的分析,現將分析結果報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 本院自2011年1月-2012年1月ICU病房共收治各類危重患者224例,ICU病房細菌感染62例,ICU病房感染率為27.67%。其中男24例,女38例,年齡0~70歲,平均41歲。所有感染的62例患者中,因呼吸、神經系統疾病引發的呼吸衰竭35例,心臟功能衰竭9例,各種手術后重癥監護12例,有機磷農藥中毒1例,新生兒5例。氣管插管43例,氣管切開14例,胃管、引流管31例,深靜脈置管21例,導尿管留置54例。重癥監護時間3~30 d。針對感染患者按照體格檢查、臨床癥狀、血象、細菌培養等指標進行判斷。

1.2 檢測方法 采集樣本。重點送檢無菌吸痰的痰液,氣管插管吸出的氣管、支氣管等下呼吸道分泌物,尿液,血液,胃液,大便,手術創口分泌物,深靜脈置管的侵入端,導尿管的侵入端等。樣本采集完畢后,分別對樣本進行相應的細菌培養,同時進行藥物敏感性試驗[1]。

2 結果

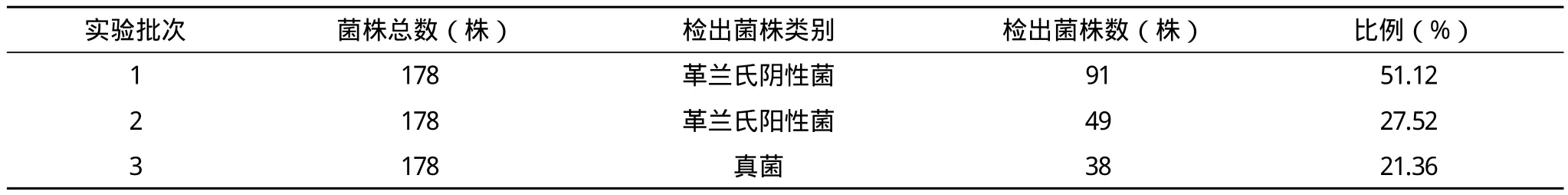

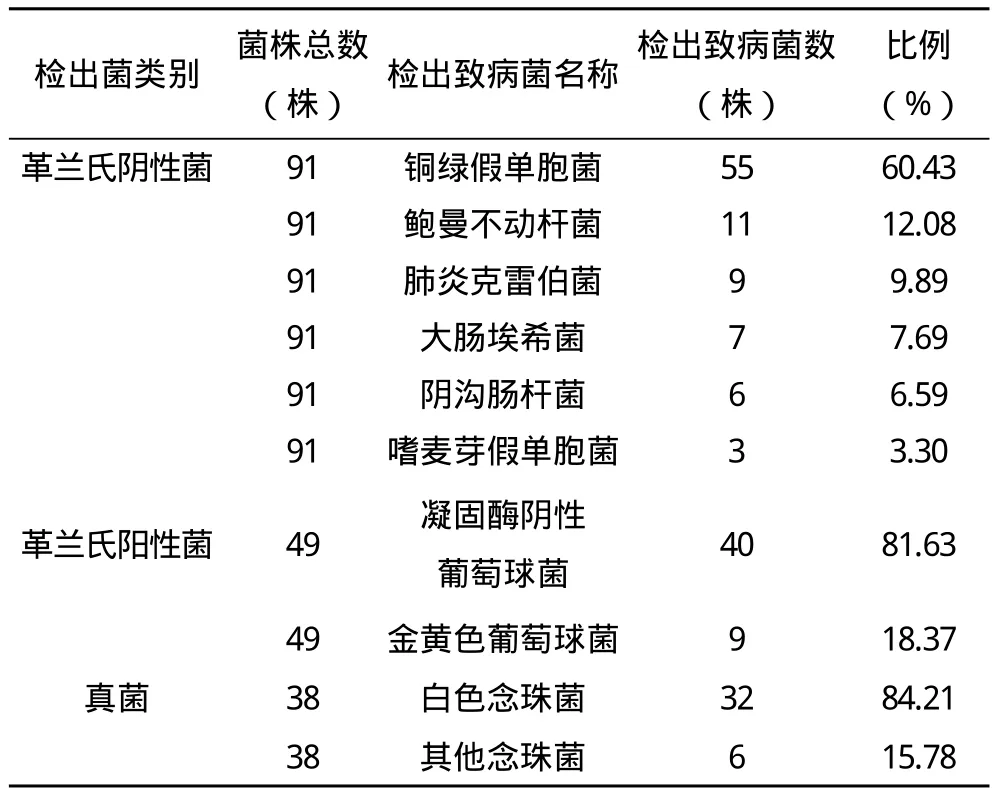

2.1 ICU病房感染性病原菌 將樣本進行培養后,進行細菌學檢測,一共檢測出各種菌株178株,其各種菌株情況見表1。

表1 ICU病房感染性病原菌檢測情況一覽表

在檢測出的革蘭氏陰性菌、革蘭氏陽性菌以及真菌中,各種細菌的菌株情況也各不相同,其菌株情況如表2。

表2 ICU病房感染性病原菌檢測細分情況一覽表

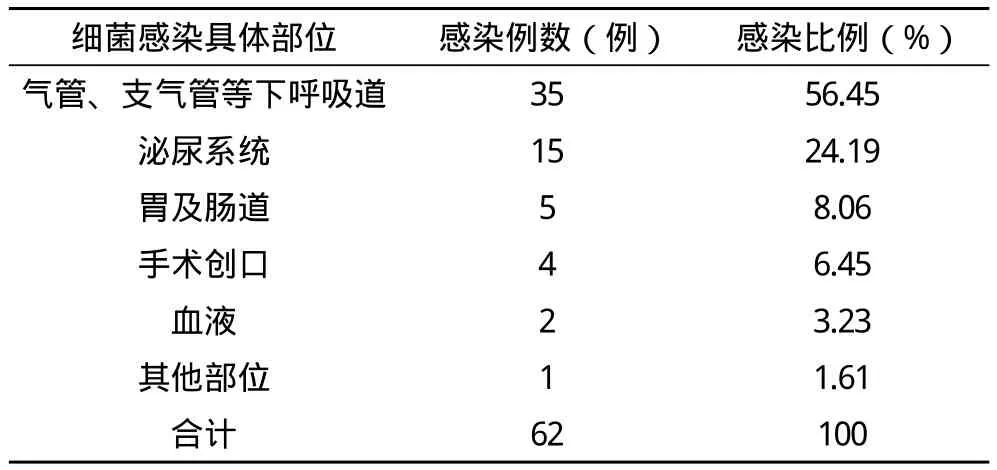

2.2 ICU病房細菌感染的部位 從標本進行細菌檢測的結果來看,送檢的痰液,氣管插管吸出的氣管、支氣管等下呼吸道產生的分泌物,尿液,胃液等檢出的細菌較多,其具體情況如表3。

表3 ICU病房細菌感染具體部位一覽表

2.3 ICU病房細菌耐藥性情況 在檢驗過程中,通過耐藥性試驗得知,革蘭氏陰性菌對于頭孢菌素類藥物呈現不敏感性,對于注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉、亞胺硫霉素等藥物耐藥性普遍較低。革蘭氏陽性菌對于萬古霉素相當敏感,沒有一例呈現出耐藥性,對于青霉素、頭孢菌素以及慶大霉素類藥物其耐藥性比較強。綜合表1、表2情況,革蘭氏陰性菌是ICU病房細菌感染數量最多,細菌種類最多的一大類細菌,在臨床診斷治療中必須得到重視,而革蘭氏陽性菌和真菌的感染也不容忽視,也應該得到重視。

2.4 臨床診療效果 按照實驗結果以及ICU感染患者的實際情況,分別選擇有效的抗生素進行抗感染治療,感染患者得到緩解后轉出ICU病房的感染患者54例,占所有感染病例的87.10%,合并感染診療無效死亡的8例,占所有感染病例的12.90%,死亡病例中新生兒病例1例,占所有死亡病例的12.5%。

3 討論

樣本細菌學檢測顯示,ICU病房細菌感染的數量和種類最多的是革蘭氏陰性菌,其次是革蘭氏陽性菌、真菌,并且革蘭氏陽性菌、真菌感染的比例呈現不斷上升的趨勢。目前,氣管、支氣管等下呼吸道感染占據著ICU病房感染的首位,究其原因主要是由于氣管插管污染、氣管切開污染、呼吸機污染、加濕器污染等,都是引發下呼吸道感染的重要因素[2];泌尿系統感染的主要原因是導尿管留置時間過長;胃腸道感染的主要原因是由于鼻胃管插管引發的;手術創口感染主要是由于護理原因造成的;血液感染的原因是由于深靜脈留置。同時,由于ICU病房內多為危重患者,抗感染能力低,接受各種侵襲輔助治療后抗感染能力更低,再加上大量高效廣譜抗菌類藥物以及各種免疫制劑的使用,使得各種病原菌的耐藥性大大增強,這樣就導致細菌的感染能力更強[3]。在診療過程中,必須嚴格制定并執行ICU病房硬件管理制度,通過嚴格的實驗手段進行細菌培養,在明確細菌種類的基礎上,根據患者的體征制定詳細的診療方案,挽救患者的生命。

[1] 顧維立,李峰,徐志華.重癥監護病房醫院獲得性感染情況分析[J].交通醫學,2009,23(2):54-56.

[2] 楊鴻霜,孫海燕,孫焱.ICU院內感染的原因分析及預防對策[J].臨床肺科雜志,2010,7(15):45-46.

[3] Yang D F,Gui Q R,Zhu H F. Prevalence of pathogens and their resistance to antimicrobial agents in intensive care units[J].Journal of Internal Intensive Medicine,2005,1(6):457-459.