產業鏈治理:董事會協同能力的影響因素

汪 延 明

(1.南開大學公司治理研究中心,天津市 300071;2.青海民族大學經濟學院,青海 西寧 810007)

一、相關文獻述評

戴[1]提出協同能力概念之后,西蒙南[2]從廣義角度研究協同能力,提出企業把協同的經驗轉化為一種能力,并依據這種能力將協同經驗內化為組織內部或個人的經驗。戴[3]進一步將協同能力劃分為四個維度,認為顧客相關知識和技能、關系導向兩個維度產生組織對外的能力;而流程的整合、調整涉及組織內部的管理能力。在此基礎上形成的協同交流(Collaborative Exchange),更有利于通過組織間的咨詢和網絡連接實現長期利益。基于戴的觀點,協同能力研究趨向于四個方面,迪克[4]、斯維思塔娃[5]、胡利[6]、拉普[7]研究顧客關系與企業協同能力間的關系;鮑威爾[8]、莫爾[9]、門澤爾[10]提出戰略伙伴關系會隨時間而推移,價值觀、固化的規則、心智模式是協同能力增強的源泉;若門斯[11]、門格[12]、普占格[13]研究溝通行為與協同能力間的關系;克拉特[14]、卡塔爾[15]多研究協調與協同能力間的關系。這些研究基本將協同能力置于一種關系能力的框架下,認為只要設計一種快速反應協調、溝通活動的新機制來代替傳統的管理活動,就能提升協同能力,沒有從真正意義上的協同角度研究問題。從赫爾曼·哈肯1976年創立的協同學(Synergetic)來看,協同研究開放系統通過內部子系統間的協同合作形成宏觀有序結構的機理和規律,它把一切對象看成由組元、部分或子系統構成的系統,這些子系統彼此間通過物質、能量、信息交換等方式相互作用,整個協同形成一種整體效應及新型結構。因此,協同能力首先要求研究對象具備由若干子系統構成的開放系統條件;其次,根據協同學的要求尋求產生“相變”(系統由原來狀態演變為另一狀態)的“漲落”力(產生相變的誘發因素),在漲落力的引導下,形成“序參量”(本文指管理或治理模式下的協同能力)。李維安[16]研究網絡治理時認為,協同是網絡組織的必要條件,只要自組織內部以網絡形式產生交易關系,必有協同問題的產生。產業鏈是一種特殊的網絡組織,必然存在協同問題,而且產業鏈是由若干節點企業組成、上下游逐步延伸的開放系統,技術是產生相變的漲落力,因此產業鏈董事會中嵌進技術董事,由技術董事的協同作用誘發產業鏈董事會的協同能力,在治理層面解決“買腦”問題,通過技術協同研發分散研發成本,進而提升產業鏈的競爭力,最大限度地發揮產業鏈的經濟功能和社會功能。

產業鏈董事會協同能力是在一種誘發因素(技術董事協同)的引導下,影響董事會協同能力的諸因素在一定的方式下相互作用、協調配合、同步,[17]產生董事會整體功能的放大,實現1+1>2的效果。

二、產業鏈董事會協同能力的理論模型及假設

1.產業鏈董事會協同能力影響因素的提煉

巴巴達吉斯[18]研究董事會特征時認為,對企業戰略過程產生重大影響的是與決策相關的特征和關系特征,而不是董事會的人口統計學特征。巴巴達吉斯雖然沒有直接指出這些相關特征和關系特征,但可以推斷出與決策和關系相關的能力因素,海利曼[19]認為,知識將有助于增加董事會認知的技能,并能夠提高董事會決策的能力(范圍和質量)。威森特[20]研究網絡董事會資本問題時認為,網絡董事會的決策、協同等能力在很大程度上取決于董事會的教育水平,同時他還指出董事會的會議頻率衍生董事會的能力,進而影響網絡的績效。芬克爾斯坦和哈門布萊克[21]研究董事會有效性時,發現有效的董事會的能力產生于董事會工作群體要達到的目標條件,這些條件包括知識、信息、群體間的信任和董事會的凝聚度。李光祥[22]研究企業內部團隊協同機制的影響因素時,強調團隊協同行為的重要性,認為成員間的合作方式是一個非自愿的過程,如果不有效控制這個過程,協同機制就難以發揮其效能。卜琳華和蔡得章[23]研究指出,團隊固有的特征和構成因素是影響協同能力的重要因素。

毛克郁和杜剛[24]認為,企業協同因素包括知識、資源、制度、流程和關系的協同。董事會是一群知識工人,是由高素質的人才組成的工作團隊,知識、信息、權力、動力、時間是影響董事會素質(能力)的重要因素。[25]綜上所述,影響董事會能力的因素既有來自教育背景的知識、技能,也有董事長期從事研究和管理企業的沉沒經驗,同時還包括公司治理產生的制衡權力和董事會工作的時間,將這些因素歸結到董事會的能力之中,形成產業鏈董事會協同能力的影響因素集。具體包含知識因素、關系因素、信息因素、權力因素、動力因素、時間因素。

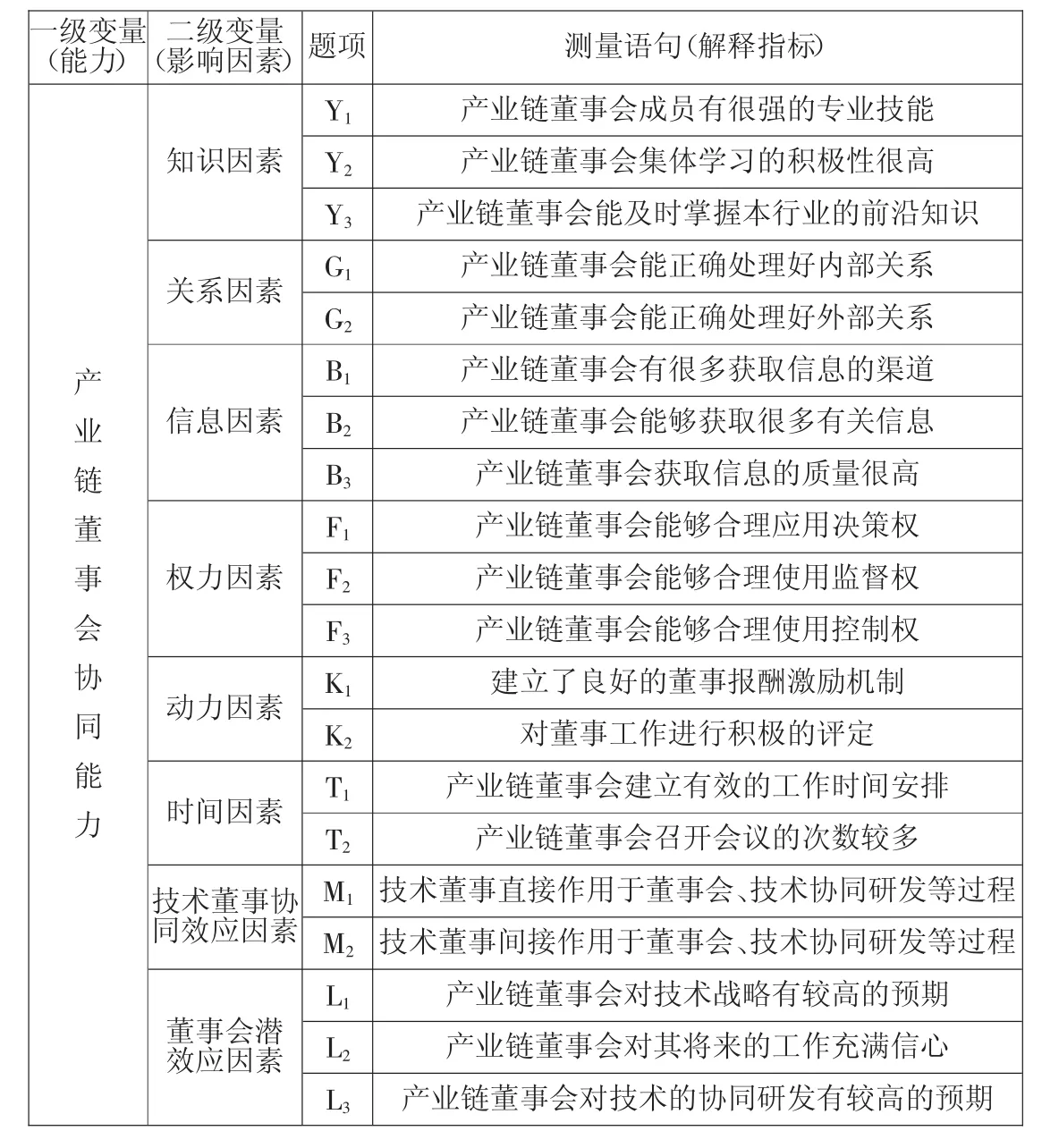

蕭鳴政[26]認為,調查咨詢法是通過對一些人力資源管理人員、資深專家、企業董事會的相關人員進行廣泛調查和咨詢搜集要素的方法。本文認為技術董事和產業鏈董事會是一個全新的概念,甄別其協同能力的真實性必須依賴這一方法的指導。為此,選取15所高校的22位公司治理專家,進行電話訪談、提煉核心觀點;實地到7個企業集團,針對近似于技術董事的董事人員和董事會進行調研。從訪談和調研結果看,專家的意見集中于三點:其一,技術主導型產業鏈董事會中嵌進技術董事,技術董事協同的重要成分體現在專家權力產生的效應上,羅賓斯[27]將其稱為人格魅力和知識產生的一種深度的影響,這種影響會產生其他董事的模仿和隨同,進而影響董事會能力;其二,技術董事的職能應該在技術協同中發揮其董事的職能作用,職能體現的協同效應可以間接影響董事會的協同;其三,產業鏈董事會的職能決定技術研發的戰略布局,董事會的預期在一定程度上反映董事會戰略的目標,對當期的能力開發有鞭策作用。從企業集團調研的情況可以看出,一些具有技術背景的董事人員在董事會會議上提供技術信息,可以協調其他董事對技術研發產生的歧義;技術董事的專家效應會給董事會帶來額外效應,如外部的經驗、外部研發模式等;董事會的潛效應對董事會能力的培育有一定的激勵作用。根據調研結論,擬將技術董事的協同效應(專家效應)和產業鏈董事會的潛效應作為影響董事會協同能力的影響因素和文獻綜述得來的六個因素匯集成影響產業鏈董事會協同能力的八個因素(參見表1)。

2.產業鏈董事會協同能力理論模型(參見圖1)及理論假設

資源理論學派認為,知識常常具體化為知識的積累和董事所擁有的技能集合,這些知識有助于增加總體的認知資源,并能夠提高董事會決策的質量和能力。對知識的重要性學者們很早就有定論,科普蘭和塔娃[28]認為,董事的能力、判斷、經驗和知識密切相關,由知識引致的董事素質是有效的公司治理的前提和基礎。赫爾曼[29]研究發現,董事會成員知識背景的多樣化,便于在董事會會議上展開更大范圍的討論。康朋特和威斯坦菲[30]還發現,特定的知識在特定的背景下可以給董事會帶來好處,提高董事會議事的質量。貝辛格和巴特勒[31]認為,由于信息處理的復雜性,董事會需要足夠的專門知識來提升評價可選方案和有效作出決策的能力。奧沙利文[32]從動態能力的角度提出,董事會面對激烈的競爭,應該將永續性學習納入其工作范圍之內,只有學習才能產生知識積累,現在的知識積累是董事會處理不確定性的主要能力體現。為此,本文給出以下假設:

H1:知識與產業鏈董事會的協同能力正相關。

表1 產業鏈董事會協同能力影響因素及解釋指標

產業鏈董事會的關系是建立在協調基礎上的內外兩種關系網絡。內部關系包括董事會的組織運作、有效的協調機制和團結,主要實現團隊成員之間穩定的關系,在工作中會產生積極的協同作用;[33]外部關系主要針對產業鏈節點企業的戰略聯盟關系的維系。據此提出以下假設:

H2:關系與產業鏈董事會協同能力呈正相關。

康吉曼[34]研究指出,對董事會而言,信息是影響企業的偶然事件、重大事件和活動的數據。佩恩研究信息和董事會有效性問題時,將視角界定在康吉曼的概念框架下,發現掌握這類信息的董事會有較強的判斷、分析能力。羅瑟福[35]認為,擁有高質量信息的董事會更能有效地控制經理層。楊軍[36]在董事會治理研究中也發現,董事會獲取信息的渠道較多,特別是非執行董事掌握的信息較為準確、充分的情況下,董事會甄別信息的能力將得以提高。由此產生以下假設:

H3:信息與產業鏈董事會協同能力正相關。

勞特巴赫[37]認為,權力是制定和影響決策、克服阻力并達到既定目標的能力。就產業鏈董事會而言,戰略決策權相對于經營層的權力越大,越能推出創新性戰略,[38]而董事會權力的又一體現是戰略執行的監督和控制功能的放大。[39]于是,提出下述假設:

H4:權力與產業鏈董事會協同能力之間存在正相關關系。

楊軍認為合理的報酬制度是董事成員產生積極性的動力杠桿。同時,門哈蒙[40]研究激勵與董事會有效性問題時指出,激勵是指個人投入精力執行某項特殊任務的意愿。對這一觀點,康吉曼進一步解釋為董事參加會議、閱讀材料、花費在企業活動上的時間以及有助于決策的欲望。在以往的研究中,將激勵限定在財務標準,用公司的股份或者股票進行衡量,但伯格[41]從代理理論的視角驗證激勵時,發現董事的所有權增強了實施控制的動力。詹森和梅克林[42]也很早就認為,董事的所有權與激勵存在正向變動的關系。也有一些學者認為,建立董事報酬制度可以積極推動董事及董事會的有為行為,但很多情況下報酬體現的意義不是太大,很多非執行董事在自己的專職工作中能夠獲得大量的收入,他們參加董事會并不是為了錢,而是為了能夠獲得新思想,同時能夠從公司治理中獲得滿足。董事的激勵應該將個人努力與董事會的產出聯系在一起的報酬[43]和工作的肯定結合起來,才能促進董事勤勉和從事角色活動,激發董事會整體的能力。由此得出以下假設:

H5:動力與產業鏈董事會協同能力正相關。

時間是產業鏈董事會有效利用知識、信息、權力和激勵的前提。董事會工作是以會議的形式展開,因此召開會議的時間、討論問題的時間、會議作準備的時間將由時間的有效利用和周密安排體現董事會的有效性。[44]也有學者將視角轉向董事會會議的頻率(單位時間內召開會議的次數)研究董事會的有效性,瓦費斯[45]認為,董事會會議次數在混亂期(問題較多的時期)往往會增多,這樣的董事會會促進企業績效。技術主導型產業鏈是一個開放的系統,其內外關系非常復雜,產業鏈董事會面對混亂期對時間的把握和有效利用,是檢驗董事會協同能力的手段之一。為此,提出下面的假設:

H6:有效的時間安排能促進產業鏈董事會協同能力的提高。

產業鏈董事會的協同能力也受技術董事協同效應的影響。技術董事協同效應分為直接效應和間接效應。直接效應指技術董事通過協同直接實現的自身滿足程度。技術董事協同產生的直接效應是一種能力的配置和體現過程,這種能力的釋放為董事會協同能力產生集聚效應。間接效應在組織行為理論中稱為專家權力,是指技術董事作為技術專家,其人格魅力和知識產生的一種對他人的深度影響。間接效應可以形成董事會成員間的認知和共識,也為節點企業人才資源的開發、利用產生號召力,更有利于次技術董事的仿效和節點企業董事會協同能力的提升。為此,提出以下假設:

H7:技術董事的協同效應與產業鏈董事會的協同能力正相關。

約翰遜[46]認為,董事會要體現團隊動力學特征,從董事人選到董事會目標都基于能力和品質的建設,有效的董事會能夠將追求遠期的工作目標、應盡的責任和業務內化為良好的預期,產生內源動力。為此,提出如下假設:

H8:產業鏈董事會對潛在效應的追求程度越高,董事會協同能力越強。

三、研究方法

選擇浙江、貴州、云南、四川、河南、陜西、甘肅、青海、天津、北京等10個省市的36個企業集團通過電子問卷進行預調研,收回有效問卷29份;考慮到電子郵件的弊端,采用電子郵件、電話訪談、實地調研、對工商管理碩士(MBA)和高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學員發放問卷等形式,在預調研選擇的10個省市的基礎上,將調研范圍擴大到22個省市15個行業,共發放問卷300份,收回256份,回收率占85.33%。數據錄入軟件使用Excel,錄入過程中對雷同、漏填、多題同一選項的問卷進行刪除,最后的分析樣本數為225份。

本文分析方法采用因子分析和結構方程模型,統計軟件采用SPSS15.0,結構方程軟件采用LISREL8.70。

四、數據分析和結果

1.問卷的信度和效度

本文問卷采用5級Likert量表測量,其最小分值1代表完全不同意,最大分值5代表完全同意。因涉及技術董事協同能力(構念)的不同指標測度問題,所以用同等信度(Equivalence Reliability)的克隆巴赫系數(Cronbach’s α)分析其信度。用SPSS15.0軟件對17個待測項的3825個觀測數據進行分析,17個待測項的α值為0.703,根據克隆巴赫系數數據檢驗要求,當樣本數介于待測項的10~20倍、α>0.7時就有良好的信度。本文的樣本數為225,介于170和340之間,α=0.703>0.7,所以量表具有良好的信度。

對效度的分析,本文問卷是在前人研究成果的基礎上,采用“德爾菲”法進行問卷的真實性驗證,所以有很好的內容效度。另外,還采用主成因子分析法檢驗量表的效度,以1為特征值截取數據,最大化正交旋轉結果顯示,提取的因子與6個研究的因子相對應,巴特利特(Bartlett’s)球形檢驗顯著(Sig.=0.000),KMO=0.832,累積方差貢獻率為75.22%。因子載荷值均大于0.5,表明量表具有良好的效度。

本文的數據具有真實性和可靠性,可以進一步進行結構方程模型的分析和相關性檢驗。

2.結構方程模型分析及相關性檢驗

利用LISREL8.70軟件,對本文架構的產業鏈董事會協同能力影響因素理論模型的數據擬合與路徑參數進行分析。從模型整體擬合的結果看,X2/df=1.294<5,RMSEA=0.037<0.5,NNFI=0.902>0.9,CFI=0.903>0.9,SRMR=0.067<0.08,說明模型擬合度良好。

從參數估計看,知識因素對產業鏈董事會協同能力的參數估計值為 0.62>0,T=2.72>2,表明知識因素對產業鏈董事會協同能力的正向影響非常顯著,因此假設H1得以驗證。

關系因素對產業鏈董事會協同能力的參數估計值為0.31>0,T=2.00,表明關系因素對產業鏈董事會協同能力的正向影響較顯著,假設H2得到驗證。

信息因素對產業鏈董事會協同能力的參數估計值為 0.14>0,T=0.97<2,表明信息因素對產業鏈董事會協同能力的影響不顯著,假設H3沒有得到驗證。

權力因素對產業鏈董事會協同能力的參數估計值為 0.47>0,T=2.01>2,表明權力因素對產業鏈董事會協同能力的正向影響比較顯著,假設H4得以驗證。

動力因素對產業鏈董事會協同能力的參數估計值為 0.48>0,T=2.40>2,表明權力對產業鏈董事會協同能力的正向影響比較顯著,因此假設H5得到驗證。

本文考慮到時間因素的單維性,所以驗證過程中將時間因素按潛變量處理,后邊的產業鏈董事會協同效應的處理方法類似。時間因素對產業鏈董事會協同能力的參數估計值為0.38>0,T=4.38>2,表明時間因素對產業鏈董事會協同能力的正向影響非常顯著,假設H6得到很好的驗證。

技術董事協同效應對產業鏈董事會協同能力的參數估計值為 0.74>0,T=2.55>2,表明技術董事協同效應對產業鏈董事會協同能力的正向影響非常顯著,因此假設H7得到很好的驗證。

產業鏈董事會協同預期價值效應對產業鏈董事會協同能力的參數估計值為0.53>0,T=6.30>2,表明產業鏈董事會價值效應對產業鏈董事會協同能力的正向影響非常顯著,假設H8得到驗證。

五、結 論

本文通過梳理前人研究的文獻資料,結合“德爾菲”法提出了研究產業鏈董事會協同能力影響因素的理論模型,將影響因素劃分為知識因素、關系因素、信息因素、權力因素、動力因素、時間因素、技術董事協同效應因素和產業鏈董事會協同預期效應因素八個方面。在實證研究中發現,知識對產業鏈董事會協同能力的影響比較顯著,特別是董事會成員的專業技能和董事會的敏銳性,對協同能力的作用較強;產業鏈董事會的內外部關系處理越好,協同能力就越強;權力對產業鏈董事會協同能力的影響也比較顯著,董事會的戰略決策權、監督權和控制權越大,產業鏈董事會的協同能力就越強;產業鏈董事會協同動力(主要表現在對董事的有效報酬激勵和董事工作的肯定)越強,協同能力越強;有效的時間安排對產業鏈董事會的協同能力產生積極的影響;技術董事的協同效應對產業鏈董事會協同能力的影響非常顯著,說明技術董事的專家效應對我國技術主導型產業鏈在技術協同研發中具有重要的現實意義;產業鏈董事會的預期價值效應對其協同能力的影響十分顯著。信息對產業鏈董事會協同能力的影響假設沒有得到驗證,這說明產業鏈董事會通過協同方式整合技術主導型產業鏈核心企業和節點企業的技術研發布局、實現聯動和信息共享的機制沒有發揮作用或這類機制還沒有形成。核心企業對信息的壟斷,導致核心企業與節點企業只是被動的松散合作,沒有將信息共享很好地納入產業鏈技術協同研發的戰略決策和控制層面。事實上,我國產業鏈的技術尚處于比較落后的水平,技術的外源信息直接受制于國外壟斷集團,內源技術信息又長期屬于企業“秘密”而加以保護,獲取信息的渠道不暢通,“買腦”取得的信息數量和質量嚴重影響節點企業的長期技術研發布局。這些因素直接影響了產業鏈董事會對技術協同研發的戰略布局能力。因此,在振興產業鏈過程中,應建立良好的協同治理機制,打通產業鏈信息傳遞的內外渠道,形成信息傳遞、甄別、共享的制度環境。

雖然本文比較系統地研究了技術主導型產業鏈董事會協同能力的影響因素,但受樣本容量、指標細化、行業選擇、產業鏈的混合特征等方面的限定。所以,今后在深入研究中,一要擴大研究的地區范圍和行業,對不同的技術主導型企業進行調研,提煉出影響我國產業鏈董事會協同能力的共性因素,豐富指標的內涵;二要由技術主導型產業鏈董事會協同能力的研究深入到技術、市場、資源相混合產業鏈董事會協同能力的影響因素的研究中;三要由單一產業鏈董事會協同能力的研究深入到多產業鏈董事會協同能力的研究中。

[1]Day G..A Two-Dimensional Concept of Brand Loyalty[J].Journal of Advertising Research,1994(9):29-35.

[2]Simonin B.L..The Importance of Collaborative Knowhow:An Empirical Test of the Learning Organization[J]Academy of Management Journal,1997(5):1150-1174.

[3]Day G.S..Assessing Future Markets for new Technologies[M].//In Day,G.S.,J.H.Schoemaker and R.E.Gunther(eds),New York:Wharton on Managing Emerging Technologies.John Wiley&Sons,2000:136-145.

[4]Dick A.,Basu K..Customer Loyalty:Towards an Integrated Framework[J].Journal of the Academy of Marketing Science,1994(2):99-113.

[5]Srivastava R.K.,T.A.Shervani L.Fahey.Market based Assets and Shareholder Value:A Framework for Analysis[J]Journal of Marketing,1998(6):2-18.

[6]Hooley G.J.,Greenley G.E.,Cadogan,J.W.,Fahy J..The Performance Impact of Marketing Resources[J].Journal of Business Research,2005(8):18-27.

[7]Rapp M.,Strelnikova I.,Strelnikov B.,Latteck R.,Baumgarten G.,Li,Q.,Megner L.,Gumbel J.,Friedrich M.,Hoppe U.P.,Robertson S.First in Situ Measurement of the Vertical Distribution of Ice Volume in a Mesospheric Ice Cloud during the ECOMA/MASS Rocket Campaign,Ann[J].Geophys,2009(27):755-766.

[8]Powell J.A..Records of Prolonged Diapause in Lepidoptera.J.Res[J].Lepid,2007(25):83-109.

[9]Mohr Jakki,Robert Spekman.Characteristisc of Partnership Success:Partnership Attributes,Communication Behavior and Conflict Resolution Techniques[J].Strategic Management Journal,2008(2):135-152.

[10]Mentzer John T.,Mark A.Moon John L.Kent Carlo D.Smith.The Need for a Forecasting Champion[J].Journal of Business Forecasting Methods&Systems,(2010)(3):3-8.

[11]Ramaseshan B.,Loo O..Factors Affecting a Partner's Perceived Effectiveness of Strategic Business Alliance[J].International Business Review,1998(4):443-458.

[12]Monge P.R.,Fulk J.,Kalman M.E.,Flanagin A.J.,Parnassa C.,Rumsey S.Production of Collective Action in Alliance——Based Interorganizational Communication and Information systems[J].Organization Science,1998(3):411-433.

[13]Prajogo D.I.,McDermott C..The Relationship between Multidimensional Organizational Culture and Performance[J].International Journal Operations and Production Management,2011(7):712-735.

[14]Kraut R.,Mukhopadhyay T.,Szczypula J.,Kiesler S.,Sherlis B.Information and Communication:Alternative Uses of the Internet in Households[J].Information Systems Research,1999(10):287-303.

[15]Cataldo D.,D.Boltovskoy J.L.Hermosa,C.Canzi.Temperature Dependent Larval Development Rates of Limnoperna Fortunei(Mollusca,Bivalvia)[J].Journal of Molluscan Studies,2005(7):41-46.

[16]李維安.公司治理學[M].北京:高等教育出版社,2005:125-129.

[17]鄒志勇.企業集團協同能力研究[D].大連:大連理工大學,2008:52-58.

[18]Papadakis V.M.,Lioukas S.,ChambersD.Strategic Decision Making Processes:Theroleo Management and Context[J].Strategic Management Journal,1998(19):115-147.

[19]Hillman A.,Dalziel T.Boards of Directors and Firm Performance:Integrating Agency and Resource Edependence Perspectives[J].Academy of Management Review,2003(28):383-396.

[20]Joakim Wincent,Sergey Anokhin,DanielOrtqvist.Does Network Board Capital Matter?A Study of Innovative Performance in Strategic SME Networks[J].Journal of Business Research,2010(63):265-275.

[21]Finkelstein S.,Hambrick D.G.Strategic Leadership:Top Executives and their Effects on Organizations[M].Minneapolis/StPaul MN:West,1996:32-37.

[22]李光祥.企業內部團隊間協同機制影響因素及其對策分析[J].企業活力,2008(1):82-84.

[23]卜琳華,蔡得章.高校科技創新團隊創新能力影響因素分析[J].哈爾濱工業大學學報(社會科學版),2008(2):113-117.

[24]毛克郁,杜剛.基于協同產品商務的企業協同能力及其評價模型[J].內蒙古農業大學學報(社會科學版),2006(2):165-167.

[25]、[36]楊軍.董事會治理研究[M].北京:中國財政經濟出版社,2004:266-269.

[26]蕭鳴政.管理研究方法論[M].北京:中國經濟出版社,2007:283-290.

[27]史蒂芬·P·羅賓斯.組織行為學[M].孫建敏,李原,等譯.北京:中國人民大學出版社,1998:166-168.

[28]Copeland M.T.,Towl,A.R..The Board of Directors and BusinessManagement [M].Boston MA:Harvard Business School,1947:13-16.

[29]Hillman A.J.,Cannella A.A.,HarrisI.C.Board of Director Diversity and Firm Financial Performance[J].Journal of Management,2002(28):747-764.

[30]Carpenter M.A.,Westphal J.D.The Strategic Context of External Network Ties:Examining the Impact of Director Appointments on Board Involvement in Strategic Decision Making[J].Academy of Management Journal,2001,44:749-762.

[31]Baysinger B.,Butler H.Corporate Governance and the Board of Directors:Performance Effect of Changes in Board Composition[J].Journal of Law Economics and Organization,1985(1):101-134.

[32]M·O’Sulliwer.Corporate Governance[J].Journal of Management Studies,1996(3):605-628.

[33]Cohen S.,Bailey D.What Makes Teams Work:Group Effectiveness Research From the Shop Floor to the Executive Suite[J].Journal of Management,1997(23):239-290.

[34]Conger J.A.,Lawler E.E.III,Finegold D.L.Corporate Boards:New Strategies for Adding Calueat the Top[M].San Francisco CA:Jossey Bass,2001:122-134.

[35]Rutherford M.,Buchholtz A.,Brown J.Examining the Relationships between Monitoring and Incentives in Corporate Governance[J].Journal of Management Studies,2007,44:414-430.

[37]Lauterbach B.,Vu J.,Weisberg J.Internalvs.External Successions and their Effect on Frm Performance[J].Human Relations,1999(52):1485-1504.

[38]Golden B.R.,Zajac E.J.When will Boards Influence Strategy?Inclination Power Strategic Change[J].Strategic Management Journal,2001(22):1087-1112.

[39]Pearce J.A.II,Zahra S.A.The Relative Power of CEOs and Boards of Directors:Association with Corporate Performance[J].Strategic Management Journal,1991(12):135-153.

[40]MohrmanS.,CohenS.,MohrmanM.A.Teamsand Technology[M].Boston MA:Harvard Business School Press,1995:167-169.

[41]Bergh D.D.Size and Relatedness of Units Sold:An A-gency Theory and Resource——Based Perspective[J].Strategic Management Journal,1995(16):221-223.

[42]Jensen M.,Meckling W.Theory of the Firm:Managerial Behavior,Agency Costs and 0wnership Structure[J].Journal of Financial Economics,1976(4):305-360.

[43]Campion M.A.,Medsker G.J.,Higgs,A.C.Relations between Work Group Character Ristics and Effectiveness:Implications for Designing Effective Work Groups[J].Personnel Psychology,1993(46):823-850.

[44]O’NealD.,ThomasH.DevelopingtheStrategic Board[J].Long Range Planning,1996(29):314-327.

[45]Vafeas N.Board Meeting Frequency and Firm Performance[J].Journal of Financial Economics,1999 (53):113-142.

[46]Johnson J.L.,Daily C.M.,Ellstrand A.E.Boards of Directors:Areview and Research Agenda[J].Journal of Management,1996(22):409-438.