內蒙古自治區青年群體就業壓力研究

盛紅升

(內蒙古財經大學 研究生處,內蒙古 呼和浩特 010070)

青年就業問題事關國家的穩定和社會經濟的發展,它一直是世界各國政府關注的重點。而在中國,青年就業問題越來越受到社會各界的關注,成為中國應著力解決的就業重點和難點。在現代市場經濟國家,充分就業始終被列為宏觀經濟政策的四項目標之首,解決就業壓力是宏觀經濟調控的目標之一,就業問題也是社會、國民經濟中備受關注的重大問題。針對內蒙古自治區青年群體就業難的問題對癥下藥,分析當前就業壓力過大的成因,尋求解決問題的突破口,這具有十分重要的現實和戰略意義。不但有利于緩解就業壓力的嚴峻形勢,同時還能解決好青年的社會適應性問題,使得青年積極奉獻社會,發揮出自己的潛能以實現自己的價值。

一、內蒙古就業壓力現狀分析

就業壓力是指由于社會政治、經濟、文化等外部環境和個人主觀就業理念的影響和制約,從而產生的一種承受困難的狀態。青年就業壓力指的是青年受到社會政治、經濟、文化以及課程設置、知識技能狀態、個人心理等因素的影響所產生的一種難以承受的心理感受。

國內學者關于這一問題的研究成果主要體現在以下幾方面:鄭海燕(2003)證明了我國的失業率和國民生產總值增長率呈負相關,它們之間這種明顯的負相關關系顯示國民生產總值增長情況越好,經濟中的失業率越低。萬解秋(2004)就匯率調整對中國就業的影響進行了實證分析,得出結論:在人民幣匯率比較穩定、波動幅度較小的階段,匯率小幅度的波動對就業的影響不顯著,當人民幣匯率作較大幅度調整時,國內就業必然會受到影響,人民幣升值將導致就業的減少,貶值在一定時期內可增加就業。楊雄(2006)對全球化和社會轉型背景下的大學生就業問題呈現出的與社會問題“同構”現象進行了探討、曾燕波(2005)對促進我國大學生就業提出對策建議等。

通常我們認為18歲為成年人,即將進入社會,將會對我國的就業形勢產生一定的影響,成為我國社會上的新增勞動力。而對于大多數人18歲左右剛剛高中畢業,22歲左右恰好大學畢業,因此18-22歲年齡段的這部分人就將成為我國就業大軍中的新增加的一部分,他們的社會適應性的表現可以代表青年的社會適應性問題。所以我們選取18-22歲年齡段剛剛畢業的這部分人作為內蒙古青年的代表來研究就業壓力問題。計算公式如下:

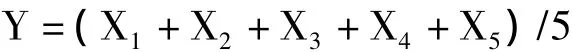

其中,Y表示從18歲到22歲這五年人口的平均值,Xi代表該年的新增勞動力。

例如,在2004年內蒙古新增勞動力的數值是在1982年到1987年這5年出生人口的平均值,為25.0萬人。按此原則計算,2005年內蒙古新增勞動力的數值是在1983年到1988年這5年出生人口的平均值,為24.8萬人,同樣2006年為25.8萬人,2007年為29.3萬人,2008年為28.6萬人。2011年以后,新增勞動力人數才開始下降。

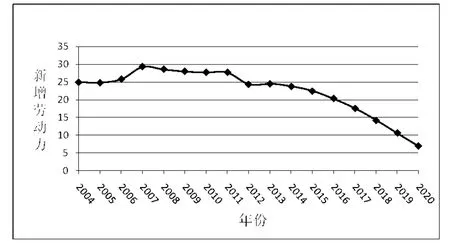

為了更直觀地觀察這幾年新增勞動力的人數,筆者根據這幾年新增勞動力的數據做出散點圖,從圖1中可以清楚地發現內蒙古新增勞動力的變化情況。

圖1 內蒙古自治區新增勞動力(萬人)

從圖1中可以看出,在2004年至2006年內蒙古新增勞動力平穩增長,基本保持水平;在2006年至2007年突然增加;而在2007年至2011年又保持穩定,并同時達到最大值;以2011年為拐點,以后新增勞動力人數逐漸減少。從上面的數據和圖形中可以看出,最近幾年內蒙古自治區青年群體的就業形勢依然嚴峻。

二、內蒙古青年群體就業影響因素的實證分析

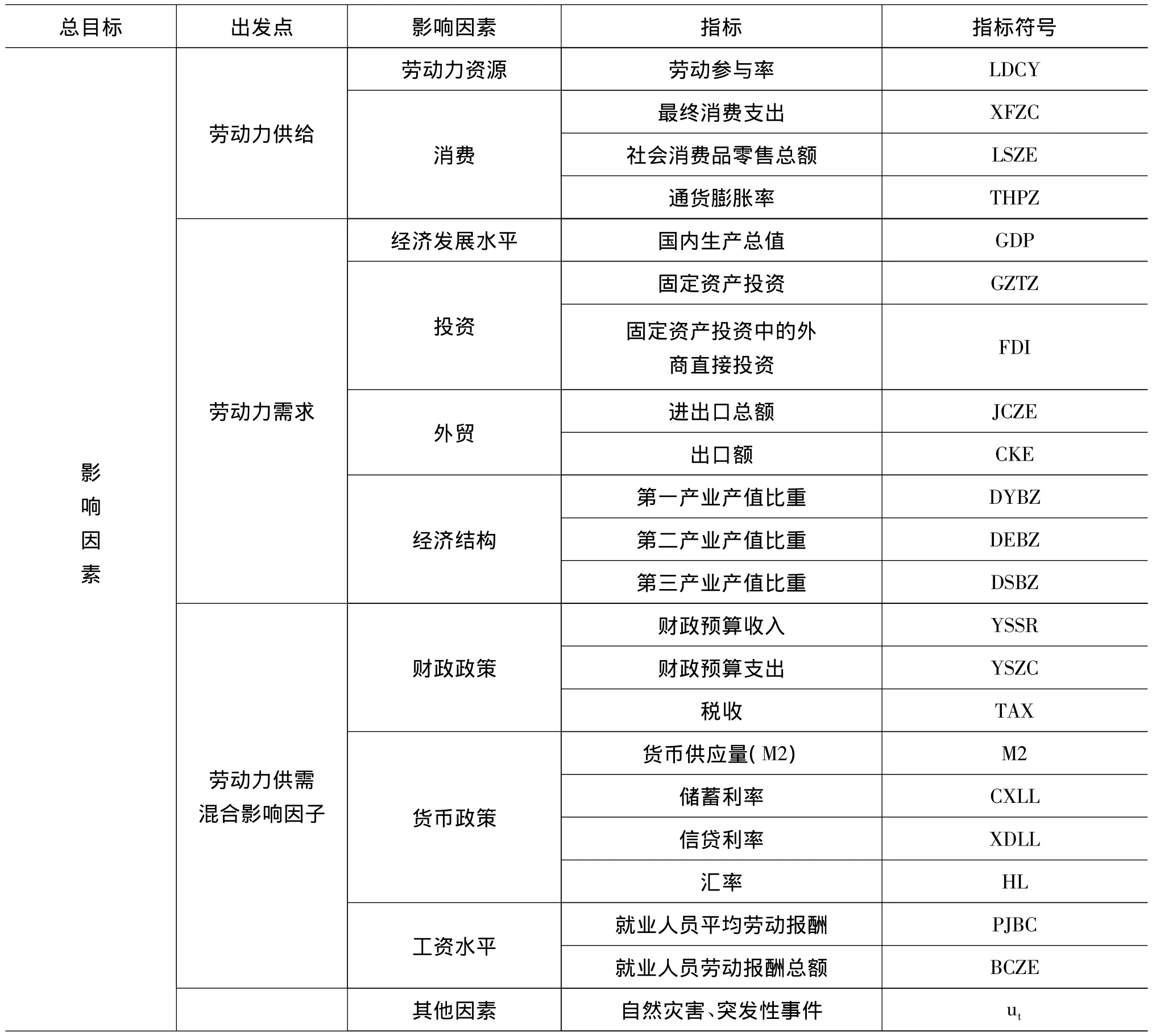

(一)建立就業影響因素的指標體系

造成青年就業難的因素是多方面的,包括目前的國情,如經濟體制改革和經濟結構加速調整導致青年技能結構與社會需求脫節,人口高峰的周期性波動及大學擴招等,還有青年自身的特點。由一般均衡理論可知,任何一種生產要素的投入數量都是該要素的供給和需求達到均衡時決定的數量。因而,勞動力的影響因素可從影響勞動力的供給和需求兩方面出發。勞動力需求是指一定時期內,在某種工資率下雇主愿意并能夠雇傭到的勞動力的數量。勞動力需求就是社會生產吸收和容納勞動力的能力和容量。供給是生產者在一定時期內在各種可能的價格下愿意而且能夠提供出售的該種商品的數量。在此筆者主要從影響勞動力供給和需求的影響因子出發選取影響因子和指標。

(二)就業影響因素的實證分析

在研究就業影響因素時,需要給予適當的考慮到底是選擇“失業率”還是選擇“城鎮就業人數”作為被解釋變量。因為通過考察2000年以來的年度數據可以看出,失業率變動不大,基本上保持在4%左右,用失業率數據做分析勢必存在很大的偏差。而且人力資源和社會保障部公布的失業率數據和中國社科院公布的數據的差異又非常大,用相對量來做被解釋變量效果不太好。

我們以表1中所歸納總結的影響就業的因子中提取影響因子,選取表中所涉及的指標進行逐步回歸分析,提取能夠影響內蒙古城鎮就業人數的因子。我們以城鎮就業人口為被解釋變量,其他因素為解釋變量。經過相關分析結果顯示,不僅僅被解釋變量與各個解釋變量之間存在較強的線性關系,且各解釋變量相互之間也存在較強的相關關系,即存在較嚴重的多重共線性,所以我們需要對各影響指標進行篩選,同時,為了使得到的回歸系數反映城鎮就業人數對各影響因子的彈性,我們在逐步回歸前對被解釋變量以及各絕對數指標取對數,然后進行回歸。這樣我們所得到的回歸系數就代表城鎮就業人數對各個影響因子的彈性。

指標經過處理之后我們對其進行逐步回歸,最終篩選出的影響勞動力供給和需求的因子主要是影響勞動力需求的反映投資情況的城鎮固定資產投資中的外商直接投資;影響勞動力供給的反映消費水平的最終消費支出總額指標;影響勞動力供給和需求的共同因子中反映工資水平的城鎮單位就業人員勞動報酬總額指標。這說明在1990-2010年間,影響內蒙古城鎮就業人數的主要因素是外商投資、消費和工資水平。

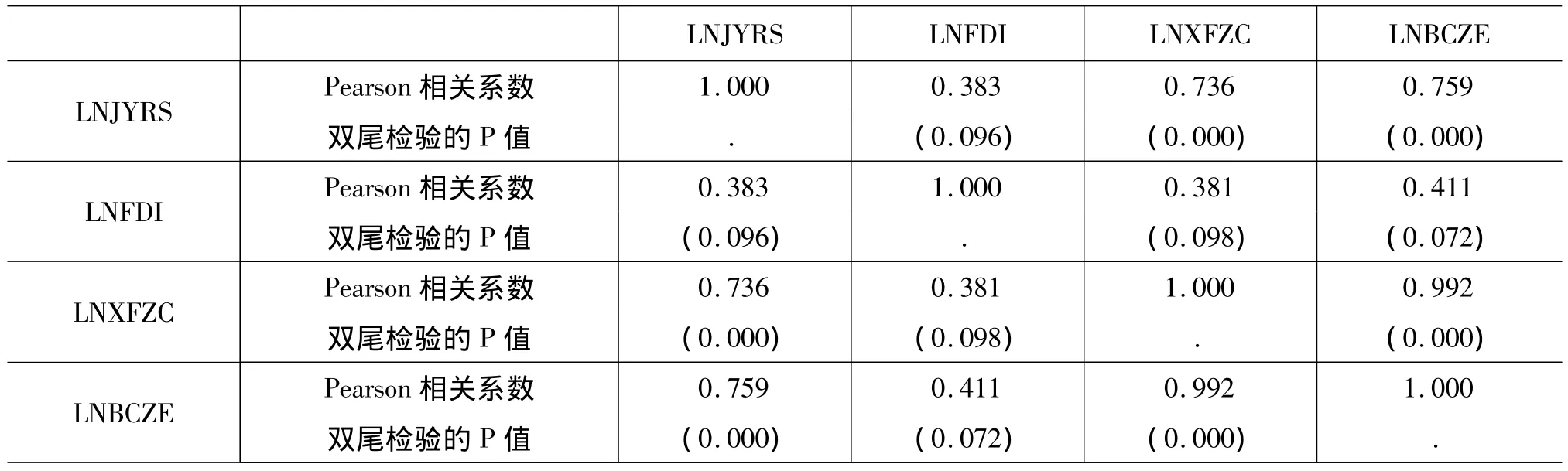

在指標處理的基礎上,對所選的指標以及城鎮就業人數根據所取得的數據進行相關分析,得到相關分析表,如表2所示。

由表2可知,在10%的顯著性水平下,取對數后的城鎮就業人數與各篩選的各對數變量存在線性關系,特別是最終消費支出總額和城鎮單位就業人員報酬總額存在非常強的線性相關關系。

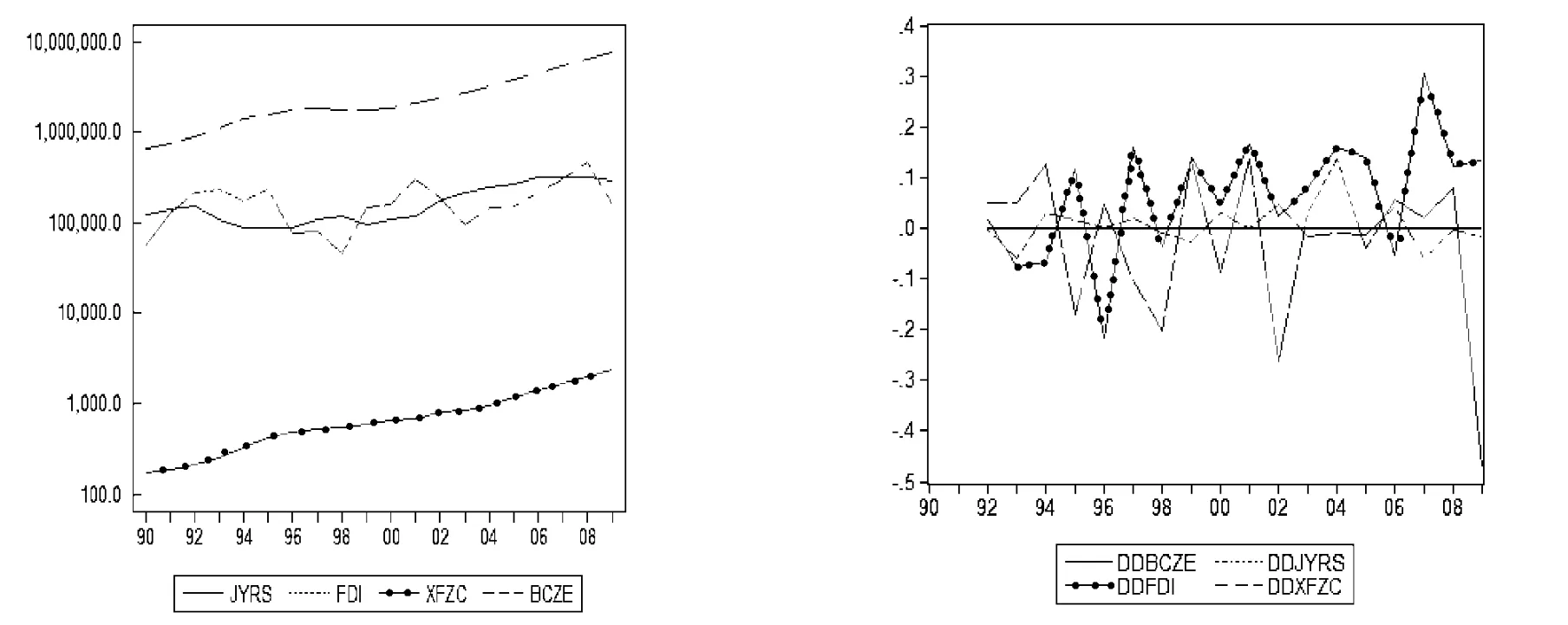

以下對上述篩選的取對數后的經濟變量和就業人數進行平穩性檢驗。首先,需要做出城鎮就業人數、最終消費支出總額、城鎮固定資產投資中的外商直接投資和城鎮單位就業人員報酬總額的趨勢圖(如圖2所示)。

表1 內蒙古就業人口的影響因素和指標

表2 提取的各變量以及城鎮就業人數的相關系數表

圖2 原始數據的趨勢圖 圖3二次差分后數據趨勢圖

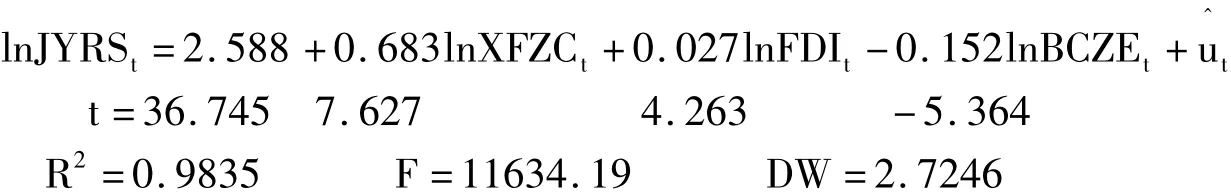

表3 單位根檢驗結果表

由圖2可發現,4個指標存在明顯的趨勢,且趨勢大致相同,是不平穩數時間序列。由圖3可看出,對其進行兩次差分后,其均值大致為0,得到的序列趨于平穩序列。為證明上述初步分析,我們需要進一步采用單位根檢驗,檢驗結果如表3所示。

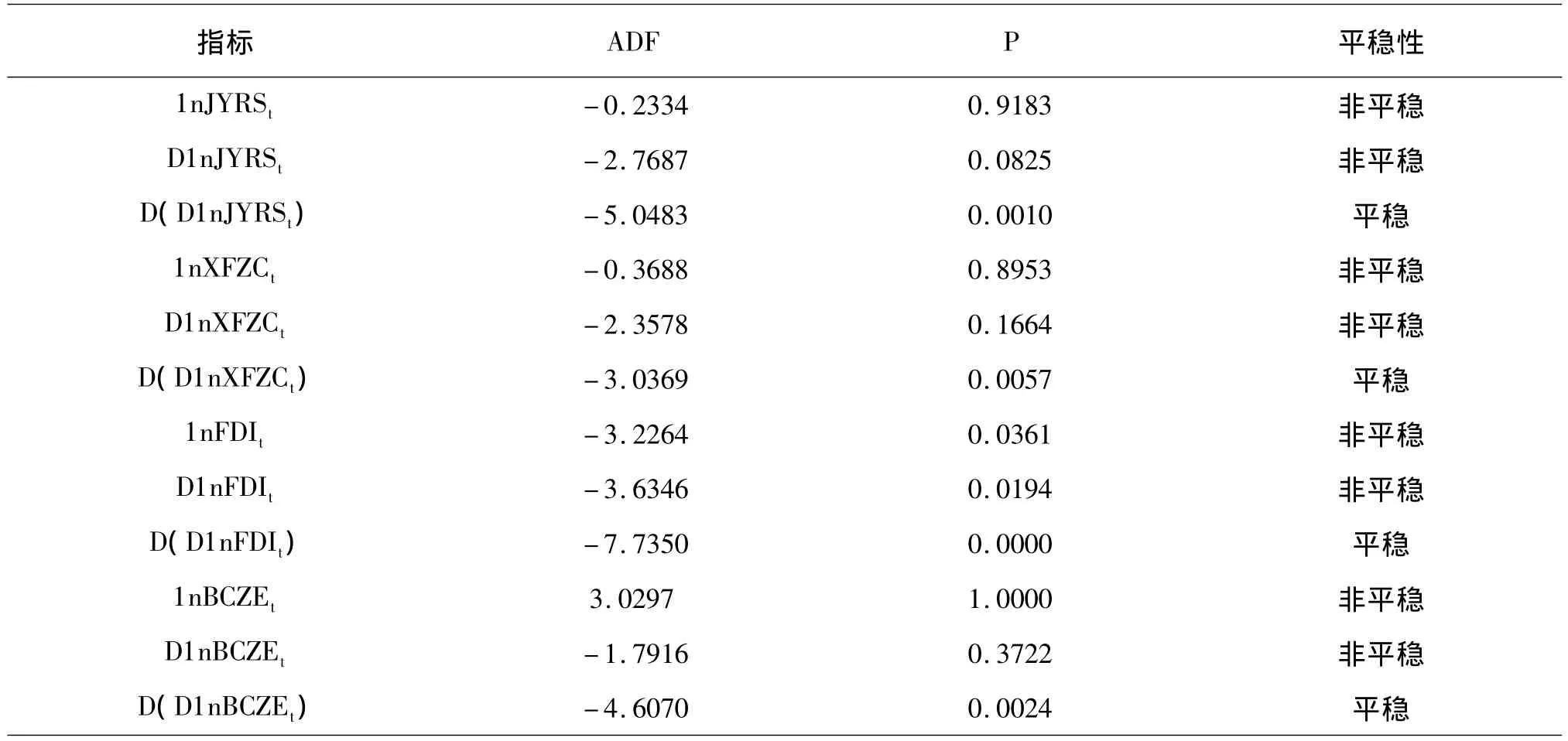

由表3可以看出,城鎮就業人數和四個影響因子都是非平穩系列,同時又都是二階單整即I(2),此檢驗結果也與我們所做的趨勢圖反映的平穩情況相符,故在短期內因為各個系列存在較強的季節趨勢,這些變量可能偏離均值,但它們卻存在長期穩定的均衡關系。從長遠來看,這種偏離是暫時的,隨著時間的推移將會回到均衡狀態,即存在均衡關系。下面建立如下回歸方程,利用OLS估計得到如下:

對上式之中的殘差進行單位根檢驗,通過繪制殘差的趨勢圖,可知它是不含常數和時間趨勢。再對其進行ADF檢驗,檢驗結果如表4:

表4 殘差的ADF檢驗結果

由表4可知,序列在1%的顯著性水平下接受原假設,即不存在單位根,可以確定殘差序列是平穩序列。上式表明內蒙古城鎮就業人數與最終消費支出總額、城鎮固定資產投資中的外商直接投資、城鎮單位就業人數勞動報酬總額存在協整關系。

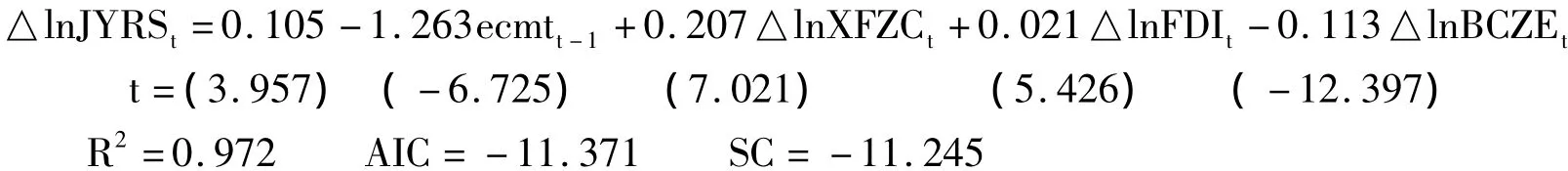

為了考察城鎮就業人數和城鎮固定資產投資中的外商直接投資、城鎮單位就業人數勞動報酬總額之間的動態關系,下面通過誤差修正(ECM)模型進行分析。通過對上面的均衡方程的估計,可以得到殘差序列,令誤差修正項建立下面的誤差修正模型:

利用普通最小二乘法估計上面的方程,結果如下:

在均衡方程中,取對數后的最終消費總額的系數為0.683,其系數是方程所選變量系數中最大的,說明消費對就業能夠產生較大的拉動作用;自治區城鎮固定資產投資中的實際外商直接投資每增加1%,能夠使城鎮就業人數增加0.027%,這個系數值是影響顯著的指標中最小的,體現了外商投資對就業較小的拉動作用;城鎮單位就業人員勞動報酬總額每增加1%,會使得城鎮就業人數減少0.152%,在這幾個指標中是對就業有負向作用的唯一指標,說明在此期間,工資水平對勞動力需求的抑制作用影響大于對勞動力的供給拉動作用,勞動力是供過于求的。

誤差修正模型中的差分項反映了短期波動的影響。城鎮就業人數的短期波動可以分為兩部分:一部分是城鎮就業人數偏離長期均衡的影響;一部分是短期最終實際消費支出總額、城鎮固定資產投資中的實際外商直接投資和城鎮單位就業人員勞動報酬總額波動的影響。誤差修正項ecmt的系數的大小反映了對長期偏離的調整力度。從系數估計值(-1.263)來看,當短期波動偏離長期均衡時,將以(-1.263)的調整力度將非均衡狀態拉回到均衡狀態。

(三)內蒙古三大產業對就業的影響

從以往研究可知,就業結構會隨著經濟發展和產業結構的變化相應發生變動。就業結構理論中的“配弟-克拉克定理”認為,勞動力在第一產業的就業比重逐步下降;第二產業的就業比重從上升到穩定,再趨于下降;第三產業的就業比重不斷提高,內蒙古也正在經歷著這樣的一個歷程。從改革開放以來,內蒙古自治區的就業結構跟東部地區一樣也隨著經濟增長發生著巨大的變化。

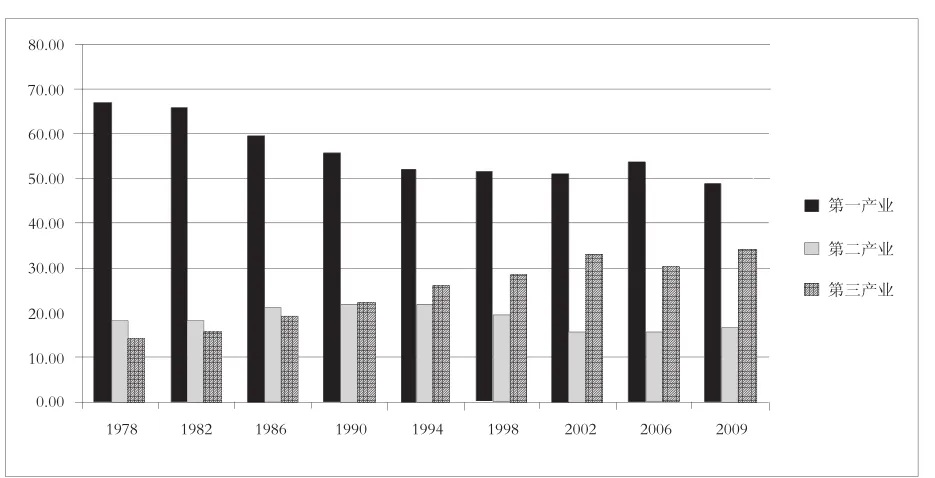

為了更直觀地表現三大產業吸收就業的能力,我們用柱形圖來表示如下:

圖4 內蒙古三大產業吸收就業能力柱形圖

1978-2009年,第一產業就業所占比重由67.10%一路下降至48.84%,下降幅度很大,達到18.26%;第二產業就業比重由最初的18.45%,變化至2009年的16.92%,中間曾出現過波動;第三產業就業比重則從14.45%一直上升至34.24%,說明第三產業成為吸納第一產業剩余勞動力的“蓄水池”,雖然還無法完全吸納第一產業所有剩余勞動力,但第三產業對勞動力的巨大吸納能力已經體現出來。

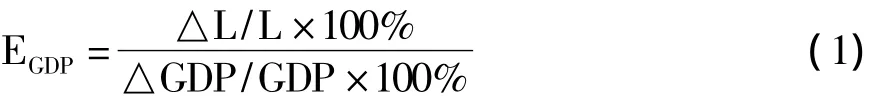

通過對上圖比較分析可知,內蒙古的就業結構目前尚不合理,應該進一步研究如何擴大三大產業的吸收就業的能力。就業彈性分析是研究三個產業的擴大就業能力的基本方法,所謂就業彈性是衡量經濟增長引起就業增長大小的一個指標,即在某一時期內就業數量的變化率與產值變化率之比。具體到三大產業的就業彈性,就是指三大產業的各個產業產值增長率每改變一個百分點,所帶來的就業增長率的大小。就業彈性系數越小,說明該產業對勞動力的吸納能力越弱,與之相反,就業彈性系數越大,說明該產業對勞動力的吸納能力越強。用公式表達就是:

設立模型:

通過兩邊取對數轉化為雙對數線性模型:

雙對數線性模型的一個非常好的特點就是斜率系數測度了因變量對自變量的彈性,在式(3)中也就是度量了由給定GDP百分比變化引起L的百分比變化,即當GDP增加1%時的變動程度。可以增加拒絕參數零假設的概率,從而避免經濟變量的不平穩產生虛假回歸,采用ADF方法對序列進行單位根檢驗。經檢驗,lnL1、lnL2、lnL3、lnGDP1、lnGDP2、lnGDP3 六個序列均為非平穩序列,但經過一階差分后,在5%的顯著性水平下都拒絕了單位根假設,說明是一階單整序列,即I(1),這就說明變量間的關系有可能是協整的。我們通過進一步的檢驗發現確實存在協整關系,于是可以使用經典的回歸方法來進行測算。

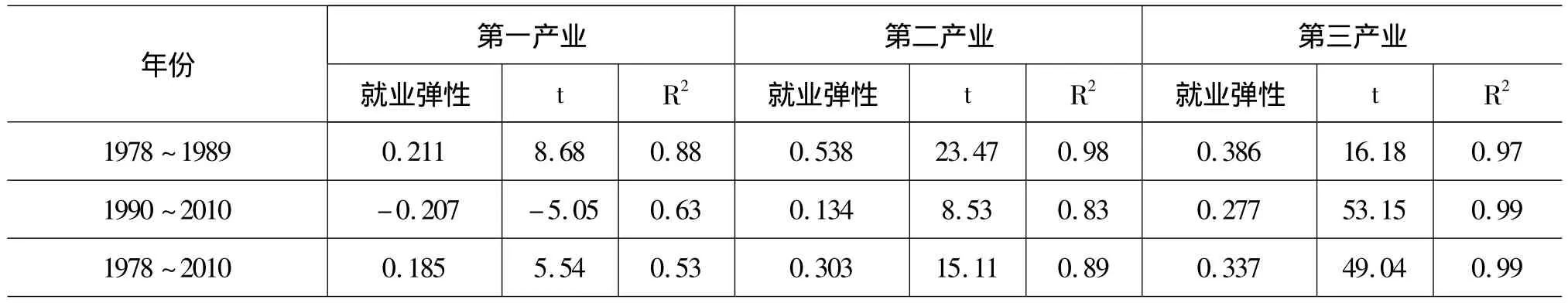

模型經過檢驗發現在1990年前后三大產業的就業結構有明顯變化,因此可以將數據分成兩個階段,第一階段為1978~1989年,第二階段為1990~2010年,這樣就得到內蒙古三大產業的就業彈性指數表,如表5所示。

這些就業彈性分別通過了t檢驗,模型的擬合程度(R2)除了1990~2010、1978~2010年的第一產業的擬合優度小于0.8,其他均達到了0.8以上,說明模型的擬合情況良好(一般認為,擬合優度大于0.8就說明樣本對模型的擬合程度較好)。綜合來看,自1978年改革開放以來到2010年為止,第一、第二、第三產業的平均就業彈性分別為0.185、0.303和0337,可以看出第一產業的就業彈性最小,第二產業次之,第三產業彈性最大。

表5 內蒙古三次產業的就業彈性指數表

三、結論

青年群體的社會作用、社會地位越來越顯現,形成的群體性力量對深度的經濟體制和政治體制改革具有重要的影響意義。面對就業的嚴峻形勢,政府采取什么就業政策以緩解日益嚴重的就業壓力,使青年群體更好地適應社會融入社會,這既是政府宏觀調控的目標,也是為深化改革創造良好環境的必要措施。

1.制定穩定的工資保障措施,完善相關勞動法規,防止公司過度裁員,保障職工權利。根據當前經濟形勢和企業實際,出臺相應政策,制定穩定的工資保障制度是合情合理的。

2.促進勞動力與外資經濟結合的政策。利用國際資本和國際市場擴大勞動力就業是開放經濟條件下的必然選擇。充分利用內蒙古的優勢引進外商投資,創造更多的就業崗位,緩解自治區青年群體的就業壓力。

3.利用刺激消費作為擴大內需的著力點,從而增加就業。積極擴大內需,謹慎加大投資,特別是在金融危機的背景下,政府應利用消費支出來促進經濟保持穩定發展,從而產生更多的就業崗位,緩解就業的壓力。不斷增加就業和擴大消費是緩解當前就業形勢的關鍵措施。

4.大力發展第三產業,充分發揮第三產業對就業的吸納能力。三大產業的勞動力轉移還存在一定的障礙,勞動力仍不能完全自由流動。三大產業今后就業目標將調整為:盡快轉移第一產業勞動力,持續增加第二產業勞動力,盡快擴容第三產業就業崗位。大力發展第三產業不僅有助于緩解第一產業日益嚴峻的就業壓力,而且也符合產業演進的規律,有利于解決青年的就業問題,使之更好地融入到社會中,實現國民經濟的持續健康穩定發展。

[1]黃安余.經濟發展與勞動就業[M].北京:北京大學出版社,2008.

[2]李俊峰,鄒紅美.就業與經濟增長的相關性分析[J].統計觀察,2005,(4).

[3]趙建國.經濟增長促進就業的實證分析[J].財經問題研究,2003,(5).

[4]劉江.北京市GDP與三次產業就業的實證評價[J].中國集體經濟,2008,(2).

[5]陳安平,李勛來.就業與經濟增長關系的經驗研究[J].經濟科學,2004,(1).

[6]劉軍麗.我國三大產業就業結構與就業彈性的實證分析[J].統計與決策,2009,(9).

[7]李紅松.我國經濟增長與就業彈性問題研究[J].財經研究,2003,(4).

[8]張曉峒.EVIEWS使用指南與案例[M].北京:機械工業出版社,2008.

[9]魏作磊.對第三產業發展帶動我國就業的實證分析[J].財貿經濟,2004,(3).

[10]高鐵梅.計量經濟分析方法與建模[M].北京:清華大學出版社,2006.

[11]肖云,周巧,楊絮飛.我國就業長期和短期影響因素的定量分析[J].統計與決策,2010,(15).