內蒙古社會保障支出水平的實證分析

鮑震宇

(內蒙古財經大學 財政稅務學院,內蒙古 呼和浩特 010070)

一、內蒙古社會保障水平的測定

社會保障水平是指社會保障支出占GDP的比重,反映著社會成員享受社會經濟發展成果的高低程度。本文主要分析社會保障制度出現重大、密集變革的2006年-2010年社會保障水平,數據來源于相關統計年鑒。社會保障水平計算公式如下:

內蒙古社會保障水平=內蒙古社會保障支出總額/內蒙古生產總值

=離退休、退職保險福利費水平+內蒙古社會保險水平

+社會福利水平+社會優撫水平+社會救助水平

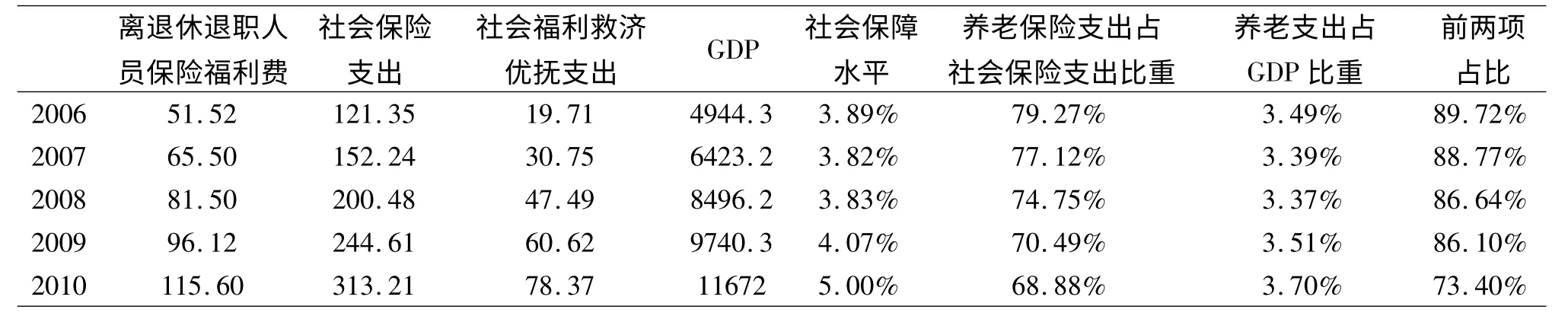

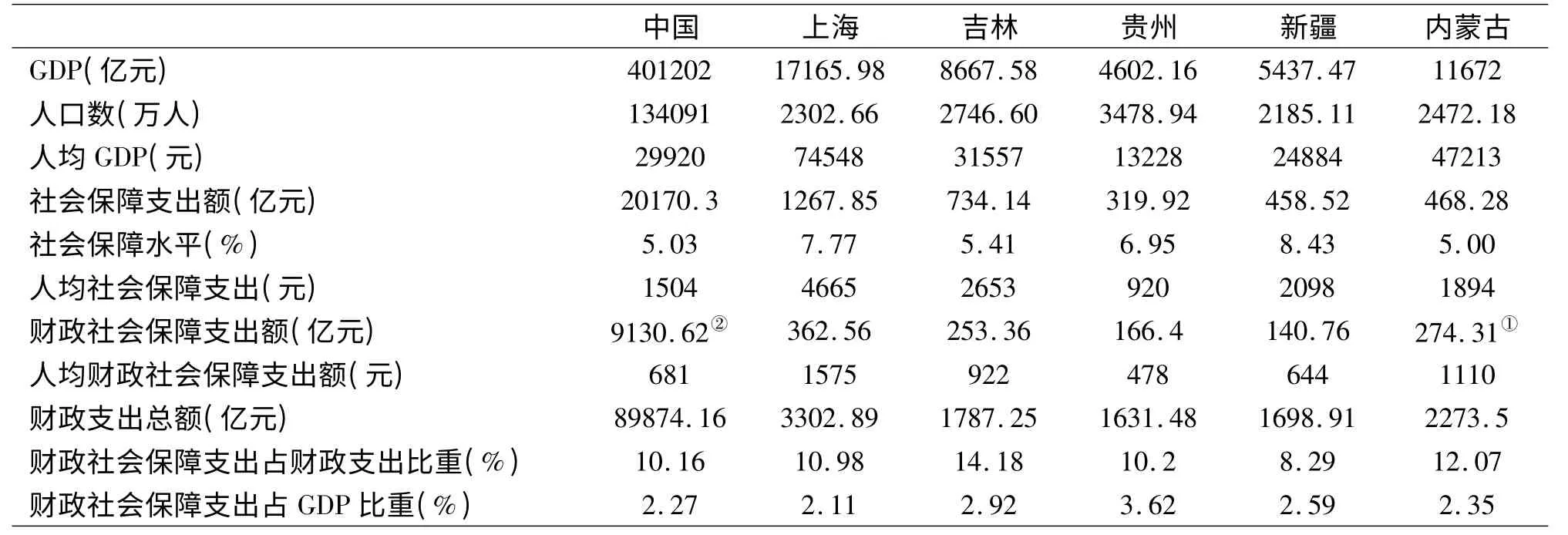

內蒙古社會保障水平的測算結果見表1,由表1可知,2006年至2010年,內蒙古社會保障總水平在3.89%-5.00%之間,呈現逐年增長態勢。在社會保障支出中,用于離退休、在職職工的五險支出占主要部分,2006年至2009年占比都在86%以上,2010年下降12.7個百分點,不是由于社會保險支出絕對數下降(相反上升了),而是由于住房保障支出增加,這與我國推行保障性安居工程政策密切相關。

表1 內蒙古社會保障水平統計 單位:億元

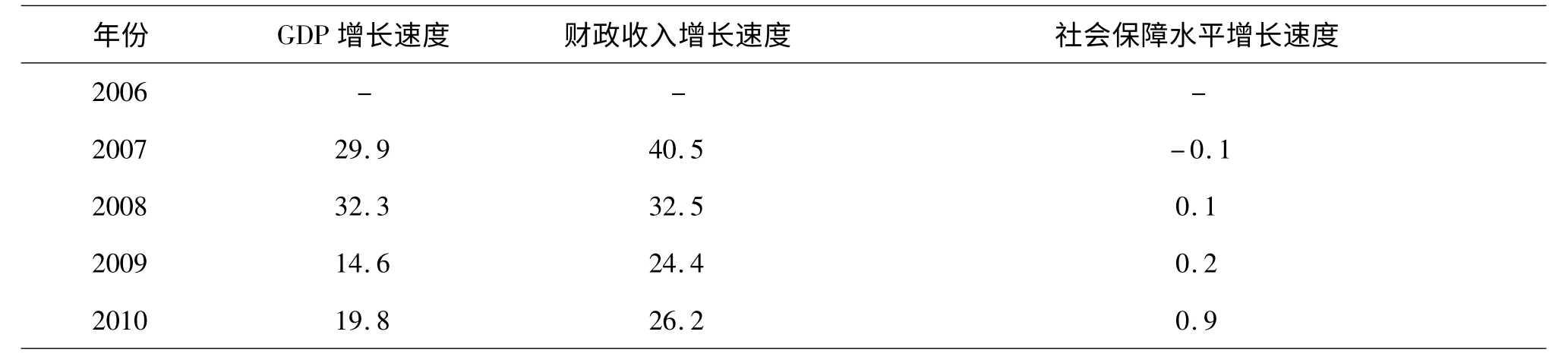

同時,社會保障的主要支出項目是養老支出基本,占社會保險總支出的70%以上。說明社會保險支出主要取決于人口的老齡化程度,內蒙古已于2006年開始進入老齡社會,并且內蒙古的養老費用將會逐年遞增。然而,2006年-2010年內蒙古社會保障水平總體不高,增速也遠遠不及政府財政收入及GDP的增速(見表2)。可見,在內蒙古政府收入及經濟增長的同時,社會保障這樣的公共服務事業卻沒有獲得更多投入,在社會保障方面,居民沒有分享到經濟增長的碩果。

表2 內蒙古GDP、財政收入、社會保障水平增長速度對比 單位:%

二、內蒙古社會保障支出水平比較

(一)內蒙古社會保障支出水平國際比較

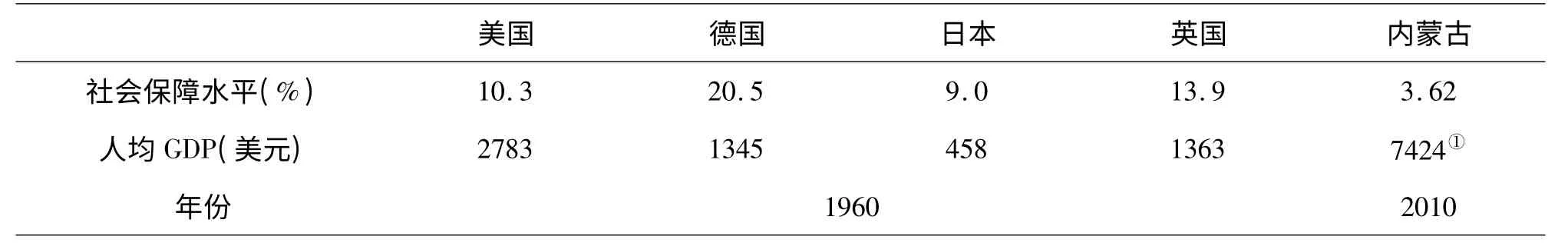

1.內蒙古社會保障水平的國際比較

表3可以看出,雖然內蒙古采用的社會保障支出口徑小于其他對比國,然而即使是達到10%的支出水平,也比美日德英四國落后了半個世紀。

從社會保障財政支出比重來看,內蒙古自治區遠落后于美國。例如,2010年美國政府經常性支出的大頭是醫療衛生和社會保障,兩者合計占政府總支出的45.5%,而內蒙古自治區的這一比例是18.2%,全國僅為15.5%。我國社會保障水平與發達國家的差距,是由國力差距引起的。

表3 2010年內蒙古自治區社會保障支出水平國際比較

2.內蒙古社會福利及社會優撫的國際比較

一國政府對社會弱勢群體的保障最能體現社會公正性,也是社會成員分享經濟發展成果的集中體現。對弱勢群體的保障,我國在制度層面體現于社會福利及社會救助制度,本文將以美國低收入者福利為參照物,體現內蒙古自治區福利救助水平,以尋找改進提升的空間。

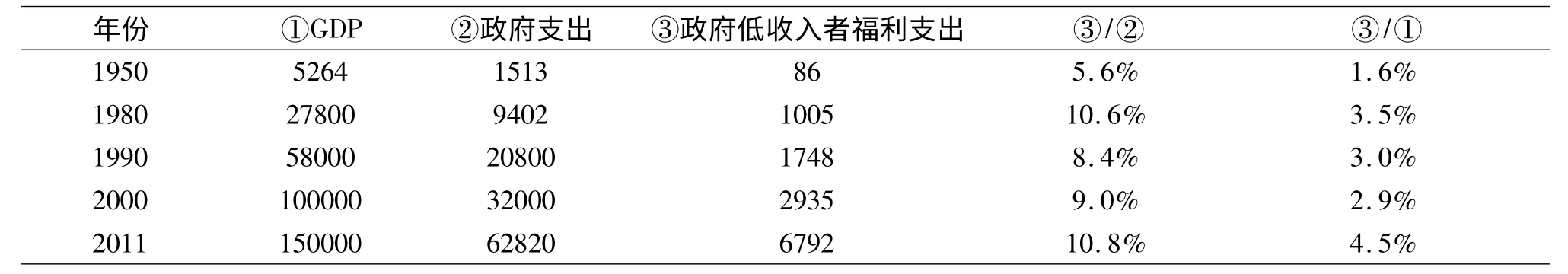

美國不是典型的福利社會,但政府在民眾社會福利上的開支并不低。在社會救助及社會福利項目上(以下簡稱低收入者福利,具體包括失業救濟、住房補貼、低收入補貼、低收入者的社會保障等項目),僅聯邦政府為低收入者設立的福利項目就有100多種,而聯邦、州和地方三級政府每年為低收入家庭提供的福利金額超過6000億美元。表4列示了1950年-2011年美國低收入者福利占GDP及三級政府支出的比重。

表4中,1980年、1990年、2000年及2011年,政府用于低收入者福利的支出占GDP的比重較高,是由于這四個年份的貧困率較高,分別為19%、13.5%、11.3%及15.1%,因而政府對于低收入者的支出增加。

表4 美國社會福利及救助的支出水平 單位:億美元

對比表4的數據,內蒙古自治區2010年政府社會福利及救助支出占政府總支出的比重僅為3.3%,社會福利及救助總支出占內蒙古GDP的比重僅為1.3%,仍落后于美國1950年的低收入者福利水平。值得注意的是,這一數據體現的不只是內蒙古與美國經濟實力的巨大差距,更值得注意的是政府支出的結構和傾向性,美國政府非常注意經濟發展成果在社會弱勢群體中的分配,以縮小社會收入差距,這也啟示內蒙古自治區在今后的社會經濟發展過程中,應讓社會成員特別是弱勢群體分享更多的發展成果。

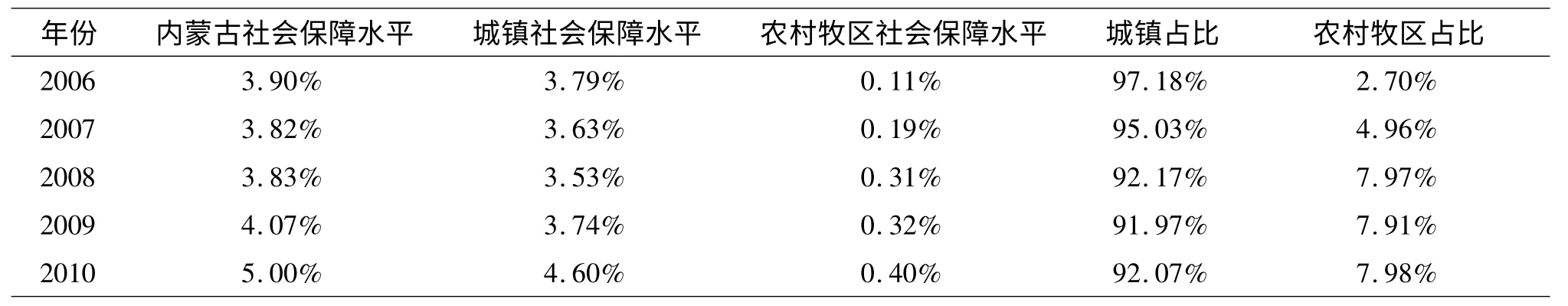

(二)內蒙古社會保障支出水平國內比較

本文采用人均GDP全國及東部皆排名第一的省份上海,全國排名第十一位、中部地區排名第一位的中部省份吉林,全國排名最末一位的西部省份貴州,以及同為少數民族自治地區的新疆作為參照地區,內蒙古為人均GDP全國排名第六、西部排名第一,并同時與全國及發達國家進行比較,以期全面反映內蒙古自治區的社會保障水平(表5)。

表5 2010年內蒙古自治區社會保障支出國內比較

1.社會保障水平的比較

由表5可知,2010年,全國社會保障支出占GDP的比重為5.03%,上海、吉林、貴州、新疆全部高于這一比重,只有內蒙古自治區略低于全國社會保障水平,但從絕對數來看,社會保障支出總額并不算低,其由高至低的排序是上海,吉林,內蒙古,新疆,貴州。

2.人均社會保障支出額比較

2010年,上海人均社會保障支出最高,達4665元,其社會保險支出占社會保障支出的88%,而養老保險支出占社會保險支出的90%,占社會保障支出的78%,可以推斷上海的人口老齡化較為嚴重;貴州人均社會保障支出最低最有920元,但養老保險支出占社會保險支出的69%,僅占社會保障支出的35%,而社會救助、優撫、福利、住房保障等國家和地方財政全額補助、無需個人繳費的項目支出占社會保障支出的50%,說明貴州人口年齡結構較輕,但經濟發展落后,需要財政的大力扶持;對內蒙古而言,養老保險支出占社會保險支出的68.8%,占社會保障支出的46%,幫扶性質的社會救助、優撫、福利、住房保障項目支出僅占社會保障支出的33%,可見內蒙古也存在相當程度的養老負擔,但經濟發展自主能力較強。

3.財政社會保障支出額比較

財政社會保障支出顯示了財政對社會保障事業的補貼力度,補貼額由高至低為上海,內蒙古,吉林,新疆,貴州,財政對社會保障的支出與經濟發展水平正相關。

(三)內蒙古社會保障水平城鄉比較

建國以來,中國的社會經濟發展一直呈現二元社會經濟格局,內蒙古自治區也不例外,在社會保障制度上也體現這種二元性特征,即城市社會保障制度與農村社會保障制度是分割的,不是一體的;城市社保水平也高于農村社保水平,城鎮居民與農村居民相比,享有更多經濟發展成果。

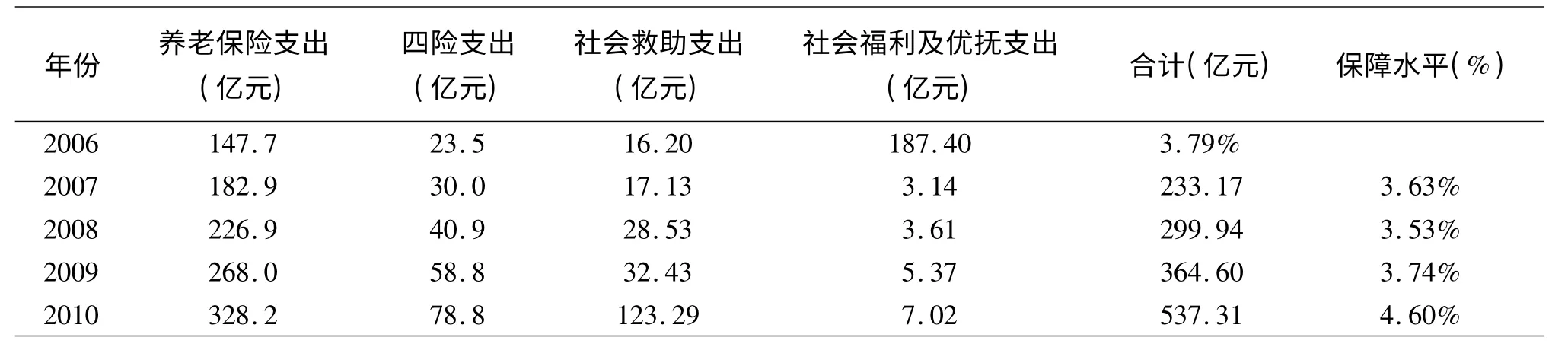

1.內蒙古城鎮社會保障水平

我國社會保障制度的建立首先從城市開始,城鎮社會保障制度包括行政事業單位離退休費、基本養老保險制度、基本醫療保險制度、居民醫療保險制度、失業工傷生育保險制度、社會救助制度、社會福利制度以及社會優撫制度,各項制度的社會保障支出水平見表6。

表6 內蒙古城鎮社會保障水平 單位:億元

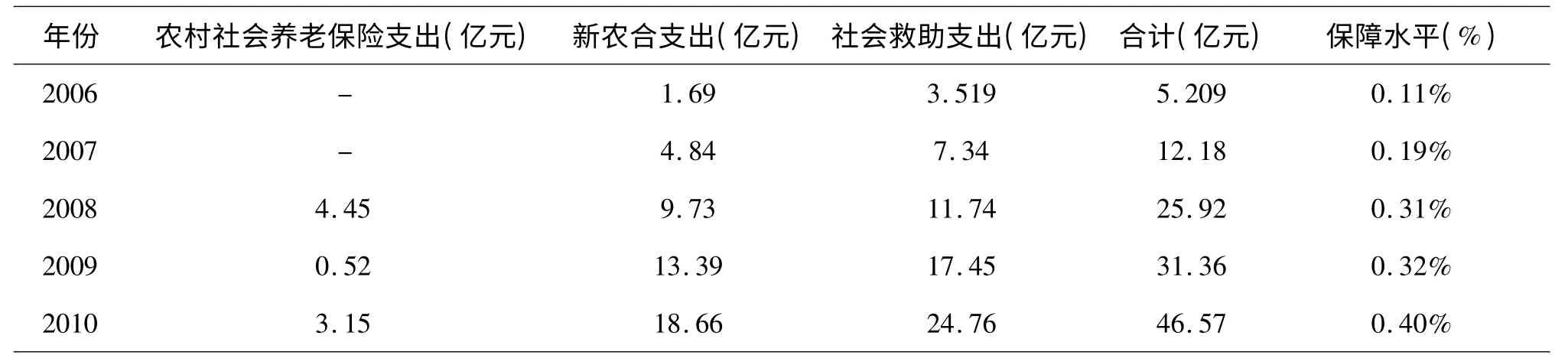

2.內蒙古農村牧區社會保障水平

在二元社會保障制度下,相比于城鎮社會保障制度,農村社會保障制度的發展較為落后,近些年隨著中國經濟實力的增強,在五保制度的基礎上,農村社會養老保險、新型農村合作醫療保險、農村牧區最低生活保障制度、醫療救助等社會保障項目逐漸建立起來,成為一項惠農政策,但由于農村集體經濟實力較弱,國家財政能力有限,農民自身收入較低等原因,農村社會保障制度整體來講,保障能力有限,發展較為落后,具體見表7。

表7 內蒙古農村牧區社會保障水平 單位:億元,%

3.內蒙古城鄉社會保障水平比較

由于社會、歷史、經濟原因,農村社會保障制度羸弱。雖然國民的社會保障支出只能分享整個社會經濟成果的3%~5%這樣一個較小比例,但其中的90%也被城鎮居民特別是行政、事業、企業單位職工 享有,農村居民的社會保障福利微乎其微(見表8)。

表8 內蒙古社會保障水平的城鄉構成 單位:%

(四)結論

2010年,內蒙古政府支出中僅3.3%用于低收入者的社會福利和救助支出,18.2%用于醫療衛生和社會保障,遠低于發達國家水平;這一年,內蒙古農業人口占總人口的59%,其社會保障支出在社會保障總支出中所占比重卻不足10%,農村保障水平也遠低于城鎮。因此,內蒙古有必要統籌發展城鄉社會保障制度,大力推進農村社會保障制度及低收入者福利制度建設,不斷擴大制度的覆蓋范圍,確立廣覆蓋、保基本、多層次、可持續原則,以解決制度缺失問題為重點,繼續健全和規范各項保障制度。

三、完善內蒙古社會保障制度的對策建議

(一)完善農村社會保障制度

近些年,內蒙古自治區社會保障事業持續發展,在2003年開展的新農合制度的基礎上,2006年推行了農村低保制度,2009年實施了新農保制度,2012年設立了農村居民的大病醫保制度,并且農村社會救助的項目也不斷增加,中央和地方政府財政補貼也持續提高。然而,農村居民社會保障項目增加了,保障水平仍舊不高,需要從以下方面進行改進。

1.完善新農合制度

目前新農合登記和報銷的手續非常繁瑣,降低了其社會滿意度;保障水平不高,農村牧區居民實際受益比預想低;隨著大量青壯年勞動力外出打工,涌現出大量的空心農村,新農合異地就醫異地報銷服務缺失,不能滿足農牧民醫療需求;農村牧區醫療供給同樣存在問題:醫療服務供方誘導需求非常突出,即定點醫院并非按照最有利的方案開展治療,普遍存在開大處方,多開藥,開貴藥,過渡消費醫療服務,增加醫療支出,也加重了農牧民負擔;醫療服務供給機構基礎設施落后,鄉鎮衛生院破舊,醫務人員素質整體不高,誤診死亡案例時有發生,而好醫院的天價醫療費和路費又使農牧民望而卻步,這都制約了新農合的有效運行。完善新農合制度需要從以下幾方面入手:加大財政支持力度,為新型農村合作醫療的順利開展提供必要的資金保障;不斷完善監管機制,專款專用,專戶儲存,封閉運行,保證農牧民對新農合醫療報銷的知情權和監督權;建立科學的農牧民醫療費用補償方案,注重地域補償的平衡性;提供更多地培訓平臺和激勵機制,引入和留住高素質醫療服務人才,淘汰不合格醫務人員。

2.完善新農保制度

新農保制度從2009年試點實施以來,覆蓋范圍持續增加,發展迅速,但面臨著較多的風險和不足。首先,新農保基金保值增值風險。基金結余除預留的支付費用外,全部用于購買國家債券或轉存定期存款,然而銀行和國債的利率不足以彌補持續高漲的通貨膨脹,基金縮水嚴重;其次,新農保制度統籌層次較低,實行縣級管理。這種分割管理的小規模基金社會化程度低,調劑范圍小,抗風險能力低,管理水平低下;最后,新農保制度不統一。除了新農保,還有失地農民的養老保險、農民工的養老保險、農村五保供養制度和專門針對計劃生育對象的養老保險等。由于各類保險的辦法和水平都不一樣,在很大程度上撕裂了作為整體的養老保險制度。內蒙古新農保制度的發展應注重基金管理運作科學化,將新農保基金交由金融部門進行專門管理;打破戶籍界限,建立一體化的社會養老保險體制,打通各類不同層次養老保障制度之間的轉換渠道。

3.農村牧區低保制度

從低保制度整體來講,2012年上半年,內蒙古財政對城鄉低保支出共計24億,調高了城市和農村牧區低保標準,城市低保標準達到每月385元,農村牧區低保標準達到每年2583元。然而農村牧區低保制度可持續發展,還需要加強以下幾方面的工作:首先,要鞏固完善農村最低生活保障制度,縣市級財政能力畢竟有限,必須加大中央財政和省級財政的補助力度;其次,要做到應保盡保。農村最低生活保障制度是針對農村牧區生活困難群眾建立的,其出發點就是要把所有由于各種原因而不能保障基本生活的農村牧區居民全都覆蓋,使他們能夠得到維持基本生活所需的費用。如果一個農村家庭的收入水平達不到維持基本生活的標準,可采用補差的方法,對該家庭進行補助,以確保其能夠維持基本生活;最后,要不斷提高保障標準和補助水平。隨著內蒙古自治區經濟發展水平的不斷提高和財政實力的不斷增強,必須不斷提高當地農村最低生活的保障標準和補助水平,以便使更多的農村牧區生活困難群眾享受低保。

(二)強化民生優先意識,優化財政支出及生產總值分配結構以促進民生改善

社會保障基金來源于單位、個人繳費以及政府財政補助,而提高社會保障水平不能簡單地提高單位及個人繳費率,這會影響到企業效益及個人基本生活,也不能認為擴大覆蓋面就會提高保障水平,因為擴面所需的時間和成本較高,考慮到近年來政府收入持續增加的現狀,可以通過優化政府支出結構,增加社會保障補助支出來提高居民福利水平,改善民生。應爭取在近期內將社會保障支出占財政支出的比重從現在的12%提升到16%左右。除此以外,還需健全社會保障預算制度。建立社會保障預算科目,將原來分散于其他預算科目中的具有社會保障性質的財政支出,以及目前屬于預算外“線下列支”的五大社會保險支出納入專門社會保障預算科目進行統一核算與管理,進一步強化社會保障資金管理。

[1] 穆懷中.社會保障適度水平研究[J].經濟研究,1997,(2).

[2] 趙新亞,張敬一.甘肅省社會保障水平適度性分析[J].蘭州交通大學學報,2006,(4).

[3] 許曉茵,韓麗妙.社會保障和地區經濟差異:1996~2004中國面板數據分析[J].上海經濟研究,2006,(12).

[4] 夏明會.廣東省社會保障水平的測定研究[J].廣東經濟,2007,(7).

[5] 白鳳崢.山西省農村社會保障水平研究[J].經濟問題,2008,(2).

[6] 周鳳蓮.社會保障水平的綜合測定與評價[D].山西財經大學,2010,(3).

[7] 金忠帥.中國社會保障適度水平的測定與分析[D].山東大學,2010,(4).

[8] 王宇紅,梅瑞.全國各地區社會保障水平實證研究[J].河北北方學院學報(自然科學版),2012,(4).