臨河區土地利用演變及其驅動力分析

呂君王穎

(內蒙古財經大學 資源與環境經濟學院,內蒙古 呼和浩特 010070)

20世紀90年代以來,土地利用演變研究成為區域科學、地理學、環境科學等多種學科研究的新熱點[1-7]。我國目前正處于制度改革與經濟轉型階段,城市化進程加快,從而引起土地利用變化,導致經濟、社會和環境的進一步變化。從區域的角度出發,研究地方城市土地利用變化及其驅動因素已經成為擺在我國學者與各地政府面前的一件重要任務[8]。

一、臨河區概況

臨河區地處內蒙古西部、巴彥淖爾市中部,居河套平原腹地,坐落在黃河“幾”字彎上方,南與鄂爾多斯高原隔河相望,北依陰山,東西分別與五原縣、杭錦后旗毗鄰,是巴彥淖爾市政府所在地,是全市政治、經濟、文化、交通、信息的中心。臨河區全境為黃河沖積平原,地面開闊平坦,地勢從西南向東北微傾斜,地下水資源豐富,地下水埋深平均為1.6米至2.2米。臨河區屬溫帶大陸性氣候,平均氣溫6.8℃,平均降水量140多毫米,日照強且時數長,晝夜溫差大,無霜期為140天左右。灌淤土是臨河區的主要土類之一,分布地區較廣,由于引黃河水灌溉和耕作施肥,灌效層均勻一致,層理不明顯。灌效層中,腐殖質含量較高,結構良好,易耕作,是臨河主要耕作土壤,適于多種作物、林木及牧草生長。

2009年底,臨河區總人口534671人,其中非農業人口305578人,占總人口的57.15%,農業人口229093人,占總人口的42.85%;人口出生率為8.58‰,人口死亡率3.47‰,人口自然增長率5.11‰。人民生活持續改善,城鎮居民人均可支配收入達到12390元,增長16.20%;農民人均純收入6995元,增速達16.60%。2009年全區實現地區生產總值128.10億元,同比增長22.30%。其中:第一產業增加值21.20億元,增長8.70%;第二產業增加值59.80億元,增長27.30億元;第三產業增加值47.10億元,增長24.90%。產業結構由上年的22∶42∶36調整為17∶47∶36,第二產業增加值比重提高了5.00%,人均地區生產總值23962元,比上年增長18.40%。地方財政收入完成10.24億元,增長23.10%。全部工業實現增加值51.80億元,比上年增長39.00%,增速高于巴彥淖爾市平均水平11.20%,居全市各旗縣區第2位。全社會固定資產投資完成81.20億元,比上年增長24.90%。社會消費品零售總額38.30億元,增長25.20%。

二、臨河區土地利用現狀分析

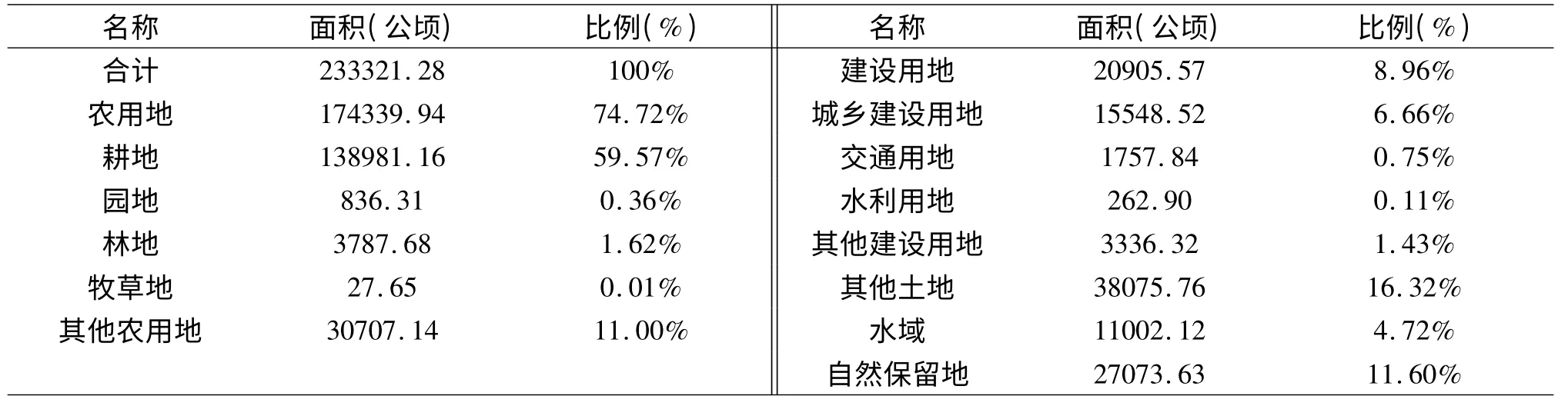

2009年末,臨河區土地總面積為233321.28公頃,其中農用地面積最大,為174339.94公頃,占總面積的74.72%;建設用地為20905.57公頃,占總面積的8.96%;其他土地為38075.76公頃,占土地總面積的16.32%,具體的分類利用結構見(表1)。

表1 2009年臨河區土地利用結構

(一)農用地的結構現狀

2009年末,臨河區農用中,耕地面積138981.16公頃,占農用地總面積的79.72%,其中基本農田面積為93444.64公頃;園地面積為836.31公頃,僅占農用地總面積的0.48%;林地面積為3787.68公頃,占農用地的2.17%;牧草地面積為27.65公頃,占農用地的0.02%,全部為人工草地;其他農用地面積為30707.14公頃,占農用地總面積的17.61%。

耕地大部分為水澆地,面積為138974.09公頃,占耕地面積的99.99%,全區人均耕地3.91畝;林地中,有林地面積為1200.29公頃,占林地面積的31.69%,灌木林地面積為863.53公頃,占林地面積的22.80%,其他林地面積為1723.86公頃,占林地面積的45.51%;其他農用中,設施農用地面積為2843.23公頃,占其他農用地面積的9.26%;農村道路面積為5801.75公頃,占其他農用地面積的18.89%;坑塘水面面積為1660.90公頃,占其他農用地面積的5.41%;農田水利用地面積為20055.63公頃,占其他農用地面積的65.31%;田坎面積為345.63公頃,占其他農用地面積的1.13%。

(二)建設用地的結構現狀

2009年末,臨河區建設用地中,城關鎮建設用地面積為7092.87公頃,占建設用地總面積的34%。所占比重較大,其他各鎮略有分布,均在10%左右。其中,城鄉建設用地15548.52公頃,占建設用地總面積的74.37%,其中,城關鎮城鄉建設用地所占比重較大,面積為5312.41公頃;交通用地為1757.84公頃,占建設用地總面積的8.41%,城關鎮所占比重較大;水利用地為262.90公頃,占建設用地總面積的1.26%,主要集中在雙河鎮;其他建設用地為3336.32公頃,占建設用地總面積的15.96%。

在城鄉建設用地中,城鎮用地為3323.60公頃,占城鄉建設用地總面積的21.37%。采礦用地為239.85公頃,占城鄉建設用地總面積的1.54%,獨立建設用地為285.17公頃,占城鄉建設用地總面積的1.83%,農村居民點用地為11699.90公頃,占城鄉建設用地總面積的75.25%。

(三)其他土地的結構現狀

2009年末,臨河區其他土地中,水域面積為11002.12公頃,占其他土地總面積的28.90%,全部集中在雙河鎮;自然保留地面積為27073.63公頃,占其他土地總面積的71.10%。其他土地主要在雙河鎮、新華鎮及烏蘭圖克鎮分布居多,其他鄉鎮也略有分布。

在自然保留地中,荒草地面積為424.96公頃,占自然保留地面積的1.5 7%;鹽堿地面積為22286.71公頃,占自然保留地面積的82.32%;沙地面積為4361.97,占自然保留地面積的16.11%。

三、臨河區土地利用的變化分析

(一)土地開發利用程度分析

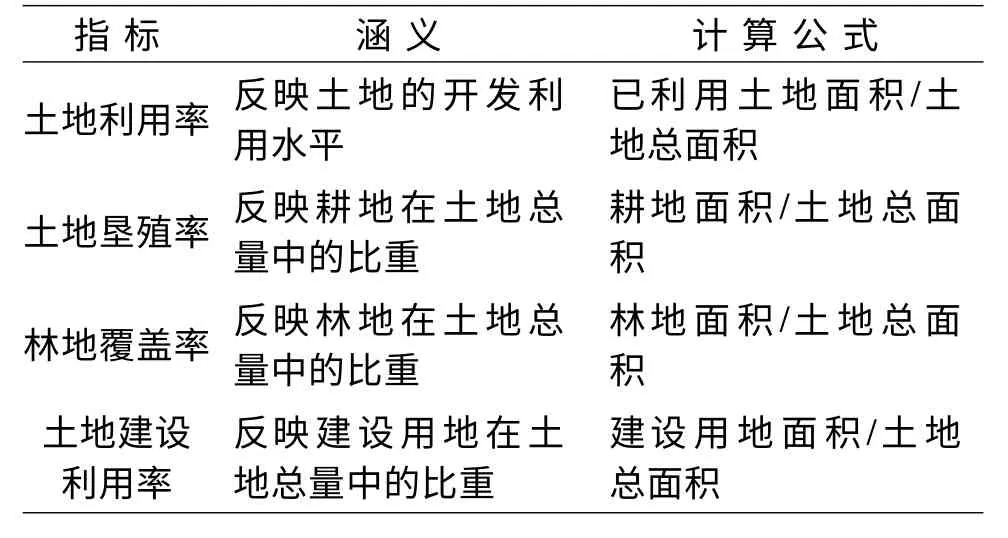

土地利用程度是指土地資源的利用強度,包括土地利用的廣度和深度,體現人和土地相互作用的密度和強度。由于自然條件和社會經濟發展程度有所不同,各鄉鎮的土地利用程度存在差異。選擇土地利用率、土地建設利用率等最能反映土地利用強度的指標分析臨河區及各鄉鎮的土地利用強度,分別比較分析各鄉鎮之間的差異,揭示臨河區土地資源利用程度及區域差異。表2列出了表征土地利用強度的各項指標及其涵義和計算公式。

表2 土地利用強度評價指標體系表

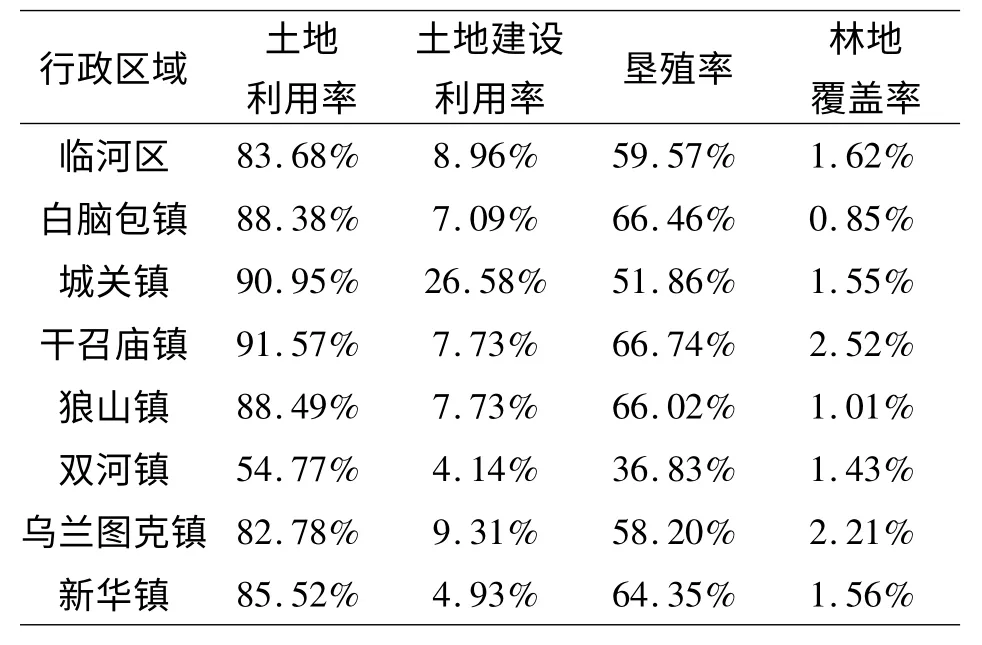

采用臨河區2009年土地利用調查數據,得到全區各鄉鎮表征土地利用程度的相應指標(見表3)。

表3臨河區及各鄉鎮土地利用強度表(2009年)

土地利用率是人類對土地這一基本生產資料的利用情況,它從總體上反映了目前人們對土地資源進行開發利用的程度,同時也從另一方面說明了區內土地資源進一步開發利用的潛力大小。臨河區地處內蒙古自治區西部,土地開發利用的程度較高,2009年年末共有其他土地面積38075.76公頃,土地利用率高達83.68%。各鄉鎮的土地利用率差異不是很大。最高的干召廟鎮利用率為91.57%,最低的雙河鎮為54.77%,其余各鄉鎮按土地利用率從高到低依次排序為城關鎮、狼山鎮、白腦包鎮、新華鎮、烏蘭圖克鎮。

土地墾殖率反映了耕地在土地總面積中的比例,即種植業的發展程度。2009年全區墾殖率高達59.57%,區域種植業發展程度很高。受到經濟和自然等因素影響,鄉鎮之間的墾殖率差異較大。最高的干召廟鎮,墾殖率為66.74%,最低的雙河鎮,墾殖率為36.83%。

林地覆蓋率反映了地區擁有林地資源的豐富程度。2009年臨河區林地覆蓋率為1.62%。由于自然條件和林業發展狀況不同,各鄉鎮的林地覆蓋率也存在非常大的差異。覆蓋率最大的干召廟鎮為2.52%,最小的白腦包鎮為0.85%。

土地建設用地利用率在一定程度上反映了一個地區的土地利用深度和城市化的程度。2009年全區共有建設用地20605.57公頃,占土地總面積的8.96%,土地建設用地利用率為8.96%。受人口密度和經濟發展程度等因素的影響,各鄉鎮的建設用地利用率也存在差異,詳見表4所示。城關鎮人口密集,經濟比較發達,建設用地率為26.58%;由于雙河鎮較其他各鎮人口少,基礎設施建設不健全,建設用地利用率最低,為4.14%,低于全區平均水平4.82個百分點。

(二)土地利用數量變化分析

根據2004到2009年臨河區及各鄉鎮土地利用調查數據,按照農用地、建設用地、其他土地三大地類分別對全區各類用地面積的變化進行分析、對比,總結出全區土地利用數量變化的規律。

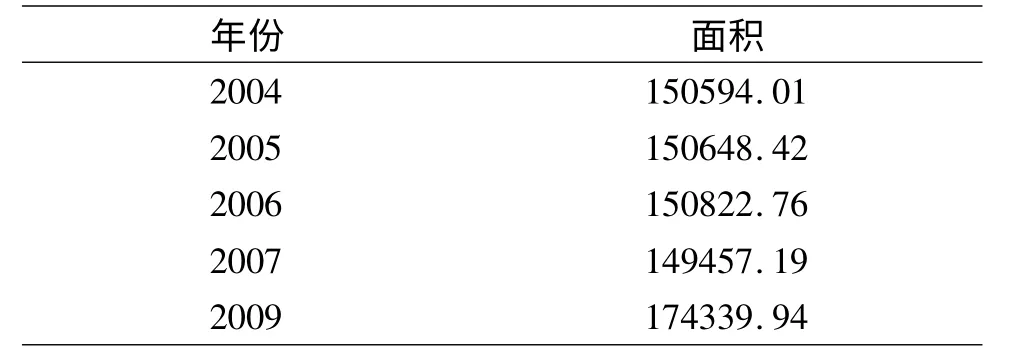

1.農用地數量變化分析

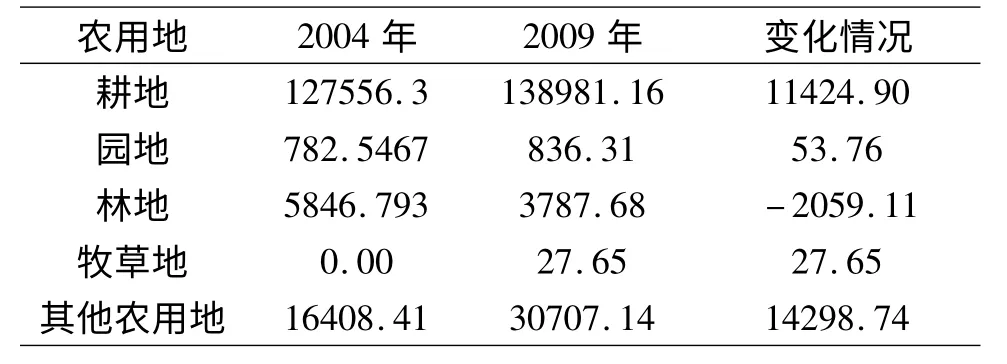

臨河區2004-2009年農用地面積變化分析(見表4、表5)。

表4 2004-2009年臨河區歷年農用地面積 (單位:公頃)

臨河區農用地面積總體上呈上升趨勢,從2004年的150594.01公頃到2009年的174339公頃,增加面積為9131.55公頃,年均增加5936.48公頃。

表5臨河區農用地類型面積對比表(單位:公頃)

總的來說,全區耕地面積處于增加的狀態,從2004年的127556.30公頃增加到2009年的138981.16公頃,凈增加面積11424.90公頃,增加幅度為8.90%。全區園地面積處于增加的狀態,從2004年的782.55公頃增加到2009年的836.31公頃,凈增加面積53.76公頃,增加幅度為6.87%。全區林地面積處于減少的狀態,從2 00 4年的5846.79公頃減少到2009年的3787.68公頃,凈減少面積2059.11公頃,減幅為35.22%。從2004-2009年其他農用地處于增加的趨勢。從2004年的16408.41公頃增加到2009年的30707.14公頃,凈增加面積2059.11公頃,增加幅度為87.14%。

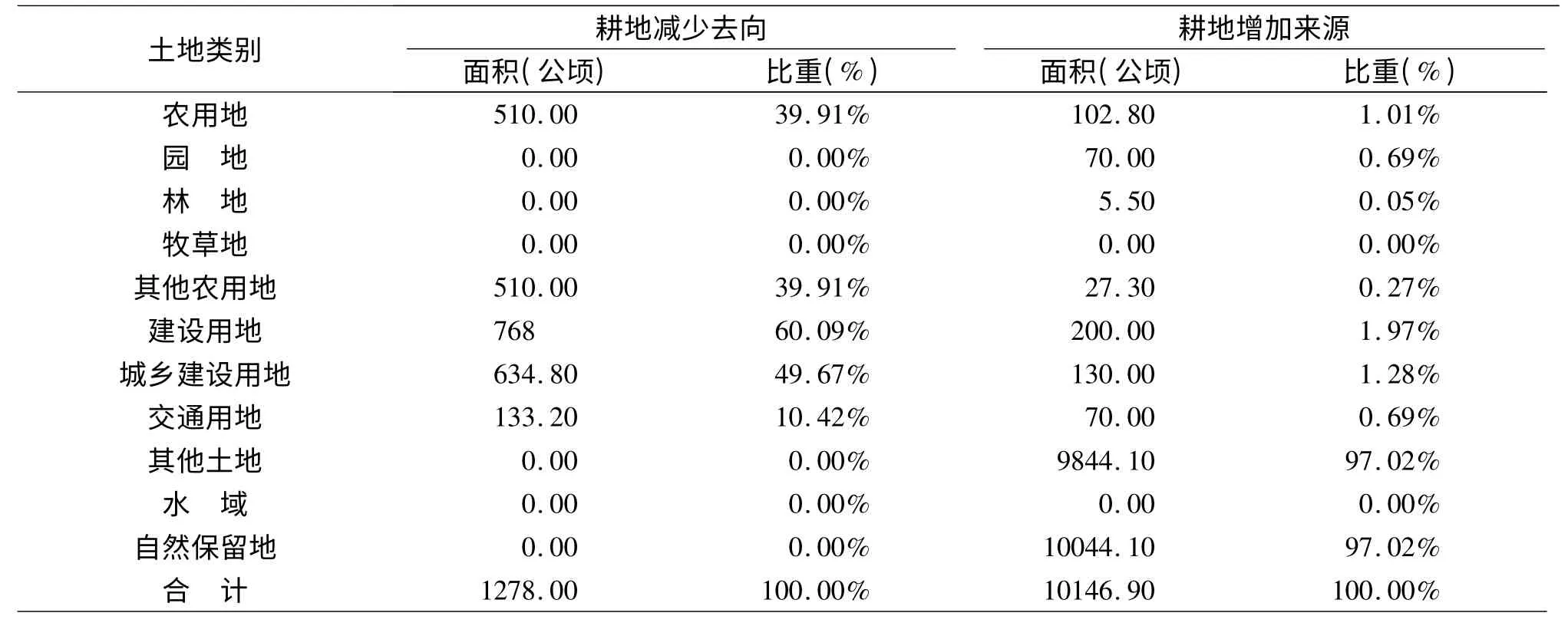

耕地資源在臨河區的農用地開發利用中具有舉足輕重的作用,是農業發展之根本,2004-2009年全區耕地面積減少1278公頃,增加10146.9公頃。變化情況見表6所示。

表6 臨河區耕地資源變化情況(2004-2009年)

耕地減少去向分析:在全區變更調查的耕地減少總量中,農業結構調整占用耕地510.00公頃,占39.91%。建設占用耕地768.00公頃,占60.09%。

建設占用耕地情況:建設占用耕地768.00公頃,占耕地減少面積的60.05%。其中:城鎮用地525.00公頃,獨立工礦150.00公頃,公路用地93.00公頃。

農業結構調整占用耕地情況:為進一步優化農村經濟結構而進行的有計劃的農業結構調整,改善我區的農田水利設施及大力發展我區的農副產品業,其他農用地占用耕地510.00公頃,占耕地減少量的39.91%。

耕地增加來源分析:為確保耕地占補平衡,臨河區通過土地開發復墾整理項目,加大補充耕地力度。通過對荒草地、沙地以及鹽堿地的開發和城鎮工礦、其他農用地復墾整理增加耕地10146.90公頃,其中:土地開發、復墾、整理補充耕地10044.11公頃,占97.02%;工礦復墾補充耕地200.00公頃,占1.97%,農業結構調整及其他農用地補充耕地102.80公頃,占1.01%。

2.建設用地變化分析

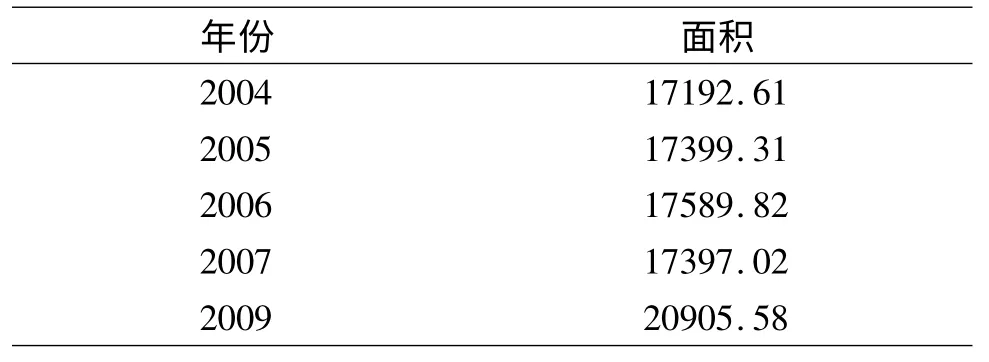

臨河區2004-2009年建設用地面積(見表7)。

表7 臨河區歷年建設用地面積(2004-2009年)單位:公頃

全區2004到2009年間建設用地面積呈現持續平穩增長趨勢(見表7),從2004年的17192.61公頃增長到2009年的20905.58公頃,共增加3712.97公頃,增加幅度為21.59%,年均增長742.59公頃。增加的面積主要為城鎮用地和交通水利用地。

臨河區2004-2009年建設用地共占用農用地和其他土地731.42公頃,其中農用地679.39公頃,其他土地52.03公頃。

建設用地變為農用地類型、數量及分析:因實施土地復墾整理,環境綜合整治,道路改造及生態環境建設等原因,全區250公頃建設用地變更為農用地,具體為:城鄉用地變為耕地130公頃,交通用地變為耕地70公頃,變為林地50公頃。

新增建設用地情況:2004-2009年間,臨河區新增建設用地2962.97公頃,其中城鎮用地1606.11公頃,占40.52%;交通用地625.88公頃,占15.79%;其他建設用地2858.63公頃,占43.68%。新增建設用地結構合理,符合該區經濟發展的要求。

建設用地與經濟發展的相關性分析:近年來,由于經濟的快速發展以及憑借市府所在地的優勢,臨河區的建設用地需求量出現了快速增長的趨勢,臨河區實際增加建設用地2689.4公頃。隨著經濟的快速增長,臨河區將進入一個快速發展的新時期,建設用地的需求在今后一段時期還將持續增長。

新增建設用地與GDP的關系:2009年全區實現地區生產總值128.10億元,同比增長22.30%。經濟的增長帶動了新增建設用地的增加,由于國家宏觀調控的影響出現了一些波動,但建設用地增長的趨勢遠大于經濟的增長。臨河區2004-2009年固定資產投資也明顯加快,帶動了用地需求的迅速增長。

3.土地利用結構變化分析

根據2004-2009年土地詳查的資料,臨河區的土地利用結構發生了一定的變化,但變化幅度不是很大,2009年,耕地、其他農用地、城鄉建設用地及其他建設用地所占比重有所增加,牧草地面積也稍有增加。

2004-2009年的四年中,臨河區的土地利用空間結構發生了一定的變化,由于選取的時間段較短,臨河區的土地利用結構沒有出現顯著的變化,但也可以從中看出這段時間內,隨著經濟的快速發展,臨河區各地類土地利用變化的總體態勢。

耕地所占比重有增加的趨勢,2004-2009年的6年中,臨河區的耕地面積增加了11424.9公頃,增加幅度較大,從臨河區總體上分析,耕地所占比重有增加的趨勢。

其他農用地面積有增加的趨勢,隨著農業的快速發展,臨河區農副產品加工業的規模不斷壯大,使得我區其他農用地的面積大幅度增加,2009年末,臨河區其他農用地面積達到30707.14公頃,比2004年增加14298.74公頃,所占比重大幅度增加,其增加趨勢非常明顯。

城鄉建設用地面積有所增加。隨著工業化、城鎮化的快速發展,臨河區建設用地面積有所增加,尤其是城鄉建設用地變化較明顯,2009年末,臨河區城鄉建設用地面積比2004年增加了706.15公頃,上升0.3%。

四、臨河區土地利用變化的驅動力分析

土地利用結構的演變,實質上是人類為滿足社會經濟的發展需要,不斷的調整、配置各類土地利用的過程,臨河區優越的自然條件和雄厚的經濟實力,決定了該地區的土地利用的配置調整過程受自然條件影響較小,而其受人文社會因素制約較大,其中起決定作用的是政策驅動、經濟發展驅動和人口增長驅動等。

(一)政策驅動力

2000年以來,國家大力實施西部大開發戰略,內蒙古自治區各盟市經濟社會發展速度逐步加快,在帶動區域經濟高速增長的同時,也引起盲目圈占大量耕地的現象。臨河區作為自治區西部重要城市,也加入了“開發區熱”的建設浪潮之中,這一過程中大量土地被圈占和閑置,造成耕地資源的浪費。臨河區的工業園區大量涌現,開發區的建設呈現出“遍地開花”的布局狀況,建設用地占用耕地的現象比較嚴重,土地集約利用程度低。

2000年以后,臨河區的經濟發展上了一個新臺階,二、三產業發展速度很快,伴隨著城市化水平的不斷提高、小城鎮建設的加強和鄉鎮企業的蓬勃發展,以及鐵路、公路、水利設施等基礎設施的建設,使得這一區域的建設用地需求不斷增加。

(二)經濟發展驅動力

隨著技術的進步和產業的不斷升級,經濟增長方式必然向集約型方向轉變,從而導致經濟發展對資源的脅迫作用逐步減小,但是處于工業化過程中的臨河區,經濟發展水平仍然較低,未達到經濟集約型增長的階段,為了加速經濟發展,臨河區積極轉變經濟增長方式,大力發展商業及物流產業等,在逐步提高二、三產業的比重,2009年全區國民生產總值中,二、三產業的增加值占到78.28%的比重,充分體現出了臨河區商業及物流業的發展對經濟的促進作用,但與此同時,各類產業的擴展對耕地面積的減少起到了顯著的驅動作用,引起了土地利用結構的變化。

(三)人口增長驅動力

土地利用數量和結構的變化,除經濟發展驅動外,人口增長也是引起土地利用數量和結構的變化不可忽視的主要驅動力,人可以通過生產技術、活動方式調節、組織土地利用結構,同時,作為參與者,占有一定面積土地作為生存場所——居住地,同時伴隨著對土地系統產品的消費,人口增長及生活質量的提高,必然導致居住地的增加和土地利用系統輸出產品需求量的增加,從而導致土地利用結構、方式、數量等要素的變化。

五、臨河區土地持續利用的對策

(一)增強規劃彈性

從實際出發,對建設用地側重于用地規模和布局的控制,協調各類用地矛盾。新一輪土地利用總體規劃的規劃目標應增加規劃的彈性,如新增建設用地指標布局可以在符合規劃的范圍進行調整,以及線狀地物上圖時可以是一個大致的趨勢,簡化相應用地報批程序等。

(二)加強耕地保護

切實加強耕地保護,嚴格執行基本農田“五不準”強化基本農田保護監管制度,保持基本農田總量不減少。加大土地整理復墾力度,實現占補平衡,且最好有剩余。

(三)重視生態治理

對涉及公共利益的、重要的、具有特殊功能的土地資源如耕地、林地、濕地和自然保護區用地進行嚴格保護和干預,對生態脆弱地區進行土地生態環境整治和保護。

(四)實施公眾參與

建立公眾參與制度,公示規劃編制的目的、任務和內容,使規劃成為公共決策,得到群眾的認可和擁護,提高規劃的透明度。

(五)建立保障機制

完善規劃實施的法律保障機制。完善規劃的法律保障體系,要以法律、政策和規劃作為管理土地、利用土地的行為準則,嚴格執行規劃,服從規劃管理,對規劃的調整或修改必須依照相關規定進行。

[1] Weber C,Puissant A.Urbanization pressure and modeling of urban growth:example of the Tunis metropolitan area[J].Remote Sensingof Environment,2003,(86):341-352.

[2] Martin Herold,Noah C Goldstein,Keith C Clarke.The spatiotemporal form of urban growth:measurement,analysis and modeling[J].Remote Sensing of Environment,2003,(86):286-302.

[3] 劉彥隨,彭留英,王大偉.東南沿海地區土地利用轉換態勢與機制分析[J].自然資源學報,2005,20(3):333-339.

[4] 王玉華,劉彥隨,周應華.沿海發達地區土地利用轉換的人文驅動機制研究——以溫州市為例[J].地理科學進展,2004,23(2):43-50.

[5] 葛全勝,趙名茶,鄭景云.20世紀中國土地利用變化研究[J].地理學報,2000,55(6):698-706.

[6] 吳宏安,蔣建軍,周杰,等.西安城市擴張及驅動力分析[J].地理學報,2005,60(1):143-149.

[7] 史培軍,陳晉.深圳市土地利用變化機制分析[J].地理學報,2000,55(2):151-159.

[8] 張宏元,楊德剛,石吉金等.烏魯木齊市土地利用變化及其驅動因素分析[J].干旱區資源與環境,2007,21(8):96-100.