市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)下佛山空間結(jié)構(gòu)演變的影響要素分析

◎ 杜 雁

市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)下佛山空間結(jié)構(gòu)演變的影響要素分析

◎ 杜 雁

佛山從歷史上著名的“四大名鎮(zhèn)”到“珠三角制造業(yè)重地”,集合了歷史文化、村鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、廣州輻射的多重動(dòng)力,佛山市行政區(qū)劃調(diào)整已歷時(shí)近十年,佛山空間結(jié)構(gòu)的演變,已成為中國快速城鎮(zhèn)化值得探討的生動(dòng)案例。 2002年底,行政調(diào)整后的佛山市在戰(zhàn)略規(guī)劃中確定了“2+5”的組團(tuán)結(jié)構(gòu),而后又相繼提出“中心組團(tuán)”、“東平新城”的空間布局概念并成立了相應(yīng)的管理機(jī)構(gòu),與此同時(shí)佛山市下轄的南海區(qū)和順德區(qū)也在進(jìn)行適應(yīng)產(chǎn)業(yè)提升的空間重新布局,貌似無序的村鎮(zhèn)布局在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)下,能否不斷加以改善并實(shí)現(xiàn)城市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和生活品質(zhì)的提升,本文試圖以佛山活躍的村鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)為背景,解析佛山空間形態(tài)形成的動(dòng)力,探索行政意愿和市場(chǎng)導(dǎo)向共同作用下的空間結(jié)構(gòu)演變。

佛山 廣佛同城 村鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì) 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) 東平新城

2002年2月,佛山市行政區(qū)劃調(diào)整,南海、順德、三水、高明四縣級(jí)市并入佛山市,相繼編制《佛山市城市發(fā)展概念規(guī)劃》、《佛山市中心組團(tuán)近期建設(shè)規(guī)劃》、《佛山市城市總體規(guī)劃(2008-2020)》等重要項(xiàng)目,確定了基于“2+5”城市組團(tuán)的“簇群式”空間發(fā)展框架。

作為鎮(zhèn)街型民營集體經(jīng)濟(jì)為主的典型珠三角城市,佛山在行政合并后努力尋找與其經(jīng)濟(jì)相符乃至引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的空間模式,以佛山空間結(jié)構(gòu)的演變和動(dòng)力為線索,在區(qū)域一體化、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)逐步完善的背景之下,提示我們應(yīng)該對(duì)城市空間結(jié)構(gòu)更深入地理解,即某個(gè)空間結(jié)構(gòu),是如何反映了政府的意愿和相關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展單元的訴求,以及相互關(guān)系,特別是在這種關(guān)系里呈現(xiàn)出的互動(dòng)與制約。

一、組團(tuán)城市與強(qiáng)核心的理想

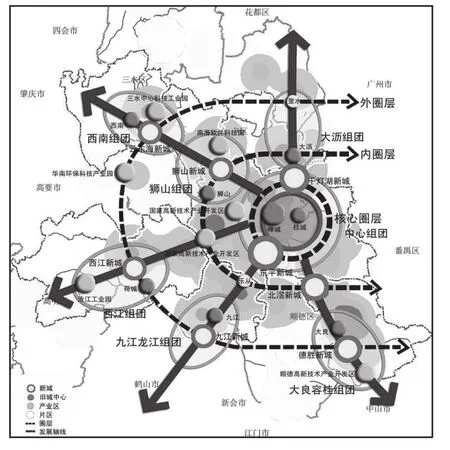

《佛山市城市總體規(guī)劃(2008-2020)》明確:佛山市規(guī)劃城區(qū)為“2+5組團(tuán)”,面積為1913平方公里(占全市域面積的49.7%),“2+5組團(tuán)”中的“2”是指:中心組團(tuán)和大良容桂組團(tuán);“5”是指獅山組團(tuán)、西南組團(tuán)、西江組團(tuán)、大瀝(鹽步)組團(tuán)和九江龍江組團(tuán)。(圖1)

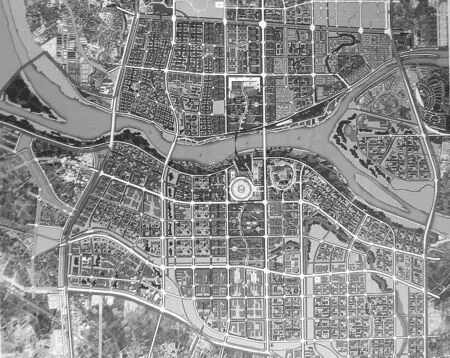

2003年9月,為加快佛山城市化建設(shè),實(shí)施現(xiàn)代化大城市發(fā)展戰(zhàn)略,中心組團(tuán)新城區(qū)宣告成立,但未對(duì)涉及的順德區(qū)樂從、陳村、北滘三個(gè)鎮(zhèn)行政區(qū)劃進(jìn)行調(diào)整。2004年,新城區(qū)建設(shè)正式啟動(dòng),并陸續(xù)完成了東平大橋、世紀(jì)蓮體育中心、新聞中心及綠化生態(tài)環(huán)境工程(圖2)等重點(diǎn)基建項(xiàng)目。與此同時(shí),佛山市五個(gè)區(qū)中經(jīng)濟(jì)實(shí)力最強(qiáng)的南海區(qū)、順德區(qū)(2010年GDP分別達(dá)到1792億元、1936億元)也在急于尋找經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型中的空間對(duì)應(yīng)策略。

圖1 佛山市組團(tuán)結(jié)構(gòu)示意圖

圖2 佛山市東平新城平面示意圖

2007年4月16日,為更好地實(shí)施“強(qiáng)心”戰(zhàn)略,高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)佛山市的新中心,市政府將中心組團(tuán)新城區(qū)正式更名為“佛山市東平新城”(依然保留鎮(zhèn)街),并將其定位提升為“佛山市的中心城區(qū)、佛山市的中央商務(wù)區(qū)、佛山市的總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)、佛山市的公共服務(wù)配套區(qū)”。

1.強(qiáng)核心的必要性與財(cái)政支持

城市需要強(qiáng)核心一方面來自于政府主導(dǎo)下強(qiáng)大的慣性思維,無論是始于上世紀(jì)90年代的深圳市政府的福田中心區(qū)計(jì)劃,還是目前二三線城市由政府外遷帶來的文體與地產(chǎn)的“抱團(tuán)式”跟進(jìn),城市的擴(kuò)張總是與建設(shè)新核心形影不離;強(qiáng)核心的另外一個(gè)需求來自于政府投入的集中有效供給,呈現(xiàn)出地方政府“先投入、后聚財(cái)”式依賴土地財(cái)政的典型特征,當(dāng)我們以上述兩點(diǎn)檢討佛山強(qiáng)核心的必要性時(shí),最大的挑戰(zhàn)來自于佛山的市級(jí)財(cái)政并不能統(tǒng)籌下屬各區(qū)財(cái)政,從佛山市和下屬五區(qū)2010年的財(cái)政預(yù)算和支出情況(表1)可以清晰地看出,佛山市政府可以控制的財(cái)政遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于南海、順德,不能像其他城市政府那樣短期內(nèi)集聚大量財(cái)政(包括基金、借貸)支持強(qiáng)核心的建設(shè)。

2.強(qiáng)核心尚未得到各區(qū)認(rèn)同

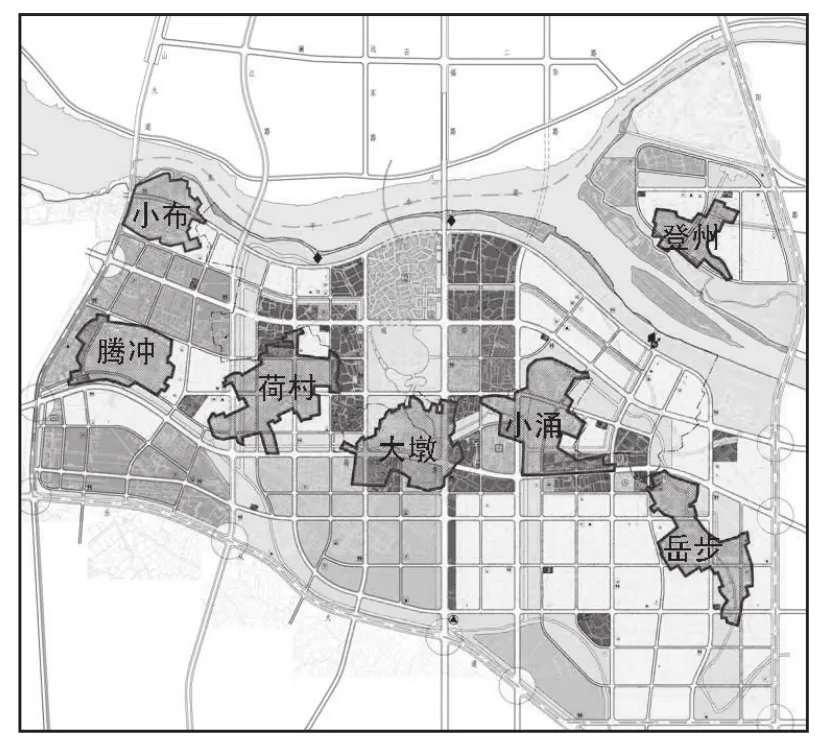

雖然東平新城已經(jīng)成立四年,但是由于市政府并未緊跟遷入,所以除了廣東省運(yùn)動(dòng)會(huì)留下的體育場(chǎng)館和新聞中心等少量文體建筑外,東平新城更多地呈現(xiàn)出“走一步,看一步”的狀態(tài),2008年拍賣的幾塊房地產(chǎn)用地由于金融危機(jī)的影響曾經(jīng)遭遇到“退地”的困境,雖然近兩年略有起色,但新區(qū)內(nèi)分布的7個(gè)自然村的拆遷安置(圖3)等問題一直困擾著東平新城的建設(shè),甚至新區(qū)內(nèi)一條重要的主干道,也由于長期與村民談不攏,成為一條“斷頭路”(圖4)。

表1 佛山市及禪城、南海、順德三區(qū)2010年一般預(yù)算收入和支出一覽表(單位:億元)

圖3 佛山東平新城土地使用規(guī)劃與現(xiàn)狀分布的舊村疊合

圖4 佛山市東平新城被舊村阻斷的市政道路

與東平新城的低調(diào)開發(fā)形成對(duì)比的是南海三大板塊戰(zhàn)略、瀝桂一體戰(zhàn)略的高調(diào)提出和實(shí)施;而順德新區(qū)的建設(shè)在沉寂了一段時(shí)間后,以房地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)綜合創(chuàng)意中心為主導(dǎo)的發(fā)展策略亦在不斷加強(qiáng),2011年2月,順德區(qū)成為廣東省省直管縣試點(diǎn);禪城區(qū)也在積極地推進(jìn)以祖廟為招牌的舊城更新和石灣為主的產(chǎn)業(yè)更新;東平新城的定位和策略管理模式有些前景不明。

3.成立行政新區(qū)是否成為實(shí)現(xiàn)強(qiáng)核心的重要手段

行政區(qū)劃調(diào)整是實(shí)現(xiàn)地區(qū)結(jié)構(gòu)變化的重要手段,廣州十年間歷經(jīng)兩次行政區(qū)劃調(diào)整、深圳的光明、坪山新城以及國內(nèi)多個(gè)國家級(jí)開發(fā)區(qū)轉(zhuǎn)為行政分區(qū)都驗(yàn)證了行政區(qū)劃的強(qiáng)大效果,但佛山由于2002年的行政合并先天帶有“弱市區(qū),強(qiáng)縣區(qū)”的特征,佛山市當(dāng)時(shí)管轄的禪城區(qū)無論是地域面積還是經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值都小于下屬的南海和順德(當(dāng)時(shí)位列全國經(jīng)濟(jì)百強(qiáng)縣前三甲),所以各區(qū)保留了政務(wù)的相對(duì)獨(dú)立,隨后形成了國內(nèi)鮮見的行政協(xié)商制度,在這樣的背景下,強(qiáng)制性成立行政新區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)將大大增加。

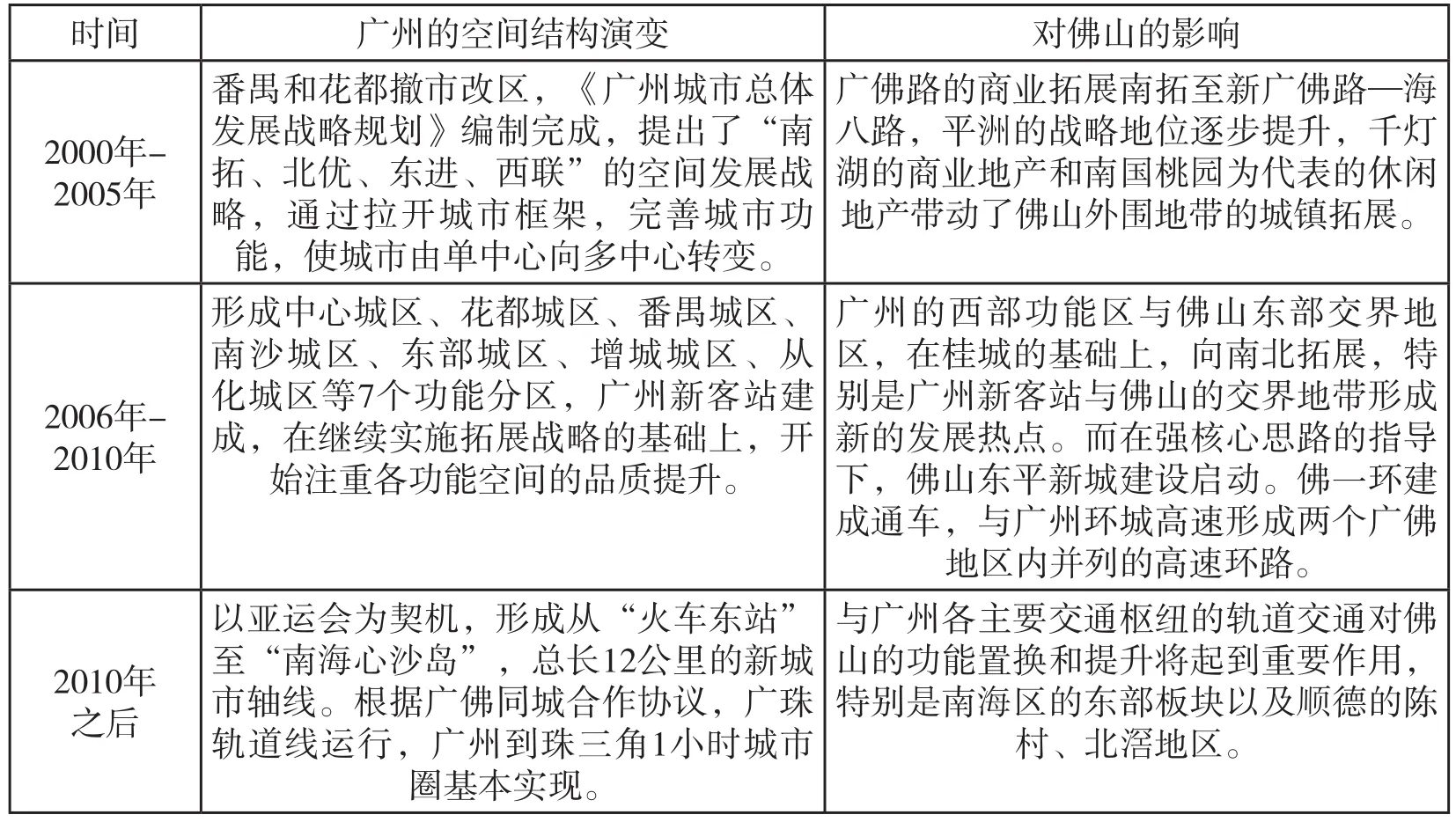

表2 廣州10年以來的城市結(jié)構(gòu)演變以及對(duì)佛山的影響一覽表

二、廣佛同城化對(duì)佛山空間結(jié)構(gòu)的影響

2009年3月,廣佛兩市城市規(guī)劃專責(zé)小組共同研究協(xié)商并簽署了《廣州市、佛山市

同城化建設(shè)城市規(guī)劃合作協(xié)議》(以下簡稱《協(xié)議》),提出“同城同域、產(chǎn)業(yè)融合、交通一體、設(shè)施共享、環(huán)境齊治”的目標(biāo),工作原則是“先近期后遠(yuǎn)期、先交界后縱深”。

1.廣州結(jié)構(gòu)的變化與佛山的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)

《廣州市城市發(fā)展戰(zhàn)略》編制至今已10年,以5年為一個(gè)時(shí)間段,表2將廣州城市結(jié)構(gòu)的變化與對(duì)佛山的影響進(jìn)行對(duì)比,可以看到隨著廣州大格局的拉開、分區(qū)、優(yōu)化與提升,佛山與廣州的空間拓展之間有較強(qiáng)的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。

2.廣佛產(chǎn)業(yè)的互補(bǔ)是強(qiáng)化佛山產(chǎn)業(yè)板塊的動(dòng)力

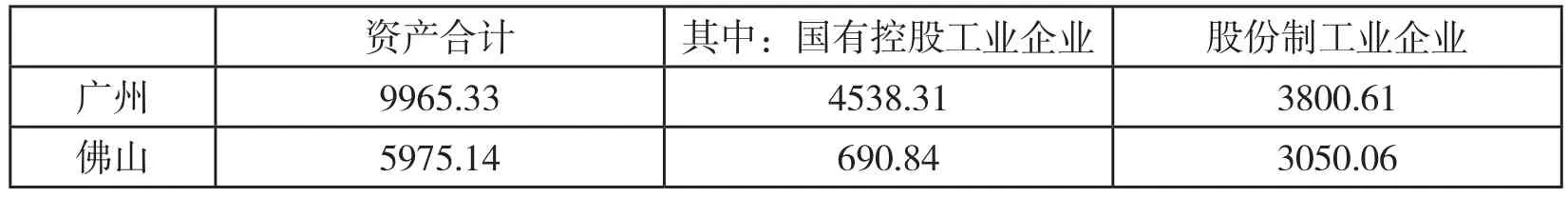

比較廣州、佛山工業(yè)門類在珠三角、廣東省及全國的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),可以看出廣州、佛山排名前10位的規(guī)模以上工業(yè)各不相同,廣州以運(yùn)輸機(jī)械制造、重化工等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)為龍頭,佛山則以傳統(tǒng)的陶瓷、家電等電器產(chǎn)業(yè)為主,廣佛第二產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的互補(bǔ)性很強(qiáng)—廣州的鋼鐵、石化等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)為佛山的家電、塑料制品提供原材料,佛山又以廣州作為其龐大的輕工業(yè)產(chǎn)品的消費(fèi)和集散中心(表3),而廣州、佛山工業(yè)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)類型亦有相當(dāng)大的差距(表4):佛山的股份工業(yè)企業(yè)的資產(chǎn)比例要遠(yuǎn)大于廣州。三產(chǎn)方面,以房地產(chǎn)為例,2009年廣州實(shí)際銷售住宅1253.60萬平方米,實(shí)際銷售額11267970萬元,均價(jià)8988元,佛山實(shí)際銷售住宅711.27萬平方米,實(shí)際銷售額4412711萬元,均價(jià)6203元,是廣州均價(jià)的69%,再看廣佛地區(qū)的地產(chǎn)價(jià)格空間分布(表5,圖5),明顯形成從廣州核心地帶地產(chǎn)價(jià)格成圈層向外遞減的態(tài)勢(shì),加上房地產(chǎn)新政對(duì)于廣州的限購規(guī)定,佛山的房地產(chǎn),特別是帶有休閑特色地產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)將更為明顯。

表3 廣州、佛山排名前10位的規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 (單位:億元)

表4 廣州、佛山按經(jīng)濟(jì)類型分的工業(yè)企業(yè)資產(chǎn) (單位:億元)

產(chǎn)業(yè)是城市發(fā)展的根本動(dòng)力之一,廣佛不同的重點(diǎn)工業(yè)門類、企業(yè)所有制、房地產(chǎn)產(chǎn)品,決定了兩市猶如兩個(gè)半球狀的經(jīng)濟(jì)體緊密扣合在一起,特色分明的板塊呈網(wǎng)絡(luò)式布局,廣州市由于中心城的統(tǒng)領(lǐng),板塊分工更為明顯,佛山市內(nèi)的產(chǎn)業(yè)板塊或者工業(yè)區(qū)多數(shù)仍處在整合和變化之中。

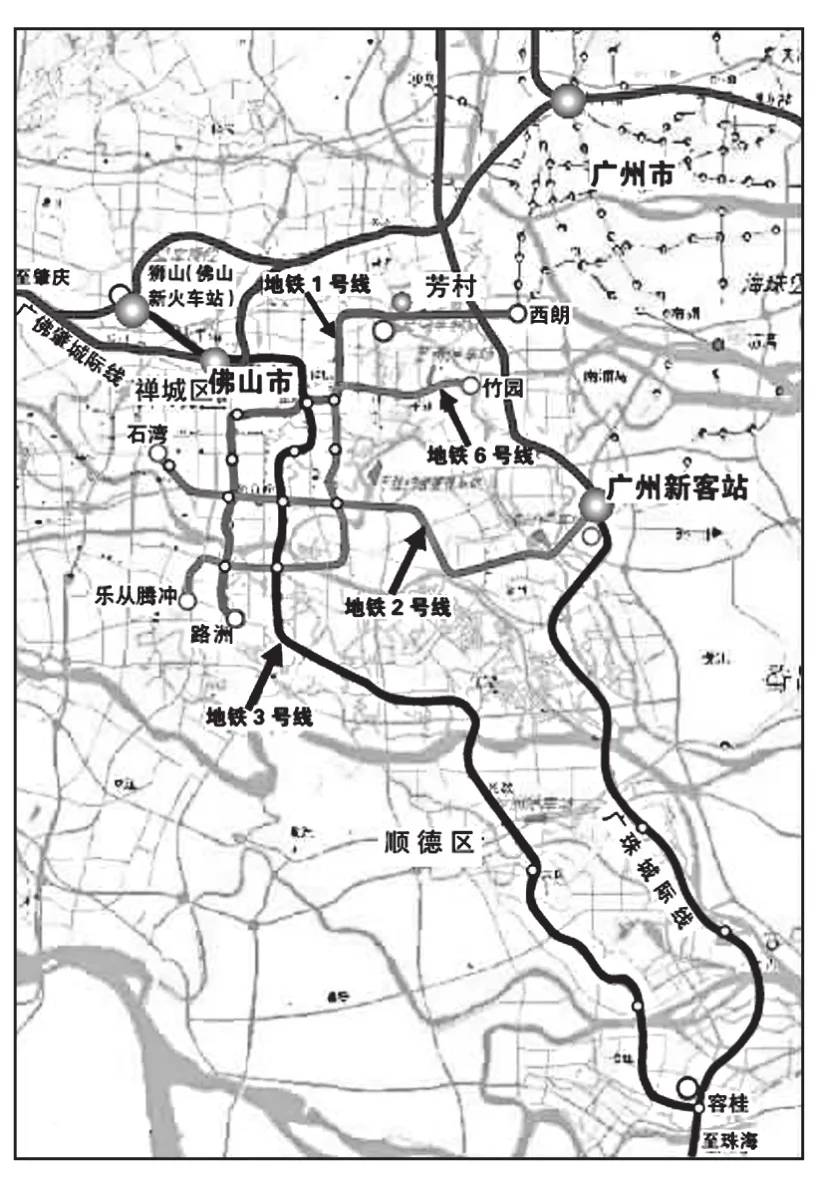

3.城際與軌道交通促進(jìn)佛山中心點(diǎn)的強(qiáng)化

根據(jù)《協(xié)議》,廣佛地區(qū)將形成以鐵路客運(yùn)站、城市軌道樞紐為客流主要集散中心的大網(wǎng)絡(luò)軌道交通網(wǎng),即在廣佛地區(qū)內(nèi)的重點(diǎn)地區(qū)(新城、產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)地區(qū)、區(qū)級(jí)行政區(qū)中心等),通過軌道交通在1小時(shí)內(nèi)實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)地區(qū)與國家鐵路網(wǎng)、機(jī)場(chǎng)換乘(圖6)。近期重點(diǎn)推進(jìn)軌道廣佛環(huán)線(連接廣州北站經(jīng)佛山西站、東平新城至廣州新客站)、廣佛肇城際(自廣州站向西延伸,經(jīng)佛山西站、三水支肇慶)、廣珠城際(與廣深城際共同構(gòu)成珠三角城際快速軌道“A”字形網(wǎng)絡(luò)中心兩條主干線,全長177.3km,從廣州新客站出發(fā),經(jīng)順德、中山至珠海拱北口岸珠海站,時(shí)長41分鐘,并經(jīng)延長線抵達(dá)珠海機(jī)場(chǎng),已于2011年1月正式通車)。

表5 廣佛兩地2011年3月份各地區(qū)房價(jià)均值 (單位:元/平方米)

圖5 廣佛區(qū)域房地產(chǎn)集中地區(qū)分布示意圖

圖6 佛山對(duì)接廣州的軌道交通網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃

按照廣佛城際、軌道的布局規(guī)劃,佛山新客站所在的獅山羅村片區(qū)、東平新城將在近期得益于軌道樞紐的帶動(dòng)作用。

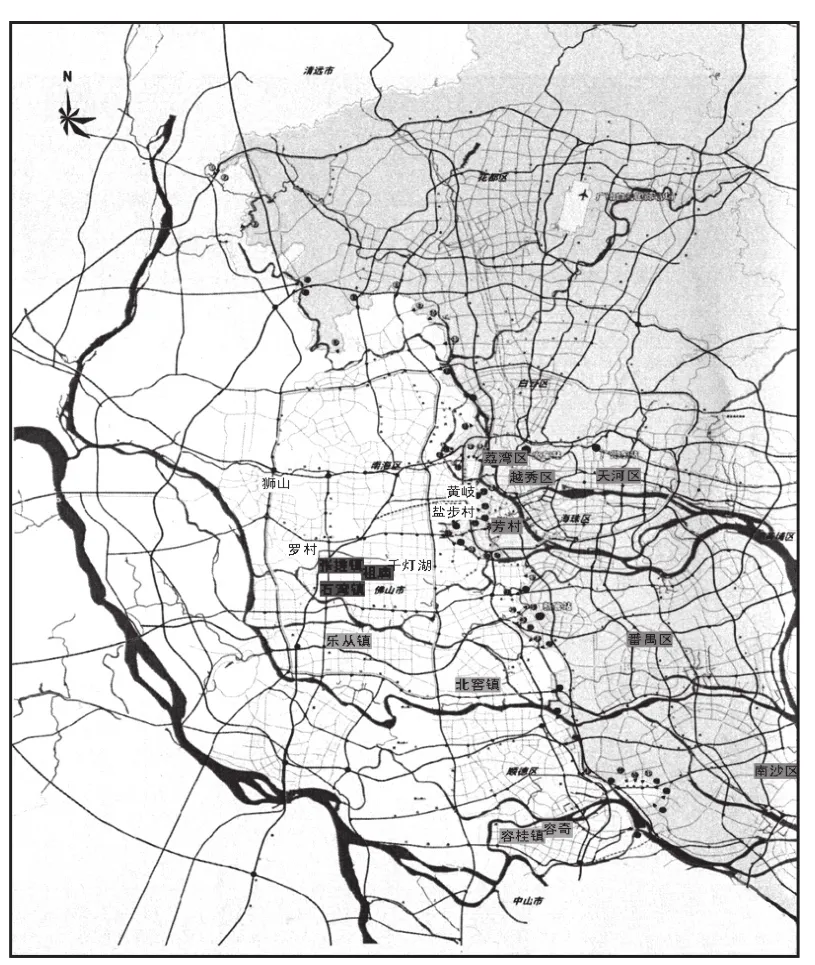

4.以重點(diǎn)交界地區(qū)帶動(dòng)廣佛的空間整合

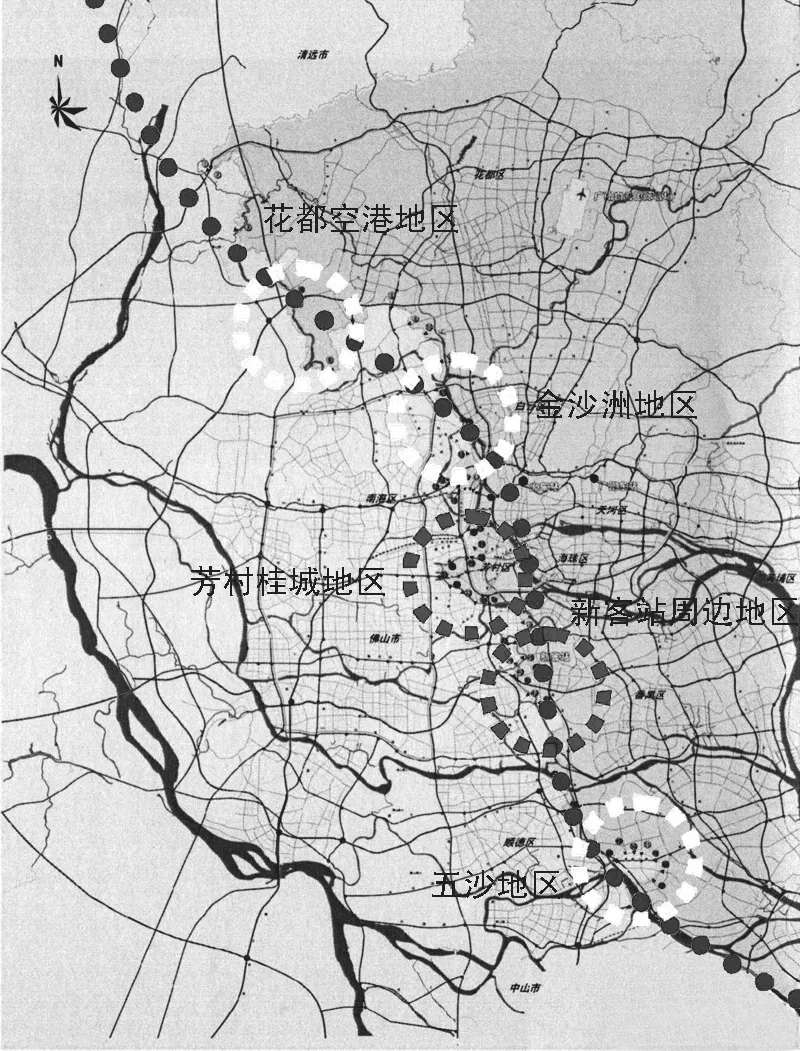

廣州與佛山交界地面約為200km長,涉及廣州的花都、白云、荔灣、番禺、南沙和佛山的三水、南海、順德,根據(jù)《協(xié)議》,初步確定五個(gè)重點(diǎn)交界地區(qū)進(jìn)行同城整合規(guī)劃,由北向南依次為分別為花都空港地區(qū)、金沙洲地區(qū)、芳村—桂城地區(qū)、新客站周邊地區(qū)和五沙地區(qū)(圖7)。

整合包括功能布局的優(yōu)化、公共設(shè)施的整合、道路交通銜接深化、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等。但是如果沒有切實(shí)可行的實(shí)施機(jī)制,除了道路交通銜接深化外,其他整合內(nèi)容往往較難達(dá)到預(yù)期的效果。

圖7 廣佛重點(diǎn)交界地區(qū)分布示意圖

圖8 南海東、中、西三大整合片區(qū)示意圖

三、南海、順德的自主轉(zhuǎn)型與空間整合

1.南海從“六個(gè)輪子一起轉(zhuǎn)”到“三大板塊戰(zhàn)略”

南海區(qū)作為著名的多元主體經(jīng)濟(jì)發(fā)展活躍地區(qū),創(chuàng)造了國有、集體、村鎮(zhèn)、個(gè)體外資、合資等多種所有權(quán)共同發(fā)展的“六個(gè)輪子一起轉(zhuǎn)”的經(jīng)濟(jì)模式,表現(xiàn)在空間結(jié)構(gòu)上,呈現(xiàn)出散點(diǎn)狀的分布狀態(tài)。

上世紀(jì)90年代,南海區(qū)就在區(qū)行政中心地帶實(shí)施以環(huán)境帶動(dòng)城市商業(yè)服務(wù)業(yè)發(fā)展的“千燈湖”戰(zhàn)略,政府財(cái)政集中投入建設(shè)雷嶺公園至千燈湖的中央大型綠地,土地價(jià)值得到大幅度提升,吸引了多個(gè)大型地產(chǎn)項(xiàng)目入駐。

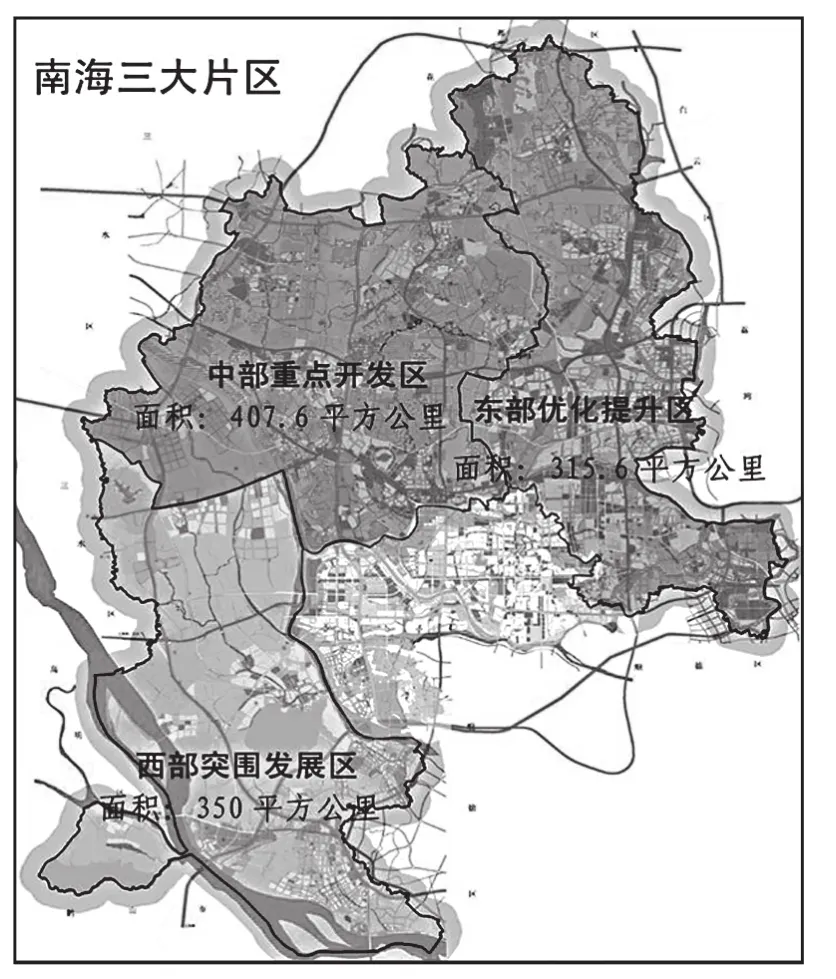

2010年8月,南海區(qū)委、區(qū)政府在第十一屆八次全會(huì)上通過了“三個(gè)堅(jiān)持,三個(gè)探索,開拓南海科學(xué)發(fā)展新路徑”的戰(zhàn)略部署,提出了“中樞兩翼、核心帶動(dòng)”的“三大片區(qū)” 發(fā)展新戰(zhàn)略,將全區(qū)劃分為東、中、西三大片區(qū)(圖8),并要求該三大片區(qū)同城異質(zhì)、錯(cuò)位發(fā)展,區(qū)域協(xié)同、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。其中東部片區(qū)的發(fā)展主題是“優(yōu)化”,定位為“金融商貿(mào)、產(chǎn)業(yè)總部、都市生態(tài)、人才高地”,重點(diǎn)發(fā)展金融和商貿(mào)服務(wù);中部片區(qū)的發(fā)展主題是“崛起”,定位為“制造基地、產(chǎn)業(yè)智庫、交通樞紐”,將重點(diǎn)發(fā)展汽車制造、平板顯示、新光源等先進(jìn)制造業(yè),促進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)集聚,構(gòu)建“一片三城”的格局;西部片區(qū)的發(fā)展主題是“突圍”:定位為“物流商貿(mào)、文化旅游、生態(tài)休閑”高地。

從分散到相對(duì)集中,南海區(qū)整合資源的空間發(fā)展過程,是村鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)與南海區(qū)政府逐步建立共識(shí)的過程,雖然在過程中存在生態(tài)保護(hù)失控、基礎(chǔ)設(shè)施銜接不暢等問題,但空間結(jié)構(gòu)的發(fā)展趨勢(shì)基本與產(chǎn)業(yè)聚集、轉(zhuǎn)型保持了一致。

2.順德從“制造”到“創(chuàng)造”的空間應(yīng)對(duì)策略

以家電為代表的順德本土企業(yè)已經(jīng)逐步形成強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)族群,在順德僅為“美的”配套的廠家就達(dá)400多家,產(chǎn)業(yè)集群不僅奠定了行業(yè)龍頭的地位,來自企業(yè)自身發(fā)展需求的產(chǎn)業(yè)升級(jí)正逐步成為順德企業(yè)的共識(shí),“總部經(jīng)濟(jì)”是順德工業(yè)發(fā)展的趨勢(shì),這種趨勢(shì)使得美的、科龍、格蘭仕等企業(yè)在國內(nèi)建設(shè)生產(chǎn)基地的同時(shí),更注重在順德本地建立產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研發(fā)基地。

而在“家電產(chǎn)業(yè)做強(qiáng),新興產(chǎn)業(yè)做大”的產(chǎn)業(yè)策略指引之下,家電與電子信息、機(jī)械制造等一起列為順德八大產(chǎn)業(yè)。早在2003年,順德就出臺(tái)了《順德區(qū)工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)施方案》與《順德關(guān)于做大做強(qiáng)工業(yè)產(chǎn)業(yè)的意見》等一系列文件,實(shí)施“十個(gè)一工程”,為順德目前八大支柱產(chǎn)業(yè)每一個(gè)“組建一個(gè)行業(yè)商會(huì)、一個(gè)技術(shù)創(chuàng)新中心、一個(gè)電子商務(wù)網(wǎng)站”等十大工程,以此促進(jìn)支柱產(chǎn)業(yè)的長足發(fā)展。

順德的產(chǎn)業(yè)特征和發(fā)展趨勢(shì)已經(jīng)呈現(xiàn)出與國內(nèi)開發(fā)區(qū)不同的組織模式,即打破一般開發(fā)區(qū)廠房圈地的空間布局,以龍頭企業(yè)為基礎(chǔ),形成產(chǎn)業(yè)鏈緊密聚集,適宜交流創(chuàng)新的新型產(chǎn)業(yè)園區(qū)。園區(qū)的配套功能可能直接由龍頭企業(yè)提供,以保障企業(yè)核心員工的生活質(zhì)量,減少了主城區(qū)與工業(yè)區(qū)之間經(jīng)常出現(xiàn)的長時(shí)間通勤消耗。這樣的園區(qū)一般規(guī)模在1平方公里左右,由于一開始就明確了建設(shè)主體和周邊的配套設(shè)施,不必等待招商引資的空置期,可獲得更高的土地利用效率。

四、制度變化會(huì)給佛山城市結(jié)構(gòu)帶來更多的變數(shù)

1.“三舊”改造政策為大量村鎮(zhèn)用地改變功能“松綁”

2009年8月,廣東省政府發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)“三舊”改造促進(jìn)節(jié)約集約用地的若干意見》(粵府〔2009〕78號(hào)),要求全省22個(gè)地級(jí)市在2010年12月底之前完成本地的“三舊”(即:舊城鎮(zhèn)、舊廠房、舊村莊,以下簡稱“三舊”)改造規(guī)劃編制工作并報(bào)省建設(shè)廳備案。“三舊”改造意見和后續(xù)跟進(jìn)的一系列政策規(guī)劃有可能成為廣東省土地資源二次釋放的巨大動(dòng)力,凡是在2007年6月30日之前發(fā)生的歷史建設(shè)行為,只要通過土地權(quán)屬確權(quán),規(guī)劃,納入計(jì)劃,均可通過程序轉(zhuǎn)變功能,并獲得土地的合法使用。

據(jù)初步統(tǒng)計(jì),佛山市上報(bào)廣東省建設(shè)廳的“三舊”改造用地規(guī)模已經(jīng)達(dá)到300平方公里,幾乎占佛山目前建成區(qū)面積的40%,值得引起注意的是,“三舊”政策的試點(diǎn)期限為三年,目前已經(jīng)時(shí)間過半,但廣東省各市包括佛山市真正進(jìn)入實(shí)際操作的改造項(xiàng)目寥寥無幾,土地權(quán)屬錯(cuò)綜復(fù)雜難以厘清,新開發(fā)用地的建設(shè)成本遠(yuǎn)低于改造用地,導(dǎo)致市場(chǎng)動(dòng)力不足, “三舊”改造的操作目前還難以實(shí)施。

2.規(guī)劃與國土管理部門向“兩規(guī)合一”轉(zhuǎn)變

2010年,佛山市南海區(qū)、順德區(qū)、三水區(qū)、高明區(qū)相繼掛牌成立融合國土、交通、城建、規(guī)劃、水務(wù)等幾個(gè)重要職能的綜合部門,其中南海、高明、山水成立國土城建和水務(wù)局、順德區(qū)成立發(fā)展規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)局;2011年4月,佛山市規(guī)劃局與國土局合并為“佛山市國土資源和城鄉(xiāng)管理局”,這是繼武漢、上海、深圳之后,規(guī)劃與國土管理部門合并的又一個(gè)城市,也是中國城鎮(zhèn)化發(fā)展到一定程度,土地資源日趨緊張,規(guī)劃統(tǒng)籌力量亟需加強(qiáng)的共同要求。

規(guī)劃與國土的合并管理提高了解決佛山集體土地的歷史遺留問題的可能性,有利于工業(yè)轉(zhuǎn)型和土地的集約利用,針對(duì)目前佛山市呈現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)化,相對(duì)均質(zhì)的城鎮(zhèn)布局,可充分調(diào)動(dòng)政府政策資源,借交通、產(chǎn)業(yè)之優(yōu)勢(shì)形成某些“戰(zhàn)略板塊”。

3.板塊策略可能引領(lǐng)行政區(qū)劃由“鎮(zhèn)街”轉(zhuǎn)變?yōu)椤肮芾韰^(qū)”

2010年12月23日,南海三大片區(qū)管委會(huì)正式掛牌成立。其中東翼成立廣東金融高新技術(shù)服務(wù)區(qū)管理委員會(huì),中部成立南海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì),西翼則成立西樵山文化旅游區(qū)管理委員會(huì),三大管委會(huì)將統(tǒng)一負(fù)責(zé)各自片區(qū)的城市規(guī)劃和整體宣傳策劃。

南海三大片區(qū)管委會(huì)是區(qū)鎮(zhèn)兩級(jí)聯(lián)動(dòng)的新機(jī)制,和過去統(tǒng)管所有工作的管委會(huì)有區(qū)別,這是南海區(qū)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定階段,打破村鎮(zhèn)割據(jù)制約,尋求更適宜的行政管理模式的探索。

早在2004年,順德區(qū)委區(qū)政府即成立了區(qū)屬正局級(jí)一類事業(yè)單位——順德科技工業(yè)園開發(fā)中心,內(nèi)設(shè)行政管理科、開發(fā)建設(shè)科、投資促進(jìn)科和企業(yè)服務(wù)科,全面負(fù)責(zé)順德工業(yè)園區(qū)杏壇C區(qū)的規(guī)劃、開發(fā)、建設(shè)、招商、服務(wù)、管理和建設(shè)資金的籌措、管理、使用,以及統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展協(xié)調(diào)區(qū)的規(guī)劃、開發(fā)、建設(shè)等工作。順德科技工業(yè)園開發(fā)中心運(yùn)行1-2年后,整體移交給當(dāng)?shù)劓?zhèn)政府,再進(jìn)行另外一片新工業(yè)區(qū)的開發(fā)。開發(fā)中心的運(yùn)作有利于調(diào)集政府和社會(huì)資源,形成完善的土地開發(fā)和融資機(jī)制,與國內(nèi)開發(fā)區(qū)管委會(huì)不同的是,開發(fā)中心是一個(gè)移動(dòng)的機(jī)構(gòu),與當(dāng)?shù)卣睦娉浞掷墸虼藴p少或緩解了拆遷安置、資源整合等開發(fā)區(qū)建設(shè)面臨的問題。

4.區(qū)域綠道為網(wǎng)絡(luò)化城市提供生態(tài)社會(huì)價(jià)值

規(guī)劃和建設(shè)珠三角綠道是廣東省省委、省政府的重要部署,計(jì)劃用3年的時(shí)間,率先在珠三角地區(qū)建成六條總長約1690公里的區(qū)域綠道,構(gòu)成珠三角綠道網(wǎng)的主體框架。

綠道主要由線形綠色開敞空間構(gòu)成,可以提供人行步道、自行車道等非機(jī)動(dòng)車游徑和游憩配套設(shè)施,分為生態(tài)型綠道、郊野型綠道、都市型綠道,相對(duì)于綠地系統(tǒng)和基本生態(tài)控制線,綠道有專職部門管理和維護(hù),與市民休閑的活動(dòng)聯(lián)系更為緊密,可以得到更多市民的擁護(hù),因而保護(hù)和監(jiān)督的力度更強(qiáng)。

珠三角的自然本底主要由桑基魚塘和淺丘陵構(gòu)成,綠道的規(guī)劃與實(shí)施適應(yīng)了珠三角的自然特征,與珠三角城鎮(zhèn)自下而上形成的城市建成區(qū)共同構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)狀的城鎮(zhèn)結(jié)構(gòu)(圖4.4)。如果再將綠道細(xì)分為區(qū)域綠道、城市綠道、社區(qū)綠道,那么佛山市目前簇團(tuán)狀的建成區(qū)之間可實(shí)現(xiàn)不僅僅是生態(tài)用地(水道或者山地丘陵)的控制和保育,同時(shí)結(jié)合綠道實(shí)現(xiàn)居民的休閑活動(dòng),規(guī)劃結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)過程中被不斷蠶食的生態(tài)用地將得到社會(huì)更多方面的理解與支持。

著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家張五常在他的著作《中國的經(jīng)濟(jì)制度》中提出一個(gè)重要的觀點(diǎn):高強(qiáng)度的縣域競(jìng)爭(zhēng)是中國經(jīng)濟(jì)得以高增長的關(guān)鍵,佛山市的城市發(fā)展歷程生動(dòng)地展現(xiàn)了縣域經(jīng)濟(jì)的特征。激烈的競(jìng)爭(zhēng)雖然刺激了增長,但也在土地空間的使用上呈現(xiàn)出均質(zhì)化的布局狀態(tài),但是目前發(fā)生在佛山市空間結(jié)構(gòu)的變化和趨勢(shì)表明,區(qū)域一體化和市場(chǎng)的力量有能力對(duì)城鎮(zhèn)建設(shè)結(jié)構(gòu)加以控制和調(diào)校。無論是佛山建設(shè)東平新城的戰(zhàn)略選擇,南海日漸明顯的板塊戰(zhàn)略,還是順德的企業(yè)創(chuàng)新園區(qū)計(jì)劃,順應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的需要,整合優(yōu)化有限的土地資源,才能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的空間結(jié)構(gòu),這樣的空間結(jié)構(gòu)體現(xiàn)了政府、市場(chǎng)、企業(yè)、村民多方的共同訴求,有“水到渠成”的效果。

規(guī)劃往往根據(jù)現(xiàn)狀的空間形態(tài)和城市管理者的主觀愿望,對(duì)某一地區(qū)的城鎮(zhèn)結(jié)構(gòu)給予總結(jié)描述,如果沒有充分調(diào)研分析該地區(qū)的產(chǎn)業(yè)動(dòng)力支持、行政機(jī)制、區(qū)域影響要素等,那么規(guī)劃的城市結(jié)構(gòu)要么是令人振奮的“口號(hào)”,要么淪為“描述著”,很可能一段時(shí)間之后就被棄之不用。沒有最好的城鎮(zhèn)結(jié)構(gòu),規(guī)劃者的目標(biāo)在于深入探求城市運(yùn)行的內(nèi)在規(guī)律和支撐條件,提出合理而不失理想的空間方案。

[1]戴逢,段險(xiǎn)峰.城市總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的前前后后——關(guān)于廣州戰(zhàn)略規(guī)劃的提出與思考[J].城市規(guī)劃,2003[1]:24~27.

[2]佛山市房地產(chǎn)信息網(wǎng).

[3]廣東省建設(shè)廳.珠三角區(qū)域綠道網(wǎng)總體規(guī)劃綱要 [R],2010.

[4]廣東省政府.關(guān)于推進(jìn)“三舊”改造促進(jìn)節(jié)約集約用地的若干意見(粵府〔2009〕78號(hào)) [S],2009.

[5]佛山市南海區(qū)國土城建和水務(wù)局.南海區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃專題報(bào)告(中間方案)[R],2010.

[6]廣東省統(tǒng)計(jì)局,國家統(tǒng)計(jì)局廣東調(diào)查總隊(duì).廣東統(tǒng)計(jì)年鑒 [M].北京:中國統(tǒng)計(jì)出版社,2010.

An Analysis and Discussion of the Key Influences on Foshan’s Spatial Structure under the Market Economy

Du Yan

Foshan has evolved from one of the “Four Famous Towns” in ancient Chinese history to a “manufacturing hub of the Pearl River Delta”.Multiple forces including history and culture, township economy and the influence of Guangzhou have been driven the adjustment in Foshan’s administrative division over the past decade.The evolution of Foshan’s spatial structure has become a vivid and study-worthy example of China’s rapid urbanization process.At the end of 2002, a “2+5” cluster structure was identified in the strategic planning of Foshan after the administrative adjustment, followed by the spatial layout concepts of “Central Cluster” and “Dongping New Town”, and the establishment of relevant management agencies.Shunde District and Nanhai District were also rearranging their spatial structure to adapt to the industrial upgrade that was occurring.The market economy has resulted in this chaotic and sprawling structure of towns and villages.The process has been trying to improve the quality of life for citizens and to help the industrial restructuring go more smoothly.Based on the vibrant township economy of Foshan, this article analyzes the driving forces of Foshan’s spatial structure formation and explores the spatial structure under the joint action of administrative will and market orientation.

Foshan; Guangzhou-Foshan integration; township economy; network structure; Dongping New Town

TU984

杜雁,高級(jí)規(guī)劃師,深圳市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司,副總規(guī)劃師,總師室主任。

(責(zé)任編輯:盧小文)