國家中心城市:概念、特征、功能及其評價

◎ 周 陽

國家中心城市:概念、特征、功能及其評價

◎ 周 陽

綜合考慮中心城市、國家城市等級體系和世界/全球城市網絡等方面,論述了國家中心城市的一般定義、本質特征和核心功能。國家中心城市具有和重點城鎮群互為依托,全球城市網絡的重要功能節點,等級和格局隨經濟重心的轉移而變化,共性和特色并存等特征,以及控制管理、協調輻射、城市服務和信息樞紐等功能。據此采用層次分析法對12個城市進行評價,以廣州為參照得出了它們的國家中心城市指數得分。

國家中心城市 世界/全球城市 全球城市網絡 評價指標體系

一、引言

“國家中心城市”概念被首次提出,是2005年原國家建設部編制新的國家城鎮體系規劃。2008年12月,“國家中心城市正式出現在《珠江三角洲地區改革發展規劃綱要》中,被用來描述廣州的城市定位。2010年2月,住房和城鄉建設部在《全國城鎮體系規劃》(草案)中明確提出建設北京、天津、上海、廣州和重慶五大國家中心城市。此后,國家中心城市備受關注,尤其是沈陽、南京和武漢的“十二五”規劃,都把國家中心城市作為未來城市的發展目標。對于這類處于國家城鎮等級體系“金字塔”頂端的國家中心城市,有必要在理論上深入研究它們的內涵、標準、特征、功能和評價方法等問題。

國外沒有國家中心城市提法,但它們的一些特大中心城市事實上發揮著國家中心城市的功能。①如美國的紐約、芝加哥等世界城市控制著全球金融命脈,洛杉磯、西雅圖、亞特蘭大、底特律等工商業中心城市掌握著全球若干行業的話語權;德國的法蘭克福是金融與交通中心,漢堡是水上物流中心,慕尼黑是工業中心,漢諾威是展會中心;日本的東京、大阪、名古屋等分別是其東京地區、大阪地區和中京地區的核心城市,共同組成了日本東海道城市群。這些城市處于各自國家城市體系的頂端,是名副其實的“國家中心城市”。

中心城市以經濟區和城市群為依托,是經濟區生產布局和城市群功能分工的空間表現形式,是具備較強聚集擴散、服務和創新功能的區域經濟中心。[1]無論是國家中心城市,還是區域中心城市,抑或地區中心城市,都脫離不了中心城市的這些本質特征。因此,中心城市是國家中心城市研究的起點。但國家中心城市又是一國現代化和國際化最高水平的代表,不能局限在“國家”或“國內”,還要參與國際競爭,發揮溝通區域經濟與全球經濟的橋梁和通道作用,從而具有不同于一般中心城市的功能和屬性。尤其在當前經濟全球化和信息網絡化時代,經濟活動能夠實現在地域上的高度分離和全球范圍內的高度整合,中心城市的功能和形態出現了新變化,國家城市等級體系也開始向全球城市網絡體系轉變。[2]特大中心城市在控制與管理分散化的經濟活動中的重要性日益凸顯,呈現制造業分散化和高級服務業集中化的趨勢,由生產中心轉變為信息中心和服務中心。[3]跨國公司和大型企業在世界范圍內以各大城市為節點構建全球生產與服務網絡。因此,全面認識國家中心城市,不能局限在國家城市等級體系和傳統的中心城市概念,必須考慮這些新的因素和特征,以全球化和全球城市網絡為切入點,綜合考量。

二、國家中心城市的理論、觀點和概念

(一)理論來源

中心城市、國家城市等級體系、世界/全球城市網絡體系是國家中心城市的三個主要理論來源。城市地理學很早就發現,一國內部大中小中心城市之間的規模分布、職能結構和空間結構具有規律性,如“首位城市法則”和“位序—規模法則”,從而形成國家城市等級體系。顧朝林(1997)從全球化角度審視了城市化過程和國家城市體系結構,從而使國家城市體系研究的視野進一步拓展。[4]同時,許多學者和政府決策部門紛紛開展對國際城市和國際大都市的研究,但都局限在國家城市體系框架內,沒有把城市放在超越國家的世界經濟體系中去解釋城市功能和結構。隨著全球化和信息化的深入融合發展,超越國家形態的特大中心城市及其都市區域正成為世界經濟的基本單元,具有了新的功能和內涵,需要從世界城市體系和全球城市網絡的角度重新認識。

世界城市體系研究以“世界/全球城市”為開端,隨著時代進步不斷演變。1915年英國規劃師格迪斯提出了“世界城市”一詞,指世界最重要的商務活動絕大部分都須在其中進行的那些城市。1966年,英國學者霍爾從全球性國際大都會的角度認為,世界城市是那些已對全世界或大多數國家發生經濟、政治、文化影響的國際第一流大都市。1981年,庫恩首先基于新國際勞動分工理論著手研究世界城市體系。隨后,弗里德曼等提出了著名的“世界城市假說”和“世界城市等級體系”,成為其后世界城市研究的主要理論框架。1991年,美國社會學家薩森提出了“全球城市”概念,認為其是高級生產服務的生產場地,基本確認的有紐約、倫敦和東京。1989年,卡斯特認為全球化、信息化與網絡化造就了新的“流動空間”,取代“地方空間”,城市地位主要取決于網絡聯系的強度,而全球城市就是全球網絡上的關鍵節點。1995年,英國學者泰勒提出了“世界城市網絡”概念,打破了長期以來世界城市等級體系觀念,強調城市間的網絡作用和合作關系。2001年,斯科特基于城市區域化和區域城市化的發展態勢②,以“全球城市區域”來替代世界城市。弗里德曼也指出,世界城市的經濟能力取決于其所關聯的區域的生產力。[5、6]

(二)代表觀點

目前,對“國家中心城市”的內涵理解,主要有四種觀點。

第一,從世界城市體系的角度來界定世界城市,國家中心城市是其中的一個層級。代表人物為弗里德曼。他通過對主要金融中心、跨國公司的總部(包括地區性總部)、國際化組織、商業服務部門的高速增長、重要的制造中心、主要交通樞紐和人口規模的分析,將30個世界城市劃分為四個等級:全球金融中心、跨國聯系中心、重要的國家級中心、次國家級或區域性中心。[7]國內學者持此論點的也占大多數,如段霞(2002)和連玉明(2010)將世界城市或國際城市分為三個層次:核心層,紐約、倫敦、東京等世界城市或全球城市;次核心層,巴黎、新加坡、香港等跨國性國際城市;第三層,國家或地區中心城市,北京、上海屬于此列。[8、9]

第二,從全球化、信息化交互作用形成的全球城市網絡的角度來界定全球城市或網絡節點城市,由網絡流量和影響范圍決定節點城市的能級。代表人物為薩森和卡斯特。盡管薩森主要以紐約、倫敦和東京三個世界城市來論述其“全球城市”理念,但她卻是基于全球一體化下城市功能和形態的變化,并非完全基于城市的地位和等級。卡斯特以節點城市來說明全球城市網絡之間的相互作用,認為城市不是依靠它所擁有的東西而是通過流經它的東西來獲得并積累財富、控制和權力,從而形成流量經濟。[10]二者雖然沒有提及國家中心城市,但描述了一種新的城市功能和形態,即已經不存在純粹的封閉式的現代城市,所有城市都不同程度地卷入了全球城市網絡。國家中心城市與其他城市的區別僅僅在于節點功能和能級的差異,體現為全球聯通性的大小不同。

第三,從國家城鎮體系或重點城鎮群規劃的角度來界定國家中心城市。代表是“全國城鎮體系規劃”和“珠江三角洲地區改革發展規劃綱要”。該觀點寓于國家城市等級體系,將一國范圍內的中心城市劃分為國家中心城市、區域中心城市、地區中心城市、縣域中心城市(鎮),國家中心城市處于金字塔等級的頂端。[11]各城市爭相要建設國家中心城市,一方面是提升城市的地位和功能,另一方面也是期待成為國家戰略,優先獲得資源配置。

第四,從市場選擇和功能決定的角度來界定國家中心城市。“一個城市究竟能不能成為國家中心城市,最終并不由政府規劃說了算,也不是主觀上想成就成,從根本上講是市場選擇的結果,核心問題是看這個城市是否具備國家中心城市的功能”。[12]姚華松(2009)認為國家中心城市雖然帶有一定的行政色彩,但更多涉及的是城市功能、地位與作用,對內是一國城市最高發展水平的代表,對外是一國參與全球經濟循環的主要載體和重要平臺。[13]

(三)一般定義

可見,目前對國家中心城市的認識尚未統一。國外學者使用世界城市或全球城市來描述紐約、倫敦、東京等少數發達國家在世界或全球具有重要影響力和控制力的核心城市,較少顧及新興發展中國家處于上升階段和成長時期的具有“全球城市”潛力的中心城市。國內一些學者為了更好地反映不同城市之間支配或被其他城市支配的聯系,使用具有寬泛外延的“國際城市”提法[7],并且認為國際城市是城市發展的高級階段,而世界城市是國際城市的高端形態,由此融合了世界/全球城市、國際城市、國際大都市等概念。國家中心城市概念顯然帶有一定的行政色彩,但如果從城市功能、地位與作用方面考量,其內涵也必然是一個混合物,要超越國家范疇,融入世界/全球城市、國際城市等核心特征。

因此,必須用世界眼光和全球化思維來看待國家中心城市。可以認為,國家中心城市是指,國家重點城鎮群(城市區域)的核心城市,全國性或國家戰略區域的經濟中心,全球城市網絡體系和產業價值鏈分工體系的重要功能節點,促進區域融合和參與國際競爭的門戶,在現代化和國際化方面居國內領先水平,在配置國際國內資源、促進資源要素雙向流動中具有重要地位和作用,具有較強控制、管理、整合、創新功能的特大中心城市。

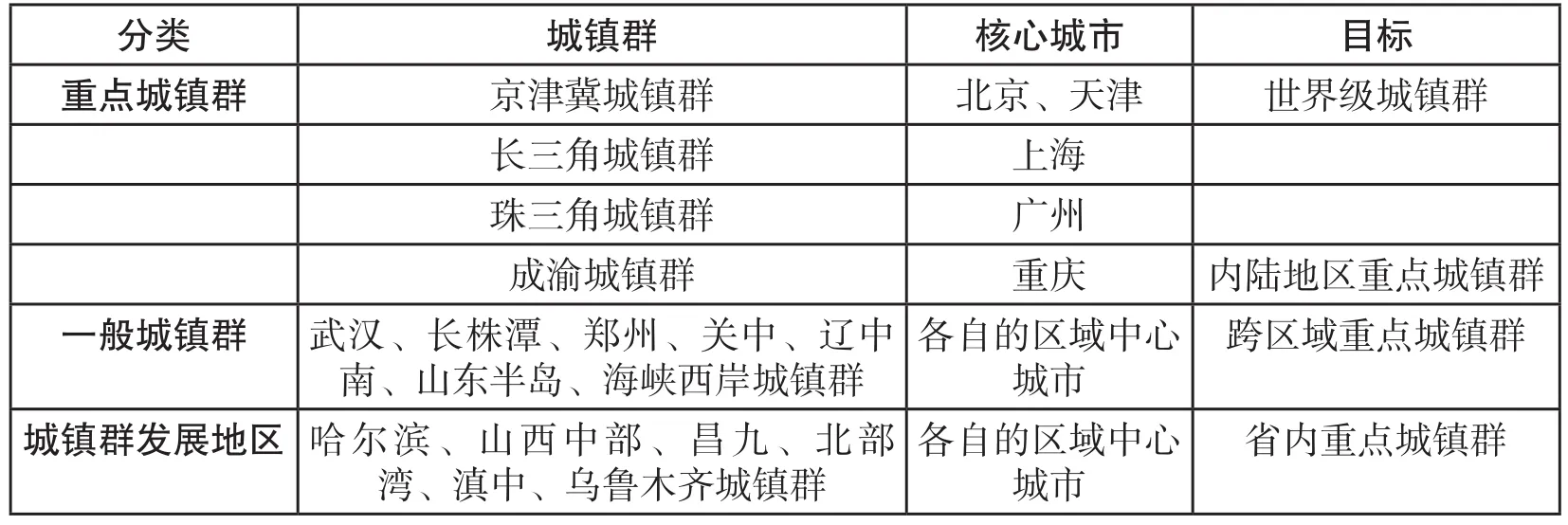

表1 我國的城鎮群和核心城市

三、國家中心城市的本質和特征

基于上述定義,國家中心城市具有不同于一般中心城市的本質特征,它的形成是多種因素、多種力量共同作用的結果,應當是內生而非認定或自封的。

(一)國家中心城市和重點城鎮群互為依托

世界城市的形成和發展依賴其所在城市區域的共同繁榮。紐約依托的美國東北部區域,倫敦依托的英國英格蘭區域,東京依托的日本東海道區域,均是具有全球控制能力的地區。與世界城市類似,國家中心城市是重點城鎮群的核心城市,以國家中心城市為核心的城鎮群是重點城鎮群,它們互為依托。如表1所示,京津冀、長三角、珠三角和成渝城鎮群被認為是我國四大重點城鎮群,其五個核心城市被認定為國家中心城市。[11]

(二)國家中心城市是全球城市網絡的功能節點,現代化和國際化水平突出

按照聯系性強弱排列,整個全球城市網絡也呈現金字塔層級。大量處于網絡體系底層的城市,只具有地區性職能;一部分處于網絡體系中層的城市,具有區域性職能;少數處于網絡體系頂層的城市,具有全球性職能。[14]國家中心城市處于這樣的國際背景之中,把國家或區域的資源引入全球經濟,同時把世界資源引到國家或區域內,發揮著國內外經濟的結合點、決策與指揮中心等功能。因此,國家中心城市必然具有廣泛密集的全球網絡連通性,是重要的功能節點和中心節點。這也同時決定了國家中心城市必然在現代化和國際化方面走在全國前列。一方面,只有具備現代化城市的一般特征,才能支撐和發揮其重要的城市功能;另一方面,只有是一個對內對外完全開放的國際化城市,才能增強網絡連通性。

(三)國家中心城市的等級和格局隨著經濟重心的轉移而變化

從世界城市來看,它們都產生于世界經濟增長的重心區域。幾個世紀以來,隨著世界經濟增長重心由英國向歐洲和美國轉移,再到二戰后德國、日本的興起,然后到“亞洲四小龍”奇跡,倫敦、巴黎、紐約、法蘭克福、東京、新加坡、香港、首爾等城市逐漸由邊緣區上升到核心區,崛起為不同等級的世界城市。具體到我國的國家中心城市,其等級和格局也隨著國內經濟重心的轉移而變化。改革開放由沿海向內陸,由南方向北方漸次展開,廣州、上海、北京和天津、重慶等國家中心城市也依次對應于華南沿海對外開放、浦東開發、天津濱海新區建設、西部大開發等經濟重心的變化。未來國家發展重心加速轉移和空間布局向內陸戰略推進,新的經濟重心很可能催生新的國家中心城市。

(四)國家中心城市之間共性和特色并存

國家中心城市進一步發展的方向必然是世界/全球城市,也將像紐約、東京和倫敦等一樣由制造中心轉向服務中心,制造業份額大幅下降,服務業份額大幅上升。這是國家中心城市發展的共同趨勢。但每一個國家中心城市都依據其自身的客觀條件、區域基礎、對外聯系、歷史過程等因素,選擇各自的發展路經,因而又具有城市的地方個性和特色。即便是高度全球化的職能等級相似的世界城市,也存在巨大差異。[15]如,東京和紐約都是全球控制中心,但東京沒有經歷類似紐約的制造業嚴重衰落。在經濟日益全球化的過程中,既有全球整合又有地方特色,國家中心城市建立自己的特色定位和發展模式,十分重要。

四、國家中心城市的核心功能和屬性

國家中心城市所處的中心、節點和樞紐等關鍵位置,決定了它具有多樣性的綜合功能,可以概括為控制管理、協調輻射、城市服務和信息樞紐等功能。

(一)控制管理功能

國家中心城市應當具有顯著的資源配置功能和管理決策功能。這種對區域經濟的控制和管理能力,一般通過指揮控制中心、創新中心和商貿中心來反映。

國家中心城市應當是以總部經濟為核心要素的區域經濟指揮控制中心,在重點產業領域產生一批具有全球競爭力的跨國公司和品牌。可以用世界500強企業落戶數、十年間曾進過中國500強的企業數量、中國馳名商標數量等來衡量。國家中心城市應當是以高端人才和高端知識為核心要素的創新中心,建立發達的創新網絡和區域創新體系,成為高新技術產業的生產和研發基地,成為新思想、新文化、新技術、新制度、新模式的發源地。可以用R&D支出占GDP比重、高新技術產業產值比重和每萬人口大學生數量等來衡量。國家中心城市應當是以綜合性交通樞紐和全國性市場為核心要素的“綜合資源配置型”商貿中心,融入全球貿易網絡,集散有形商品和要素市場,配置虛擬市場資源和要素。可以用貨運總量、銀行貸款余額和星級酒店數量等來間接衡量。

(二)協調輻射功能

國家中心城市應當具有強大的協調輻射功能,通過有效組織區域間生產、交換和消費,協調經濟活動,同時進行國際交流,輻射帶動周邊地區崛起。協調輻射功能可以通過區域增長中心、開放門戶和政治中心來反映。

國家中心城市應當是以所在城市區域或城市群合理分工、共同發展為核心要素的區域增長中心,輻射帶動周邊區域乃至全國發展。可以用GDP總量、GDP年均增長率、城市人口規模等來衡量。國家中心城市應當是以全球城市網絡節點和國際經濟文化交流為核心要素的區域開放門戶,成為地區與全球交互的平臺,促進地區資源整合。可以用出口總額、實際利用外資總額、入境國際旅游人數等來衡量。國家中心城市一定程度上也表現為以國家首都或直轄市地位為核心要素的政治中心,是國家為實現區域協調發展而進行的戰略選擇和戰略布局。可以用行政級別、承擔的改革任務、大使館或領事館數量等來衡量。

(三)城市服務功能

國家中心城市是區域內人們生產、生活和文娛活動的中心,不僅對城市自身,而且對區域、全國乃至全球具備廣泛的綜合服務能力和高端的專業服務能力。這種服務能力,可以通過生產服務中心和生活服務中心來反映。

國家中心城市應當是以高度專業化的生產性服務為核心要素的生產服務中心,成為金融、會計、廣告、法律等專業服務聚集地。可以用第三產業從業人員、第三產業增加值占GDP比重等來衡量。國家中心城市應當是以高水平的公共基礎設施和娛樂休閑等生活服務為核心要素的生活服務中心,滿足大量高素質人才對提高生活質量、生命質量的要求。可以用城市居民人均實際可支配收入、軌道交通里程等來衡量。

(四)信息樞紐功能

控制管理、協調輻射和城市服務功能強化了國家中心城市的信息樞紐功能和作用。國家中心城市通過信息網絡體現對經濟、政治、文化等的支配性功能和過程。這種信息樞紐功能反映為信息中心和文化中心。

國家中心城市應當是以一流信息生產場所為核心要素的信息中心,成為知識和信息資源,特別是復雜和專業化信息創建、交流和傳播的場所。可以用人均郵電業務總量、信息產業增加值等來衡量。國家中心城市應當是以發達文化資源與品牌為核心要素的文化中心,促進多元文化共融和先進文化傳播,擁有先進文化設施和文化服務功能。可以用教育、文化、體育和娛樂業單位從業人員、千人醫生數量和大學、醫院、圖書館等機構數量等來衡量。

五、國家中心城市的評價指標體系和評價結果

目前針對國家中心城市的綜合評價較少③,但評價世界/全球城市、國際城市等方面的文獻卻比較豐富。總體上,有三種方法。第一,以單個指標比較或少數得到公認的識別性指標作為評判標準。如,劉玉芳(2008)分別從人口、經濟、公共交通、航空運力和國際組織等單項指標來比較北京與紐約、東京等城市的國際化程度。[16]第二,建立指標體系,但不求全面綜合,只偏重于某一項或幾項的功能性指標。如,周曉津(2010)用主成份分析法和層次分析法(AHP)分別評價了五大國家中心城市的金融服務功能強弱。[17]第三,建立全面綜合的指標體系,但研究者的目的不同,具體的指標設定也有差異。如,屠啟宇(2009)構建了一個由目標性和路徑性指標群組成的后發城市建設世界城市的指標體系[18];段霞(2011)采用四級量表打分法對31個全球城市進行評價[19];陸軍(2011)采用層次分析法比較分析了39個世界城市的發展水平。[20]本文以國家中心城市的核心功能和屬性為基本框架,借鑒以往研究中的一些指標,確定國家中心城市的評價指標體系,并進行綜合評價。

(一)指標體系構建

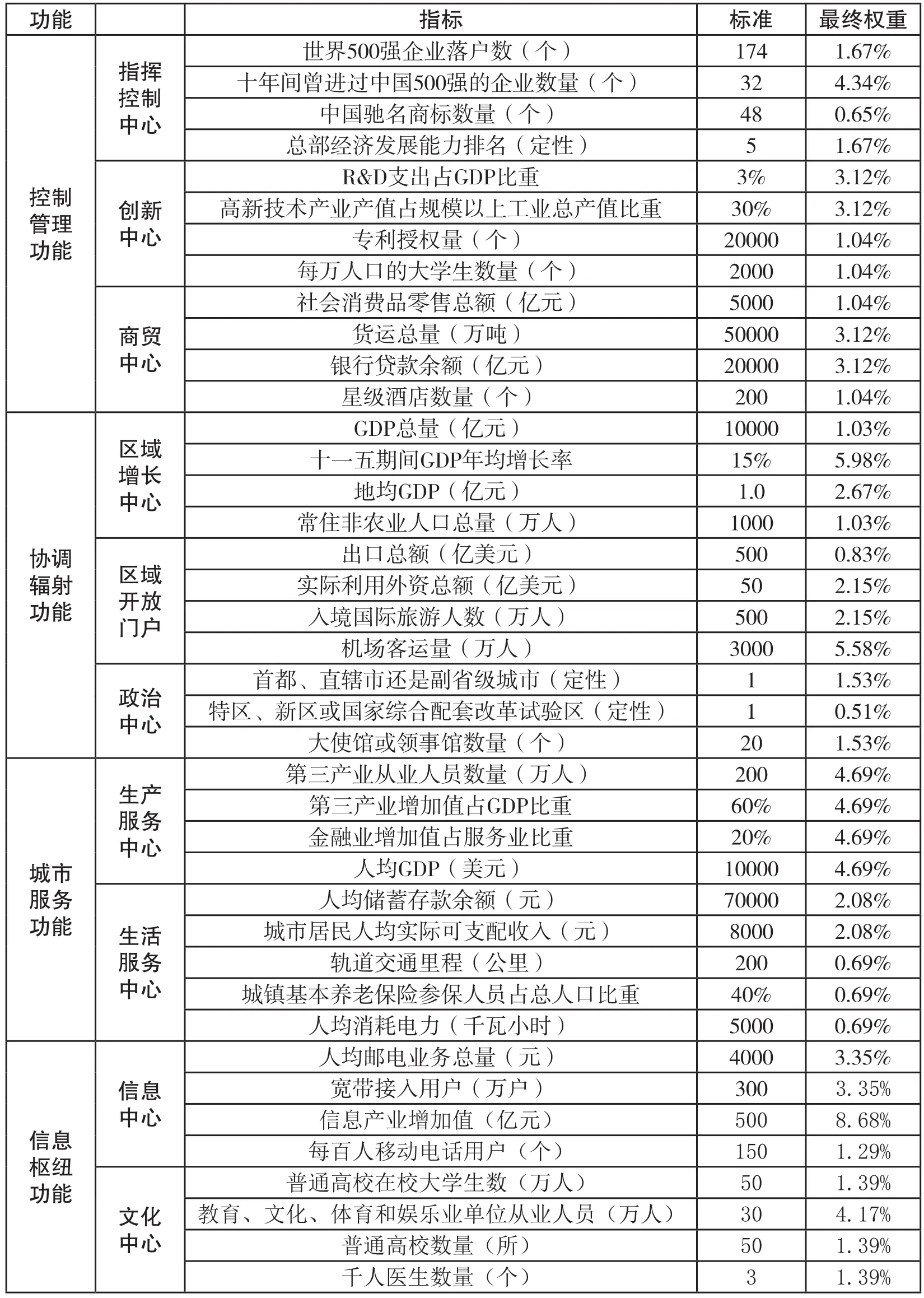

遵循以下原則建立評價指標體系。(1)科學性原則。指標體系建立在上述對國家中心城市的本質、特征、核心功能和屬性的分析基礎之上,客觀真實地反映國家中心城市全貌。(2)實用性原則。突出指標的典型性、代表性,盡量使最終的評價指標數量相對較少和獨立。(3)可比性原則。建立的指標體系主要用于不同城市之間的橫向比較,兼顧同一城市的縱向比較。(4)協調性原則。指標體系分為多個層次,各個子系統的指標要相互協調,比例適當。考慮上述原則,并根據數據的可獲得性,最后選取40個指標,建立如表2所示的指標體系。

(二)評價方法和數據來源

采用層次分析法(AHP)評價國家中心城市指數。首先確定指標標準。以廣州為參照系,選擇與其比較接近的整數值,當廣州在某一指標方面表現較差時,選擇5個國家中心城市的平均值,以此標準將原始數據轉化為百分制數據。然后,由上到下分別對指標體系的四大功能層、十大中心層和指標層確定權重。按照AHP方法,以1-9比率標度法對每一層指標兩兩比較其相對重要性,構造判斷矩陣。接著,由指標權重和百分制數據相乘得到城市在該指標上得分。最后由下到上得到各個子系統的評價指數,直到最終的國家中心城市評價指數。

表2 國家中心城市的最終評價指標及權重④

初步選取五大國家中心城市和深圳、杭州、青島、南京、沈陽、成都、武漢等七個特大中心城市。數據來源主要有各個城市的“十二五”規劃報告、2010年國民經濟和社會發展統計公報、2010年統計年鑒、第六次人口普查公報,以及2010年城市統計年鑒、中國企業聯合會發布的《2011中國500強企業發展報告》、北京社科院的《中國總部經濟發展報告(2011-2012)》等。數據以2010年為主,當2010年的無法獲取時采用2009的數據。

(三)評價結果和分析

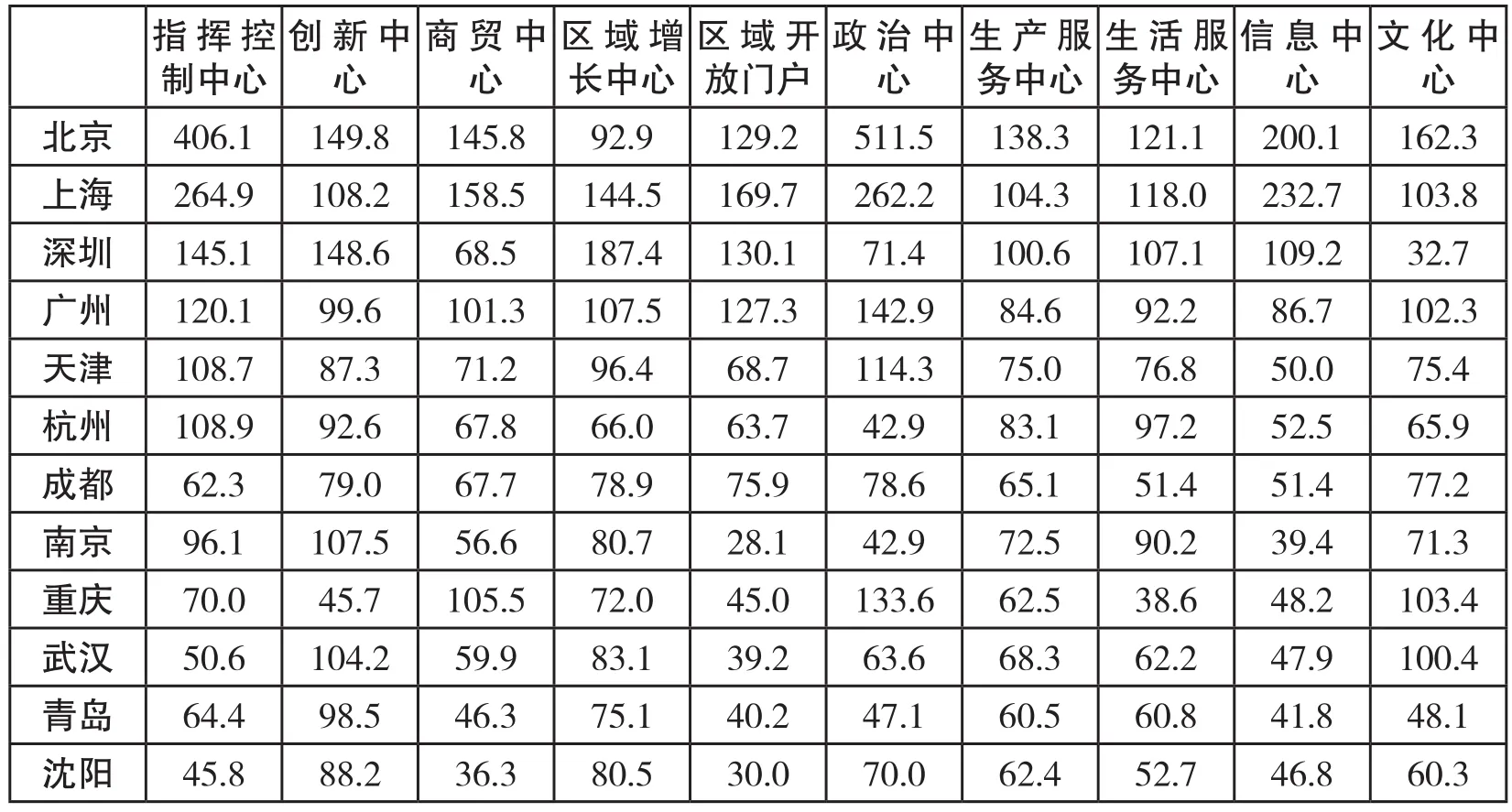

評價結果如表3和表4所示,12個城市呈現明顯的層次性。北京除了區域增長中心得分低于100外其他得分都很高,上海則在所有方面的得分都超過100。二者最終的國家中心城市指數也遙遙領先于其他城市,尤其在指揮控制中心、政治中心和信息中心方面表現十分突出。因此,北京和上海是當之無愧的國家中心城市,它們的目標都是向世界或全球城市看齊。深圳和廣州的國家中心城市指數都超過了100,基本達到了國家中心城市的要求和水平,但與北京和上海差距明顯。深圳需要彌補商貿中心和文化中心的不足,廣州則要加強生產服務中心和信息中心建設。剩下的城市離國家中心城市的要求還有一定差距,天津和杭州相對領先,成都、南京、重慶和武漢之間區別不明顯,青島和沈陽暫時落后。與南京、重慶和武漢相比,成都的各項得分都比較平均,沒有突出的優勢劣勢,而其他三個城市在某些方面都存在薄弱環節。

表3 各中心城市的細分功能得分

表4 各中心城市四大功能和國家中心城市指數得分

注釋:

①這里預設了研究對象為大國的特大中心城市,不針對小國或像新加坡等城市國家。

②城市區域化會形成多中心的城市形態,區域城市化會形成由多個核心城市組成的連續城市化區域,如大都市區(帶)或城市圈(群)。

③全國城鎮體系規劃的前期課題以綜合經濟、科技創新、國際競爭、輻射帶動、交通通達、信息交流、可持續發展等七大能力建立國家中心城市指標體系。2009年6月,《強化廣州國家中心城市地位的研究報告》以經濟實力、產業結構、基礎設施水平、文化教育和科技水平、城市環境、國際化水平等指標評價五大國家中心城市。這些針對國家中心城市的研究成果未公開發表,具體指標設定、評價方法、評價結果等無從得知。

④表2中列出的權重是經過計算的相對于國家中心城市指數的最終權重。權重設定未采用專家打分法,直接依據經驗判斷指標間的相對重要性。鑒于篇幅有限,文中未詳細列出判斷矩陣和單層指標權重,如需要可向作者索取。指標中“常住非農業人口總量”是用2010年各城市常住人口減去農業戶籍人口,相對準確地衡量一個城市中非農業人口的數量;“城市居民人均實際可支配收入”用2010年各城市居民人均可支配收入減去人均消費性支出,相對準確地衡量一個城市中居民的實際收入狀況。

[1]吳永保,周陽,夏琳娜.做強中心城市,促進中部崛起[J].青島科技大學學報(社會科學版),2007,(4):1-7.

[2]周振華.全球化、全球城市網絡與全球城市的邏輯關系[J].社會科學,2006,(10):17-26.

[3]吳曉雋,高汝熹.試析全球化時代都市圈中心城市極化效應的新模式及對中國的啟示[J].世界經濟研究,2006,(11):28-33

[4]顧朝林,張勤.新時期城鎮體系規劃理論與方法[J].城市規劃匯刊,1997,(2):14-26.

[5]武前波,寧越敏.國際城市理論分析與中國的國際城市建設[J].南京社會科學,2008,(7):17-23.

[6]李國平等.世界城市及北京建設世界城市的戰略定位與模式研究[J].北京規劃建設,2010,(4):21-25.

[7]黃葉芳,梁怡,沈建法.全球化與城市國際化:國際城市的一項實證研究[J].世界地理研究,2007,(2):1-8.

[8]段霞.世界城市的基本格局與發展戰略[J].城市問題,2002,(4):9-11.

[9]連玉明.重新認識世界城市[N].北京日報,2010-5-31.

[10]謝守紅.西方世界城市理論的發展與啟示[J].開發研究,2008,(1):51-54.

[11]住房和城鄉建設部,中國城市規劃設計研究院.全國城鎮體系規劃研究(2006-2020年)[M].北京:商務印書館,2010:45-50.

[12]朱小丹.論建設國家中心城市[J].城市觀察,2009,(2):5-13.

[13]姚華松.論建設國家中心城市的五大關系[J].城市觀察,2009,(2):62-69.

[14]周振華.世界城市理論與我國現代化國際大都市建設[J].經濟學動態,2004,(3):37-41.

[15]蘇雪串.西方世界城市論的演變及其啟示[J].廣東社會科學,2007,(4):184-188.

[16]劉玉芳.北京與國際城市的比較研究[J].城市發展研究,2008,(2):104-110.

[17]周曉津.國家中心城市金融服務功能評估[A].2010國際都市圈發展論壇會議論文集[C],2010.

[18]屠啟宇.世界城市指標體系研究的路徑取向與方法拓展[J].上海經濟研究,2009,(6):77-86.

[19]段霞,文魁.基于全景觀察的世界城市指標體系研究[J].中國人民大學學報,2011,(2):61-71.

[20]陸軍.世界城市判別指標體系及北京的努力方向[J].城市發展研究,2011,(4):16-23.

National Central City: Definition, Characteristics, Functions and Evaluation

Zhou Yang

Taking the evolution of Central City, National Urban Grading System and World/ Global Urban Network into consideration, the paper discusses the general definition, essential characteristics and core functions of National Central City (NCC).NCC and the key Urban Agglomerations rely on each other.They are the important function nodes of Global Urban Network, with their grade and structure changing along with the focus shift of national economic centers and boasting both commonness and specialties.Control management, harmonious radiation, city service and information hinge are core functions of NCC.12 big cities in China are evaluated through Analytic Hierarchy Process (AHP) method.The result shows the scores of NCC index using Guangzhou as the frame of reference.

national central city; world/global city; global city network; evaluation index system

TU984

周陽,武漢市社會科學院助理研究員,博士研究生,研究方向為城市經濟和區域經濟。

(責任編輯:陳丁力)