公安院校體改生職業認同影響因素的研究

李 歐

(四川警察學院 警察管理系,四川 瀘州646000)

公安院校體改生職業認同影響因素的研究

李 歐

(四川警察學院 警察管理系,四川 瀘州646000)

通過對公安院校“體改生”的個案研究發現公安院校“體改生”職業認同的形成是個人環境和公安院校及各級公安機關等相關因素共同作用的結果。

公安院校;體改生;職業認同;影響因素

一、問題的提出

作為在職業范疇中的同一性,職業認同是指出“職業對個人身份的重要程度”。可以將職業認同簡單地理解為:個體選擇用“未來想從事的職業”或者“正在從事的職業”來回答“我是誰”這個問題。當某一職業成為個體生命中的目標時,個體擁有的元勝任特征——同一性和適應能力能夠幫助其有效地處理復雜的職業情境。職業認同是在持續地與工作環境的接觸過程中獲得的,一個在大學期間對職業生涯沒有探索或者探索失敗的個體,可能會在工作環境中平均掙扎6~8年的時間。

因此,職業認同既是個人發展核心,又是評估職業適應的重要指標。有必要在具體的環境中針對處于特定心理發展階段的個體進行深入探討。特別是在08年政法院校招錄培養體制改革試點工作實施以來,一批批復轉退軍人和地方大學生,經過層層選拔和考核加入到預備警官的行列中,他們在大大改善了公安隊伍的構成和整體知識結構的同時,也面臨著通過何種途徑在兩年的警校學習生活中積極地探索并最終獲得職業認同,以在漸進的適應過程中順利地完成發展任務。

二、研究方法與對象

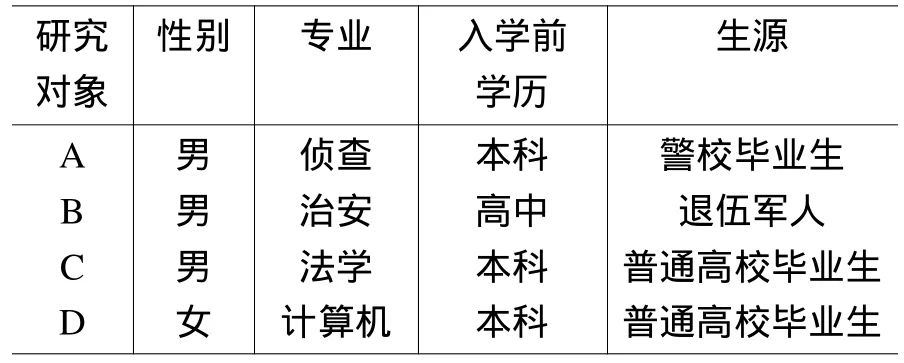

本研究采用方便取樣的方法。研究對象均為四川警察學院應屆體改生。本研究資料收集的方法主要是半結構式訪談,訪談提綱已事先擬定,以簡明易懂、能涵蓋研究內容為標準,對每個研究對象所提的問題相同,具體的順序根據當時具體情況進行適宜調整。通過對20名被訪者的訪談資料進行整理和分類后,最終確定以其中4名體改生的訪談資料為樣本,進行典型案例分析。遵循為研究對象保密的原則,隱去研究對象的真實姓名,用A、B、C、D來代替。研究對象基本情況見表1。

表1 體改生訪談對象基本情況

三、案例描述

案例一A:A,24歲,是一位熱情、開朗的男生。高考填報志愿時,在父母指導下,選擇報考軍、警院校,并順利被警校錄取。畢業那年,參加公務員考試,失利后,選擇政法干警招錄考試,成為一名體改生。入學后,重新回到以前熟悉的警校生活,無論是在校的專業學習還是公安基層實習,都已不具有新鮮感。由于以前本科學習時多次到基層公安實習,已具備相當的專業技能,現階段公安業務水平的提高更需要工作經驗的積累。

案例二B:B,25歲,從小理想就是成為一名軍人。高考時報考軍校失利后,選擇從軍。退伍后,為了生活從事過很多工作,但想重新穿上制服的想法驅使自己在2007年應聘協警工作。B從2009年開始備考政法干警招錄考試,并最終如愿以償成為一名體改生。

B很珍惜這次學習機會。以前當協警時迷茫、困惑、弄不懂的問題經過系統學習后得到澄清。尤其是半年的實習,深入參與各方面的工作,自己的公安業務能力有了大幅度提高。民警由于工作繁忙,指導不夠多,但B遇到問題自己會主動去請教,民警也很樂意教,而在主動學習過程中,自身素質也就得到了提高。B對職業充滿希望。

案例三C:C,25歲,性格外向,警察是他從小的理想,高考時,聽從家人意見報考一所師范院校應用數學專業。大學畢業后當上村官。這段經歷收獲很多,尤其是極大地提高了自己的自學能力。

2010年終于通過政法干警招錄考試,C成為體改生。雖然自己以前不是警校科班出身,但這沒有對自己構成障礙,村官時培養起來的自學能力,使自己無論是在校的專業學習還是在基層派出所的實習,都能收獲頗多,很快進入狀態。在C眼中,警察是一個神圣的職業,不能因為環境的惡劣而心生抱怨,不能因為少數人的某些行為而否定這個群體。所以要成為優秀的警察,做人是最重要的前提,這也是C今后努力的方向。

案例四D:D,24歲,文靜、較內向的女生。D畢業后正好有政法干警招錄考試,當時對這個考試不了解,認為也是公務員考試的一種,遂報考并順利被錄取。來到警校后,感覺非常后悔,自己從來沒想過當警察,警校名目繁多的規章制度、嚴格的管理、嚴肅的紀律、鮮明的政治性,都讓D感覺非常壓抑。由于后悔入錯行,D所以很難對專業學習保持興趣。半年的實習讓自己逐漸對警察這個職業有所了解,正面、負面的評價都有。實習時內勤、社區警務、小案子的偵破等很多工作都參與過,均有所了解,但不深入。指導民警不會很耐心、全身心投入地教你,在工作中看到很多問題,民警處置的方式和學校里老師講的不一樣,自己也感到很迷茫。

女生在這個行業中還是比較“弱勢”,不容易得到提拔,一般都是在基層里做社區、戶籍或者內勤類文職工作。D說,她不愿意穿警服出門,覺得一旦穿上警服出門在外,壓力大,不想沾上麻煩事。

在訪談最后,D說,至今還沒對警察這個職業有什么特殊感受,但現階段沒有魄力放棄,畢竟警察也是公務員,這個職業相對來說穩定、有保障。待自己以后有了一定的經濟基礎,不再是啃老族,從事這個職業一段時間,有了較為深入的了解后再決定是否二次擇業。

四、分析與討論

以上個案的介紹表明:體改生職業認同的形成不僅受到個人環境的影響,而且公安院校、警察組織也承擔著相應的責任。下面就從個人環境、組織環境對影響體改生職業認同的因素做以下具體分析:

(一)個人環境

1.家庭影響

雖然近年來,隨著社會監督力度的加大,警察隊伍暴露出一些影響極壞的個人和事件,但警察這一職業在老百姓心中還是有一定社會地位和聲譽。這一職業工作穩定,有保障,收入也較為可觀,因此得到了一些家長的青睞。在A的個案中,父母堅信穩定的職業是兒子最好的選擇,因而也堅定了A對警察這一職業的選擇。父母對這一職業的認同會影響體改生的職業認同度。其次,支持性的家庭氛圍也很重要。在B的個案中,為了實現自己的職業追求,B參加了2009年的政法干警招錄考試,遭遇失利。其后一年時間里,家人給予他很大的支持,鼓勵他不放棄,積極備考重新再來,在家人的大力支持下,終于進入體改班,成為一名準警察,他更加珍惜來之不易的機會。而C在高考時,曾因為家人的勸說而一度放棄對警察這個職業的追尋。

2.性別

在訪談中發現,性別因素對體改生職業認同影響較大。由于社會歷史原因,在警察職業中,女警從業人數受到嚴格的比例限制。無論是在各公安院校招生簡章還是在招警考試報考公告中,都能看見懸殊的男女招錄比例。這些信息都給在校預備警官們暗示,那就是男生擇業時是有性別優勢的。而在實際的公安工作中,女警多承擔的是內勤、戶籍、社區等工作,在培養、升職、晉級等方面受到不小的影響,制約了發展的可能性。在對D的訪談中,發現這也是D很難產生職業認同的一個重要方面。每個社會都有對自己男女社會成員的固定的角色期待,因而在社會職業的分布上就會有明顯的表現:男性就適合于當警察、法官等,女性就適合于秘書、護士等,心理學上稱之為社會刻板印象,這種刻板印象深深地積淀在各行各業中,因而在體改生中,女生的職業認同感明顯低于男生也就不足為怪了。

3.個性特征和心理素質

在有關職業認同的研究中,都提到自我效能感會影響到個體職業認同的發展。Gushue等人對拉丁裔高中生的自我效能感,對職業困難的感知,職業認同和生涯探索行為進行了調查。研究結果顯示自我效能感與職業認同水平、生涯探索行為有正相關。同年,Gushue等人還考察了美國非洲裔高中生的生涯決策效能感與職業認同和生涯探索行為之間的關系。得到的結果類似,學生生涯決策效能感越高,職業認同越高,并且生涯探索行為的頻率也高。在對典型案例的分析中,我們也發現,自我效能感是體改生職業認同的動力之一。比如B就談到,雖然自己基礎差,底子薄,但遇到問題主動去請教,不懂就問,變被動為主動。再比如C,雖然也不是警校畢業生,而且就讀與原專業風馬牛不相及的公安專業,但這絲毫沒對他造成苦惱。無論是在校學習還是在基層實習,他都積極主動地向老師、民警請教,與經驗豐富的民警交流溝通,充分發揮自學的能力,“工作中遇到問題對自己是個好事情,會促使自己主動去查閱資料、請教老師,促使自己思考,促使自己學習,而這種學習的能力相比具體的知識和技能來說,更加重要。”從以上個案中,可以看出,B和C都具有良好的自我效能感,而這種良好的自我效能感來自于他們積極主動學習的個性特征和善于調整、管理自己的待人接物的方式和良好的心理素質。然而,在個案中,D面對專業不喜歡,警校管理體制嚴格時,采取的是一種逃避、抵觸的情緒。D也談到再擇業的問題,說道:我這個人喜歡別人推自己一把,尤其做決定時,既然沒人幫我做個決定,我就維持現狀好了。而在學習中,對課堂教學不滿意采取抵觸的情緒,實習時遇到問題,自己獨自茫然、困惑,很少主動請教民警和老師,她不知道是這種現象發生在B和C身上,他們一定會調整自己待人接物的方式并積極主動去學習。可見,體改生的個性特征、待人接物的方式及自我管理能力在體改生的職業認同中發揮著十分重要的作用,在此過程中,積極主動的態度具有十分的必要性。

(二)組織環境

從體改生職業認同的視角看,組織環境不僅包括公安院校,而且包括為體改生提供實習的各級公安機關。公安院校,作為體改生的“工作母機”,無論是從專業理論知識學習還是公安業務能力的培養上都對體改生的成長起著至關重要的作用;各級公安機關是體改生實習的重要基地,是體改生體驗警察角色、形成警察職業認同的重要環境,這兩個組織的合力影響著體改生對警察這一職業認同的產生。

1.公安院校

(1)課程設置及教學方法。Jamsz指出,職業認同的形成由不同來源的知識相結合而形成,其中基于研究的教學知識和個人實踐知識在教師職業認同形成過程中起著關鍵性的作用,職業認同是這些知識之間的張力。在訪談中我們發現,體改生專業理論知識和公安實踐知識在其職業形成過程中也起著關鍵性的作用,而公安院校的課程設置和教學是體改生理論知識和實踐知識的重要來源,因此,公安院校的課程設置和教學內容方法對體改生職業認同度的培養起著關鍵性作用。然而,我們在訪談中發現,A、B、C、D四位同學無一例外地談到很多課程和教學內容理論性太強,由于在校學習時間短暫,開設課程又多,課堂基本是滿堂灌。而很多老師雖然具有比較前沿而扎實的理論知識,但沒有寶貴的公安工作經歷,因而在教學時針對性、實用性不強,與公安實踐存在一定差異。尤其對于非警校畢業生而言,沒有根植于公安實踐的教學是導致其對職業認同的形成過程中所發揮作用欠佳的最重要原因。而A由于之前本身從警校畢業,體改的絕大部分課程和教學內容都是重復以前大學本科的東西,因此A毫不客氣地談到:“其實我現在更需要來自工作實踐中的經驗積累”。

由此,我們不禁思考:由于體改生層次差異大、生源也不一樣,我們能否在課程設置和教學內容的安排上實施更有針對性的分類教學,從而在體改生警察職業認同的形成過程中發揮應有的作用。

(2)實習。體改生的實習階段,是其向警察身份轉變的具體過程。在這一階段,他們求適應的同時,也能較真實地感受到警察這一職業的酸甜苦辣,切實地實踐其對警察形象和行為的認知。在訪談中我們了解到,實習對體改生的職業認同發揮了重要的促進作用。就連D也談到:實習讓她開始了解警察這個職業,甚至于有那么一點點喜歡,不像最初那樣排斥。雖然半年的實習不足以讓她深入去了解,但這個職業已經向她揭開面紗,所以,目前不考慮重新擇業,先工作幾年,說不定認知就會改變。

(3)管理模式。公安院校體改生的警察職業認同組成中有個核心成分——職業價值觀。國內各公安院校也歷來重視對學生警察職業價值觀養成的訓練,無論是校園環境的創建還是管理模式的確定,都進行了有意義的精心探索。在多年的發展過程中,各公安院校形成一套行之有效的管理模式和要求——警務化管理,它有利于學生政治信念、紀律素質、戰斗作風和警察意識等核心價值觀的養成。在訪談中,A對此深有感觸,四年的警校生活塑造了他嚴明的紀律性和組織性,在某種程度上已經把人民警察的紀律規定內化為自身覺悟的思想素質。A在基層實習時,很多民警也談到警校生比社招生有著過硬的政治紀律性。在訪談中,我們發現以D為代表的相當一部分普通高校畢業的體改生對公安院校這種帶有鮮明政治性、嚴格、嚴肅的警務化管理,表現出一定程度的不適應。來自普通高校的體改生,他們經過與公安院校截然不同的大學生活的熏陶,世界觀、人生觀、價值觀基本形成,且具有一定的知識水平和社會閱歷,對一些問題也具有自己獨特的觀點與看法。因此,我們在實施嚴格的警務化管理過程中,是否也要考慮到體改生的特殊性,在制度設計和具體的日常管理過程中體現人文關懷,這樣更有利于體改生警察職業認同的形成。

2.各級公安機關

在訪談中,我們向訪談者提到了關于未來是否可能改行的問題以及原因,A說:“如果我的工作長期沒有得到認可和肯定,在這種情況下我會考慮改行”。B說:“這個職業能實現我的個人價值,我熱愛這個職業,只有當自己受到不公正對待(比如在某些事件中被作為‘犧牲者’)時會考慮改行”。C談到:“這是我從小的理想,不會輕易改行,除非將來發展遇到極大阻礙時才考慮這個問題”。從他們的談話中可以看出,體改生非常看重各級公安機關是否為他們提供公平和價值認同、成長和提高,而這兩個因素對他們職業認同具有極其重要的影響。如果我們各級公安機關給予即將從警的體改生對追求有價值的目標或原則做出可信的承諾,體改生會積極履行警察的職責,并通過某種方式來提升警察組織實行目標的能力。因此,對于各級公安機關而言,充分尊重、信任警察,滿足警察的合理需求,提高警察的工作滿意度,搭建有效的溝通渠道,對于提高警察職業認同有著積極的促進作用。

五、小結

本研究具體探討了公安院校體改生職業認同的影響因素,在對典型個案進行分析的基礎上,我們認為體改生職業認同的形成不僅受到個人環境的影響,而且公安院校、警察組織也承擔著相應的責任。當然,本研究所得到的結論是基于四川警察學院體改生四人的訪談和調查,至于其他公安院校體改生職業認同形成的影響因素是否也是如此,還需要進一步研究。另外,在研究過程中,我們不可避免地會受到一些關于職業認同的已有觀點或個人價值判斷的影響。因此,在后續研究中還需要對個人主觀性在整個研究過程中的影響作出評判。

[1]London M.Toward a theory of career motivation[J].Academy of Management Review,1983(4):620-630.

[2]Krumboltz J D,Worthington R L.The school-to-work transition from a learning theory perspective[J]..The Career Development Quarterly,1999(4):312-325.

[3]Gushue,G.V.,Clarke,C.P.,Pantzer,K.M.,&Scanlan,K.(2006).Self-efficacy,perceptions of barriers,vocational identity,and the career exploration behavior of Latino/a high school students[J].Career Development Quar-terly,2006(4):307-317.

[4]Gushue,G.V.,Scanlan,K.,Pantzer,K.M.,&Clarke,C.P.(2006).The relationship of career decision making self-efficacy,vocational identity,andcareer exploration behavior inAfricanAmerican high school students[J].Journal of Career Development,2006(1),19-28.

[5]Jansz J.person.self,and moral demands[M].Leiden University:Dswo Press,1991.

[6]王楨,石勘,高晶.大學生職業自我效能的影響因素分析[J].中國臨床心理學雜志,2005(2):162-164.

[7]劉秋穎,蘇彥捷.職業認同發展的個案研究[J].中國臨床心理學雜志,2006(1):49-51.

[8]高艷,喬志宏,宋慧婷.職業認同研究現狀與展望[J].北京師范大學學報(社會科學版),2011(4):47-53.

[9]李文道,鄒泓,趙霞.大學生同一性與職業探索、職業決策困難的關系[J].心理發展與教育,2007(2):63-67.

【責任編校:周文慧】

D631.15

A

1673―2391(2012)07―0181―04

2012—03—16

李歐,女,四川瀘州人,四川警察學院警察管理系。