復方甘草酸苷聯(lián)合咪唑斯汀治療蕁麻疹臨床觀察

熊 靚

湖南省安化縣第二人民醫(yī)院,湖南安化 413522

慢性蕁麻疹的患者大部分找不到明確的病因,治療起來較困難,在臨床上多采用聯(lián)合用藥治療[1-2]。筆者對本院188例蕁麻疹患者的患者采取兩種不同的治療方案,來探討復方甘草酸苷聯(lián)合咪唑斯汀治療蕁麻疹的臨床療效。現(xiàn)報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇2010年6月~2011年9月在本院門診治療的188例蕁麻疹患者,患者均符合《皮膚性病學》的診斷標準,且符合以下標準:(1)就診時有不同程度的皮疹出現(xiàn),病程均在6周以上;(2)所有患者均無復方甘草酸苷片以及咪唑斯汀片過敏者;(3)在接受該治療前1個月內(nèi)沒有接受皮質(zhì)類固醇治療;(4)排除患有心、肝、腎、肺等重要器官的疾病。將上述符合條件的188例患者隨機分為兩組,每組94例,觀察組:男50例,女44例,年齡18~59歲,平均32歲;對照組:男48例,女46例,年齡19~60歲,平均33歲。兩組間的年齡、性別、病程等因素差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 治療方法

對照組口服咪唑斯汀片,10 mg/(次·d),觀察組在對照組基礎上,再經(jīng)口服復方甘草酸苷片75 mg,3次/d。兩組患者服用4周后,比較記錄兩組的療效及不良反應。

1.3 觀察指標

觀察兩組患者在治療前后癥狀的總積分和療效的比較(包括風團的大小及數(shù)量、發(fā)作次數(shù)、瘙癢程度以及持續(xù)時間等),比較并記錄兩組患者的不良反應。

1.4 療效評判標準

1.4.1 癥狀總分評定標準 患者風團數(shù)目在12個以上,且風團的直徑大于2.5 cm,重度瘙癢,煩躁不安,計分為3分;患者風團數(shù)目在7~12個之間,風團直徑在1.5~2.5 cm之間,中度瘙癢,無煩躁,計分2分;患者風團數(shù)目小于6個,風團直徑小于1.5 cm,輕度瘙癢,無煩躁,計分1分;患者無風團以及無瘙癢等癥狀,計分0分[3]。各個癥狀的評分相加,即可得到癥狀總積分。

1.4.2 療效評價 無效:療效指數(shù)下降20%以下;有效:療效指數(shù)下降20%~59%;顯效:療效指數(shù)下降60%~90%;痊愈;療效指數(shù)下降90%以上。其中,療效指數(shù)為治療前后的癥狀總積分之差,除以治療前總積分所得到的數(shù)值。患者治療后的總有效率為顯效率和痊愈率的和。

1.5 統(tǒng)計學方法

應用統(tǒng)計學軟件SPSS 11.5數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)對所有的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計學分析,計量資料采用均數(shù)±標準差表示,應用t檢驗,計數(shù)資料用百分數(shù)表示,應用χ2檢驗,以P<0.05為差異有統(tǒng)計學意義。

2 結(jié)果

2.1 癥狀總積分比較

兩組患者經(jīng)治療后,癥狀總積分均有所下降,差異有統(tǒng)計學意義(P <0.05),觀察組治療后的癥狀總積分明顯低于對照組,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者治療前后癥狀總積分的比較(±s,分)

表1 兩組患者治療前后癥狀總積分的比較(±s,分)

組別 例數(shù)(n) 治療前 治療后 t值 P值觀察組對照組94 94 13.845 11.152<0.05<0.05 t值 P值6.82±1.31 6.79±1.42 0.899>0.05 0.68±0.49 1.94±0.51 5.382<0.05

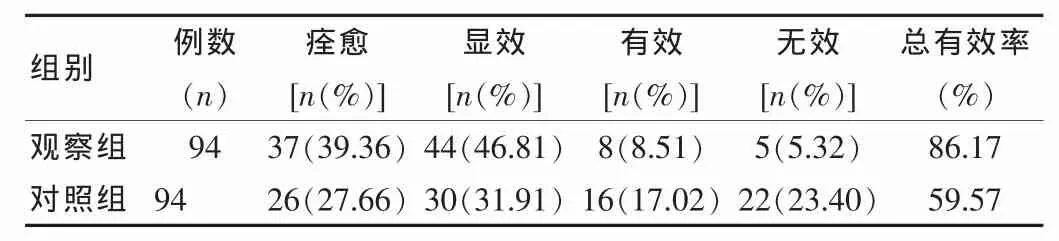

2.2 療效比較

根據(jù)療效評價標準,經(jīng)過1個月的治療后,觀察組患者的總有效率為86.17%(81/94),對照組的總有效率為59.57%(56/94)。兩組間差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者治療后的療效比較

2.3 不良反應

所有患者在治療后均進行肝功能、腎功能、心電圖以及血、尿常規(guī)檢查,未發(fā)生異常。觀察組出現(xiàn)便秘1例,惡心、嘔吐2例,頭昏乏力2例,不良反應的發(fā)生率為5.32%(5/94);對照組出現(xiàn)惡心、嘔吐1例,便秘2例,不良反應發(fā)生率為3.19%(3/94)。兩組間比較,差異無統(tǒng)計學意義(P > 0.05)。兩組的不良反應均較輕,治療后可自行消退。

3 討論

蕁麻疹(urticaria)是一種常見的皮膚疾病,可由各種原因引起的皮膚、黏膜血管的反應性擴張,造成大量液體滲出,導致暫時性局限性水腫。該病的主要表現(xiàn)為瘙癢,并伴有刺痛的紅色或者無色的風團,有患者會伴有發(fā)燒、嘔吐、腹脹、腹痛等癥狀[3。該病反復發(fā)生,如不經(jīng)過科學的治療,會嚴重降低患者及其家屬的生活質(zhì)量,為患者的日常生活造成困擾。本次研究顯示,復方甘草酸苷聯(lián)合咪唑斯汀治療蕁麻疹的臨床療效較好,值得臨床推廣使用。

咪唑斯汀是一種組胺受體拮抗劑,能有效減少血管的通透性,減少血管的擴張,減少患者的變態(tài)反應的發(fā)生,可較好的治療慢性蕁麻疹所引起的變態(tài)反應。除此之外,咪唑斯汀較難通過血腦屏障,患者很少會出現(xiàn)嗜睡等不良反應,是較好的治療蕁麻疹的抗組胺藥物[4],臨床已經(jīng)得到了廣泛應用。但少數(shù)患者對該藥物的敏感性較低,且停藥后容易復發(fā),鑒于此,臨床上常常聯(lián)合應用藥物來治療慢性蕁麻疹。復方甘草酸苷是一種較好抑制過敏、抗炎反應以及抗變態(tài)反應的藥物,此外,該藥還可以提高患者的抵抗力,參與人體的免疫反應,臨床上該藥經(jīng)常被應用于自身免疫病和免疫力低下等疾病的治療[5-6]。本次研究顯示:兩組患者的在治療后的癥狀總積分均有所降低;觀察組的癥狀總積分低于對照組,有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。治療1個月后,觀察組的有效率為86.17%,對照組的有效率為59.57%。觀察組的有效率明顯高于對照組。兩組的不良反應均較輕,治療后可自行消退。觀察組采用復方甘草酸苷和咪唑斯汀來治療蕁麻疹,比觀察組的單一用藥的療效顯著,可作為臨床上治療慢性蕁麻疹的治療方法。

綜上所述,復方甘草酸苷聯(lián)合咪唑斯汀治療蕁麻疹療效顯著,優(yōu)于單一應用咪唑斯汀治療,具有療效好、安全性高、不良反應少等優(yōu)點,值得臨床推廣使用。

[1]王雪如,吳利銀.以消化道癥狀為主要表現(xiàn)的蕁麻疹誤診原因分析[J].臨床誤診誤治,2009,22(1):66-67.

[2]湯運科,李靜梅,胡渝生.食管蕁麻疹致胸骨后疼痛一例[J].華北國防醫(yī)藥,2007,19(1):63.

[3]張紅.接種甲型H1N1流感病毒裂解疫苗引發(fā)蕁麻疹型藥疹二例[J].中國醫(yī)藥,2010,5(5):425.

[4]李莉,佟德貴,張佐妹,等.咪唑斯汀聯(lián)合雷尼替丁治療慢性特發(fā)性蕁麻疹療效及不良反應觀察[J].疑難病雜志,2011,10(4):316-317.

[5]趙敏,李海霞,譚靜.芪風顆粒治療慢性蕁麻疹40例臨床觀察[J].中國醫(yī)藥,2008,3(11):734.

[6]王淑琴,徐會敏,王曉健.注射用母牛分枝桿菌菌苗試用于頑固性蕁麻疹療效觀察[J].華北國防醫(yī)藥,2009,21(3):28.