2010年至2011年我校中小學生視力檢查情況分析

張玉平 宋艷秋 韓樹杰

(黑龍會江省大慶市高新區學校 黑龍江大慶 163000)

2010年至2011年我校中小學生視力檢查情況分析

張玉平 宋艷秋 韓樹杰

(黑龍會江省大慶市高新區學校 黑龍江大慶 163000)

目的 了解20010年至2011年我校中小學生視力檢查情況,分析原因,為采取有效預防和控制提供對策。方法 對我校400名中小學生進行裸眼視力檢測。結果 視力低下逐年成不斷上升,低下程度也不斷上升,有顯著的統計學差異性(P<0.05)。初中部學生視力不良率明顯高于小學部(P<0.05);小學部男女生視力不良比較無明顯差異(P>0.05),初中部女生視力不良情況明顯高于男生(P<0.05)。結論 并對學生進行定期檢查,了解其視力情況,及時糾正,增強學生保護視力意識,指導正確的姿勢,養成良好用眼習慣和用眼健康,有效預防和控制視力低下。

中小學生 視力低下 檢查 分析

隨著中小學生學習壓力的不斷加重,各種不良因素影響導致學生視力不良狀況逐年呈不斷上升趨勢,已成為我國重要的公共衛生問題,越來越引起醫療衛生機構以及全社會的普遍關注。據調查顯示,視力不良是學生常見病中患病率最高的疾病,約有38.1%~46.2%的中小學生有不同程度的視力低下[1],嚴重影響其身心健康和發育。為了解我校中小學生視力不良情況,為學生近視防治提供重要依據和對策。自2010年至2011年對我校中小學生400名進行視力檢查,現報道如下。

1 對象與方法

1.1 對象

收集我校自2010年至2011年的400名中小學生為研究對象,進行視力測定,男207名,女193名;其中小學部257名,年齡9~12歲,平均(10.8±0.4)歲,初中部193名,年齡12~16歲,平均(15.6±0.7)歲。均排除由于眼部及身體疾病而影響視力者。

1.2 方法

(1)采用問卷調查的方式了解學生的用眼情況、看書時間及坐姿、睡眠時間、課外活動時間及父母視力情況。

(2)采用體檢方法對學生進行視力檢查,使用標準的對數視力表,在室內自然光線下進行統一檢查,受檢者站立與視力表相距5m處,雙眼與視力表5.0行在同一高度,測定左、右眼裸眼視力,每個視標停留3~5s,對每位學生實行統一的檢測方法和程序。視力記錄以被檢查者單眼裸眼所能辨認的最小視標為準。單眼裸眼視力≥5.0為正常視力,<5.0者為視力不良,其中≤4.9為輕度視力不良,4.6~4.8為中度,<4.5為重度。

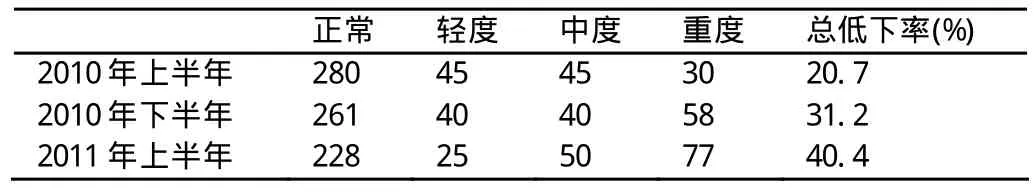

2 結果(表1)

P<0.05,視力低下學生逐年呈不斷升高趨勢,總低下率從2009年20.7%上升到2011年40.4%,視力低下程度也不斷上升,有顯著的統計學差異性(P<0.05),見表2。

表1 2009年至2011年視力檢查結果

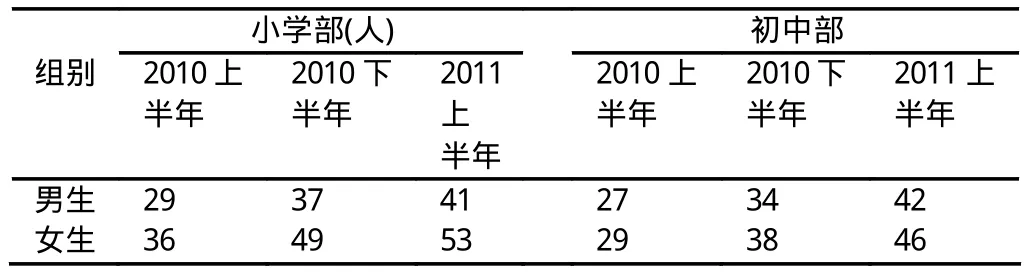

表2 中小學生男女視力不良情況

結果顯示,初中部學生視力不良率明顯高于小學部(P<0.05),小學生視力低下以輕度為主,中學生視力低下以中、重度為主,表明隨著年級的不斷升高,學生視力不良情況明顯加重;小學部男女生視力不良比較無明顯差異(P>0.05),初中部女生視力不良情況明顯高于男生,有統計學差異顯著性(P<0.05)。

3 討論

視力不良是我國中小學生中發生率最高的疾病,影響學生的心理和生長發育,已成為社會、學校共同關注的公共衛生問題。由于中小學生視力發育不完善,隨著年齡的增長,眼軸不斷增長,眼的屈光狀態從遠視逐漸變為正常,但由于學習負擔的不斷加重,長時間伏案學習和不良姿勢的影響,不僅造成斜方肌、豎脊肌等肌群疲勞,還因長期視近物造成睫狀肌緊張度增加,引起視網膜供血不足,晶狀體凸度增大,眼調節能力下降,眼軸變長,視力下降。

本組資料結果顯示,我校初中部學生視力低下情況明顯高于小學部,視力低下程度也隨著年級的升高不斷加重,而且在男女生視力不良比較中,女生視力不良率明顯高于男生,與有關報道相似[2]。表明隨著年級的增加,學生學習任務加重,課外活動時間變少,長期過度眼疲勞導致視力下降。而且由于女生較早進行青春期,喜靜不喜動,學習壓力與男生重,沒有養成良好的用眼習慣,使視力不良率明顯低于男生。

由此可見,現階段中小學生視力低下狀況和發展已相當嚴重,保護學生視力,預防視力低下迫在眉睫。中小學生是社會的未來,保護他們的視力健康是促進國家發展的重要保障。向學生講解視力的重要性,增強學生保護視力意識,指導正確的姿勢,養成良好用眼習慣和用眼健康,使其掌握科學用眼知識和保護視力的方法;減輕學生學業、心理負擔,多參加課外活動和體育鍛煉,專家指出體育活動可使降低的視力提高30%~35%[3],合理安排作息和用眼時間。對學生進行定期檢查,了解其視力情況,及時糾正,避免視力的進一步惡化,有效預防和控制視力低下情況,促進學生視力康復提高重要的指導意義。

[1]劉輝,戚建江,朱曉霞.杭州地區2009年中小學生視力不良狀況分析[J].中國學校衛生,2011(6):114~115.

[2]趙宇,沈妹.上海市崇明縣監測點學校學生視力不良情況分析[J].中外健康文,2011(10):133.

[3]鄧敏,趙崢玉.10638名小學生視力狀況調查分析[J].泰州職業技術學院學報,2010,10(5):34~35.

R770

A

1674-0742(2012)04(c)-0052-01

2012-03-12