針刺配合中藥熏洗治療膝關節骨性關節炎40例

權革

膝關節骨性關節炎是一種以關節軟骨的變性、破壞及骨質增生為特征的慢性關節疾患,又稱增生性膝關節炎、退行性關節炎及骨性關節病等。本病多發生于中老年人,可單側發病,也可雙側發病。我科于2010年1月至2011年1月間,采用針刺配合中藥熏洗治療骨性膝關節炎40例,療效較好,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 本組病例共80例,隨機分為兩組。觀察組40例,男16例,女24例;年齡45歲~76歲,平均62歲;病程1個月至12a,平均1.5a,單膝22例,雙膝18例。對照組40例,男17例,女23例;年齡43歲~75歲,平均61歲;病程1個月~10a,平均1.7a,單膝20例,雙膝20例。兩組患者性別、年齡、病程、病變部位經統計學處理差異均無統計學意義(P>0.05)具有可比性。

1.2 診斷標準 根據美國風濕病學會2001年制定的膝骨性關節炎診斷標準[1],膝關節疼痛患者符合下列7項中的3項即可作出診斷。①年齡>50歲。②晨僵<30 min。③關節活動時有骨響聲。④膝部檢查示骨性肥大。⑤有骨壓痛。⑥無明顯滑膜升溫。⑦放射學檢查有骨贅形成。

1.3 觀察組 采用針刺配合中藥熏洗治療

1.3.1 針刺 取穴:鶴頂、犢鼻、血海、內膝眼、梁丘、陰陵泉、陽陵泉、足三里、曲池穴(取單側時應取患膝對側,屬平衡針之膝痛穴)。針法:用蘇州東邦醫療器械有限公司生產的28號1.5寸一次性毫針,常規消毒后快速刺入,得氣后施平補平瀉手法。每次30 min,10 min行針1次,每日針刺1次,10次為1療程。

1.3.2 中藥熏洗 藥物組成:紅花、當歸、透骨草、海桐皮、伸筋草、威靈仙、蘇木各30 g,牛膝、茯苓、澤瀉各20 g,血竭、乳香、沒藥各10 g,冰片6 g。使用方法:將上方每劑加水2500 ml~3000 ml,煎沸20 min ~30 min,先熏洗,待冷卻至 40℃ ~50℃時敷洗膝關節,2次/d,每次30min。毎劑連續煎洗3次,10d為1療程。

1.4 對照組 采用單純的針刺治療,方法、療程同治療組。

2 療效分析

2.1 療效標準 參照《中藥新藥臨床研究指導原則》[2]中骨性關節炎的療效標準判定。臨床控制:癥狀消失,關節功能活動正常;顯效:癥狀消失,關節功能活動不受限;有效:癥狀基本消失,關節功能活動輕度受限;無效:癥狀與關節功能活動無明顯改善。

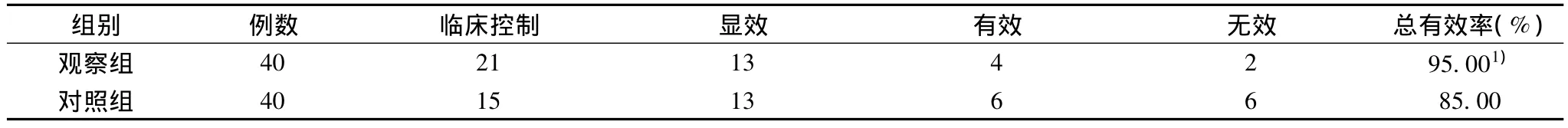

2.2 治療結果 兩組臨床療效比較見表1。

表1 兩組臨床療效比較(例)

3 典型病例

金,女,53歲,2010年6月18日就診。患者因右膝關節疼痛、腫脹5年余,加重1周來診。癥見:右膝關節腫脹,活動時可聞及摩擦音。X線片示:脛骨內、外側髁見骨質增生影。診斷:右膝關節骨性關節炎。本例病因病機為肝腎虧虛,外感寒濕,經絡阻滯。治法宜滋養肝腎,活血通經、祛風散寒,除濕。給予針刺配合中藥熏洗治療。1個療程后癥狀大減,守法又治療2個療程,諸癥痊愈。隨訪1a未見復發。

4討論

膝關節骨性關節炎屬中醫學“痹癥”范疇,病機屬本虛標實,是由于患者年老體衰,肝腎不足,筋骨失養,加之久勞傷筋累骨,風寒濕邪乘虛侵襲,客于關節導致氣血運行受阻;或由于傷后氣血瘀滯不宣,聚瘀成痰,致使經絡不通,關節腫痛,活動不利。本病的臨床治療當祛風濕、止痹痛,益肝腎、補氣血,邪正兼顧。本熏洗方以紅花、當歸、乳沒為君,有活血通絡止痛之效;透骨草、伸筋草、海桐皮、威靈仙為臣,祛風除濕,舒筋通絡;祛寒濕當屬茯苓,澤瀉;牛膝有強筋骨,補肝腎之功;蘇木、血竭化瘀止痛;冰片辛散透表,引藥直達病所,消腫止痛。現代藥理研究認為本方可以促進局部的血液和淋巴液循環,改善局部組織代謝,理順筋脈,提高局部組織的痛閾,使氣血通暢,起到舒筋活絡、消腫止痛的作用。針刺血海、內膝眼、梁丘、犢犢、陰陵泉為近端取穴,對膝關節有行痹止痛、活絡散瘀之功效,陽陵泉為八會穴之筋會,有補骨壯骨、養肝柔筋、舒筋活絡、活血散瘀、通痹止痛之功,足三里有益氣養血、健脾補虛之功,同時有舒筋通絡、祛風除濕、行氣止痛之效,是治療下肢痿痹的要穴,曲池乃平衡針之膝痛穴。諸穴合用,共奏補肝益腎、活血通絡、祛風、除濕、散寒之效。美國國家衛生院臨床試驗[3]證明,針刺能緩解疼痛,改善膝關節功能。針刺與中藥熏洗聯合使用,兩者相得益彰,療效明顯提高。本觀察表明,膝部骨性關節炎運用針刺配合中藥熏洗治療是安全有效的方法,值得臨床推廣應用。

[1] 倪家驤,樊碧發,薛富善.臨床疼痛治療技術.第1版.北京:北京科學技術文獻出版社,2003:170.

[2] 鄭筱萸.中藥新藥臨床研究指導原則.北京:中國醫藥科技出版社,2002:49-353.

[3] 陳勇,王波.現代醫學方法證實針灸能改善膝關節功能.健康報,2004,17(4):12.