腦型血吸蟲病的螺旋CT診斷及鑒別診斷

林曉 覃文炎

腦型血吸蟲病是血吸蟲卵沉積于腦實質及其周圍組織病變并引發神經系統癥狀的一種異位血吸蟲病,常引起神經系統一系列癥狀,以癲癇首發多見。在日常診斷工作中,腦型血吸蟲病與腦內其他病變難以鑒別,CT掃描對于該病的早期診斷、定位及病情動態觀察具有重要的作用,現回顧分析16例經臨床證實的腦型血吸蟲CT特異性表現,研究CT在該病診斷中的應用價值。

1 資料與方法

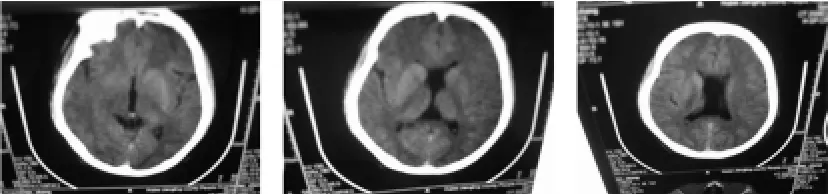

1.1 臨床資料 收集2005~2011年在我院進行CT檢查的疑似腦型血吸蟲患者16例,男12例、女4例;年齡16~58歲,平均37歲。患者均有疫水接觸史,首次出現到檢查時間一周至一年不等。主要癥狀為頭痛乏力、嘔吐、抽搐;另外還有失語、偏癱等。16例血清血吸蟲免疫學檢查陽性,13例經抗血吸蟲治療1~3月后復查,原發灶明顯縮小或消失、水腫減輕、癥狀緩解。

1.2 檢查方法 應用西門子SOMATOM SPIRIT雙排螺旋CT機掃描參數120KV/250MA、層厚10 mm、螺距為1;增強對比劑采用碘海醇,按1.0~1.5 ml/kg靜脈團注法給藥,注射完后50 s開始掃描,延遲5~10 min后重復掃描。

2 結論

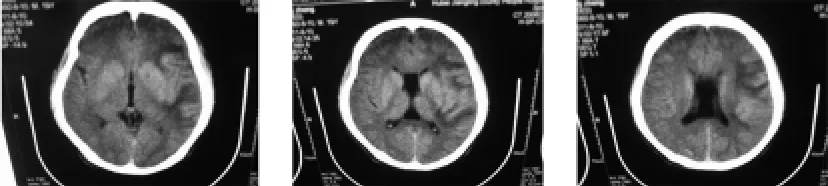

2.1 增強前掃描 平掃16例均發現有不同程度的水腫,其中“指套狀”水腫11例、片狀水腫2例、呈不規則水腫3例。水腫伴不規則結節12例,炎性水腫樣改變3例;梗塞樣改變伴輕度水腫1例。

2.2 增強后掃描 增強后掃描于腦皮質及皮質下區腦灰白質交界處,可見小斑片狀、砂粒樣、大小不等結節狀強化灶;并顯示大小不等(直徑<3 mm、數目不等(2~5個)。病灶呈簇狀聚集融合成團片狀,呈較均勻強化;CT增強掃描延遲5 min后結節狀強化最明顯。幕上發病10例、幕下發病6例,5例為單發結節、7例為多發結節(2~5個);3例呈腦炎性改變,未見明顯結節灶[4]。

圖1 治療前圖片

圖2 治療后圖片

3 討論

3.1 臨床表現 患者約有2~4%出現腦部并發癥[1],腦血吸蟲病可分為急性和慢性。急性于感染6個月左右發病,表現為腦膜腦炎癥狀:發熱、意識障礙、癱瘓、抽搐及腱放射亢進、腦膜刺激征及錐體束征。慢性型多見于慢性早期血吸蟲病患者,主要表現為癲癇發作;以局限性癲癇多見,也有患者以顱內壓增高伴定位體征。慢性涉及細胞遞質免疫反應,在腦內形成的肉芽腫可誤診為腦腫瘤。血吸蟲卵可見于大腦、小腦、腦干、軟腦膜及脈絡叢,血吸蟲卵經動脈系統、尤以存在肺動靜脈瘺時,經Baton靜脈叢退化靜脈傳播以及蠕蟲的異位移行進入腦內;或居于腦靜脈的成蟲直接排卵在腦內沉積,引起血吸蟲卵異位性害;產生一系列神經系統癥狀。

3.2 CT表現 腦血吸蟲病可分為三期[2]。①急性腦缺血水腫期:表現為片狀及大片狀低密度影伴占位效應,低密度影多位于皮層或皮層下,可見于腦的一葉及多葉。此為蟲卵栓塞血管及蟲卵分泌毒素和代謝產物引起的過敏和中毒性腦炎;本組16例均有水腫,不具特征性。②肉芽結節形成期:平掃可見病灶周圍多數有大片“指套狀”,片狀或不規則形水腫區,占位效應明顯,病灶呈大小不等團塊狀或結節狀混雜密度影,灶內可見鈣化。增強掃描多數病灶有明顯結節狀、斑片狀或腦回樣強化,延遲5~10 min掃描病灶強化最為明顯。結節周圍毛糙不整,與其周圍有大量膠原纖維形成有關。該期為沉積在腦血管末梢部位的蟲卵抗原引起免疫反應,經過1~3個月后,在腦皮質及皮質下區腦灰白質交界處形成斑片狀、砂粒樣、結節狀及部分小結節融合成簇狀均勻強化灶為腦型血吸蟲病特征性表現[3]。本組12例增強后均出現結節灶,3例為炎性水腫表現;1例為梗塞樣改變伴輕度水腫。

3.3 鑒別診斷 ①腦炎:CT表現為不規則的邊界模糊的低密度或混雜密度影,增強后為不規則斑點狀或腦回樣強化。血清免疫學檢查為陰性有助鑒別;②少枝膠質細胞瘤:平掃時病灶內常有鈣化,增強掃描呈單個結節或腫塊狀,表面相對較光整,占位效應相對較輕:③腦膿腫:最常見表現為薄而光滑的一個或多個環狀強化,病變周圍水腫明顯;有時呈單個結節狀強化,其內示小囊性壞死區;在臨床上可有顱外感染源和發熱史;④腦結核瘤:多位于基底節區以及大腦半球。增強后常呈小結節狀強化或環狀強化,出現較典型的“靶征”。腦水腫明顯,常伴基底池、腦表面腦膜的強化,腦積水及腦梗死;⑤腦囊蟲病:呈散在分布的環狀及結節狀強化,環內可見囊尾蚴頭節呈點狀強化為特征性征象,水腫不明顯;主要位于腦白質區,也可發生于腦室及蛛網膜下腔;血清學檢查有助于鑒別。

3.4 診斷價值 CT平掃只能反應病變部位、水腫面積、顯示部分結節影,不能作為定性診斷依據;而增強掃描可顯示與腦血吸蟲肉芽腫病理變化一致的特征性的斑點狀、砂粒狀、結節狀及多個結節呈簇狀聚集的團塊狀強化灶。平掃結合增強腦血吸蟲病的檢查率明顯提高。急性腦炎性改變需結合臨床及血清免疫學檢查才能作出診斷,血吸蟲肉芽腫需借助相關的輔助檢查與腦內其他病變相鑒別;對鑒別較困難的病例可行血吸蟲治療1~2月復查來明確診斷。總之,在腦血吸蟲的診斷及鑒別診斷上,CT具有重要的臨床價值。

[1] 沈天真,陳星榮.中樞神經系統計算機攝影(CT)和磁共振成像(MRI).上海醫科大學出版社,1994:271.

[2] 盧光明,許健,陳君坤.CT讀片指南.南京:江蘇科學技術出版社,2006,7,131.

[3] 朱文珍,王承緣,周義成,等.腦血吸蟲病的MRI及病理研究.中華放射學雜志,2000,34(10):701-703.

[4] 王承緣,周義成,王文輝,等.腦血吸蟲病的CT診斷.中華放射學雜志,1988,22(增刊);21-23.