頸靜脈孔區腦膜瘤手術治療8例回顧性分析

王金偉 漆松濤 (南方醫科大學南方醫院神經外科,廣東 廣州 510515)

頸靜脈孔區腦膜瘤主要起源于頸靜脈球區蛛網膜絨毛細胞,發生率占所有頸靜脈孔區腫瘤的5.3%〔1〕。又因其位于頸靜脈孔區,其與后組顱神經關系密切,易向周圍擴展生長,故手術難度亦較大,臨床表現嚴重,術后并發癥較多,且易復發,目前仍是神經外科手術難點。熟悉該區骨性和膜性解剖結構,選擇適宜手術入路,對手術成功與否及術后恢復非常關鍵。本文回顧分析中老年頸靜脈孔區腦膜瘤患者使用枕下乙狀竇后入路及遠外側入路進行顯微外科手術切除的療效。

1 臨床資料與方法

1.1 一般資料 2001年1月至2010年1月本院神經外科中老年頸靜脈孔區腦膜瘤患者8例,其中男3例,女5例;年齡42~64〔平均(53.4±7.3)〕歲;均為原發性腦膜瘤,腫瘤位于左側6例,右側2例;向左側橋小腦角擴展2例,向右側橋小腦角2例,向左側頸區2例,向左側巖斜區2例。病程10~32〔平均(19.8±7.8)〕個月;臨床癥狀以蝸神經、后組顱神經功能障礙為主,主要癥狀分別為耳鳴、聽力下降(聽神經)5例,吞咽困難(迷走神經)2例、頸痛1例。

1.2 術前評分標準 采用標準KPS,100分:能進行正常活動,無癥狀和體征;90分:能進行正常活動,有輕微癥狀和體征;80分:可勉強進行正常活動,有一些癥狀和體征;70分:生活可自理,但不能維持正常生活和工作;60分:有時需人扶助,但大多數時間可自理;50分:常需人照料;40分:生活不能自理,需特殊照顧;30分:生活嚴重不能自理;20分:病重,需住院積極支持治療;10分:病危,臨近死亡;0分:死亡。

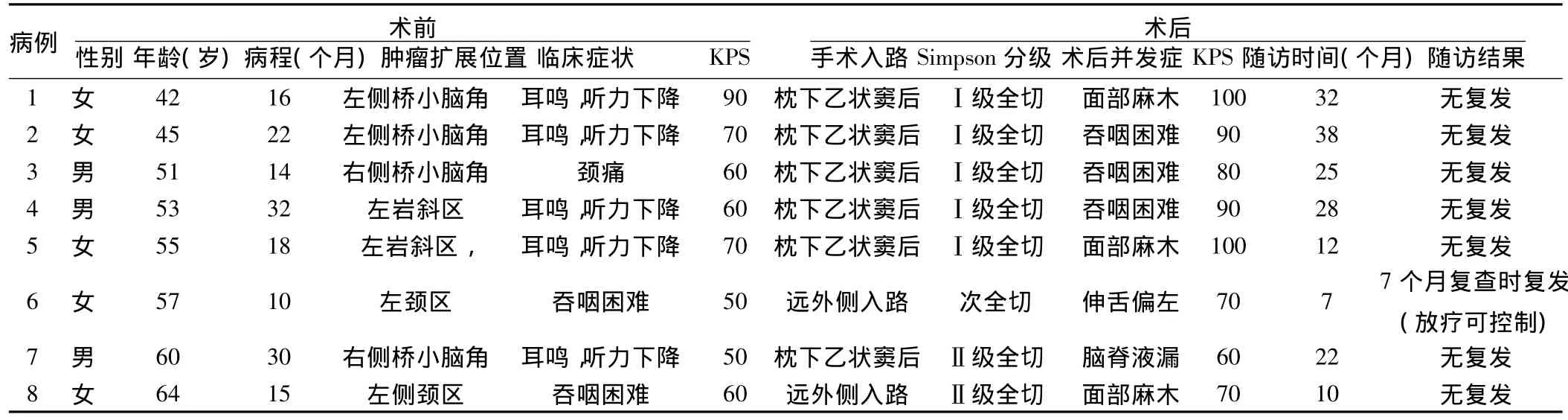

1.3 影像學資料 8例患者術前均行MRI檢查及頭頸部交界區CT掃描,術前檢查以了解腫瘤生長部位、大小及毗鄰;術后行MRI復查,以檢查患者術后腫瘤切除情況。

1.4 手術方式 根據患者術前癥狀及影像學檢查,按著腫瘤生長部位、大小及其毗鄰,6例采用枕下乙狀竇后入路;2例遠外側入路。

1.5 手術切除分級 按Simpson分級:Ⅰ級腫瘤全切除腫瘤累及的硬膜和顱骨;Ⅱ級腫瘤全切除并用激光或電灼腫瘤附著硬膜;Ⅲ級腫瘤全切除,腫瘤附著的硬膜沒有任何處理;Ⅳ級部分切除腫瘤;Ⅴ級單純腫瘤減壓或活檢。

1.6 統計學分析 采用SPSS13.0統計學分析軟件進行配對t檢驗。

2 結果

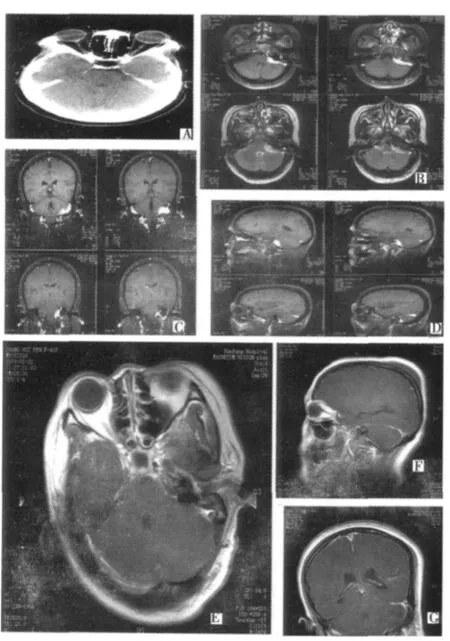

2.1 患者術前和術后的一般情況 見表1。

2.2 術中情況 腫瘤呈灰褐色,質韌,邊界清楚,血供豐富,常侵犯硬膜及顱骨,并浸潤毗鄰的神經血管。

表1 8例頸靜脈孔區腦膜瘤患者術前的一般資料

圖1 頸靜脈孔區腦膜瘤患者術前和術后影像學檢查

2.3 術后臨床表現及KPS比較 術后癥狀改善者7例,1例無明顯變化,均無死亡。頸靜脈孔區腫瘤術后MRI證實完全切除。同一患者術前與術后KPS差數服從正態分布,術后KPS〔60~100(82.5±14.9)分〕明顯高于術前〔50~90(63.8±13.0)分〕(P<0.01),認為同一患者術后KPS與術前差數平均數與0差別有高度統計學意義,同一患者術后KPS與術前總體平均數并不相等。術后與術前KPS平均差值為18.8(8.3±3.0),95%CI11.8 ~25.7,t=6.355,自由度為7,P=0.000。

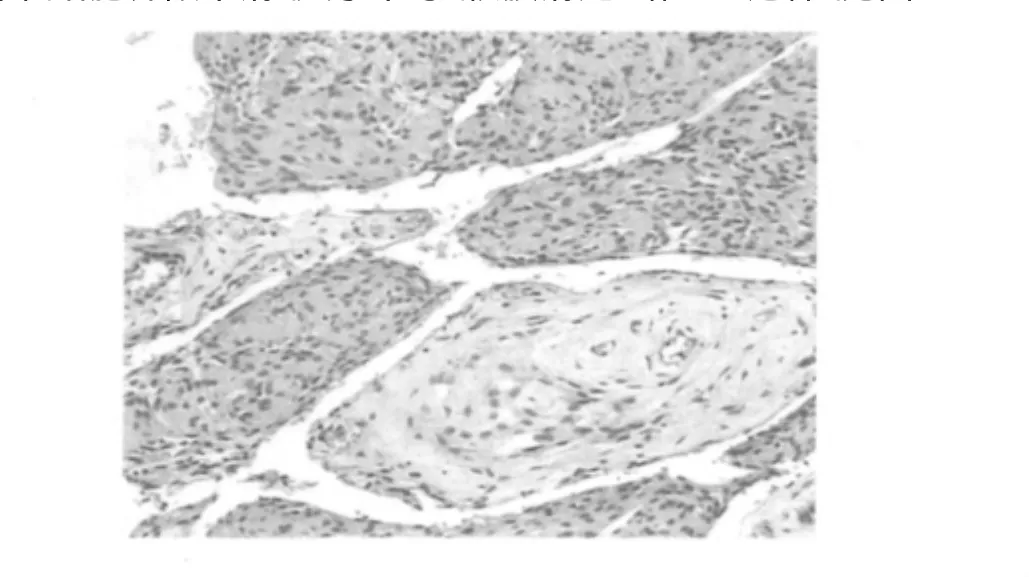

圖2 左頸靜脈孔區腦膜瘤術后病理結果

2.4 術后并發癥 術后吞咽困難3例,面部麻木3例,腦脊液漏1例(頭高位臥床休息、避免用力咳嗽擤鼻涕及打噴嚏、抗感染治療等,術后4 w自愈),伸舌偏左1例,并在隨訪中逐漸好轉。從最后一次MRI復查隨訪7~38〔平均(21.8±11.1)〕個月。

2.5 患者影像學檢查及病理檢查結果 CT顯示高密度病變,病變可從頸靜脈孔區向橋小角區或巖斜區擴展,5例出現相鄰顱骨破壞。MRI表現為T1W1低信號,T2W1高信號,腫瘤實質部分明顯強化,而囊變和壞死區卻不強化,見圖1。送檢組織見瘤細胞排列成大小不一的漩渦狀以及編織狀結構,細胞胞質豐富,細胞界限不清,大小不等,核膜清楚、略呈空泡樣,見圖2。

3 討論

頸靜脈孔位于后顱窩,顳骨和枕骨間,其范圍狹小、穿行內容物重要、毗鄰結構復雜、個體差異大。頸靜脈孔區腦膜瘤是該區常見腫瘤,發生率僅次于頸靜脈球瘤、神經鞘瘤,位居第三〔1〕。在手術部位非常困難的頸靜脈孔區,要完全切除此處病變且無手術副損傷,無疑對神經外科醫師來說是嚴峻挑戰。本研究發現,頸靜脈孔區神經鞘瘤女性患者較多,這與既往研究結果相一致〔2~5〕,提示性別差異。本研究病程相對于顱內腦膜瘤報道病程明顯縮短〔3~5〕,這與腫瘤生長的解剖位置有關,考慮腦膜瘤發生在頸靜脈孔區,此區范圍狹小,穿行神經血管緊湊,是神經結構敏感的區域,易產生臨床癥狀,即使腫瘤生長速度較慢,也可以在腫瘤較小時產生臨床癥狀。

目前并無文獻報道左右兩側頸靜脈孔區腦膜瘤發生存在差異,但據既往研究,左側頸靜脈孔多小于右側頸靜脈孔〔6〕,發生于該處的神經鞘瘤代償空間較小,腫瘤稍有生長就可能被周圍骨性解剖所限制,而腫瘤持續生長勢必會壓迫周圍神經血管組織,所以比較右側頸靜脈孔區腦膜瘤,它能夠較早地出現相應臨床癥狀,促使患者較早來院治療。耳鳴與聽力下降為較常見首發癥狀,而吞咽困難的后組顱神經癥狀也較多見,還有表現為頸痛癥狀,分析其原因,頸靜脈孔區腦膜瘤以頸靜脈孔為中心,離心性向各個方向浸潤,它會向橋小腦角區、巖斜區及頸區擴展,侵及聽神經則會有耳鳴、聽力下降的癥狀,侵及后組顱神經則會有聲音嘶啞、飲水嗆咳、飲水嗆咳的癥狀,侵及面神經會產生面部麻木癥狀,常表現為:頸部腫塊、聽力喪失、聲音嘶啞及后組顱神經損害表現〔2,7〕。由此可知,頸靜脈孔區腦膜瘤臨床癥狀及出現時間很大程度上取決于瘤體發生的解剖位置、生長方向、累及的神經血管結構及腫瘤神經來源。

本研究CT掃描及MRI檢查結果與既往影像研究〔8〕相吻合。全腦血管造影有助于了解周圍血供情況,或者可進行術前栓塞,減少術中出血。一般來說,頸靜脈孔區腦膜瘤向橋小腦角或巖尖處擴展,可采用枕下乙狀竇后入路,通過暴露橫竇與乙狀竇之間夾角以內的部分,以顯示橋小腦角結構,其范圍上可顯露巖靜脈、三叉神經、面聽神經,下可顯露后組顱神經,它已被證明對于橋小腦角區及巖斜區病變是較容易且并發癥少的一種手術入路〔9〕。對于頸靜脈孔區腦膜瘤向頸區擴展,位置偏下,宜采用遠外側入路,因外遠外側入路的適用范圍就是枕大孔外側及腹外側病變。

本研究術后并發癥與 Roberti等〔3〕、Arnautovic 等〔4〕報道類似,提示頸靜脈孔區范圍狹小,卻走行了重要而復雜的神經血管結構,在手術操作中容易產生手術副損傷,所以熟練掌握此骨性結構與膜性結構,克服此區解剖的變異性,可以減少副損傷發生。發生后組顱神經損傷患者,需要給予鼻飼飲食及氣管切開以防誤吸。出現面部麻木和面癱癥狀患者,考慮術中牽拉面神經或術中損傷了鼓室段或者乳突段的血供所致,表現為面肌癱瘓、不能閉目等,但在隨訪期內逐漸緩解。由于術中使用帶蒂肌瓣填塞擴大的頸靜脈孔和殘存的乳突氣房,并且嚴密縫合硬膜、外覆肌筋膜瓣及纖維蛋白膠外敷的使用,僅1例患者出現腦脊液漏,考慮腦膜瘤侵犯硬膜范圍較大,或硬膜縫合時不嚴密所致。必須及時有效處理術后并發癥,但是關鍵在于預防,而熟悉頸靜脈孔區骨性解剖結構和膜性解剖結構,術中遵循腫瘤膜性界面,分離保護后組顱神經及重要血管分支,是預防術后并發癥出現的根本措施。Roberti等〔3〕、Arnautovic等〔4〕分別報道頸靜脈孔區腦膜瘤的復發率為14.2%、12.5%。這種情況需要放療處理〔10〕。在頸靜脈孔區神經腫瘤手術前,經常面臨兩種選擇:一是全切腫瘤,那極有可能損傷部分后組顱神經,術后可能發生嚴重神經功能障礙;二是部分切除腫瘤,可以保護后組顱神經,術后可能因腫瘤復發而需要再次手術或無法手術直接死亡。Horn等〔11〕認為對頸靜脈孔區的腫瘤盡可能一次切除,因為一期手術局部解剖關系破壞增加了二期手術的難度。根據本次臨床研究結果不難看出,做到頸靜脈孔區全切腫瘤是完全可能的,而解剖結構永遠是外科手術的基礎和關鍵,手術治療取決于熟悉掌握頸靜脈孔區的骨性和膜性結構,根據腫瘤的位置和毗鄰結構,選擇適宜的手術入路。綜上,頸靜脈孔區腦膜瘤術后KPS顯著高于術前,基本上從不能維持正常生活和工作、需要人扶助發展到能夠維持正常的生活和工作,所以說熟悉掌握頸靜脈孔區的解剖結構,結合腫瘤的性質和生長方向,選擇適宜的手術入路,較好暴露腫瘤,保護周圍重要血管和神經,可達到良好治療效果。

1 Lustig LR,Jackler RK.The variable relationship between the lower cranial nerves and jugular foramen tumors:implications for neural preservation〔J〕.Am J Otol,1996;17(4):658-68.

2 Macdonald AJ,Salzman KL,Harnsberger HR,et al.Primary jugular foramen meningioma:imaging appearance and differentiating features〔J〕.AJR Am J Roentgenol,2004;182(2):373-7.

3 Roberti F,Sekhar LN,Kalavakonda C,et al.Posterior fossa meningiomas:surgical experience in 161 cases〔J〕.Surg Neurol,2001;56(1):8-20.

4 Arnautovic KI,Al-Mefty O.Primary meningiomas of the jugular fossa〔J〕.J Neurosurg,2002;97(1):12-20.

5 王忠誠.神經外科學〔M〕.武漢:湖北科學技術出版社,1998:456-88.

6 梁樹立,漆松濤,彭 林,等.頸靜脈孔的應用解剖學研究〔J〕.解剖學雜志,2001;24(6):580-2.

7 Toyama C,Santiago Gebrim EM,Brito R,et al.Primary jugular foramen meningioma〔J〕.Otol Neurotol,2008;29(3):417-8.

8 Shimono T,Akai F,Yamamoto A,et al.Different signal intensities between intra-and extracranial components in jugular foramen meningioma:an enigma〔J〕.AJNR Am J Neuroradiol,2005;26(5):1122-7.

9 Chen LF,Yu XG,Bu B,et al.The retrosigmoid approach to petroclival meningioma surgery〔J〕.Clin Neurosci,2011;18(12):1656-61.

10 Jackson CG,Glasscock MEIII,Nissen AJ,et al.Glomus tumor surgery:the approach,results,and problems〔J〕.Otolaryngol Clin North Am,2002;15(4):897-916.

11 Horn KL,House WF,Hitselberger WE.Schwannomas of the jugular foramen〔J〕.Laryngoscope,1985;95(7):761-5.