淺談下穿已有地鐵隧道的監測

張水華

(深圳市勘察測繪院有限公司,廣東深圳 518028)

近年來,我國城市軌道交通工程建設蓬勃發展,由于其在建筑物密集、地下管網繁多的城市環境中建設,且多為隧道,下穿已有運營線路隧道更是隧道施工中的重點和難點,因其下穿隧道的凈距小,下穿長度大,周邊環境復雜,且已有路線正在運營,監測時間、方法、儀器等都受到很大制約。因此,保障運營線路隧道結構的安全,控制施工隧道自身的變形,對工程施工和環境安全以及社會公共秩序具有重大的意義。

1 運營隧道沉降監測

1.1 基準點及工作基點的埋設

運營隧道監測的基準點埋設在隧道下穿影響范圍以外的穩定區域內,按成組埋設,每組2個~3個,其相互間距不應過大,之間測站數控制在2站~3站以內。由于地鐵隧道深度較深,基準點應埋設在運營線路隧道內,采用獨立高程系統;且地鐵正在運營,應考慮運營軌道震動對基點的影響,最好布設在遠離軌道的區域,如出入口、橫通道、豎井等,以保持精度的可靠性和穩定性。

靠近下穿隧道施工現場應布設工作基點,工作基點的埋設與布置的原則與基準點相同,也應成組埋設,每組2個。作為每次監測工作的起始點,應盡量靠近地鐵下穿施工現場,并定期(最長不超過1個月)與基準點進行聯測。

1.2 沉降監測

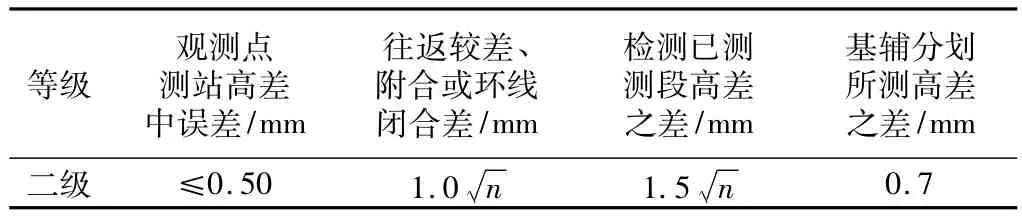

沉降監測按照《建筑變形測量規范》變形監測二級的精度要求進行,技術要求如表1所示。

沉降觀測點的精度要求 表1

沉降監測作業測量的視線長度、前后視距差、視線高度的要求按照表2執行。

沉降監測點測量的視線長度、前后視距差、視線高度的要求 表2

觀測點首次觀測時,必須觀測兩次,取其平均值為初始值。各觀測點的高程通過與工作基點或者基準點進行水準聯測得到。

沉降值計算:監測時通過測得各觀測點與工作基點(或基準點)的高程差△H,把第一次觀測的觀測點高程作為起始值,以后每次測得高程與前一次進行比較,差值△h即為該觀測點的沉降值,與第一次比較的差值△H為累積沉降值。

受地鐵運營影響,監測時間一般為凌晨0點~4點,由于作業時間短,隧道光線不足,監測時可采用支水準路線,保證作業時一次性完成所有點位觀測。

2 隧道收斂監測

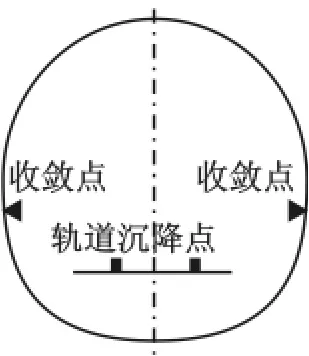

(1)監測目的:通過量測隧道側壁間的相對位移,判斷隧道內結構是否穩定。

(2)監測方法:利用收斂計對隧道凈空進行觀測,采用相對距離進行控制。

(3)監測儀器:隧道收斂計。

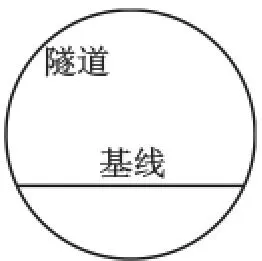

(4)布點方法及量測頻率:已有隧道兩側內壁布滿電纜及各種管線,布點時應盡量避開各種管線,選取合適的觀測點位。凈空收斂沿隧道軸線方向每3 m布設一組收斂點。監測點埋設在結構斷面上,選用直徑為22 mm螺紋鋼,先用沖擊鉆在隧道結構斷面兩側拱腰打孔,然后加入混凝土進行埋設,外露長度約5 cm,在外露的螺紋鋼頭,焊接一橢圓形鋼環,用紅油漆標記統一編號,并加設防護裝置。監測時將收斂計連接在基線兩端監測點上,拉緊后通過百分表讀取測量數據,連續讀取三次,取平均值作為觀測值。為確保監測精度,每次測量時應使收斂計與監測點的連接方向、連接方式一致。

圖1 收斂基線形式

地鐵運營停止,軌道電網關閉,但軌道上還可能存有弱電,收斂監測時,嚴禁將收斂計鋼尺搭在兩條軌道上面,以免造成觸電危險。

3 裂縫監測

已有隧道內的裂縫包括伸縮縫,原有的結構裂縫,下穿過程中產生的新裂縫,下穿過程中要對監測區域進行嚴格巡視檢查。

監測前,先對裂縫進行編號,然后分別監測裂縫的位置、走向、長度及寬度等。根據觀測數據的變化情況,預測裂縫的變化趨勢。

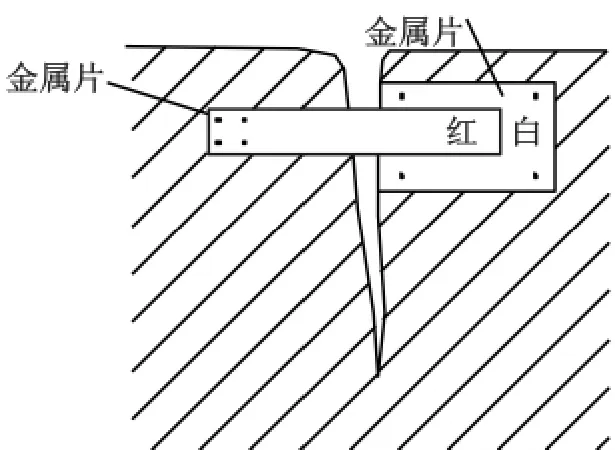

圖2 裂縫監測示意圖

墻面上的裂縫,可采取在裂縫兩側設置鋼片,平等固定在裂縫的兩側,使一片搭在另一片上,保持緊密,其密貼部分涂紅色,兩鋼片重疊后露出部分涂白色,如圖2所示。當裂縫變化時,測量兩鋼片錯開的距離(無顏色部分),即得裂縫寬度。測量時保證游標卡尺與紅白顏色錯開的空白線相垂直。對于比較整齊的裂縫(如伸縮縫),可使用游標卡尺直接量取。

4 工程實例

4.1 工程概況

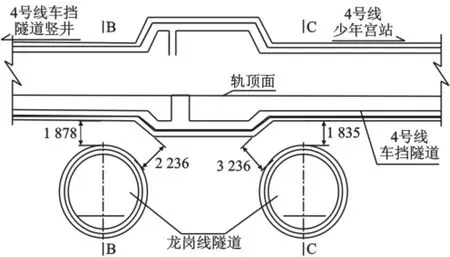

近期正在建設的深圳市軌道交通二期三號線西延段工程,于少蓮區間下穿地鐵4號線車擋隧道,4號線車擋隧道的凈跨為9.9 m,為雙線大跨度隧道。區間隧道下穿4號線車擋線長度為11.3 m,安全長度為40 m,兩條隧道最小凈距為左線1.878 m,右線1.835 m,隧道采用礦山法施工。下穿斷面如圖3所示。

圖3 下穿斷面圖

場地地下水按含水性質不同可分為3種類型:①賦存于上覆填土中的上層滯水;②賦存于填土層、含有機質砂層、沖洪積層等第四系土層中的孔隙性潛水;③賦存于基巖中的基巖裂隙水。根據室內滲透試驗,結合地區經驗,含有機質砂層透水性相對較強,具微承壓性,屬中等透水性土層;填土層、沖洪積層中的粉質粘土、殘積層、全、強風化及中等風化巖層均屬弱透水層;沖洪積層中的砂層屬中等透水層,粘土層為微透水層;微風化巖石裂隙連通性差,屬微透水性。

4.2 監測實施

由于工期緊張,下穿時間較短,觀測條件較困難,如果采用自動監測,前期點位布設及調試時間較長,且成本較高。為保證下穿施工時已有地鐵線路結構的穩定,又要保障施工隧道的安全,我們采用專門針對下穿運營隧道的監測方法。在運營軌道上布設沉降點位進行觀測,影響范圍內共布設觀測點44點,平均間距約4 m。考慮到下穿施工時對隧道沉降影響呈正態分布[1],即隧道上方沉降量大,兩側隨距離增大逐漸減小,因此點位布設時靠近隧道下穿部位要縮小布點間距。隧道內壁收斂9組,收斂基線應與沉降點布設在同一斷面上;沉降監測基準點布設在施工影響范圍外的100 m處,對隧道內的2處伸縮縫布設裂縫觀測標志。

圖4 隧道內布點圖

由于白天地鐵在運營,觀測工作只能在晚上進行,所以應配備手電筒以及足夠的電源。作業時嚴格遵守地鐵內部作業規定,進入隧道作業前接受地鐵安保人員檢查,檢查設備安全。作業完成出隧道時檢查儀器設備是否齊全,以免留在隧道內,造成運營安全。由于地鐵軌道及軌道上面的接觸網有高壓電,所以嚴禁使用3 m因瓦尺,收斂觀測時,嚴禁同時將鋼尺搭在兩軌道上,避免觸電的危險。

觀測頻率及預警機制:隧道開挖至5倍洞徑時開始觀測,每兩天觀測一次;至2倍洞徑時每天觀測一次,下穿至影響范圍外時,一周觀測一次。預警機制按三級監測管理,以三分之一控制值為預警值,以三分之二控制值為報警值,當實測值落在這個范圍內,則要提出警告,需要調整施工參數,采取施工對策。

4.3 數據處理分析

通過監測,各軌道沉降點變化速率介于-0.01~0.02之間(觀測點下沉為負,隆起為正),最大沉降量為1.8 mm,出現在下穿中間部位,隆起變化最大時間為暗挖至下穿隧道交匯面時,說明下穿施工時點位有隆起,下穿過后,點位略有下沉,最后趨于穩定,點位最大差異沉降量為2.6 mm,未影響軌道的安全。

隧道收斂速率介于-0.02~0.01之間,收斂變化最大量為1.42 mm。裂縫在整個施工過程中無明顯變化,說明施工對隧道內側結構影響較小。

本項目監測控制指標為:軌道水平沉降:±5 mm,兩軌道橫向高差 <8 mm,軌距(+9 mm、-4 mm),水平及三角抗扭曲 <8 mm。

由以上數據表明,隧道下穿期間各監測點位變化勻在控制指標之內,已有隧道相對較穩定,施工期間地鐵運營安全未受影響。

5 結語

隨著城市建設規模日益擴大,今后遇到下穿已有地鐵隧道的項目會越來越多,在保證工程進度及精度要求下,如何將隧道監測技術在地鐵施工過程中靈活運用是一個值得探討的課題。通過本工程的實踐筆者得到如下一些體會。

(1)由于作業條件限制,運營停止后才能觀測,且觀測時間有限,故對于下穿的運營隧道監測不能采用常規的作業方式,同時地鐵隧道下穿時間較短,采用自動化觀測也不切合實際,要針對特定區域采用多種觀測方法相結合,從而達到監控效果。

(2)下穿已有隧道,當隧道相交處凈距較小時,可加載墊層和設置抗拔樁,發現監測數據異常時,及時調整施工參數,采取對策。監測結果表明,各項變形數據遠小于控制值,安全穿越已有隧道。

[1]張慶賀,楊俊龍.盾構推進引起土體擾動理論分析及試驗研究[J].巖土力學與工程學報,1999,12(6):699~703.

[2]黃騰,張書豐,陶建岳.地鐵盾構隧道下穿公路隧道安全監控的研究[J].工程勘察,2004(2):60~63.

[3]秦長利.城市軌道交通工程測量[M].北京:中國建筑工業出版社,2008.

[4]GB50497-2009.建筑基坑工程監測技術規范[S].

[5]TB10121-2007.鐵路隧道監控量測技術規程[S].