高職專業(yè)建設(shè)質(zhì)量評估指標(biāo)體系的構(gòu)建與實(shí)踐——以常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院為例

□閔 敏 張夏雨

一、問題提出

依據(jù) 《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2010-2020年)》,高等職業(yè)院校以培養(yǎng)高端技能型專門人才為主要任務(wù),以提高質(zhì)量為核心,提升服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的能力。作為高職院校內(nèi)涵建設(shè)核心內(nèi)容的專業(yè)建設(shè),既是學(xué)校人才培養(yǎng)質(zhì)量的關(guān)鍵,更是學(xué)校建設(shè)和發(fā)展的立足點(diǎn),因此,客觀科學(xué)地評估專業(yè)建設(shè)的質(zhì)量顯得尤為重要。

然而,除在高等職業(yè)院校人才培養(yǎng)工作評估指標(biāo)體系[1]中設(shè)立了“特色專業(yè)建設(shè)”評估條目,以及各省有面向品牌特色專業(yè)的建設(shè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)外,至今一直未建立具有高等職業(yè)教育特色的、能較好反映專業(yè)建設(shè)質(zhì)量的評估體系。為加強(qiáng)專業(yè)建設(shè),國家示范骨干院校建設(shè)項(xiàng)目中專門設(shè)置了重點(diǎn)專業(yè)建設(shè)項(xiàng)目,而且教育部、財(cái)政部于2011年底正式啟動實(shí)施“支持高等職業(yè)學(xué)校提升專業(yè)服務(wù)能力”項(xiàng)目,但所有這些針對專項(xiàng)的評審方式并不具有普適性。從2011年起,麥可思(MyCos)也逐步開始探索對專業(yè)的深度分析,提出了專業(yè)深度分析的4S系統(tǒng),并希望形成專業(yè)社會需求與培養(yǎng)質(zhì)量深度分析報(bào)告[2]。

通過對專業(yè)建設(shè)質(zhì)量的評估,可以有效反饋專業(yè)建設(shè)的過程和成效,反映專業(yè)建設(shè)與社會、市場及個人需求之間的吻合和差異程度,促進(jìn)專業(yè)建設(shè)的反思與發(fā)展,并為高職院校建立專業(yè)動態(tài)調(diào)控機(jī)制及后續(xù)的改革發(fā)展提供決策依據(jù)。因此,面向高職院校專業(yè)建設(shè)的評估旨在三方面的獲得。第一,“反饋”:一方面獲得專業(yè)建設(shè)與社會和市場需求的吻合度、就業(yè)率及學(xué)生能力結(jié)構(gòu)的適配度、社會服務(wù)功能的滿意度、校企合作的效果等反映專業(yè)建設(shè)結(jié)果的信息;另一方面獲得專業(yè)建設(shè)中學(xué)校內(nèi)部建設(shè)、運(yùn)行管理的實(shí)時情況,如專業(yè)目標(biāo)的導(dǎo)向性和針對性、專業(yè)資源的開發(fā)和實(shí)施、師資構(gòu)成與能力結(jié)構(gòu)、教學(xué)設(shè)備與條件保障的科學(xué)性等體現(xiàn)專業(yè)建設(shè)過程的信息。第二,“診斷”:依據(jù)反饋信息,找到專業(yè)建設(shè)過程中的優(yōu)勢與不足,專業(yè)建設(shè)結(jié)果、專業(yè)目標(biāo)預(yù)期,與社會需求的匹配度。第三,“改進(jìn)”:依據(jù)診斷分析,提出有針對性的改進(jìn)建議,制定質(zhì)量改善計(jì)劃,進(jìn)入下一個循環(huán)評估。由此可見,專業(yè)評估有助于專業(yè)建設(shè)的適時檢測與動態(tài)調(diào)整,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)專業(yè)建設(shè)的可持續(xù)發(fā)展。

常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(以下簡稱CCIT)是一所國家示范性高職院校,通過示范建設(shè)期間的不斷探索與積累,于2011年正式開始專業(yè)建設(shè)質(zhì)量校內(nèi)評估的實(shí)施試點(diǎn)。

二、評估指標(biāo)體系構(gòu)建原則

建立評估指標(biāo)體系是專業(yè)建設(shè)質(zhì)量評估的前提條件,指標(biāo)的構(gòu)建需服務(wù)于評估的功能定位和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。因此,對于評估內(nèi)容,既要考慮到專業(yè)建設(shè)過程的主要環(huán)節(jié),又要突出對專業(yè)建設(shè)結(jié)果的評估,尤其是基于培養(yǎng)對象和服務(wù)對象視角的培養(yǎng)結(jié)果的體現(xiàn),如學(xué)生的就業(yè)質(zhì)量,可持續(xù)發(fā)展能力以及校企共同育人的成效等。對于評價標(biāo)準(zhǔn),不僅要科學(xué)設(shè)置具體的可監(jiān)測點(diǎn),更要將定性與定量評價相結(jié)合,并通過不同的權(quán)重體現(xiàn)評價內(nèi)容的重要性或薄弱環(huán)節(jié)改進(jìn)的導(dǎo)向性。對于評估方式,宜采用結(jié)合校內(nèi)外評估的“校本評估”[3]。一般而言,任一評估指標(biāo)體系都應(yīng)遵循科學(xué)性、導(dǎo)向性和可行性等基本的原則,但對于面向高職教育的專業(yè)建設(shè)評估指標(biāo)體系,應(yīng)該更具關(guān)鍵性和針對性。因此,在構(gòu)建基于CCIT校本評估的專業(yè)建設(shè)質(zhì)量評估指標(biāo)體系時力圖同時體現(xiàn)以下原則。

(一)在評估維度設(shè)計(jì)上體現(xiàn)TQM全面質(zhì)量管理的原則

TQM強(qiáng)調(diào)“全程控制”和“全面管理”,將全面質(zhì)量管理所涉及的相關(guān)資源和活動都作為一個過程來進(jìn)行管理,質(zhì)量管理的全過程應(yīng)該包括產(chǎn)品質(zhì)量的產(chǎn)生、形成和實(shí)現(xiàn)的過程。全面質(zhì)量管理認(rèn)為質(zhì)量的改進(jìn)是通過過程來實(shí)現(xiàn)的,因此,它通過PDCA(P-P lan,D-do,C-C heck,A-act,PDCA 循環(huán)又叫戴明環(huán),是美國質(zhì)量管理專家戴明博士首先提出的,它是全面質(zhì)量管理所應(yīng)遵循的科學(xué)程序。)循環(huán)對實(shí)踐活動實(shí)施全程監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)問題,分析原因,找出主要因素,實(shí)施改進(jìn)計(jì)劃,由此不斷循環(huán)往復(fù),從而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量持續(xù)提高的目的。

基于該理論,將專業(yè)建設(shè)質(zhì)量全過程分成專業(yè)建設(shè)輸入、專業(yè)建設(shè)實(shí)施以及專業(yè)建設(shè)結(jié)果三大環(huán)節(jié),在每個環(huán)節(jié)選擇影響專業(yè)建設(shè)質(zhì)量的主要監(jiān)測點(diǎn)進(jìn)行評測,從而達(dá)到對專業(yè)建設(shè)的全程監(jiān)控,找出存在問題的主要原因。

(二)在評估價值取向上體現(xiàn)內(nèi)適性質(zhì)量和外適性質(zhì)量相結(jié)合的原則

根據(jù)滿足需求對象的不同,教育質(zhì)量可分為內(nèi)適性質(zhì)量、外適性質(zhì)量和個適性質(zhì)量[4]。內(nèi)適性質(zhì)量觀是以人的發(fā)展為關(guān)注點(diǎn)的質(zhì)量觀,屬于一種預(yù)設(shè)性質(zhì)量;外適性質(zhì)量強(qiáng)調(diào)以社會和市場需求為導(dǎo)向,體現(xiàn)教育為區(qū)域經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展服務(wù)的能力,是一種工具主義的質(zhì)量觀,屬于檢驗(yàn)性質(zhì)量。

顯而易見,“以服務(wù)為宗旨,以就業(yè)為導(dǎo)向”的高等職業(yè)教育其職業(yè)性特點(diǎn)決定其必須更加關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會對高端技能型人才的需求,尤其是勞動力市場以及雇主的滿意度,這便是外適性質(zhì)量的體現(xiàn)。然而,高等職業(yè)教育有其內(nèi)在的教育要素與規(guī)律,明確自身的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是實(shí)現(xiàn)外部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的手段和途徑。高職院校只有首先把服務(wù)對象所需的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)變?yōu)閮?nèi)部標(biāo)準(zhǔn),才有可能實(shí)現(xiàn)“高質(zhì)量”的服務(wù)輸出。

(三)在評估內(nèi)容指向上基于KPA與KRA相結(jié)合的綜合關(guān)鍵績效指標(biāo)原則

KPA(Key Process A rea)意為關(guān)鍵過程域,代表了為達(dá)到所需目標(biāo)的執(zhí)行階段必須集中力量執(zhí)行和改進(jìn)的方面。KRA(Key Result Areas)意為關(guān)鍵結(jié)果域,代表了到達(dá)目標(biāo)階段的關(guān)鍵成功要素。在專業(yè)建設(shè)評估中,KPA和KRA相結(jié)合的原則充分保證了形成性評估與結(jié)果性評估的相結(jié)合,體現(xiàn)了KPI(Key Performance Indicator)關(guān)鍵績效指標(biāo)設(shè)置的理念。與此同時,針對高職教育人才培養(yǎng)和社會服務(wù)能力的要求,在CCIT的專業(yè)建設(shè)評估案例中,反映專業(yè)建設(shè)關(guān)鍵結(jié)果域的權(quán)重與關(guān)鍵過程域權(quán)重相當(dāng),充分體現(xiàn)了過程性評估與結(jié)果性評估并重的思想。

(四)在評估標(biāo)準(zhǔn)衡量上體現(xiàn)基于多角度的發(fā)展性評估原則

發(fā)展性評估的目的不是選拔與甄別,而是多角度、多方位地了解評估對象最真實(shí)的狀態(tài),促進(jìn)后續(xù)的改進(jìn)與發(fā)展。發(fā)展性評估的評估主體及評估信息多元化,評估方式多樣化。在專業(yè)建設(shè)評估中遵循這一原則,可以較好地促進(jìn)學(xué)生的發(fā)展、教師的發(fā)展和學(xué)校的發(fā)展。例如,在評估人才培養(yǎng)質(zhì)量時,尊重個體的差異性,采用諸如一定時期的崗位晉升、薪資提升等衡量標(biāo)準(zhǔn)來反映學(xué)生的就業(yè)發(fā)展力;用校內(nèi)數(shù)據(jù)采集平臺數(shù)據(jù)、諸如Mycos公司這樣的第三方獨(dú)立機(jī)構(gòu)采集分析數(shù)據(jù)、用人單位采集數(shù)據(jù)、政府機(jī)關(guān)發(fā)布數(shù)據(jù)等作為評估信息源,體現(xiàn)評估主體和評估信息的多元化;通過設(shè)置學(xué)生對課程教學(xué)、知識能力滿意度等的評價,促進(jìn)學(xué)生的自我反思與建構(gòu),同時也引導(dǎo)教師發(fā)現(xiàn)人才培養(yǎng)過程中的問題,促進(jìn)教師的反思與自主發(fā)展;在充分考慮專業(yè)建設(shè)共性的基礎(chǔ)上,可以根據(jù)各院校不同的辦學(xué)理念、不同的專業(yè)建設(shè)目標(biāo)以及不同的急需改進(jìn)的薄弱環(huán)節(jié),融入個性化的評估內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn),改變目前一刀切的評估方案和標(biāo)準(zhǔn),以實(shí)現(xiàn)有針對性地促進(jìn)專業(yè)建設(shè)改進(jìn)與發(fā)展的同時,體現(xiàn)專業(yè)培養(yǎng)的多樣性與特色性。

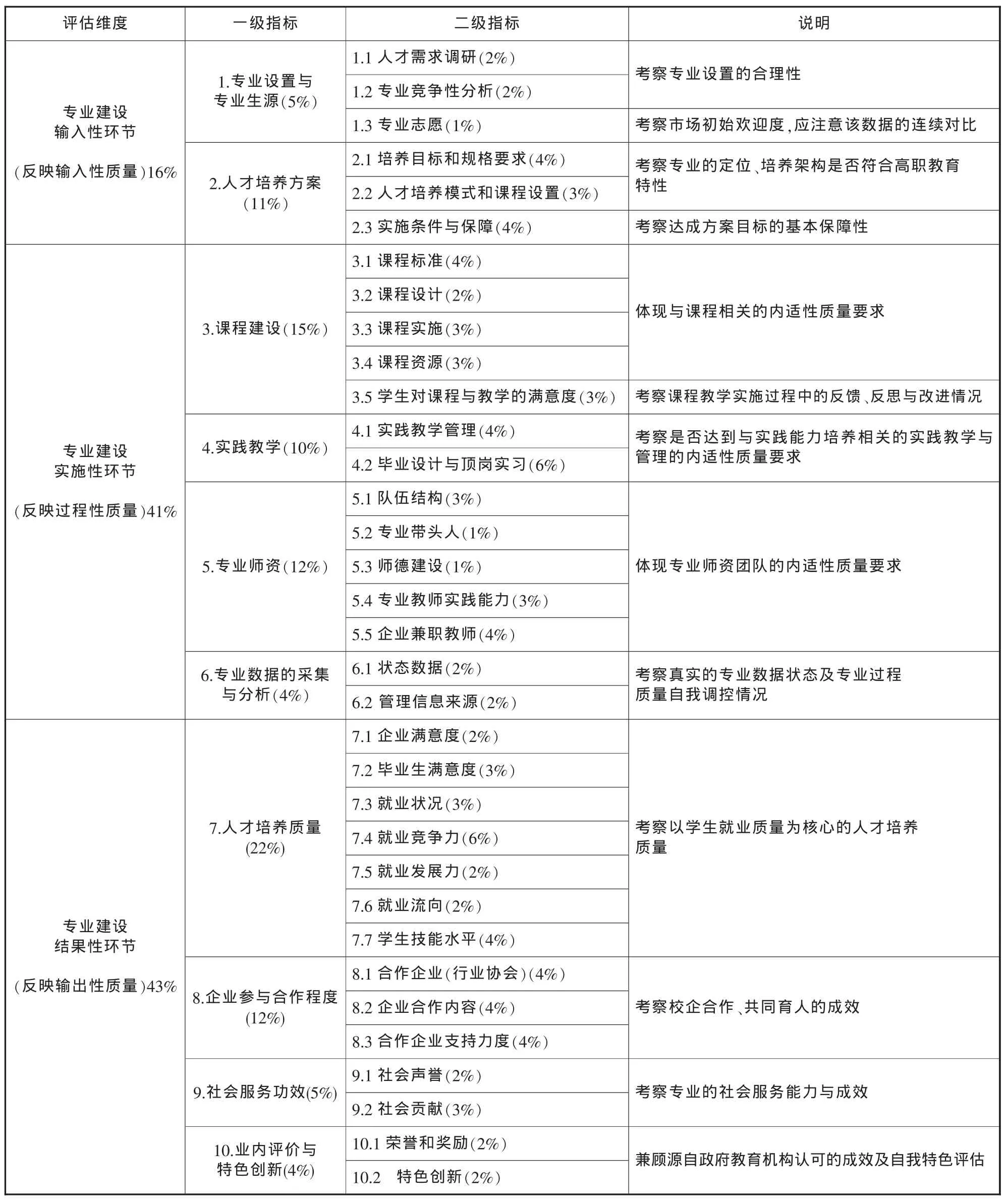

表1 CCIT專業(yè)建設(shè)質(zhì)量評估指標(biāo)體系說明

三、評估指標(biāo)體系構(gòu)建實(shí)例——以CCIT為例

(一)專業(yè)建設(shè)質(zhì)量評估指標(biāo)體系

CCIT結(jié)合學(xué)校與專業(yè)發(fā)展的需要,根據(jù)上述構(gòu)建原則,建立了由10項(xiàng)一級指標(biāo),34項(xiàng)二級指標(biāo)的專業(yè)建設(shè)質(zhì)量評估指標(biāo)體系(如表1所示)。

(二)指標(biāo)的主要觀察點(diǎn)

1.專業(yè)建設(shè)輸入性環(huán)節(jié)。該環(huán)節(jié)主要選擇體現(xiàn)專業(yè)建設(shè)初始設(shè)計(jì)與狀態(tài)的關(guān)鍵因素,反映專業(yè)建 設(shè)開始階段的輸入性質(zhì)量,通過專業(yè)設(shè)置和專業(yè)生源、人才培養(yǎng)方案兩個一級指標(biāo)體現(xiàn)。

專業(yè)設(shè)置用于考察專業(yè)建設(shè)是否與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求相適應(yīng),以及與同類院校相比的錯位優(yōu)勢或特色優(yōu)勢,通過人才需求調(diào)研結(jié)果分析以及專業(yè)競爭力分析結(jié)果來評判。專業(yè)生源用于考察該專業(yè)當(dāng)前社會的受歡迎程度,通過第一志愿錄取比例這一實(shí)際量化數(shù)據(jù)來衡量。

人才培養(yǎng)方案是專業(yè)建設(shè)的起點(diǎn),是組織專業(yè)建設(shè)實(shí)施的基本依據(jù),人才培養(yǎng)方案質(zhì)量的高低將直接影響專業(yè)建設(shè)的質(zhì)量。該一級指標(biāo)包含三個二級指標(biāo),其中,“培養(yǎng)目標(biāo)和規(guī)格要求”指標(biāo)用于考察專業(yè)人才培養(yǎng)定位是否合適,重點(diǎn)考察專業(yè)對職業(yè)崗位群的定位以及各素質(zhì)能力描述的清晰合理性;“人才培養(yǎng)模式和課程設(shè)置”主要考察該專業(yè)人才培養(yǎng)模式、課程體系的設(shè)置與所對應(yīng)職業(yè)崗位(群)的素質(zhì)與能力培養(yǎng)間的吻合度和支撐度;“實(shí)施條件與保障”則主要考察人才培養(yǎng)方案的規(guī)范有效性以及基本的教學(xué)條件情況,以體現(xiàn)對方案目標(biāo)的基本保障性。

2.專業(yè)建設(shè)實(shí)施性環(huán)節(jié)。該環(huán)節(jié)主要選擇專業(yè)建設(shè)實(shí)施過程中對最終的建設(shè)目標(biāo)影響較大的關(guān)鍵因素,反映的是專業(yè)建設(shè)實(shí)施過程性質(zhì)量。考慮到在高職專業(yè)人才培養(yǎng)中,師資的能力與水平是關(guān)鍵,提高學(xué)生專業(yè)實(shí)踐能力是重點(diǎn),豐富的課程教學(xué)資源是基礎(chǔ),而基于真實(shí)的專業(yè)數(shù)據(jù)分析則是促進(jìn)專業(yè)建設(shè)質(zhì)量有效提升的決策支撐,因此,我們選擇了課程建設(shè)、實(shí)踐教學(xué)、專業(yè)師資、專業(yè)數(shù)據(jù)的采集與分析四個一級指標(biāo)加以評估。

課程建設(shè)下設(shè)課程標(biāo)準(zhǔn)、課程設(shè)計(jì)、課程實(shí)施和學(xué)生對課程與教學(xué)的滿意度四個二級指標(biāo),前三個指標(biāo)體現(xiàn)了為保證最終目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)而預(yù)設(shè)的內(nèi)適性質(zhì)量要求,“學(xué)生對課程與教學(xué)的滿意度”指標(biāo)通過實(shí)際滿意度變化數(shù)據(jù)及相關(guān)的過程性文檔,考察專業(yè)教師在教學(xué)過程中對學(xué)生學(xué)習(xí)情況的主動關(guān)注度、是否基于學(xué)生的反饋改進(jìn)教學(xué)及改進(jìn)成效等,該指標(biāo)內(nèi)容旨在促進(jìn)師生反思與發(fā)展。

實(shí)踐教學(xué)選取實(shí)踐教學(xué)管理、畢業(yè)設(shè)計(jì)與頂崗實(shí)習(xí)兩個二級指標(biāo),主要考察是否達(dá)到與實(shí)踐能力培養(yǎng)相關(guān)的實(shí)踐教學(xué)與管理的內(nèi)適性質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。其中,實(shí)踐教學(xué)管理主要從實(shí)踐教學(xué)管理隊(duì)伍建設(shè)、實(shí)踐教學(xué)相關(guān)制度建設(shè)、實(shí)踐教學(xué)的設(shè)計(jì)與評價等方面體現(xiàn);畢業(yè)設(shè)計(jì)和頂崗實(shí)習(xí)作為高職專業(yè)人才培養(yǎng)中最具普遍性的綜合實(shí)踐項(xiàng)目單獨(dú)列出,畢業(yè)設(shè)計(jì)主要考察內(nèi)容的實(shí)踐應(yīng)用性和各級抽檢情況,頂崗實(shí)習(xí)主要考察管理的規(guī)范性及制度的保障性。

專業(yè)師資是影響專業(yè)質(zhì)量的關(guān)鍵因素,也是專業(yè)建設(shè)內(nèi)容的重要組成部分,下設(shè)專業(yè)帶頭人、隊(duì)伍結(jié)構(gòu)、師德建設(shè)、教師實(shí)踐能力及企業(yè)兼職教師五個二級指標(biāo)。針對目前高職院校中專業(yè)教師的雙師素質(zhì)與實(shí)踐能力、兼職教師等薄弱環(huán)節(jié),明確包括教師企業(yè)實(shí)踐的時間及高含金量的職業(yè)技能證書、兼職教師承擔(dān)專業(yè)課時的比例及教學(xué)滿意度等量化指標(biāo),較好地體現(xiàn)了指標(biāo)的可操作性和導(dǎo)向性。

專業(yè)數(shù)據(jù)的采集與分析,通過考察基于該專業(yè)人才培養(yǎng)工作狀態(tài)數(shù)據(jù)的分析報(bào)告、畢業(yè)生半年后及連續(xù)三年的畢業(yè)生就業(yè)跟蹤調(diào)查分析報(bào)告、專業(yè)建設(shè)質(zhì)量年度分析報(bào)告,促進(jìn)專業(yè)建設(shè)質(zhì)量的自主評估,強(qiáng)化專業(yè)建設(shè)改革與發(fā)展決策機(jī)制的科學(xué)性。

3.專業(yè)建設(shè)結(jié)果性環(huán)節(jié)。該環(huán)節(jié)必須充分體現(xiàn)全面質(zhì)量管理思想下可顯現(xiàn)的最終實(shí)際績效,用于考察專業(yè)建設(shè)的最終成效,體現(xiàn)了專業(yè)建設(shè)的輸出性質(zhì)量。“以服務(wù)為宗旨,以就業(yè)為導(dǎo)向”的高等職業(yè)教育已經(jīng)非常清晰地界定了其人才培養(yǎng)和社會服務(wù)兩大功能,因此,基于服務(wù)對象的角度選取了人才培養(yǎng)質(zhì)量、校企合作程度、社會服務(wù)功效、業(yè)內(nèi)評價與特色創(chuàng)新四個二級指標(biāo)。

人才培養(yǎng)質(zhì)量以考察學(xué)生的就業(yè)質(zhì)量為核心,以源自于第三方獨(dú)立機(jī)構(gòu)及用人單位提供的數(shù)據(jù)為主,共包括七個二級指標(biāo):企業(yè)滿意度(指企業(yè)對畢業(yè)生的滿意度);畢業(yè)生滿意度(指畢業(yè)生基于實(shí)際崗位能力要求對所學(xué)專業(yè)的滿意度);就業(yè)狀況(通過就業(yè)率、目標(biāo)吻合度等反映)、就業(yè)競爭力(包括專業(yè)對口率、薪資水平、工作基本能力等);就業(yè)發(fā)展力(包括崗位晉升比例、薪資漲幅等);就業(yè)流向(通過畢業(yè)生在江蘇省及長三角支柱產(chǎn)業(yè)或新興產(chǎn)業(yè)中的就業(yè)比例來衡量);職業(yè)技能水平(通過畢業(yè)生的技能證書獲得率及技能大賽獲獎率來衡量)。通過上述七個方面的多角度考察,不僅真實(shí)有效地反映了學(xué)生的就業(yè)質(zhì)量,同時也從側(cè)面反映出專業(yè)建設(shè)對區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的適應(yīng)程度以及學(xué)生能力結(jié)構(gòu)的適配度,進(jìn)而折射出專業(yè)建設(shè)前學(xué)校對市場調(diào)查與職業(yè)分析是否及時與準(zhǔn)確。

企業(yè)合作程度指標(biāo)反映校企合作共同育人的成效,也是多數(shù)高職院校的薄弱環(huán)節(jié)。主要考察所合作企業(yè)的區(qū)域或行業(yè)影響力、緊密合作的內(nèi)容、以及合作企業(yè)對專業(yè)建設(shè)的支持力度。社會服務(wù)功效指標(biāo)反映該專業(yè)的社會服務(wù)能力與成效,主要對 專業(yè)的社會聲譽(yù)及社會貢獻(xiàn)進(jìn)行定性和定量相結(jié)合的考察。業(yè)內(nèi)評價與特色創(chuàng)新指標(biāo)則反映專業(yè)取得教育教學(xué)成果的情況以及體現(xiàn)“人無我有、人有我優(yōu)”的特色成效。

四、專業(yè)建設(shè)質(zhì)量評估的實(shí)施建議

2011年CCIT正式開始專業(yè)建設(shè)質(zhì)量試點(diǎn)評估。作為一種校本評估,評估主體是校內(nèi)專家為主的評估小組,具體由質(zhì)量評價與監(jiān)控部負(fù)責(zé)組織,教務(wù)處等相關(guān)職能部門協(xié)助,評估專家組與教學(xué)部門共同實(shí)施。經(jīng)過專業(yè)自我評估分析→學(xué)院現(xiàn)場考察評估→評估結(jié)果反饋三個階段。評估專家組成員需事先了解所評估專業(yè)的狀態(tài)數(shù)據(jù),現(xiàn)場考察評估時聽取專業(yè)帶頭人專業(yè)建設(shè)匯報(bào),查看相關(guān)支撐材料,然后根據(jù)評估指標(biāo)體系進(jìn)行逐項(xiàng)評估。在此基礎(chǔ)上評估小組共同討論交流評估情況,形成最終的專業(yè)建設(shè)質(zhì)量評估報(bào)告。該報(bào)告包括:評估基本情況(含專業(yè)基本情況、評估過程等)、存在問題及建議、以及最終的評分結(jié)果,其中存在問題及建議按專業(yè)建設(shè)質(zhì)量評估一級指標(biāo)逐項(xiàng)列出,分別列出主要存在的問題、成因分析及對策建議。按照CCIT專業(yè)建設(shè)質(zhì)量評估規(guī)定,評估結(jié)果低于60分為紅牌專業(yè),低于70分為黃牌專業(yè),達(dá)到80分為綠牌專業(yè),評估結(jié)果與專業(yè)設(shè)置與調(diào)整、專業(yè)招生規(guī)模、專業(yè)建設(shè)經(jīng)費(fèi)投入等掛鉤。

初次試點(diǎn)評估的三個非重點(diǎn)建設(shè)專業(yè),其評估結(jié)果均未超過70分,有一個專業(yè)低于60分。存在的主要問題是輸出性質(zhì)量評價不高,而且與之對應(yīng)的反映課程建設(shè)內(nèi)適性質(zhì)量的相關(guān)指標(biāo)評分也較低,有的因?yàn)槿狈κ聦?shí)依據(jù)和原始數(shù)據(jù)分析而未得分,同時我們也發(fā)現(xiàn)了實(shí)施過程中評估平臺、評估方式等也存在不足,因此,對于今后評估的實(shí)施提出如下建議。

(一)自主、自發(fā)、有效的專業(yè)自我評估是確保專業(yè)建設(shè)質(zhì)量評估功能目標(biāo)達(dá)成的根本保證

專業(yè)評估的目的不是為了對該專業(yè)下結(jié)論,而是進(jìn)行有效的反饋、診斷和改進(jìn),并為專業(yè)的設(shè)置與調(diào)整提供科學(xué)的決策依據(jù),因此,各專業(yè)能否主動根據(jù)指標(biāo)體系及早進(jìn)行相關(guān)調(diào)研、數(shù)據(jù)采集與分析,并在此基礎(chǔ)上發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)而不斷改進(jìn)提高,用自評的過程性質(zhì)量提高來實(shí)現(xiàn)旨在促進(jìn)專業(yè)建設(shè)發(fā)展的評估目標(biāo)顯得更為重要。

(二)多元化、專業(yè)化的評估主體,以及開放、透明的評估過程至關(guān)重要

評估專家的素質(zhì)和專業(yè)評估能力直接影響專業(yè)評估的可信度及有效性,評估成員除了本校人員外,還可吸納高職教育、行業(yè)企業(yè)等多個領(lǐng)域的專業(yè)人員,評估前應(yīng)對所有成員加強(qiáng)評估內(nèi)容、方法及基本要求的培訓(xùn),從而形成多元化和專業(yè)化的評估主體。評估過程應(yīng)全校公開,面向廣大師生開放,除所評專業(yè)教師團(tuán)隊(duì)全體參加外,還可邀請?jiān)搶I(yè)的學(xué)生及用人單位參加,增強(qiáng)各方對專業(yè)的深度了解,同時也能聽取多方的意見和建議。多方參與的專業(yè)建設(shè)質(zhì)量評估,可以更好地促進(jìn)專業(yè)建設(shè)內(nèi)適性質(zhì)量、外適性質(zhì)量以及個適性質(zhì)量的綜合提升。

(三)建立信息化的專業(yè)建設(shè)質(zhì)量評估平臺,是實(shí)施高效評估和專業(yè)建設(shè)質(zhì)量常態(tài)化考察的重要手段

評估涉及許多量化數(shù)據(jù)及定性的信息采集,部分可源自于人才培養(yǎng)工作數(shù)據(jù)采集平臺,部分來自于第三方機(jī)構(gòu)調(diào)查數(shù)據(jù),部分來自于專業(yè)教學(xué)資源庫的相關(guān)內(nèi)容,因此,可以建立一個統(tǒng)一的專業(yè)建設(shè)質(zhì)量評估網(wǎng)絡(luò)平臺,由系統(tǒng)自動獲取并整合存于不同子系統(tǒng)的相關(guān)數(shù)據(jù),不僅可以極大減輕評估準(zhǔn)備及評估實(shí)施的工作量,提高工作實(shí)效,同時也能實(shí)時、動態(tài)、更加全面地了解專業(yè)建設(shè)的真實(shí)狀態(tài),實(shí)現(xiàn)對專業(yè)建設(shè)狀況的常態(tài)化考察,更好地促進(jìn)專業(yè)建設(shè)的不斷改進(jìn)與發(fā)展。

(四)評估結(jié)果的應(yīng)用與評估本身的反思,是促進(jìn)專業(yè)建設(shè)及評估進(jìn)入良性發(fā)展軌道的基礎(chǔ)

評估結(jié)果應(yīng)與院校的專業(yè)設(shè)置與調(diào)整、專業(yè)招生規(guī)模的確定、專業(yè)實(shí)訓(xùn)條件的建設(shè)以及相關(guān)經(jīng)費(fèi)的投入等方面以合適的方式相掛鉤,從而真正意義上促進(jìn)專業(yè)的深入反思、有效改進(jìn)與不斷發(fā)展。

評估完成后,也應(yīng)對評估本身進(jìn)行評估,即元評估,通過對評估指標(biāo)體系、實(shí)施過程等進(jìn)行全面深入的考察與反思,不斷優(yōu)化評估體系,提升評估的有效性和可信度,提高評估本身的質(zhì)量。

∶

[1]楊應(yīng)崧.高等職業(yè)院校人才培養(yǎng)工作評估[M].北京:高等教育出版社,2009:66-74.

[2]麥可思.麥可思研究:抽絲剝繭剖析專業(yè)——專業(yè)深度分析4S系統(tǒng)[J/OL].中國高職高專教育網(wǎng),2012.

[3]胡燕紅.校本專業(yè)評估指標(biāo)體系的矛盾與重構(gòu)[J].煤炭高等教育,2012(01)∶87-90.

[4]張文毅,肖萬里,李漢邦.高校內(nèi)部專業(yè)評估指標(biāo)核心要素探析[J].昆明理工大學(xué)學(xué)報(bào),2011(02):91-96.