民國時期職業學校師資結構狀況研究

□張曉東

一、職業學校師資來源結構

按照何清儒的說法職業學校的師資主要可分為三種:“職業學校的行政人員,職業科目的教師與非職業科目的教師”[1]。由于民國時期職業學校的行政人員一般由教職員兼任,因此,本文論述的職業學校師資即指職業科目師資和非職業科目師資。

職業學校師資的來源主要有以下五個方面:

(一)各大學專門學系的畢業生,他們是構成職業學校師資的主體。

(二)專門為解決職業教育科目師資缺乏而設立的各種實業教員講習所、職業科教員養成所、職業學校師資培訓班等各種形式的培訓機構。

(三)留學歸國人員。通過留學教育為國內實業教育培養和補充一部分師資,特別在我國現代職業教育發展的早期,留學教育為解決職業學校師資起到了積極的作用。據1910年湖北省統計全省實業學堂的教員中留學生有85人,占16.87%,僅低于省城的各種師范學堂畢業生[2]。

(四)傳統教育出身的教員。除了以上所提到的擁有新式教育資歷的教員,職業學校教師中還有傳統教育出身的教員,他們所授課程主要是傳統科目,如國文、地理、歷史等,成為職業學校教師中一個特殊的群體,清末民初這一群體所占比例較大,隨后逐漸減少。

(五)社會技術人員。職業學校師資的另一個重要來源是聘請社會上的技術人員充任職業科師資。這是因為,職業學校的師資不僅需要專門訓練,而且要有相關經驗,決非普通師范教育或大學教育系畢業生所能完全勝任的。他們雖對教學的原則及方法明確了解,“但對教材內容感覺缺乏,而工藝方面的教材不是專研教育所能提供的”。因此,“職業教育師資不能專用現今師范或大學教育系的畢業生充任,這是很明顯的[3]。”這也是職業學校師資來源構成與其它類別教育的顯著區別。如江蘇省如皋縣立乙種工業學校工藝教員,初辦時延聘寧波木工教授。車工、雕工亦如之。染織工、漆工,則延聘南京、揚州之精于此術者擔任教授。至近數年來,則俱系本校畢業生充任之[4]。為在全國范圍內獲取更多合格師資,“舉行技術人員登記,凡高級職業學校以上畢業人員及各業原有小作工藝技師,均應酌量甄拔。并得聘請各業熟諳技術之技師或技匠,充任工作指導員”[5]。

由于職業科師資的缺乏,在通過以上途徑仍不能滿足需要的情況下,1930年第二次全國教育會議提出職業科師資訓練辦法:“師范大學及大學教育學院得招大學農工商各科畢業生予以一年的師資訓練,畢業后得充實高中職業科或職業學校教員,各大學農工商學院學生如有自愿職業教育應從第三年級起改修教育科目十六學分以上,其科目由大學教育學院或教育學系規定;師范專修科得招專修學校畢業生或高中職業科畢業生之有三年以上的實地經驗者予以一年的師范訓練,使充初中程度的職業科目教員;師范學校或高中師范科得招職業學校或高中農工商科畢業之有相當經驗者,予以一年訓練,使充小學程度的職業補習學校或補習班教員[6]”。

二、職業學校師資學歷結構

1913年教育部公布《實業學校規程》在第一章第三條中對職業學校師資有明確規定。甲種實業學校教員要求:在國立專門學校、外國專門學校、高等師范學校、教育部公認之公立私立學校畢業者,以及有中等學校教員之許可狀者和在甲種實業學校畢業、積有研究者。乙種實業學校教員要求:在甲種實業學校、師范學校畢業者,以及有高等小學校正教員或副教員之許可狀者,和在乙種學校畢業、積有研究者。

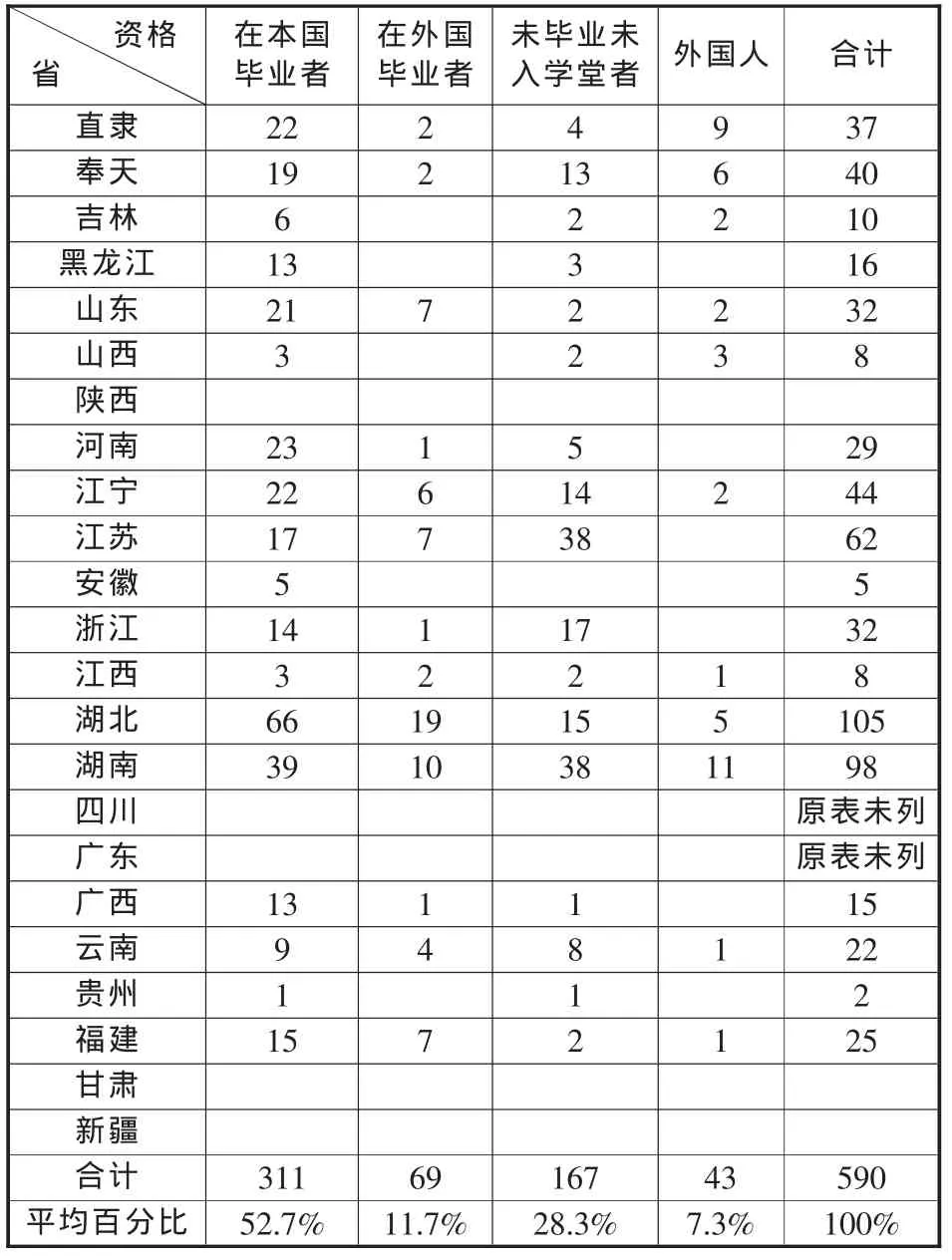

根據教育部要求,各省市采取了多種措施以提高職業學校師資水平,但由于師資培養的困難及職業教育初創時期人才的缺乏,從全國范圍來看職業學校師資水平不盡理想(見表一)。

表一 各省實業學堂教員資格表[7]

從表一數據來看,在實業教育師資中未畢業未入學堂者占據了28.3%的比例,離教育部的要求差距很大。這主要是因為在實業教育辦學初期,新式教育人才嚴重缺乏,短時間內很難解決,因此聘請外國人及留學回國人員成為解決師資的重要途徑,這也即是在實業教育創辦的早期外國人和在外國畢業者二者合計達到師資19%的比例,這在實業教育師資的構成中獨具特色。

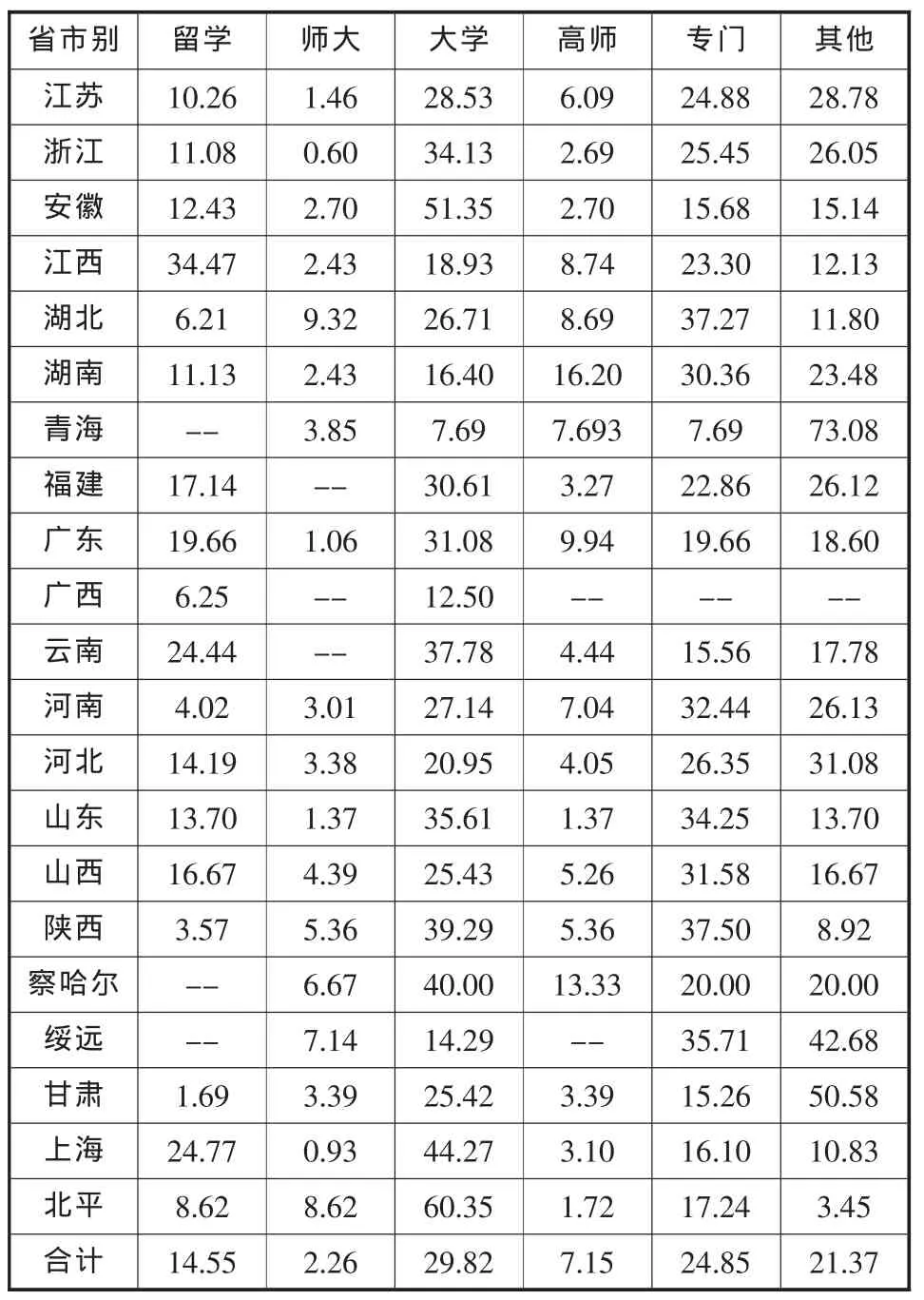

民國建立以后特別是在抗日戰爭前期,隨著社會經濟的發展,職業教育日益受到重視,職業教育在各個方面不斷得到完善和提高,其中師資方面也取得了很大的進步,據教育部1937年統計職業學校師資學歷水平及學歷結構都有了很大改善和提高(見表二)。

表二 職業學校教員資格分析[8]

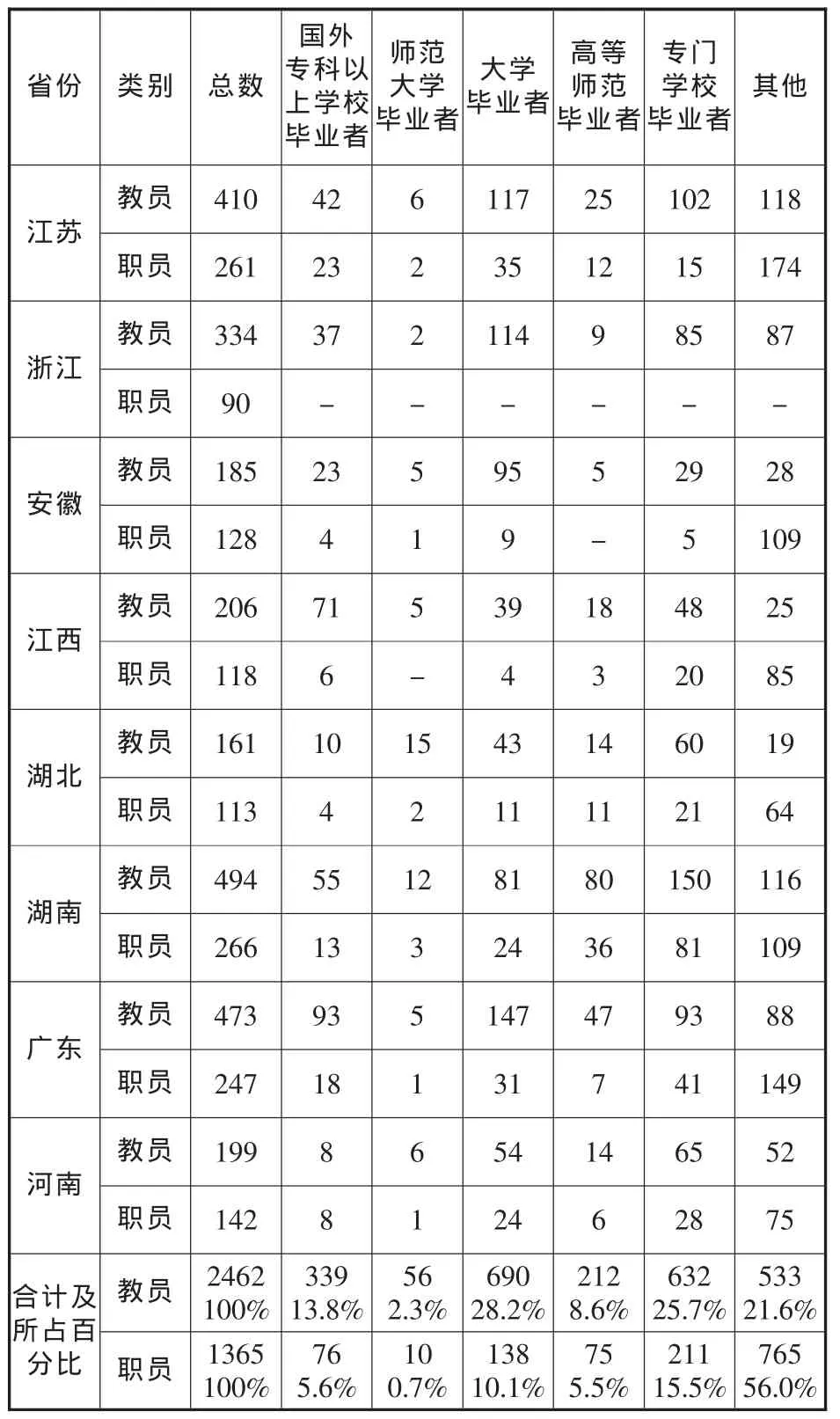

當時全國中等職業學校教員有四千四百余人,其平均以大學畢業占29.82%為最多,其次專門學校者占24.85%,留學14.55%,高師7.15%,其他21.37%,以師范大學2.26%為最少。而當時全國中學教員師資31204人,平均留學占7.54%,師大5.92%,大學36.08%,高師10.49%,專門19.34%,其他20.68%[9]。從這兩組數據中不僅能夠看到此時的職業學校師資學歷層次比以前有了明顯的提高,而且在師資結構上也更趨合理,專業技術師資比例進一步提高。另一組教員與職員分別統計數據也證明了這一點(見表三)。

為進一步加強職業學校師資的實踐動手能力建設,使職業學校師資更適合培養實用人才的要求,教育部在1947公布的《修正職業學校規程》對職業學校職業科師資的職業經驗作為重點予以規定和強調。要求:高級職業學校職業科教員,須品格健全,對于所任教科有專長學識,且合于下列資格之一者。職業師資訓練機關畢業后,有一年以上之職業經驗者;國內外專科學校、專門學校或高等師范專修科畢業后,有二年以上之職業經驗者;有專門之職業技能,曾任職業機關相當職務四年以上著有成績者。普通學科教員依照高級中學教員資格之規定辦理。初級職業學校職業科教員,須品格健全,對于所任教科有專長學識,且合于下列資格之一者。具有高級職業學校教員規定之一者;國內外大學、專科學校、專門學校或高等師范專修科畢業后,有一年以上之職業經驗者;高級職業學校或與高級職業學校或高等師范專修科畢業后,有二年以上之職業經驗著有成績者。普通學科教員依照初級中學教員資格之規定辦理。《修正職業學校規程》為職業學校師資不僅提出了學歷上的要求,而且對技能要求也提出了明確的目標。

表三 教員與職員分別統計數據表[10]

三、職業學校師資性別結構

民國建立后,北洋政府通過法律限制婦女自謀職業的權利,同時社會對女子職業的認同也限于女性的傳統職責,小學、幼稚園教師的工作從根本上講是母職的一種延續。因此不論晚清還是北洋政府都規定女師學生以培養小學教師及蒙養員為目的,中等及高等教育女性教師數量則極少(見表四)。

表四 民國初年全國教員性別比較表[11]

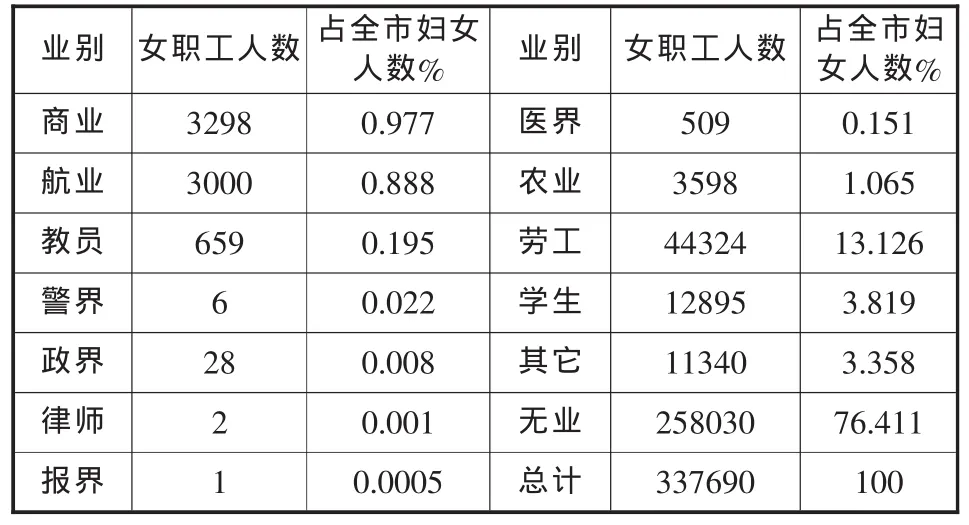

從表中數據可以看出,女性教員在整個教育系統中所占比例只有4%左右,特別是在中等職業教育和高等教育中則更少,這種狀況一直到南京國民政府建立都沒有大的改觀。據1930年統計,全國中等學校教員共41350人中,女性占3674人,所占比例約為8.89%,在沿海一帶的上海、福建、江蘇和浙江,這一比例分別約為 21.76%,15.1%,10.5%,10.7%,而同時期內地的河南中等學校教員共有1537人,女性占51人,所占比例只有3.31%[12]。歸其原因,主要是婦女地位低下、性別歧視和男女教育機會不均等,使得女性不容易獲得就業機會,特別是相對質量較高的就業機會(見表五)。

表五 1929年廣州市各業女職工人數表[13]

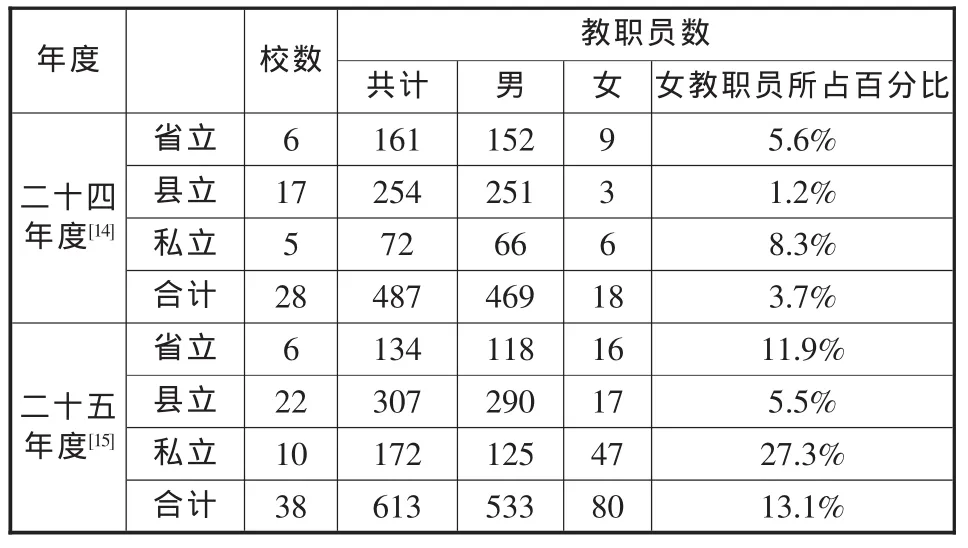

南京國民政府建立以后,隨著社會經濟發展及教育的普及,女性接受教育的機會越來越多,同時社會對女性從事職業的呼聲逐漸高漲,為女性從業創造了條件,從事教育成為女性職業的重要選擇,職業學校師資在師資性別比上也出現了明顯變化。如西南地區職業教育比較好的四川在抗戰前夕女子從事職業教育得到快速增長(見表六)。

表六 1935年至1936年四川省職業學校教職員性別比較表

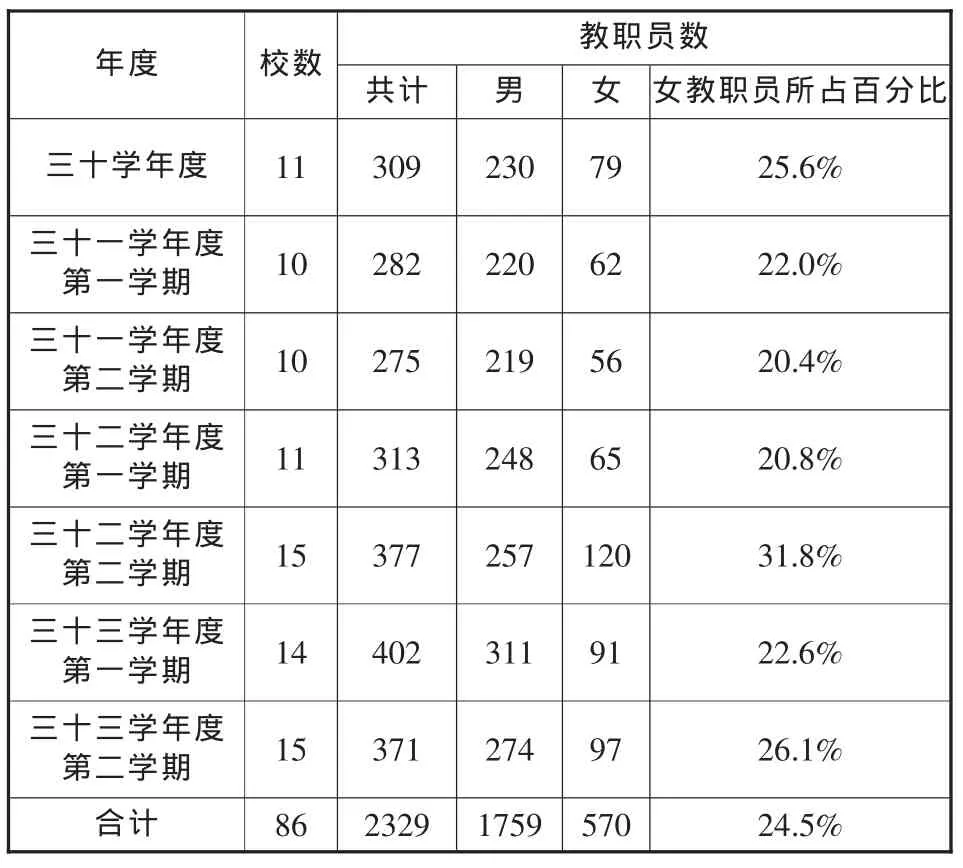

抗戰爆發后,西南大后方的職業教育獲得了一個前所未有的發展機會,職業教育獲得了長足的進步,師資力量得到充實提高,體現在師資性別結構方面進一步改善(見表七)。

表七 1941—1944年重慶市中等職業教育概況統計表[16]

表中數據表明,重慶市的中等職業教育教職員中女性教員所占比例有了較大的提高,但從全國范圍來看,職業學校師資性別結構中女性所占比例過低的現象依然存在。到抗日戰爭結束的1946年,全國職業學校數724,教職員數共17356人,其中男14963人,女2393人,女性所占比例只有13.8%左右[17]。

四、職業學校師資專業結構

1947年教育部公布 《修正職業學校規程》,其中第37條規定,職業學校每周教學40至48小時,以職業學科占30%,普通學科占20%,實習占50%為原則。這種規定直接體現了職業學校教育對不同專業的師資數量的需求,普通科師資在整個師資隊伍中所占比例很低,而職業科師資由于擔任職業學科教學和實習教學則所需師資數量很大。因此,職業學校師資隊伍中專業科師資所占的比例要求很高,體現在職業學校師資隊伍專業結構的合理構成上,即通習科目職業教師比例低,而職業科目專業教師則占比例很高。但民國時期職業學校職業科目師資一直比較短缺,成為制約民國職業教育的一個重要因素。職業科目師資缺乏導致職業學校職業科目專業教師比例過低,師資專業結構不合理,從四川省江油初級農業職業學校的師資狀況可見一斑(見表八)。

表八 省立江油初級農業職業學校1940—1945年教師情況一覽表[18]

四川省立江油初級農業職業學校在職業科和普通科師資分布上體現了二者的不對稱關系,1940年到1945年普通科 (包括通習科目的音體、軍訓科)師資所占百分比分別為42%、42%、35%、53%、53%、50%,這一專業比例與職業學校師資要求明顯不符。個別職業學校師資的專業結構則更為嚴重,如1936年青海省立第一職業學校有學生30人,教職員31人,教師資格專科畢業者占十分之一,師范畢業者十分之四,工業十分之三,其他十分之二。省立第二職業學校有學生40人,教員10人。教師由舊制師范畢業者占十分之五,中學畢業者占三分之一,大學畢業者十分之二[19]。兩所學校教師畢業于師范的占了將近的一半,導致普通科目師資過多而職業科目師資缺乏后果。造成這種現象的原因很多:一方面,職業科師資聘請的困難,使職業科目師資一直處于缺乏的狀態;另一方面,民國職業學校教育實習設備的缺乏,一部分實習科目無法開設或開足,導致課堂理論教學時間增加,普通科目開課時間就遠遠超出國家的規定。

五、職業教育師資結構存在的問題

(一)教師的頻繁變動導致師資結構不穩

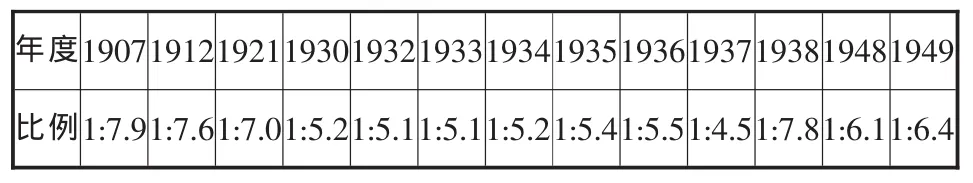

首先,職業學校教職員數量變動起伏很大,導致師資結構隨之發生改變。民國時期由于社會動蕩不安,戰爭局面持續,對學校教育影響較大,學校的教職員也處于不穩定狀態,數量急劇增加或減少,如1913年全國職業學校教員有2263人,到1938年教職員只增加到4619人,而1946年則達到17356人,這種數量的急劇變化必然導致師資隊伍結構的改變,不利于師資隊伍的相對穩定。為解決這種狀況,提高專業師資隊伍的授課質量,減少人員數量的變化對師資隊伍的沖擊,不少省市采取措施穩定師資隊伍。如湖南省采取職業學校教員編制的辦法,保持師資隊伍的穩定。1933年,湖南省教育廳在1929年制定編制辦法的基礎上,又訂立省立學校人員編制標準,并以此撥發人員經費,并于當年開始實用。從湖南全省中等職業學校來看,人員編制標準使教職員與在校學生人數保持如下大體比例(見表九)。

表九 湖南省中等職業學校師生比(1907—1949年)[20]

這樣基本上保持了師資數量和學生數量的相對平衡,有利于師資專業的合理配置。

其次,教師流動頻繁,特別是職業科師資流動過于頻繁。如《安徽省立第二甲種農業學校六年度周年概況報告》提到:“六年秋,添聘陳爽棠充蠶科主課兼實習教員,李耀祺充歷史、地理教員,褚華欽充圖畫教員。七年秋,農科主課兼實習教員吳求、蔣步瀛、楊興芝等辭職,該聘葉孟寅、張若臣、于國梁等充農科主課兼實習教員。又聘潘世璜、夏道湘等兼蠶科主課兼實習教員。體育教員邵之政辭職,改聘凌健充體育教員。歷史、地理教員李耀祺辭職,由方希乾兼受歷史,施普兼授地理。其余各員均照舊連任”[21]。四川省立重慶女子職業學校的教師流動情況,更能說明問題。1940年第二學期該校共有教員33名,到翌年度第一學期僅有15人還在該校,更換率近55%。接下來四學期的更換率分別是31%、61%、39%、55%。連續5學期的更換率都在30%以上。把時間跨度拉大一些,以1941年度第一學期為基準算,到四學期后的1943年度第一學期,除校長外,僅有5人還在原校工作,只占該年教員總數的18%[22]。是什么原因導致教師流動性那么大呢?這在于校長對教師聘任權力過大,而政府制定的相關制約措施又不能發揮作用所致,即如當時人說的 “能在一校任教達5年以上者,殊不多見。按照一般慣例,校長對于教師之聘任,以半年為期,續聘者亦以半年為限,每屆學期終了,教師恒有被解聘之虞,政府保障教師之功令,多不能切實付諸實施”[23]。教師數量的陡增陡減,教師流動的過于頻繁,使職業學校師資組成結構始終不能處于一種相對穩定的狀態,對教師自身素質和教學質量提高都造成了不良的影響。

(二)實踐知識缺乏導致師資結構畸形發展

實踐知識和動手能力的缺乏,是職業學校師資面臨的重要問題,究其原因“目前職業學校的職業科教師,多系各大學某專門學系的畢業生,曾有教學學系列訓練者很少,缺乏教學學訓練”[24]。而從社會上聘請技術人員實則不易,在《金陵大學對新都等四農職校第三次輔導報告》中,提到師資聘請的困難和實踐能力的缺失。學校“教員缺乏經驗,編擬此項實習大綱,實感能力上之困難;各校之農業教員,多數于書本上講解甚好,但實習技能則顯不足;各農業教育缺乏、已達極點,各校長到處請人不得,本院雖曾為各校多方面注意介紹,但亦難獲得圓滿結果”[25]。民國政府也看到了職業教育師資存在的教師普遍缺乏實踐知識和實踐能力問題,并在政策層面加以糾正,抗戰時期大后方的職業教育在師資選拔及任職資格上對這方面做了專門的規定。對高級職業科師資規定:“凡國內外專科以上學校畢業后具有二年以上之職業經驗者,或職業界高等技術人員繼續任職四年以上者可以充任”[26];初級職業學校及補習學校職業學科師資規定:“凡高級職業學校、初級實業學校或高級中學農工商科畢業后,具有二年以上之職業經驗者,或職業各中級技術人員連續任職四年以上者”[27]得以擔任。由此可見,民國政府對職業學校教師的任職資格十分注重其學科背景以及教師的經驗,但是職業學校師資結構中的缺乏職業背景及實踐能力的不正常現象一直沒有得到很好的解決。根據1937年教育部發布的“職業學校教員資格”分析,教員中留學與大學專門學校以上畢業者占78.63%,其它占21.3%,從事過實際職業或受過專門訓練的占10%[28]。這與職業教育對師資實踐能力的要求相差很遠,也導致民國時期職業教育師資結構畸形發展。

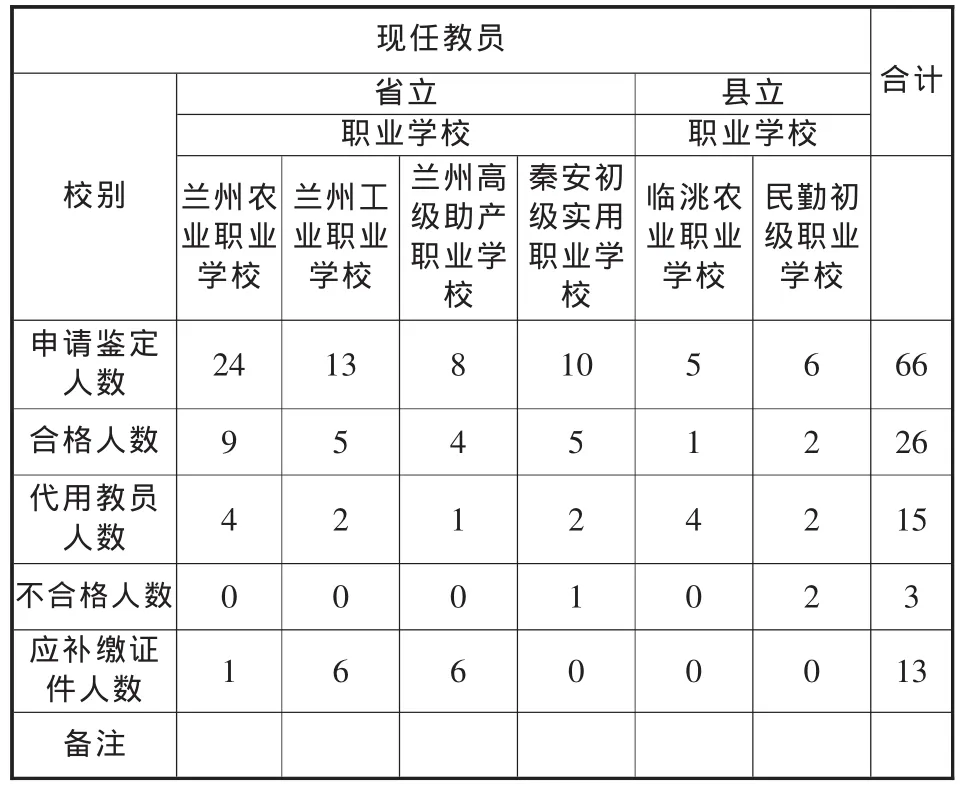

民國時期職業教育師資結構的不合理性,成為制約民國職業教育發展的一個重要因素,這從當時的文獻記載中可以看出這一點。“職業教育興辦已歷年所,成效迄未大著,原因甚多,而缺乏適當師資為主要原因之一。政府亦曾屢次計劃培養方法,終以種種關系,未能獲得妥善之方案”[29]。解決辦法的無效性反映在職業學校這一載體上則表現為合格師資的缺乏(見表九)。

表九 甘肅省中等學校教員鑒定統計表[30]

職業教育合格師資的缺乏直接影響到職業教育的成效。因此,我們在考察職業教育師資的時候,不能僅僅看數量是否滿足需求,而應看師資結構合理與否,只有這樣才能真正找到制約職業教育教學質量提高的深層次原因。

[1]何清儒.職業學校教育問題特輯[J].教育與職業,上海:中華職業教育社,1948(204):10.

[2]蘇云峰.張之洞與湖北教育改革[M].臺北:中央研究院近代史研究所,1976:216.

[3]何清儒.職業教育師資的缺乏[J].教育與職業,上海:中華職業教育社, 1935(165):315-316.

[4]璩鑫圭,童富勇,張守智.中國近代教育史資料匯編(實業教育)[G].上海教育出版社,1994:462.

[5]中國第二歷史檔案館.中華民國史檔案資料匯編·第五輯·第二編[G].南京:江蘇古籍出版社,1997:651.

[6]第二次全國教育會議之回顧[J].教育雜志,上海:商務印書館,1930,22(5):119.

[7]陳學恂.中國近代教育史教學參考資料[M].北京:人民教育出版社,1987:304-305.

[8]戴冠峯.十年來我國中等教育之概觀[J].教育雜志,上海:商務印書館,1937,27(7):280.

[9]戴冠峯.十年來我國中等教育之概觀[J].教育雜志,上海:商務印書館,1937,27(7):279.

[10]教育部統計室編.中華民國二十二年度全國中等教育統計[G].上海:商務印書館,1936:132,233,136,137.

[11]教育部編.各省學務統計總表[G]//中華民國第三次教育圖表,1915:3.

[12]各省市中等學校之教員數表[G]//中華民國十九年度全國中等教育統計.南京:京華印書館,1933:110.

[13]羅蘇文.女性與近代中國社會[M].上海人民出版社,1996:356-357.

[14]中國國民黨中央委員會黨史史料編撰委員會.革命文獻第57輯[G].臺北:興臺印刷廠,1971:560、562、563.

[15]中國國民黨中央委員會黨史史料編撰委員會.革命文獻第61輯[G].臺北:興臺印刷廠,1971:588.

[16]中國國民黨中央委員會黨史史料編撰委員會.革命文獻第61輯[G].臺北:興臺印刷廠,1971:584-585.

[17]中國國民黨中央委員會黨史史料編撰委員會.革命文獻第61輯[G].臺北:興臺印刷廠,1971:231.

[18]劉運豹.抗戰時期四川省中等職業教育發展述論[D].四川大學,2005:38-39.

[19]青海教育概況[J].教育雜志,上海:商務印書館,1937,26(7):283.

[20]湖南省地方志編篆委員會.湖南省志·教育志(下冊)[M].長沙:湖南教育出版社,1995:1263.

[21]璩鑫圭,童富勇,張守智.中國近代教育史資料匯編(實業教育)[M].上海教育出版社,1994:352.

[22]劉運豹.抗戰時期四川省中等職業教育發展述論[D].四川大學,2005:43.

[23]齊東野.教師專業化問題[J].中等教育月刊,1943,1(6):31.

[24]何清儒.職業學校教育問題特輯[J].教育與職業,上海:中華職業教育社,1948(204):10.

[25]四川省政府教育廳.金陵大學對新都等四農職校第三次輔導報告[J].教育視導通訊,1941(5):16.

[26][27]劉英杰.中國教育大事典 (1840-1949)[M].杭州:浙江教育出版社,2001:690.

[28]劉英杰.中國教育大事典(1840-1949)[M].杭州:浙江教育出版社,2001:691.

[29]中國國民黨中央委員會黨史史料編撰委員會.革命文獻第61輯[G].臺北:興臺印刷廠,1971:229.

[30]中國國民黨中央委員會黨史史料編撰委員會.革命文獻第61輯[G].臺北:興臺印刷廠,1971:615-618.