發酵床飼養模式對生長肥育豬肉營養成分的影響

河南科技學院動物科學學院 謝紅兵 常新耀 王永強

湖南農業大學動物科技學院 楊永生

廈門出入境檢驗檢疫局 陳長樂

發酵床養豬技術是根據生態學原理,采用微生物發酵床墊料進行的生態養豬模式,該模式以發酵床為載體,快速消化分解糞尿等養殖排泄物,具有促進生豬生長,提高生豬機體免疫功能的作用,在大幅度減少生豬疾病的同時,可實現豬舍(欄、圈)免沖洗、無異味,達到無污染、零排放的目的(謝紅兵等,2011)。目前有研究報道發酵床飼養對豬生長性能的影響(茍憲福等,2010;王學敏等,2010;畢小艷和張彬,2010),但較少涉及其對豬肉品質的綜合評價。為此,本試驗旨在研究了發酵床飼養對生長肥育豬肉營養成分的影響,為發酵床養豬的推廣提供試驗依據。

1 材料與方法

1.1 發酵床

1.1.1 發酵菌劑 由新鄉市龍峰生物工程有限公司提供,為枯草芽孢桿菌、地衣芽孢桿菌、蠟樣芽孢桿菌、雙歧桿菌、酵母菌和乳酸菌等組成的混合菌群,活菌數達2×1011CFU/g以上。

1.1.2 發酵床墊料 木屑43%,谷殼49%,新鮮豬糞5%,麥麩2%,玉米面1%。

1.1.3 發酵床制作 先將麩皮和玉米面加入發酵菌液均勻攪拌,將攪拌好的墊料與木屑、稻殼充分攪拌混勻,在攪拌過程中不斷噴灑水分,使墊料水分保持在40%,上層再加一層厚度為80 cm的木屑發酵,2~3 d后開始使用。

1.2 試驗動物 選用體重為30 kg左右的三元雜交豬(杜×長×大)120頭,根據胎次一致、體重相近的原則將其分為對照組(常規飼養)和發酵床組兩組,每組設3個重復,每個重復20頭豬。試驗期為53 d。

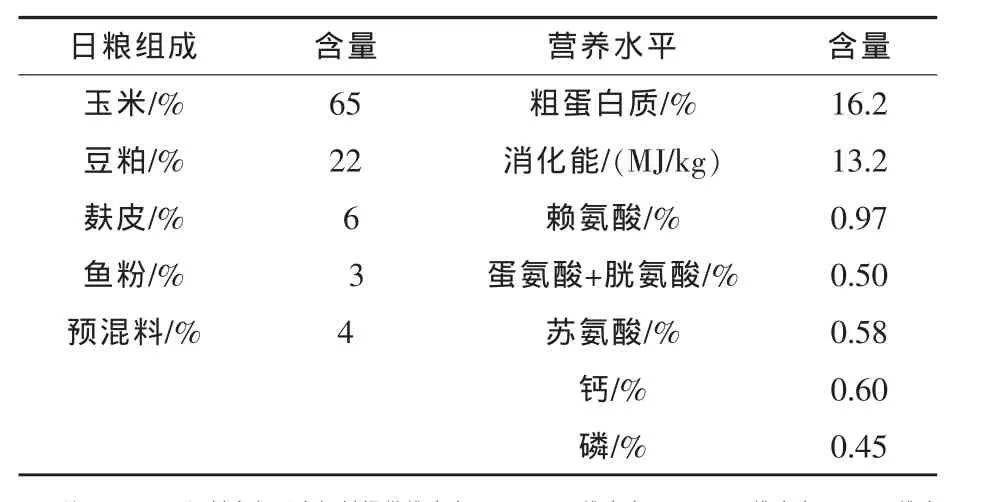

1.3 試驗日糧及飼養管理 日糧參照NRC(1998)生長豬營養需要標準并結合本地實情配制,日糧組成及營養水平見表1,試驗期間按規定進行飼養、管理、驅蟲和防疫 ,飼喂干拌料 ,自由飲水。發酵床飼養的過程中,每2 d翻動一次墊料,以覆蓋糞便。試驗期間記錄每天采食量和豬群的情況,對患病仔豬給予治療,飼養結束后,空腹稱重。

表1 日糧組成及營養水平(風干基礎)

1.4 測定指標及方法

1.4.1 肌肉組織中常規營養成分的測定

水分:按 GB/T 9695.15-88直接干燥法測定;

粗蛋白質:按GB/T 5009.5凱氏定氮微量法測定;

粗脂肪:按GB/T 9695.8-88索氏萃取法測定;

灰分:按GB/T 9695.18-88灼燒重量法測定;

鈣:按GB/T 9695.13-88高錳酸鉀滴定法測定。

1.4.2 肌肉組織中脂肪酸的測定 取背最長肌肌肉置于塑料均質離心管內,添加10 mL的甲醇、氯仿、BHT 的混合液(1∶2∶0.002,V/V/m)。再以均質機,以5000 r/min均質30 min,加入0.73%(m/V)生理鹽水溶液2 mL,振蕩混合10 min。離心后吸取下層液,再以氮氣吹干器吹干均質液。取脂肪酸萃取液置于玻璃試管中,加入含0.5 mol/L NaOH甲醇溶液2 mL后振蕩混合,85℃水浴回流10 min。待萃取液冷卻后,加入三氟化硼(BF3,Merck 801663)2 mL后振蕩混合,85℃水浴回流2 min。加入飽和食鹽水后靜置一段時間,以分離雜質,并促進油水兩相的分離。吸取上清液(甲酯化油),加入無水硫酸鈉脫去殘留水分。將甲酯化油吸取備存,供氣相分析儀分析用。

1.4.3 肌肉組織中氨基酸的測定 測定的氨基酸包括天門冬氨酸、蘇氨酸、絲氨酸、谷氨酸、甘氨酸、丙氨酸、半胱氨酸、纈氨酸、蛋氨酸、異亮氨酸、亮氨酸、酪氨酸、苯丙氨酸、賴氨酸、組氨酸、脯氨酸、精氨酸。分別精確量取一定量的樣品放入特制的玻璃水解管中,加入6 moL/L HCl 8 mL,抽真空,待真空度達到要求后維持10 min,封口,110℃水解22 h冷卻。用濾紙過濾,取濾液1 mL于10 mL燒杯中,60℃水浴,在真空干燥器中蒸干。將蒸干的樣品,定量加入一定體積的0.02 mol/L HCl,在空氣中放置30 min,用日立 L-8800型氨基酸自動分析儀測定其氨基酸含量。測定條件為:離子交換柱柱長4.6 mm×60 mm,反應柱柱溫135℃;分離柱柱溫57℃,緩沖液流速0.400 mL/min,柱壓7.0~7.3 Mpa;茚三酮流速 0.350 mL/min,柱壓0.7~0.8 Mpa。

1.5 數據處理與分析 試驗數據采用SPSS 10.0統計軟件進行單因素方差分析,用最小顯著法(LSD)進行數據分析與處理,試驗數據以平均數±標準差表示。

2 結果

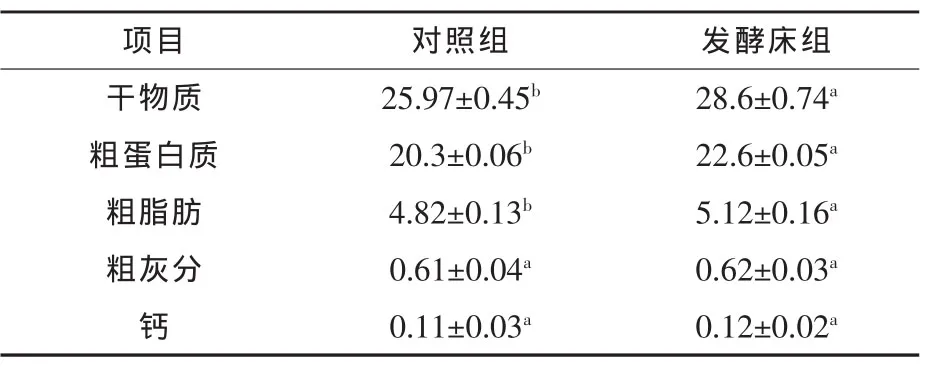

2.1 發酵床對生長肥育豬肌肉組織中常規營養成分的影響 由表2可見,與對照組相比發酵床飼養對生長肥育豬肌肉組織中粗灰分、鈣含量的影響均不顯著(P>0.05);與對照組相比,發酵床組的生長肥育豬肌肉組織中干物質、粗蛋白質和粗脂肪含量分別提高10.13%(P<0.05)、11.3%(P<0.05)和 6.22%(P<0.05)。

表2 發酵床對生長肥育豬肌肉組織中常規營養成分的影響 %

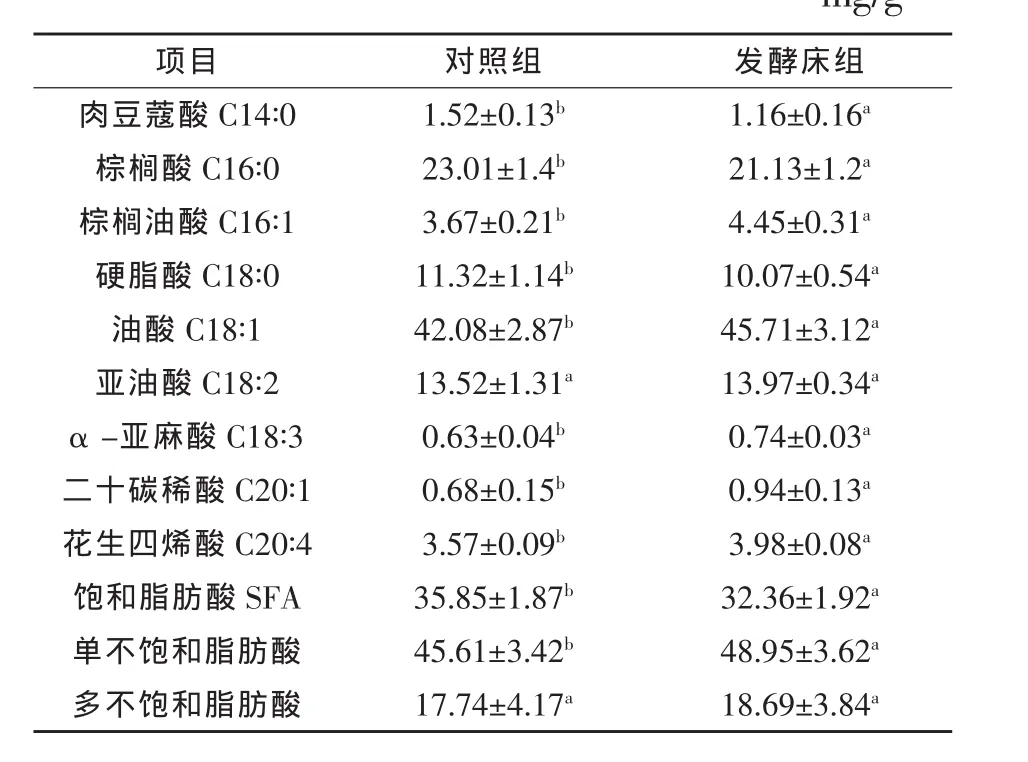

2.2 發酵床對生長肥育豬背最長肌肌間脂肪酸含量的影響 由表3可見,生長肥育豬背最長肌肌間脂肪飽和脂肪酸含量依次為棕櫚酸>硬脂酸>肉豆蔻酸。與對照組相比,發酵床組豬背最長肌脂肪中肉豆蔻酸、棕櫚酸(C16∶0)和硬脂酸含量均顯著降低,分別較對照組降低23.68%、8.17%和12.41%(P<0.05)。在單不飽和脂肪酸方面,發酵床組與對照組相比差異顯著 (P<0.05)。在多不飽和脂肪酸方面,發酵床組豬背最長肌中花生四烯酸、α-亞麻酸的含量顯著高于對照組(P<0.05)。

表3 發酵床對生長肥育豬背最長肌肌間脂肪酸含量的影響mg/g

2.3 發酵床對生長肥育豬肌肉組織中氨基酸含量的影響 由表4可見,發酵床組肌肉組織中半胱氨酸、纈氨酸、異亮氨酸、亮氨酸、苯丙氨酸、精氨酸、脯氨酸的含量與對照組相比差異均不顯著(P>0.05);天門冬氨酸、蘇氨酸、絲氨酸、谷氨酸含量較對照組分別顯著提高18.35%、18.58%、3.61%與 18.92(P<0.05);甘氨酸、丙氨酸、蛋氨酸的含量分別較對照組顯著提高12.82%、10.53%和 18.86%(P<0.05);酪氨酸、賴氨酸、組氨酸的含量較對照組分別顯著提高16.67%、6.79%和 11.83%(P<0.05)。

表4 發酵床對生長肥育豬肌肉組織中氨基酸含量的影響 mg/g

3 討論

3.1 發酵床飼養對生長肥育豬肌肉組織中常規營養成分的影響 豬肉中脂肪含量可以反映豬肌肉的多汁性、嫩度和風味。從本試驗結果表明,使用發酵床養豬,育肥豬肌肉組織中的干物質、粗蛋白質、粗脂肪含量均有所提高,并且肌肉的嫩度、食用性能以及風味得到改善,利于機體消化吸收。

3.2 發酵床飼養對生長肥育豬背最長肌肌間脂肪酸含量的影響 研究表明,肉中脂肪酸的數量、種類和比例是評價豬肉品質的最要指標,可以影響豬肉的鮮美滋味 (孫建廣等,2010;Endo和Nakano,1999)。本試驗研究表明,與對照組相比,發酵床飼養的生長肥育豬背最長肌脂肪中肉豆蔻酸、棕櫚酸和硬脂酸含量顯著降低(P<0.05)。多不飽和脂肪酸是必需脂肪酸,而且是肉食香味的重要前體物質,能預防心血管疾病,有助于腦的發育。研究發現,不飽和脂肪酸還有降血脂、抑制血小板凝集、降血壓、提高血液流動性、抗腫瘤、抗炎和免疫調節等作用(Alonso和Campo,2009;杭曉敏等,2001;Cameron 等,2000)。 本試驗結果表明,發酵床飼養能顯著提高生長育肥豬背最長肌中花生四烯酸及α-亞麻酸的含量。

3.3 發酵床飼養對生長肥育豬肌肉組織中氨基酸含量的影響 氨基酸總量、必需氨基酸總量、影響風味的氨基酸(谷氨酸、蘇氨酸、絲氨酸、甘氨酸、丙氨酸)總量等營養成分受日糧的影響較大(Meinert和 Sara,2008;王永輝等,2005),本試驗結果表明,使用發酵床飼養能顯著提高生長肥育豬肌肉組織中部分氨基酸的含量,原因可能是飼料在經過乳酸菌發酵之后,能提供大量生物活性物質,如功能性多肽、酶等,可將飼料中畜禽難以消化吸收的大分子物質分解成易消化吸收的葡萄糖、氨基酸和維生素等小分子營養物質,從而提高了生長肥育豬肌肉組織中氨基酸的含量。

4 結論

與傳統的飼養方式相比,通過發酵床飼養后,豬肉中水分含量顯著降低,粗脂肪、粗蛋白質的含量顯著提高;部分多不飽和脂肪酸及氨基酸的含量均顯著提高。因此,采用發酵床飼養生長育肥豬能顯著提高豬肉品質。

[1]畢小艷,張彬.發酵床生態養殖模式在養豬生產中的應用研究進展[J].中國動物保健,2010,9:50 ~ 51.

[2]茍憲福,石旭東,茍宇博.發酵床豬舍與水泥地面豬舍飼養生長肥育豬效果對比試驗[J].甘肅畜牧獸醫,2010,2:15 ~ 17.

[3]杭曉敏,唐涌濂,柳向龍.多不飽和脂肪酸的研究進展[J].生物工程進展,2001,21:18 ~ 21.

[4]孫建廣,張石蕊,譙士彥,等.發酵乳酸桿菌對生長肥育豬生長性能和肉品質的影響[J].動物營養學報,2010,22(1):132 ~ 138.

[5]王學敏,任守文,李碧俠.農戶養豬的經濟實用型發酵床豬舍設計[J].畜牧與飼料科學,2010,1:122 ~ 123.

[6]王永輝,章廣遠,金宏,中華鱉不同部位氨基酸的測定與分析[J].氨基酸與生物資源,2005,27(1):74 ~ 76.

[7]謝紅兵,劉長忠,陳長樂,等.發酵床飼養對生長肥育豬生長性能與血液生化指標的影響[J].江蘇農業科學,2011,39(6):347 ~ 348.

[8]Alonso V,Campo M M,el al.Effect of crossbreeding and gender on meat quality and fatty acid composition in pork[J]Meat Science,2009,81(1):209 ~217.

[9]Cameron N D,Ensero M,Nuten G R,el al.Genotype with nutrition interaction on fatty acid composition of intramuscular fat and the relationship with flavor of pig meat[J].Meat Science,2000,55(2):187 ~ 195.

[10]Endo T,Nakano M.Influence of a probiotic on productivity,meat components,lipid metaboli,caecal flora and metabolites,and raising environment in broiler production[J].Journal of Animal Science,1999,70(4):217 ~ 218.

[11]Meinert L,Sara C,Lars K,et al.Eating quality of pork from pure breeds and DLY studied by focus group research and meat quality analyses[J].Meat Science,2008,80(2):304 ~ 314.