淺論中國古典詩歌的空間形式

莫文甫

淺論中國古典詩歌的空間形式

莫文甫

詩歌在傳統詩學觀念中一直被認為是時間的藝術,空間詩學的興起發現了現代詩歌也可以作為空間藝術存在。中國古典詩歌的空間之美是在線性敘事的基礎上得到承認的,但其本身也具有可被直接感知的空間形式。

中國古典詩歌;空間形式;意象

萊辛的《拉奧孔》澤被甚廣,自它風行以來,在相當長的一段時間內,人們都認為詩歌和其他敘事性作品一樣,是時間性藝術。這個現象一方面是基于浸淫亞里士多德詩學傳統西方古典詩歌理論所構筑的線性敘事理論基礎,另一方面則是基于西方特別發達長久的詩歌敘事傳統這一現實基礎。直到20世紀后半葉,敘事理論出現空間轉向,空間理論漸成顯學。1945年約瑟夫·弗蘭克發表的《現代文學中的空間形式》可視為空間敘事理論之濫觴[1]。《拉奧孔》雖則認為詩歌是時間藝術:“時間上的先后承續屬于詩人的領域,而空間則屬于畫家的領域”,但弗蘭克的“空間形式”概念還是受到了萊辛的直接啟發。他在《現代文學中的空間形式》說道:可以通過“同在”和“并置”的手段打破敘事序列,“試圖讓讀者在時間上的一瞬間從空間上而不是從順序上理解他們的作品”,從而獲得空間美感。這里討論的是現代小說如何可以成為一種空間藝術,同時論證中佐以龐德和艾略特這兩位意象派詩人的詩作分析,可見弗蘭克也認為詩歌,至少是現代詩歌同樣是具有空間形式的藝術。1957年加斯東·巴拉什的《空間的詩學》首版,內中討論了各種現實空間作為原型意象在詩歌中構成想象力的空間得以被讀者用心靈加以體驗。那么,中國古典一脈的詩歌也可以具有空間形式嗎?如何具有?這是本文即將展開的論題。

中國古典詩歌的最高審美原則就是有“意境”。王昌齡《詩格》:“詩有三境:一曰物境,欲為山水詩,則張泉石云峰之境,極麗絕秀者,神之于心,處身于境,視境于心,瑩然掌中,然后用思,了然境象,故得形似。二曰情境,娛樂愁怨,皆張于意而處于身,然后馳思,深得其情。三曰意境,亦張之于意而思之于心,則得其真矣。”王國維在《人間詞話》中更是標舉“詞以境界為最上”。意境對于中國古典詩歌來說是一個整體性概念,是用來對詩歌作整體評價的審美術語。它有三個下級范疇:若從中國本土理論發展來看,則一是言,二是象,三是意,所謂“意以象盡,象以言著”;若從西方現象學美學角度來看,借用英伽登的“文本層次理論”,第一層是語詞聲音和語音構成的一個更高級現象的層次,第二層是意群層次,即句子意義和全部句群意義的層次,第三層是圖式化外觀層次,作品描繪的各種對象通過這些外觀呈現出來;最高一層是在句子投射的意向事態中描繪的客體層次。那么所謂“言”即是意群層,表示最基本的、解釋說明性意義;“象”是圖式化外觀層,是外在的形象或物象。雖然古典文論一開始并沒有把意和象作為一個整一的術語使用,但是自王充《論衡·亂龍篇》開始,“意象”的含義第一次發生了轉換,“意”與“象”合并為一個詞,由表示卦象轉變為“意中之象”,創后人合用“意象”的先河。到劉勰寫就《文心雕龍》時,把“窺意象而運千斤”視作“馭文之首術,謀篇之大端”,意象由此進入文藝學美學理論系統。后來,意象內涵得到不斷豐富,成為中國古代詩論主流,所以這里也不妨以“意象”來論。如此一來,意象既是圖示外觀層,又因為“意以象盡”,所以又是投射了主體意向性的客體層次。這樣,思路就很清晰了,意象由語言生成,首先具有語言符號能指與所指的現實對應的基本功能,這個語言外殼賦予意象邏輯意義,是表述性的。但意象又是超越語言的,具有作為日常交流媒介的一般語言所沒有的功能。詩歌中的“意象符號”其實也可以理解為蘇珊·朗格的“藝術符號”,它超越了客觀事物的外在形態,超越日常語言符號所確指的內容,而指向間接的認知所指,意象符號的能指和所指之間的聯系是曲折的、間接的、甚至是疏離的,這種關系是詞人憑借自己獨特的藝術創造個性建立起來的。龐德說:“意象在任何情形下都不止是一個思想。它是一團,或一堆相交溶的思想,具有活力。”又或如康德所說:“審美意象是指想象力所形成的某種形象呈現,它能引人想到許多東西,卻又不能由任何明確的思想或概念把它充分表達出來……”意象雖然不能言盡,但它是可感知的,作為“詩人感情外化的表現形態”,或“意志的外射或對象化”(朱光潛),它具有圖示性。詩是由意象構成的,意象的創造、組接、發展、轉換,構成了詩思維的全過程[2]。而意境的核心在于意象,詩歌具有空間形式,即是意境具有空間形式,最后必須要落實到意象身上,才能理順層進的邏輯關系。

意象作為符號,是一體兩面的,包括所指和能指兩個要素。所指指向“概念”,能指指向“音響形狀”。意象首先是語詞,是“述義”,是說明性的、解釋性的。譬如“月”,是中國古典詩歌常用意象,它首先是平時人們在夜晚才能看到的、掛在天上并隨著時間流逝由西向東移動的、散發清輝的圓形物體(這里是從感覺和經驗出發而論),然后在詩歌中才借由這個語詞處在序列中的位置、和其他意象或附屬于意象的非意象成分的關系,來破解“月”這個意象隱喻、象征的是征人離鄉(雪凈胡天牧馬還,月明羌笛戍樓間),還是羈旅漂泊(月落烏啼霜滿天,夜半鐘聲到客船),還是兩地相思(銜恨愿為天上月,年年猶得向郎圓)。“月”首先是作為表象進入思維程序的,所謂表象,是人的記憶中所保留的感性映象,它的本源是客觀外物。人的五官將客觀外物的各種內容通過記憶保存于大腦中,表象由此形成。康德在《純粹理性批判》中寫道:“且一切對象絕無例外,皆在空間中表現。對象之形狀、大小及其相互關系皆在空間中規定,或能在空間規定著。”空間是感性直觀的先天形式,主體對空間的直觀感受和理性認知是主體存在的必然意義,當然也是進行審美活動的邏輯前提。意象是表象的上級概念,從表象進入意象,即是從客觀外部世界進入了精神領域。《空間的詩學》就指出詩歌是心靈的現象學而非智性思維的,通過運用想象力讓詩歌“形象(意象)的自身存在”中“顯現”;而“想象力的空間是被人體驗的空間,不是從實證角度,而是在想象力的全部特殊性中”[3]。如果用康德的話解釋,就是想象力的特殊性就在于它是“指向在范疇中被思維的先驗統一的形象的綜合”,在于它是能夠把“不在場”的對象“在直觀中表象出來的”、“自發性的”、“感性的”能力[4]。 空間作為先天形式不能被感性和知性感知,但想象力并不包括內在,想象力的特殊就在于能夠感知空間。

有學者曾指出:“胡塞爾在《邏輯研究》中把‘圖像意識’看作是一種想象行為,甚至把整個想象都稱作廣義上的‘圖像意識’,因為西文中的‘想象’,實際上更應當譯作‘想像’。這里的‘像’或者是指一種純粹的精神圖像。”[5]這是因為意象在想象空間中并不構造事物本身,它構造的是事物的圖像。這都表明當意象脫胎于物象就從感知的空間轉而棲息于心靈的想象空間了。

吳曉在 《意象符號與情感系統——詩學新解》中說,“詩是由意象開始的,而且意象貫徹到底”;“詩,就是意象符號的系列呈現。這是動態的表述;靜態的表述為:詩,是一個獨立自足的意象符號系統。”當詩歌寫就,如何能夠實現它的情感功能,令讀者“情動于中”呢?蘇珊·朗格說:“藝術家所表現的不是他個人的實際情感,而是他所認識的人類情感”。只有當藝術作品表現人類的普遍情感和共同價值,即藝術具有“共通感”,人類的審美才有實現的可能。也就是說,意象系列、意象系統必須呈現“共通感”。意象是瞬間的凝縮,是“最富于孕育性的那一頃刻”(萊辛)的凝縮。瞬間是在場的瞬間,但同時時間又是持續的,不可能有任何一個可以定格、存留的當下,瞬間不能作為時間被占有。奧古斯汀只能通過事物在心中留下的印象去度量時間:“我的心靈啊,這是在你里面度量時間。……事物經過時,在你里面留下印象,事物過去而印象留著,我是度量現在的印象而不是度量促成印象而已經過去的實質;我度量時間的時候,是在度量印象。”這時的“印象”是作為一個“被充實”的后顧性意向存在于心靈空間中。意象與其說是瞬間的凝縮,倒不如說是“是瞬間的感覺,也就是說,它是空間”。“瞬間的感覺之所以是一種空間,是因為它在一剎那的時間內匯集了包括記憶、意象、人物、細節等在內的各種片斷。為了讓這些片斷同時涌現,作者就在形態上使其呈現出一種空間上的并置,而不是時間上的延續,時間由于空間密度的增大在這一瞬間仿佛凝駐不動。”[1]意象的共通感還源于經過漫長的歷史文化積淀形成的集體無意識,榮格也把它叫做原始意象。“每一個原始意象中都有著人類精神和人類命運的一塊碎片,都有著我們祖先的歷史中重復了無數次的歡樂和悲哀的一點殘余”,它超越時空,凝聚了人類數千年來積累的共同審美經驗。這就使意象溝通不同經歷、不同地域、不同意趣的人們的審美經驗成為可能。也就是說,意象通過時間上的凝縮,其象征意義固定下來,最后在意識中作空間性呈現。

人類意識具有感知空間的純直觀形式,意象作為符號,也有自己的空間形式。首先,在語詞層面上就具有空間意義:方位詞傳達的空間意象,“采菊東籬下”之 “下”;達物體距離和位序的詞語,“千里鶯啼綠映紅”之“千里”、“野曠天低樹,江清月近人”之“低”、“近”;表達物體體積的詞語,“星垂平野闊,月涌大江流”之“闊”、“大”;表達物體運動狀態的語詞,“即從巴峽穿巫峽,便下襄陽向洛陽”之“從”、“穿”、“下”、“向”[6]。 更毋庸提那些把地名、建筑物名稱、場所名稱等表示空間結構實體的名詞作為意象直接入詩的情況了,“舊時王謝堂前燕,飛入尋常百姓家”,“綠樹村邊合,青山郭外斜”,不勝枚舉。

意象的能指功能與敘事的時間性聯系相較之下更緊密一些,更多的是結合敘事節奏、結構,而不是僅靠自身凝結的象征意義來實現。“任何一個事物的空間都是特定時間中的空間,任何一個事物的時間都呈現在定空間的關系中”。[2]134出于論述便利和清晰的考量,下面將暫時把所指懸置,單獨考察能指,雖然事實上兩者正如前文所述,是一體的兩面,不能分割。

中國古典詩歌體式眾多,有古體與近體,有絕句與律詩,有詞與曲,還分齊言與雜言,齊言之中又有五言、七言、四言。我在這里主要舉詞為例來說明意象的描述性意義是怎樣構建起古典詩歌的空間形式的。就詞而論,成熟的文人詞有換頭過片的結構特點,尤其對于長調慢詞而言,“領字”結構原則更是體現鮮明。以柳永《雨霖鈴》為例。長調即為雙調,柳永慢詞的結構程式就是上片寫景,下片抒情,“在下片第一個詞組里總結上片的詞意”,而且下片的情感緊緊承續上片景象所隱含的情緒,決無突變:“自古多情傷離別,更那堪冷落清秋節”中“傷離別”對應著上片表示離別的意象“長亭”、“蘭舟”、“煙波”,“傷”則對應了“寒蟬”、“驟雨”、“暮靄”表達凄苦悲涼情緒的意象。行文結構上的前后、上下呼應,在整體上形成了首尾對應,叩其首則尾動、叩其尾則首動的所謂“常山之蛇”的結構。若用“蛇“作喻,仍不免想到線性的敘事進程,是單一層次的;而前后景情相應,則開始有層次,層次便意味著空間上的占有。上片寫景,但并不僅僅關乎視覺。“寒蟬”是“凄切”訴諸聽覺,“驟雨”帶來了濕冷的觸覺和膚覺,形成了立體的意象感覺。上片意象密集,從聽覺上的凄切,轉到視覺上的天色之“晚”,再寫身體感覺到驟雨初停的涼意,在意識中立體的呈現了悲涼秋景。接下來視點放在較遠的“蘭舟”,再把焦點轉回來看對方淚眼,無語凝噎。最后視距拉遠,視閾擴大,遠方的煙波、暮靄全景收入,形成闊大之景。

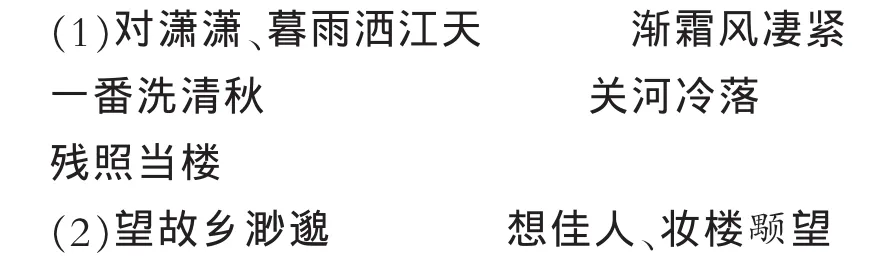

再看《八聲甘州》,這里主要探討領字如何建構空間[7]。 所謂“領字”,就是“由一個、兩個或者三個字所組成,可以按序引導詞句或詞中語詞”,它“可能是動詞。可能是副詞,也可能是個連接詞”。《八聲甘州》中領字所引導的詞句有:

第一組領字引導下的詞句中意象并置,描述感性經驗。意象與意象之間缺乏明確的邏輯聯系,粗看起來仿佛是隨意的組合。尤其“漸霜風凄緊”一句,語流是斷裂的、片段式的、孤立的,但又是同時性的,因其結合在一起呈現了完整的秋風凄凄、山河蕭索、殘陽當照的意義。進一步說,經過(并且必須經過)一系列精心安排的組合后,原本相互獨立、相對靜止的意象在格式(字數、聲律)統攝的文本長度內,高低、遠近、疏密有致排列,呈現了凄楚秋景,是整體性的。而將這些意象按照他們原來的缺乏邏輯聯系的形式單看,無法在意識中形成完整的印象。但事實上,意識中確實得到了一種整體性的印象,從表面上看,空間是“純一”的,空間的各物構成一個無連續性的群體。“我們的意識能首先保持它們的獨立性。然后把它們在彼此關系上加以外化,從而把它們并置起來。”[8]但人的意識可以相互滲透。“不知不覺把自己組成一個整體,并通過這個聯系過程把過去跟現在連在一起。”[8]

第二組領字則直言情感,浩浩蕩蕩一路而下。由領字所引起的是數個意義連貫,句構流暢的詞句,得以表達的是豐沛且一瀉千里、無遇阻礙(比如意象的難解、結構的斷裂)的情感。當兩種領字所引導的詞句結構出現在同一首詞中,那么有斷有續的和連貫的句構就會并現,表達性的達意修辭和意象性語言就會形成相互倚持的狀態。這樣對詞的空間呈現所起的作用就是,一方面流暢的句構與無拘束的情感配合無間,另一方面靜態的景象性意象和動感的情感表達交錯并行,領字的彈性結構使得詞能夠在有限的文本長度中展開繁復的詞境。

而詩體其他形式也能夠打破敘述的時間線性,比如對偶在形式上形成并列對稱結構,迫使線性敘事改流。美國漢學家高友工先生在《律詩的美學》中作過中肯的分析:律詩“二重結構創造出一種復雜而又對稱的、層疊的雕塑。這種新穎結構需要一種新的閱讀程序。一般的讀法是直線向前的,而對偶結構的閱讀常常將讀者的注意力引向一邊,要求他注意對應的相鄰詩行。向前推進的運動由于回看及旁觀而中止,產生一種回顧的、旁向的運動,徘徊于一個封閉的空間,形成一個圓圈[9]。

無論如何敘述動作首先是時間性的,如何從時間性轉換并在意識中呈現其空間形式,首先在于當人們面對世界,這個世界是有機統一的,經驗進入意識走的是從共存到相繼的路線,所以經驗的輸出付諸筆端,線性敘事再便利不過。但是正如克羅齊所言:“知識有兩種形式:不是直覺的,就是邏輯的;不是從想像得來的,就是從理智得來的;不是關于個體的,就是關于共相的;不是關于諸個別事物的,就是關于它們中間關系的;總之,知識所產生的不是意象,就是概念。”[10]而直覺才是審美的。直覺從認知角度來說作為認識世界的第一步,是整體性的。當人們要對一件事情作整體性理解,“必須對它作同時性的概觀”,“這意味著通過空間和知覺來進行”。[11]也就是說,“必須經過同時性的知覺領域去追溯直線性的聯系”,以“把聚集在時間維度上的行為綜合起來”[11]。關于感知詩歌空間形式的內在心理機制,相關理論牽涉頗多,非三言兩語所能言盡,這里僅能作簡述。而中國古典詩歌的空間形式還有待深入研究和探討。

[1]閆建華.試論詩歌的空間敘事[J].外國語,2009(4).

[2]吳曉.意象符號與情感空間:詩學新解[M].北京:中國社會科學出版社,1990.

[3]加斯東·巴什拉.空間的詩學[M].張逸婧,譯.上海:上海譯文出版社,2009:23.

[4]康德.純粹判斷力批判[M].鄧曉芒,譯.北京:人民出版社,2004:107.

[5]龍迪勇.圖像敘事:空間的時間化[J].江西社會科學,2007(9).

[6]張紅運.古典詩詞中空間的基本表現形態[J].信陽師范學院學報:社會科學版,2003(3).

[7]孫康宜.詞與文類研究[M].北京:北京大學出版社,2006.

[8]柏格森.時間與自由意志[M].吳士棟,譯.北京:商務印書館,2002:81.

[9]林星煌.突破線性序列的言語策略[M].中華詩詞,2007(6).

[10]克羅齊.美學原理,美學綱要[M].朱光潛,譯.北京:外國文學出版社,1983:14.

[11]龍迪勇.時間性敘事媒介的空間表現 [J].江西社會科學,2007(4).

I207.22

A

1673-1999(2012)08-0109-04

莫文甫,廣西師范大學(廣西桂林541006)文學院碩士2009級研究生。

2012-01-09