中國1型糖尿病診治指南要點摘錄

中華醫學會糖尿病學分會

我國是世界上1型糖尿病(T1DM)發病率最低的國家之一,但由于我國的人口基數大,T1DM的絕對人數仍是一個龐大的人群。T1DM多見于青少年,自我管理能力差,各種急慢性并發癥發生率高。從全球范圍來看,多數患者血糖控制不達標,血糖波動大,低血糖風險高。特別在我國,由于缺乏規范的治療管理方案,患者血糖控制差,并發癥發生率高,與發達國家的控制情況相比存在較大差距,對患者、家庭和社會都造成沉重負擔。因此,當前迫切需要一份適合我國國情,能夠指導臨床實踐的綱領性文件——1型糖尿病臨床診治指南。

因此,中華醫學會糖尿病學分會將制訂中國T1DM診治指南作為分會重點工作,指導并委托1型糖尿病學組具體負責實施編寫了這本“中國1型糖尿病診治指南”并經過中華醫學會糖尿病學分會全體委員審閱通過。希望這本指南能為規范1型糖尿病患者的治療和管理,提高我國1型糖尿病治療和管理水平起到促進作用。

第1章 流行病學

1.T1DM的發病率在全球呈上升趨勢。

2.2011 年IDF統計,在全球1.9億小于15歲的兒童中,T1DM患者約為49萬,每年新診約7.7萬例,年增加率約3.0%。

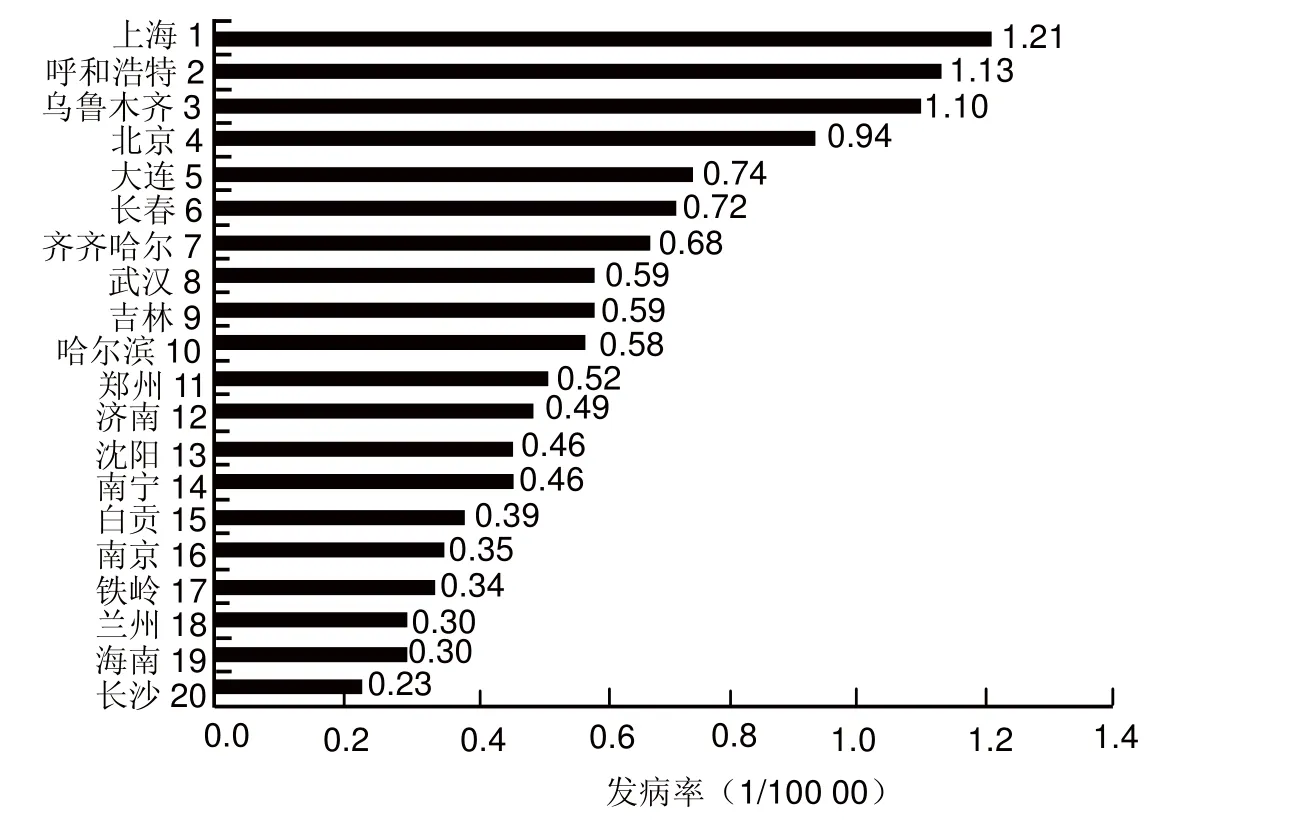

圖1 中國不同地區T1DM的校正發病率(WHO Diamond 研究,2000年)

3.2000 年世界衛生組織Diabetes Mondiale(Diamond)研究統計,中國兒童T1DM(小于15歲)的標化發病率為0.57/10萬/年,是世界上發病率最低的國家之一。

4.中國成人隱匿性自身免疫糖尿病(LADA)多中心研究——LADAChina研究統計,LADA在中國18歲以上新發初診“2型糖尿病”患者中的比例約為6.0%。

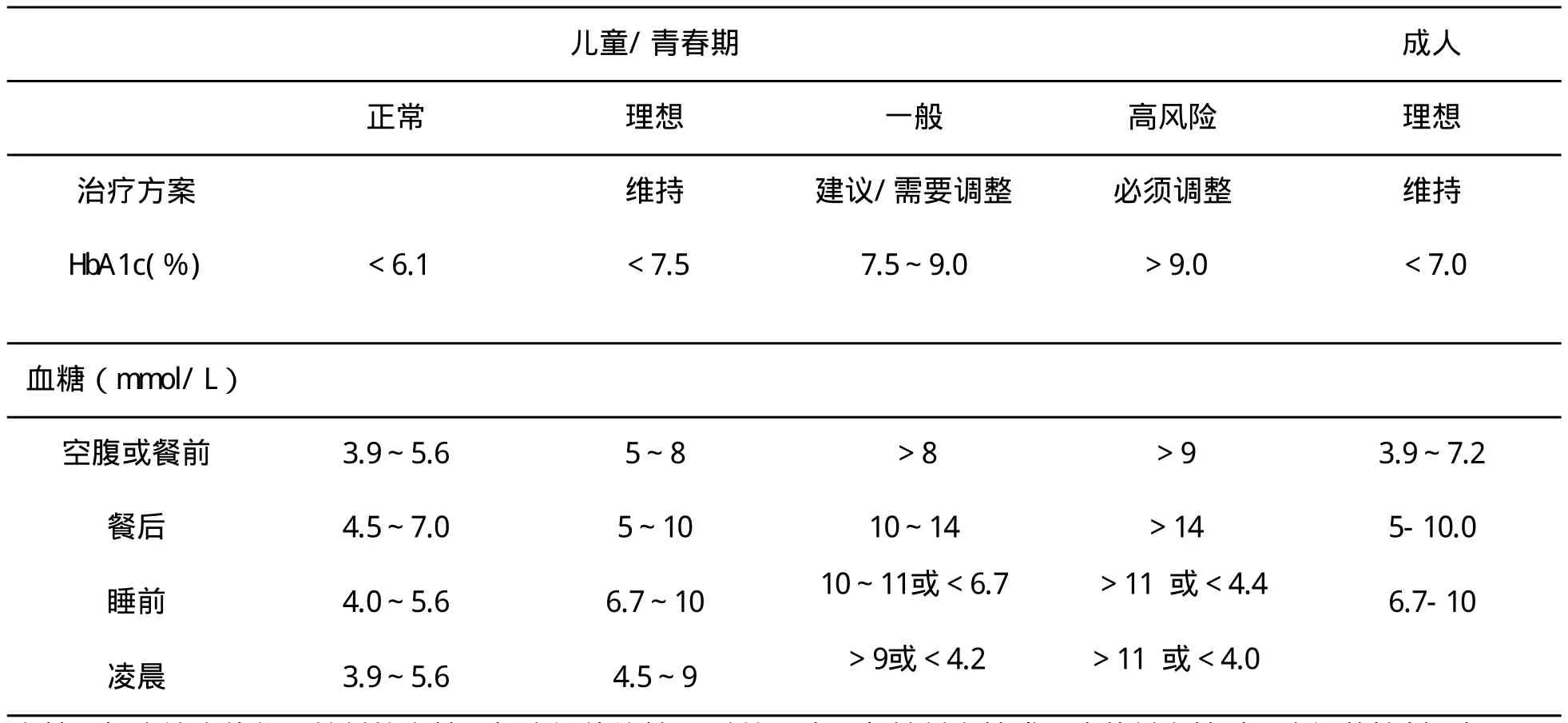

表1 T1DM患者的血糖控制指標

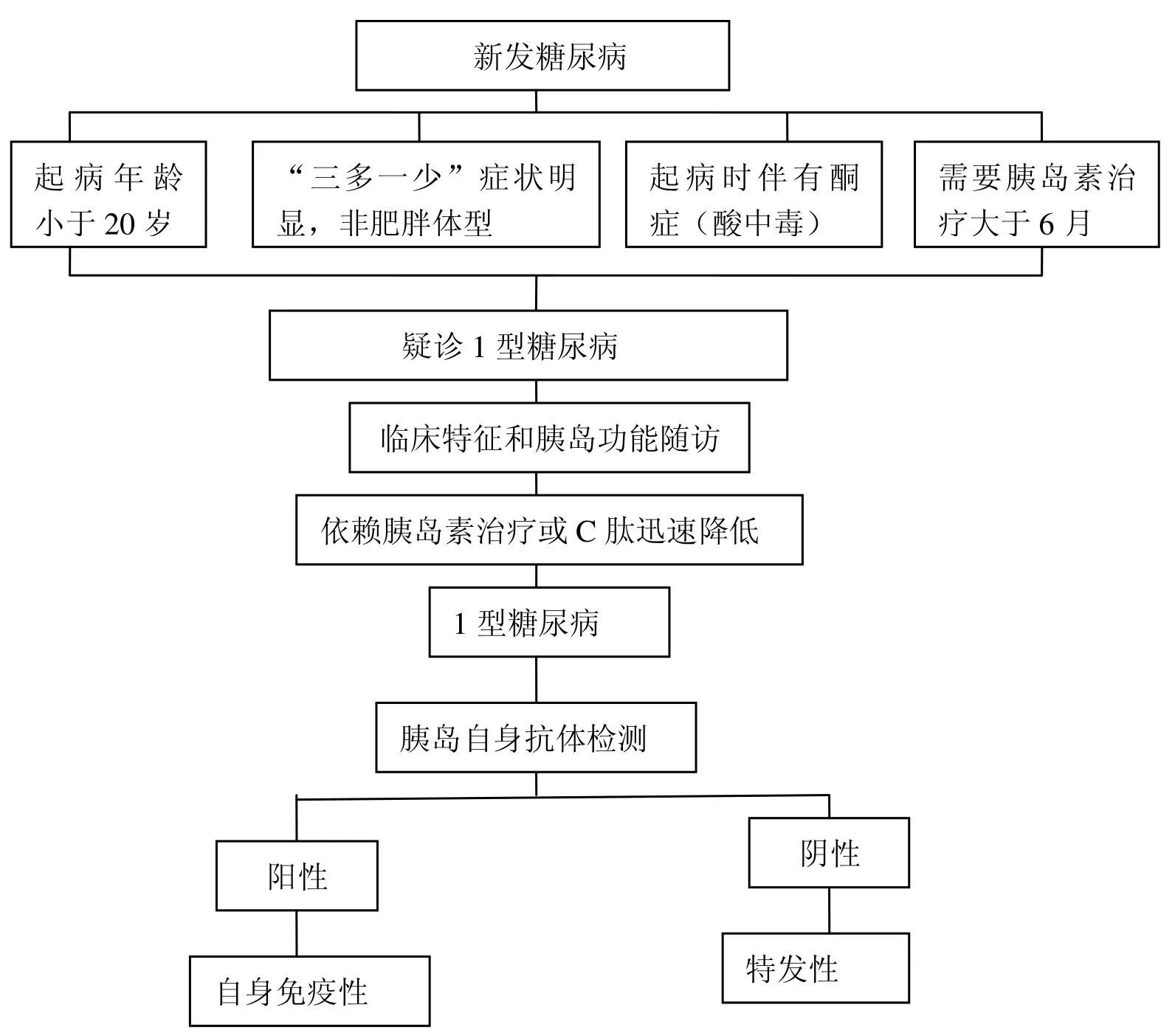

第2章 診斷與分型

1.T1DM特指因胰島β細胞破壞而導致胰島素絕對缺乏,具有酮癥傾向的糖尿病,患者需要終身依賴胰島素維持生命。

2.根據病因可將患者分為自身免疫性和特發性T1DM。

3.年輕起病(<20歲)、發病時“三多一少”癥狀明顯或以酮癥/酸中毒起病、起病時C肽水平低下并需要胰島素治療等臨床表現是診斷T1DM的主要依據。

4.所有疑診患者均應給予胰島素治療,同時檢測胰島自身抗體和C肽水平,并進行隨訪;根據患者對胰島素的依賴與否以及C肽的下降速度進行分型診斷。

5.胰島自身抗體是β細胞遭受免疫破壞的標志物,是診斷自身免疫性T1DM的關鍵指標。

6.應對年齡<6月齡的患兒、有家族史或伴有如神經性耳聾、視神經萎縮等特殊癥狀的患者進行基因檢測,以排除單基因突變所致的糖尿病。

7.LADA在病因上屬于免疫介導性T1DM的緩慢進展亞型;其臨床表現、診斷和治療均具特殊性。

第3章 控制目標與臨床管理

1.T1DM治療的首要目標為:使用個體化的方案達到最佳的血糖控制;避免嚴重低血糖、癥狀性高血糖及酮癥(酸中毒)的發生;延緩糖尿病慢性并發癥的發生;改善患者的生活質量;維持正常的生長與發育。

2.醫患雙方應制定個體化的血糖控制目標;在避免低血糖的基礎上,應使兒童和青春期患者的HbA1c<7.5%;成人期HbA1c<7.0%。

3.糖尿病自我管理教育應包括飲食、運動、生長發育、血糖監測、胰島素注射方法、急慢性并發癥的識別和預防以及心理輔導等多個方面。

4.血糖監測包括靜脈血葡萄糖、糖化血紅蛋白、毛細血管血糖和皮下組織間液葡萄糖水平的連續和實時監測等多種方式。

5.自我血糖監測是T1DM治療的必要組成部分,能改善代謝控制、并可減少糖尿病相關終點事件。6.應給予患者和至少一名家庭成員進行糖尿病自我管理教育,并定期給予個體化的指導和交流。

7.應建立由多個專業人員組成的T1DM教育團隊。

圖2 1型糖尿病的診斷分型流程

第4章 胰島素治療

1.推薦所有T1DM患者盡早使用強化胰島素治療方案。

2.T1DM患者的胰島素劑量設定及調整應高度個體化。

3.應盡量避免胰島素治療過程中發生的低血糖。

第5章 醫學營養治療

1.T1DM患者醫學營養治療的目標是在保證患者正常生活和兒童青少年患者正常生長發育的前提下,糾正已發生的代謝紊亂,延緩并發癥的發展,提高其生活質量。

2.兒童T1DM患者全日能量攝入的計算可采用下面公式:總熱量(kcal)=1000+年齡×(100~70)(不同年齡按照100-70的不同系數計算)。

3.推薦T1DM患者攝入的碳水化合物所提供的能量比例應占50%~60%。

4.腎功能正常的成年T1DM患者,推薦蛋白質攝入量以每公斤標準體重1g為宜;妊娠、兒童患者的膳食蛋白質攝入水平應適當提高。

5、推薦T1DM患者的脂肪攝入組成:飽和脂肪酸及反式脂肪酸占每日總能量比例應小于10%,單不飽和脂肪酸的比例應大于10%,多不飽和脂肪酸的比例應小于10%。

6.通過合理的食物搭配可以滿足病人的營養代謝需要。只有當飲食攝入無法達到膳食推薦攝入量時,可以適當補充無機鹽等微量元素及維生素。

第6章 運動治療

1.有規律的運動對T1DM患者有多種益處,可有助于控制血糖、促進生長發育、增強適應性、幸福感及社會認同感等。

2.鼓勵病情穩定的T1DM患者參與多種形式的有氧運動;合并急性感染、血糖控制不佳及合并嚴重慢性并發癥的患者不宜運動。

3.運動前需對患者的代謝狀況及并發癥進行全面評估,制定個體化的運動計劃,包括運動的強度、方式、時間和頻率以及胰島素劑量和飲食的調整等。

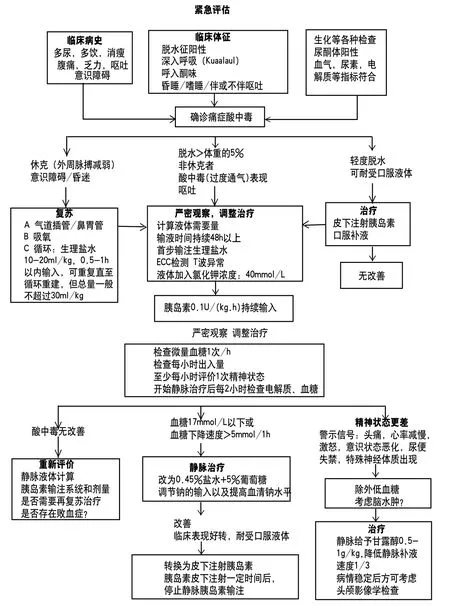

圖3 T1DM酮癥酸中毒的緊急評估及處理對策

4.運動應在保證安全的前提下進行,應遵循循序漸進、量力而行、持之以恒的原則,注意避免運動的損傷尤其是預防運動中與運動后的低血糖。

第7章 其它治療方法

1.其它治療方法包括胰腺和胰島移植、干細胞治療以及口服降糖藥的聯合使用等。

2.胰島移植主要適用于胰島功能完全喪失的脆性糖尿病,常與腎聯合移植。

3.干細胞治療糖尿病尚處于臨床應用前的研究和觀察階段。

4.不推薦口服降糖藥常規用于T1DM的治療;在部分胰島素用量較大和肥胖的患者中聯合二甲雙胍或糖苷酶抑制劑可能有助于減少胰島素用量。

第8章 急性并發癥診治

1.T1DM的急性并發癥包括糖尿病酮癥及酮癥酸中毒、低血糖癥、糖尿病高血糖高滲狀態和乳酸酸中毒等,其中以酮癥酸中毒和低血糖癥最為多見。

2.酮癥酸中毒和高血糖高滲狀態的治療包括補液、小劑量胰島素使用、維持水電解質平衡及預防并發癥等方面。

3.血糖小于3.9mmol/L可診斷為低血糖,應該盡量避免;發生低血糖時的處理包括口服碳水化合物或靜脈給予葡萄糖,必要時考慮肌注胰高糖素。

第9章 慢性并發癥篩查及治療

1.糖尿病程>2年,且大于12歲的患者應每年檢查微量白蛋白尿。

2.推薦青春期前診斷的患者應該在診斷時開始篩查糖尿病視網膜病變;青春期后診斷患者在病程5年時應進行第一次視網膜篩查,之后每年復查1次。

3.年齡≥12歲的患者應進行血脂的測定。

4.控制血糖、血壓和血脂以及改善微循環是控制T1DM慢性并發癥的主要有效手段。

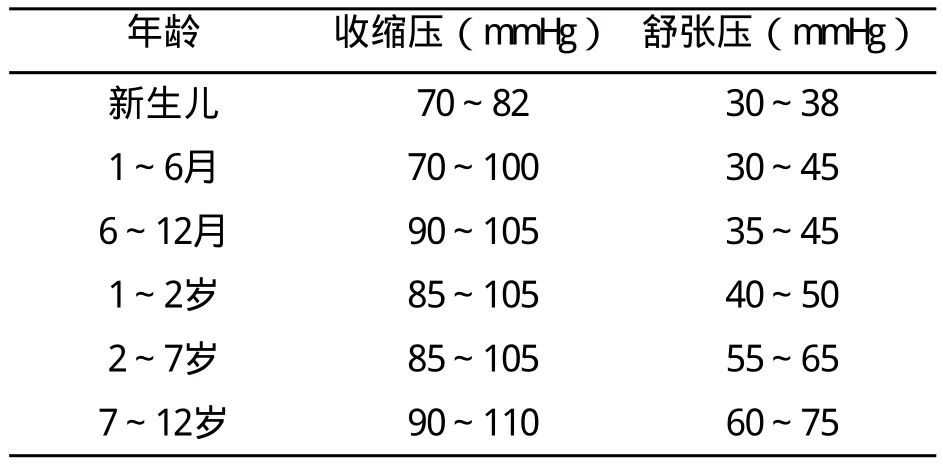

表2 12歲以下患兒血壓的參考值

第10章 伴發疾病

1.T1DM易與其他自身免疫性疾病合并存在,其中最常見的是自身免疫性甲狀腺疾病,被稱為APS3V型。

2.T1DM中甲狀腺自身抗體陽性率為8%~30%,甲狀腺功能異常率升高。T1DM確診后,需進行TPOAb、TSH、FT4檢測,以篩查自身免疫性甲狀腺疾病。

3.T1DM中乳糜瀉發病率為0.6%~16.4%,T1DM確診后需進行IgA tTGA 或IgA EMA檢測,以篩查乳糜瀉.

第11章 特殊時期的臨床管理

1.伴酮癥酸中毒的患者在行急診手術時,應盡可能在短期內改善代謝紊亂,恢復循環血容量和糾正電解質紊亂。

2.對于危重患者,需要控制持續性高血糖,血糖水平>10mmol/L時,即應該開始使用靜脈輸注胰島素治療;血糖范圍應控制在7~10 mmol/L之間。

3.T1DM婦女應計劃妊娠,在糖尿病未得到滿意控制之前應采取避孕措施,孕前應盡量使餐前血糖控制在3.9~6.5mmol/L,餐后血糖小于8.5mmol/L,HbA1c控制在7.0%以下。

4.妊娠期T1DM患者的血糖控制目標是空腹,餐前,或睡前血糖3.3~5.3mmol/L,餐后1h≤7.8mmol/L;或餐后2h血糖≤6.7mmol/L;HbA1c盡可能控制在6.0%以下。

5.T1DM患者長途旅行,出發之前應進行檢查。旅行時隨身攜帶“病情卡”,繼續胰島素治療,經常監測血糖,自我調節勞逸結合,慎防低血糖。

第12章 社會心理問題及對策

1.T1DM患者的常見社會心理問題包括一般心理行為問題、焦慮與抑郁、進食障礙、認知障礙、行為和品行障礙、不依從等。

2.社會心理問題的評估可采用兩種方法:一種是結構式或半結構式訪談;另一種是使用相關的問卷或量表進行檢測。采用訪談方法獲得的結果更加可靠,但問卷或量表測量更為簡單,在臨床更為常用。

3.社會心理問題的對策包括提高糖尿病工作者的認識、加強患者及家屬的糖尿病教育和專業的心理行為干預等。

第13章 三級預防

1.易感基因、自身抗體和代謝指標聯合檢測可有效發現T1DM的高危易感人群。

2.一級和二級預防的目標是防止高危人群發生糖尿病,目前尚無有效的預防手段。

3.三級預防的目標是保護殘存的β細胞,防止并發癥的發生;DCCT研究證實強化降糖可預防糖尿病血管并發癥的發生。

4.多項針對新發患者的免疫學治療(即三級預防)研究正在進行中。

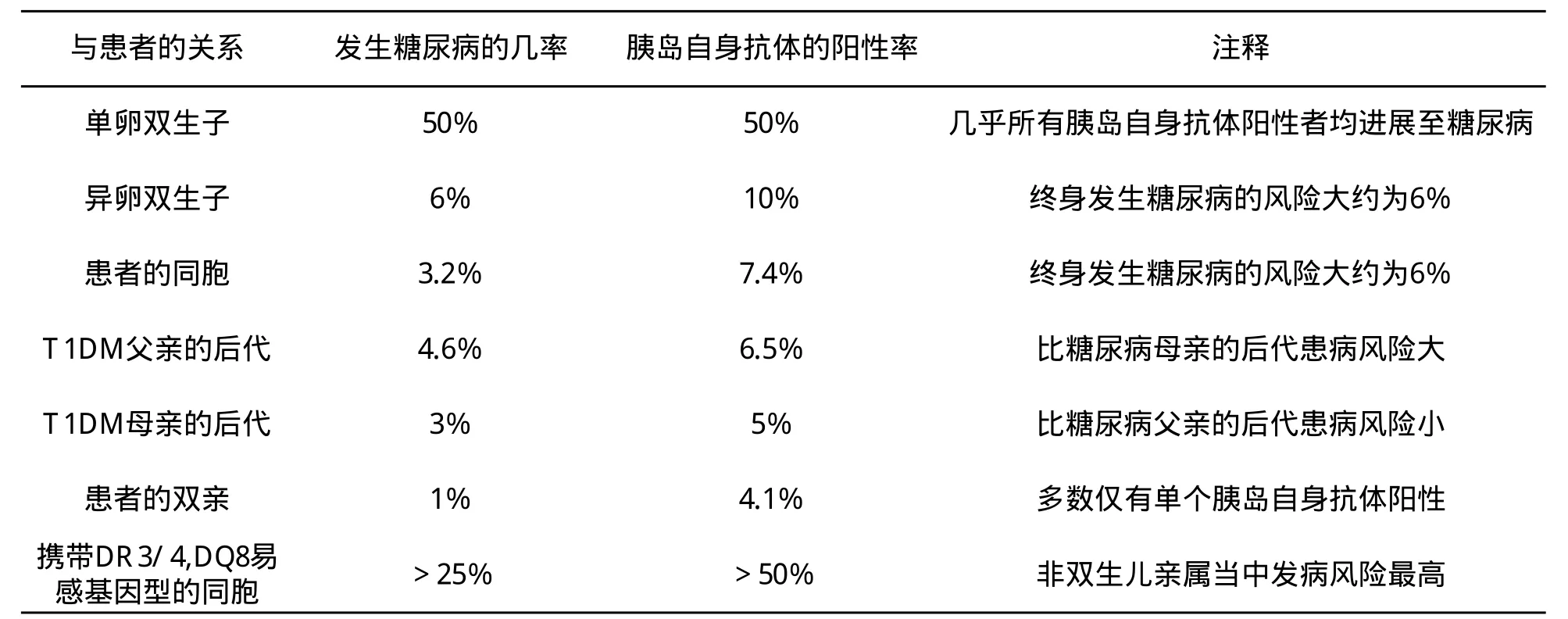

表3 T1DM的一級親屬發生糖尿病的風險