183例Ⅰ類切口手術抗菌藥物使用情況分析

王麗霞,楊 曉

(煙臺市中醫醫院,山東煙臺264002)

2011年5月份“衛生部辦公廳關于做好全國抗菌藥物臨床應用專項整治活動的通知”衛辦醫政發[2011]56號文件,及省“關于印發2011年全省抗菌藥物臨床應用專項整治活動方案的通知”魯衛醫字[2011]68號文件下發以來,我院高度重視并采取了嚴格的管理措施,經過多次培訓學習,抗菌藥物合理使用已經取得了一定的成績。通過調查文件下發前后即2011年第一季和第三季度我院Ⅰ類切口手術183例出院病歷的抗菌藥物使用情況,希望進一步改善用藥習慣,提高我院合理用藥水平。

1 資料來源與方法

1.1 資料來源 醫院2011年第一季度、第三季度Ⅰ類切口手術出院病歷183例,其中1月份48份,2月份26例,3月份29例,7月份30例,8月份30例,9月份20例。

1.2 方法 逐一統計記錄患者住院科室、性別、年齡、入院及出院日期、手術名稱、手術開始時間、手術持續時間、術中出血量、所用抗菌藥物名稱、用法、用量、用藥起止日期、聯合用藥情況等內容。

2 結果

2.1 基本情況分布 183例Ⅰ類切口手術患者中,男性110例,女性73例;涉及科室有骨科118例,外科36例,眼科14例,頸肩腰腿痛科11例,婦產科4例;術中出血>1 500 mL 1例;手術持續時間>3 h 3例。

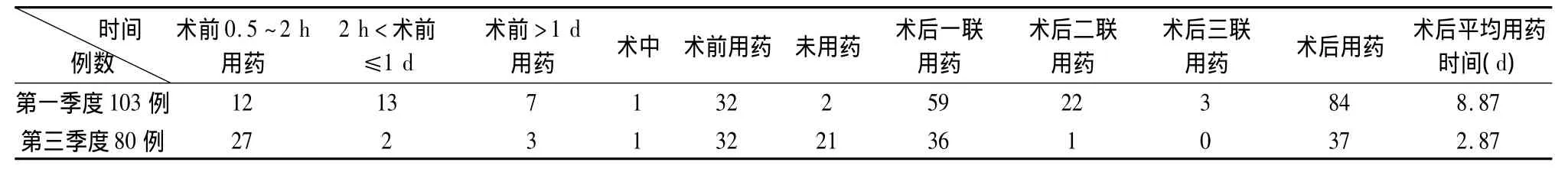

2.2 183例Ⅰ類切口手術患者抗菌藥物開始用藥時間、用藥療程及聯合用藥情況,見表1。

表1 183例Ⅰ類切口手術患者抗菌藥物使用情況

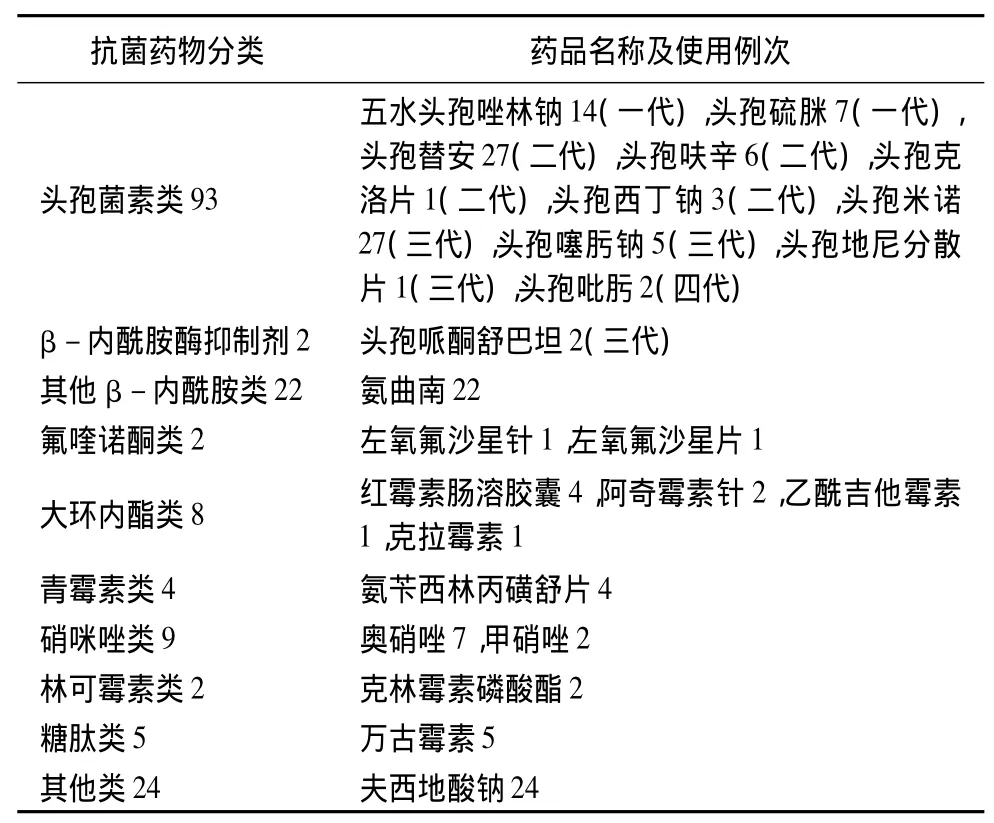

表2 第一季度應用抗菌藥物分類、名稱及使用例次

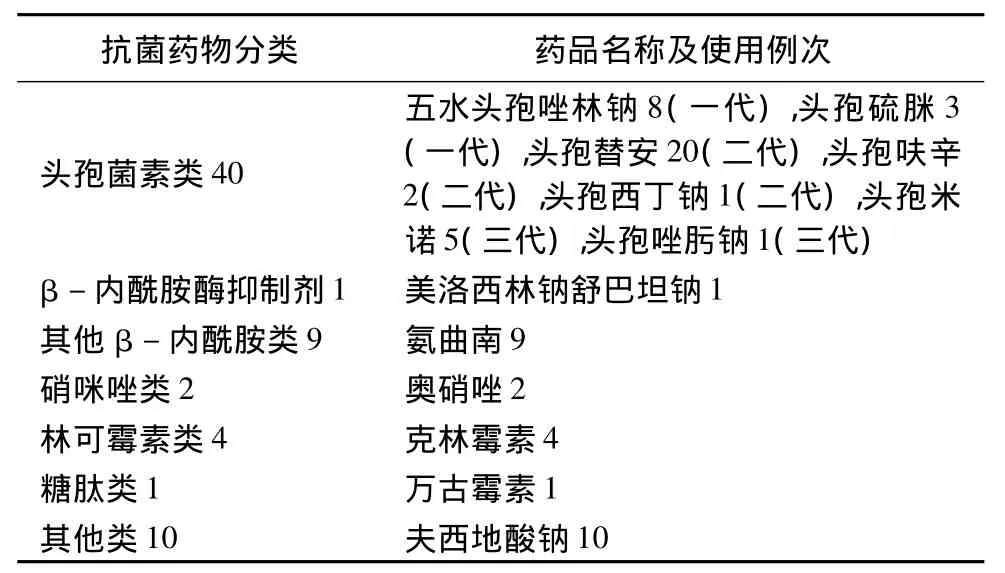

2.3 預防應用抗菌藥物品種及應用例次 本次調查183例Ⅰ類切口手術圍術期使用的抗菌藥物,第一季度共涉及10大類23個品種,詳見表2,第三季度共涉及7大類13個品種,詳見表3。

表3 第三季度應用的抗菌藥物分類、名稱及使用例次

3 討論

3.1 用藥指征 由表1可見,第一季度有2例未預防用藥,101例預防使用了抗菌藥物,占98%,比例偏高;第三季度有21例未用藥,59例預防使用了抗菌藥物,占73.7%,預防用藥比例較第一季度明顯下降,趨勢較好,但與衛醫辦政發[2011]56號文件[1]要求Ⅰ類切口手術患者預防使用抗菌藥物比例不超過30%,仍有差距,臨床還需注意改正。

3.2 抗菌藥物的選擇 圍術期抗菌藥物的預防性應用主要是針對最有可能引起感染的病原體,而不是所有潛在病原菌。根據近年我國大城市醫院外科感染病原菌的調查結果,排行前三位的病原菌分別為金黃色葡萄球菌、大腸埃希菌及銅綠假單胞菌,一般Ⅰ類切口手術皮膚攜帶的致病菌主要是G+球菌(以金黃色葡萄球菌、凝固酶陰性葡萄球菌為主)。根據衛辦醫政發[2009]38號文件,使用抗葡萄球菌活性最強的第一代頭孢菌素作為預防,如頭孢唑啉,對β-內酰胺類抗菌藥物過敏者,可選用克林霉素預防葡萄球菌、鏈球菌感染,選用氨曲南預防G-桿菌感染,必要時可聯合使用[2]。氟喹諾酮類藥物因濫用嚴重,對G-桿菌耐藥率高,ADR較大,一般不宜用做預防用藥,除非藥物敏感試驗證明有效。

由表2、表3可見,第一季度頭孢四代、萬古霉素、喹諾酮類及大環內酯類均有使用,比較不合理,經過整頓學習,第三季度預防用藥明顯好轉,但頻繁選用夫西地酸鈉預防用藥仍為不合理。

3.3 用藥時機及療程 由表1可見,第一季度用藥時機合理的(術前0.5~2 h、術中及未用藥)有15份,僅占14.5%,術后一聯用藥59份,占70%,第三季度用藥時機合理的有49例,占61.3%,明顯好于第一季度,且術后一聯用藥有36例,占97%,較合理;第一季度用藥療程平均8.87 d,第三季度平均2.87 d,縮短6 d。根據衛醫辦政發[2011]56號文件[1]要求Ⅰ類切口手術患者預防使用抗菌藥物在術前0.5~2 h內給藥,或麻醉開始時給藥,時間不超過24 h,對照標準,我們尚需努力。盲目延長抗菌藥物應用時間,過度預防用藥,會增加抗菌藥物的毒副作用,特別是細菌耐藥及二重感染,并可增加患者的經濟負擔。

[1]衛生部辦公廳,衛醫辦政發[2011]56號,關于做好全國抗菌藥物臨床應用專項整治活動的通知.

[2]衛生部辦公廳,衛醫辦政發[2009]38號,關于抗菌藥物臨床應用管理有關問題的通知.