城市邊緣區(qū)廊道規(guī)劃與發(fā)展模式研究

馮艷 劉傳龍

摘要:城市邊緣區(qū)處于城鄉(xiāng)之間,區(qū)域內(nèi)的廊道對于經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展、生態(tài)環(huán)境保護起到重要的作用,并能夠給人們提供休閑、娛樂的景觀空間。基于這個主題,以滁州市城市邊緣區(qū)為例,分析了廊道的形態(tài),探討了廊道的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),闡述了廊道的形成因素,指出了廊道連通作用的重要性。進而提出廊道的三種規(guī)劃與發(fā)展模式:綠色生態(tài)模式、多節(jié)點沿軸線分布模式和有機生長模式。欲使城市邊緣區(qū)廊道成為連接城市建成區(qū)與鄉(xiāng)村的橋粱,讓城市融入廣闊的鄉(xiāng)村自然環(huán)境之中。

關(guān)鍵詞:城市邊緣區(qū);廊道;景觀;網(wǎng)絡(luò)

中圖分類號:F590.1 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-9107(2012)03-0083-05

引言

“城市邊緣區(qū)”(urban fringe)的概念是伴隨著城市化水平發(fā)展到一定階段而出現(xiàn)的,在城市人口不斷增加的情況下,“城市向外圍擴張,原有城市轉(zhuǎn)化成中心城市,和郊區(qū)結(jié)合形成大城市圈,中心城市與農(nóng)村之間出現(xiàn)新的過渡區(qū),即‘城市邊緣區(qū)。城市邊緣區(qū)的發(fā)展是一個動態(tài)的過程,其邊界隨城市的規(guī)模、輻射強度以及城市建成區(qū)與邊緣區(qū)的關(guān)系演化而改變,在這個動態(tài)的過程中廊道起著重要的連通作用。“廊道(corridor):指景觀中與相鄰兩邊環(huán)境不同的線狀或帶狀結(jié)構(gòu)。”城市邊緣區(qū)廊道是指河流及河岸帶公園、交通道路、山脈、農(nóng)田、林網(wǎng)等線狀或帶狀的景觀元素,它是景觀生態(tài)系統(tǒng)中物質(zhì)、能量和信息滲透、擴散的通道。

“人類活動使自然景觀被分割得四分五裂,景觀的功能流受阻,所以,加強孤立斑塊之間及斑塊與種源之間的聯(lián)系,是現(xiàn)代景觀規(guī)劃的主要任務(wù)之一。”城市的擴建造成的景觀破碎化已成為城市邊緣區(qū)環(huán)境問題的根源,通過建立廊道聯(lián)系相對孤立的景觀元素,實現(xiàn)生物多樣性保護、控制河流污染等,同時滿足人類日益增長的親近自然的需要。因此,本文以滁州市城市邊緣區(qū)廊道為例,研究其功能、形態(tài),進而提出規(guī)劃與發(fā)展模式。

一、研究區(qū)域概況

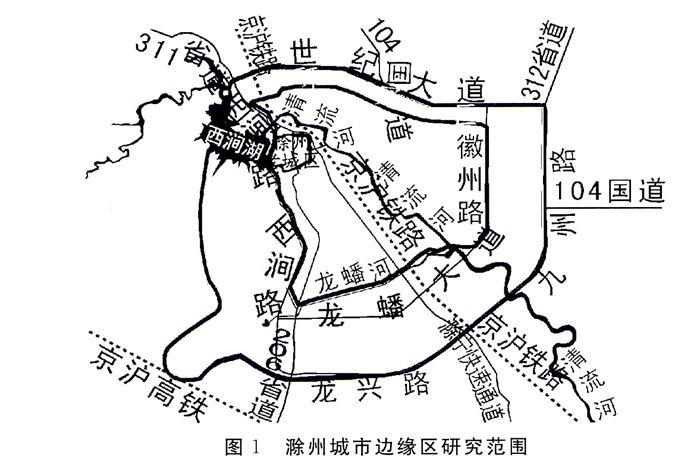

滁州屬長江三角洲經(jīng)濟區(qū),為南京都市圈的核心城市之一,中心城區(qū)由南譙區(qū)、瑯琊區(qū)、來安縣和全椒縣四個行政轄區(qū)的部分組成。本文研究的范圍:南起龍蟠大道至龍興路,東至九州路,北抵世紀(jì)大道,即滁州市南部和東部15公里左右、西部5公里左右的環(huán)城地帶(見圖1)。該區(qū)域地貌是丘陵,地勢西高東低,屬亞熱帶季風(fēng)氣候,具有一定數(shù)量的歷史文化和自然山水廊道。研究區(qū)域水系主要有東西向的龍蟠河水系和南北向穿城而過的清流河水系,山脈主要是瑯琊山,位于滁州市的西部,并向西北、西南兩個方向延伸,形成24000公頃的森林公園。歷史上農(nóng)業(yè)在滁州區(qū)域經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中占有重要的地位,因此,圍墾、興修水利和交通是邊緣區(qū)廊道形成的主要驅(qū)動力。2009年,滁州市政府提出“大滁城”建設(shè)的口號,確定了城區(qū)用地發(fā)展方向,即建設(shè)城市東部的工業(yè)園、西部的瑯琊山森林公園綜合開發(fā)區(qū)、南部的城南新區(qū)和科教園區(qū)以及高速鐵路站前區(qū)、北部的瑯琊新區(qū)和瑯琊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。不僅加快了邊緣區(qū)廊道的建設(shè)速度,還在原有的京滬鐵路、104國道、206省道及312省道的基礎(chǔ)上,又重點建設(shè)一些項目,如:滁寧快速通道、311省道滁州一定遠(yuǎn)段、南譙南路(至京滬高鐵滁州站)、三環(huán)、大西環(huán)、烏衣至新客站公路、滁全路改造、城北新區(qū)道路工程,以及北環(huán)路網(wǎng)工程等。

總體上,研究區(qū)域廊道80%曾做過不同層次、不同期限總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃,但沒有進行整體、針對性的研究。具體存在以下幾個問題:廊道的寬度較窄;環(huán)境綠化和生態(tài)保護功能較弱;新建成區(qū)與生活區(qū)之間、城區(qū)與鄉(xiāng)村之間的廊道兩側(cè)缺乏防護綠地;河流廊道未能發(fā)揮出水系、河漫灘應(yīng)有的凈化污染、休閑游憩等功能,以及沒有充分利用廊道連接瑯琊山風(fēng)景區(qū)等。針對以上存在的問題,本文將對滁州市城市邊緣廊道進行科學(xué)合理的規(guī)劃與發(fā)展模式研究。

二、滁州市城市邊緣區(qū)廊道

規(guī)劃與發(fā)展模式

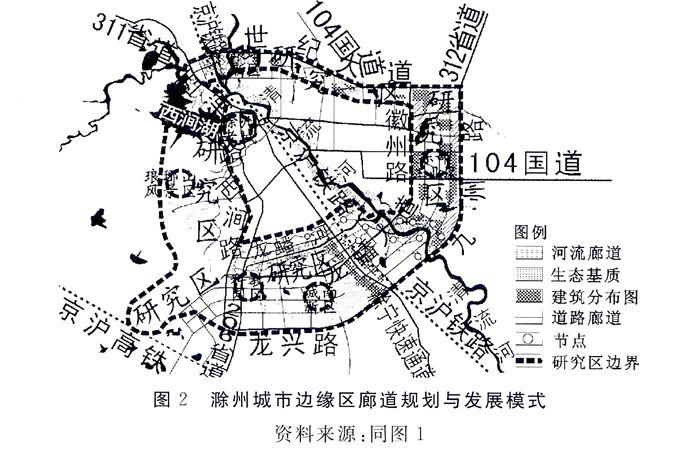

“規(guī)劃是將現(xiàn)實世界同理性世界及人類生活模式和思維模式整合在一起的過程中,以負(fù)熵的形式輸入,創(chuàng)造出社會有序運行的和諧。”城市邊緣區(qū)廊道規(guī)劃與發(fā)展模式取決于城市邊緣區(qū)周圍環(huán)境狀況(現(xiàn)實世界),以及城市發(fā)展的需求(理性世界)。筆者根據(jù)滁州市城市邊緣區(qū)廊道具體存在的問題,以城市發(fā)展的角度為出發(fā)點,提出以下三種廊道規(guī)劃與發(fā)展模式:綠色生態(tài)模式、多節(jié)點沿軸線分布模式和有機生長模式(見圖2)。

從廊道形態(tài)上來看,綠色生態(tài)模式、多節(jié)點沿軸線分布模式主要針對帶狀廊道的規(guī)劃與發(fā)展。帶狀廊道具有一定的寬度,可以造成一個內(nèi)部環(huán)境,有豐富多樣性的內(nèi)部物種,邊緣物種與內(nèi)部物種有明顯的區(qū)別,如具有一定寬度的森林帶、高速公路等。有機生長模式主要針對線狀廊道的規(guī)劃與發(fā)展。線狀廊道寬度狹窄,邊緣物種在廊道中占主導(dǎo),如道路、樹籬等。

(一)綠色生態(tài)模式

“綠色,是生命的象征,就其自然屬性而言綠色來源于植物的物質(zhì)表象。”它可以作為一個尺度,衡量全球的經(jīng)濟發(fā)展規(guī)模對地球生命承載能力的影響,同時是生態(tài)環(huán)境良性循環(huán)的代名詞。所謂城市邊緣區(qū)廊道規(guī)劃與發(fā)展的綠色生態(tài)模式,就是把城市邊緣區(qū)看作是一個整體,利用廊道把這個整體滲透到城市建成區(qū)之中,以達(dá)到人工環(huán)境與自然環(huán)境的徹底融合。這種融合,首先是對自然資源的保護和合理利用,采取有效措施,順應(yīng)自然規(guī)律,尊重自然生態(tài)法則,使城市邊緣區(qū)內(nèi)的植物、動物、環(huán)境和氣候達(dá)到整體和諧;其次是對廊道的更新與再創(chuàng)造,建造就像互相連著的高速公路網(wǎng)絡(luò)和鐵路網(wǎng)絡(luò)一樣的帶狀廊道,把城市邊緣區(qū)的綠地、苗圃、庭院、耕地、河流、山地、濱水綠帶和自然保護地等聯(lián)系起來,構(gòu)成一個有一定自我維持能力的動態(tài)綠色景觀結(jié)構(gòu)體系,以豐富城市邊緣區(qū)景觀特質(zhì),促進城市與自然的協(xié)調(diào)。

對于滁州市城市邊緣區(qū)廊道來說,綠色生態(tài)模式主要針對瑯琊山風(fēng)景區(qū)、清流關(guān)風(fēng)景區(qū)、西澗湖、豐樂亭等自然風(fēng)景和歷史文脈相結(jié)合的廊道。瑯琊山風(fēng)景區(qū)是滁州市的天然屏障,對于調(diào)控西部城市邊緣區(qū)建設(shè),協(xié)調(diào)滁州市與自然生態(tài)的共生、共融具有十分重要的作用,其總面積115平方公里,覆蓋城市的西部、西北和西南,植物種類繁多,大面積的“綠”幾乎環(huán)抱滁州市,不僅能夠近距離的凈化市區(qū)被污染的環(huán)境,還可以建設(shè)連接市區(qū)的廊道,吸引市民進入瑯琊山風(fēng)景區(qū)游玩、休閑、鍛煉等,從而減輕市區(qū)空間承載量的壓力,同時有效地控制了市區(qū)向西部、西北和西南方向“攤大餅”似的蔓延;將建設(shè)以西澗路為主軸線廊道、瑯琊西路為副軸線廊道,并以主、副軸線新建多個廊道,連接瑯琊山、清流關(guān)、西澗湖、豐樂亭等景區(qū)及周邊農(nóng)田,形成“網(wǎng)絡(luò)廊道結(jié)構(gòu);利用廊道內(nèi)豐富的地帶性植物修復(fù)被瑯琊山采石場破環(huán)的景觀,并與瑯琊山風(fēng)景區(qū)深處連接,給動物、植物一個能夠自由運動和傳輸?shù)耐ǖ馈A硗?以旅游觀光休閑度假為一體的大瑯琊山森林公園綜合開發(fā)區(qū)為依托,建設(shè)廊道向瑯琊山西北、西和西南方向擴展,形成“獨立的廊道結(jié)構(gòu)”。西澗湖不僅給市民提供了生活用水,還給滁州市提供了氣候環(huán)境保障,將對其采取保護和限制性的濱水廊道開發(fā)。

綠色生態(tài)的滁州市城市邊緣區(qū)廊道規(guī)劃模式以保護為前提,維護已有的西澗路以西的自然、歷史及城市文脈的自然生態(tài)景觀,恢復(fù)和修復(fù)被破損的景觀基質(zhì),建立各種廊道連接景觀點、城市建成區(qū)、城市邊緣區(qū)和鄉(xiāng)村自然景觀,與自然渾然一體,并成其一部分,實現(xiàn)城市與自然景觀基質(zhì)的融合。

(二)多節(jié)點沿軸線分布模式

城市邊緣區(qū)發(fā)展的主要動力是城市功能增長的擴張力,城市功能的增長直接影響城市邊緣區(qū)廊道寬度,進而使同一個邊緣區(qū)的不同區(qū)位的廊道呈現(xiàn)出不同的形態(tài),而河流廊道具有一定的寬度來維護自身的生物多樣性,在形態(tài)上屆于帶狀廊道,采用多節(jié)點沿軸線分布的規(guī)劃與發(fā)展模式對其進行研究。所謂多節(jié)點沿軸線分布,是多節(jié)點模式和沿軸線分布模式的結(jié)合,多節(jié)點是指城市邊緣區(qū)河流廊道按功能分散為多個節(jié)點,每個節(jié)點可以是一個功能區(qū)也可以是幾個功能區(qū)組成的整體,沿軸線分布思想主張城市邊緣區(qū)河流廊道的功能區(qū)節(jié)點依附于河道的擴展方向,以河流沿岸為軸線,根據(jù)河流廊道的實際功能和地形需要的變化沿軸線進行節(jié)點建設(shè),各節(jié)點之間留有足夠的景觀空間,以利于居民的出行、旅游、休閑和娛樂。

多節(jié)點沿軸線分布模式對滁州市城市邊緣區(qū)廊道的規(guī)劃與發(fā)展來說,主要指龍蟠河、清流河兩條河流廊道。清流河南北向橫穿滁州市,連接滁河和西澗湖,是滁州最主要的河流,目前還具有航運功能,但河流水質(zhì)較差,沿河區(qū)域功能混雜,景觀不佳,區(qū)域內(nèi)有許多河漫灘、沿岸綠化較少、沒有景觀節(jié)點。龍蟠河位于城南新區(qū)的北部,以西澗路為起點,呈東西走向,經(jīng)過科教園區(qū)和城南新區(qū),流人清流河,是邊緣區(qū)重要的歷史人文、自然景觀帶,總長度約4.5公里。將采用多節(jié)點沿軸線分布模式對這兩條河流廊道進行規(guī)劃:以市民游賞與水源涵養(yǎng)、水質(zhì)凈化、生態(tài)保護、科普教育的濕地景觀為主題,建立多處景觀節(jié)點,如親水平臺、噴泉廣場、主題公園、河漫灘和等;沿河流方向布置縱橫交錯的景觀小道把各節(jié)點連接起來,同時連接周圍的環(huán)境,以形成可供行人和騎車者進人的帶狀開敞空間。河岸植被應(yīng)有一定的寬度,“當(dāng)河岸植被寬度大于30米時,能夠有效的降低溫度、增加河流生物食物供應(yīng)、有效過濾污染物。”因此,兩邊的堤岸植被寬度以30米為最小限度,并參照鄉(xiāng)土自然植物群落,栽種大量的喬木、灌木、草本植物。

總之,滁州市城市邊緣區(qū)廊道的多節(jié)點沿軸分布模式以河流沿岸為軸線,以岸邊綠化景觀功能區(qū)為節(jié)點,再以景觀小道連接各個節(jié)點,向周圍地區(qū)呈放射狀擴展,以利于農(nóng)田、山丘、濕地、森林等周邊自然環(huán)境的保護。

(三)有機生長模式

有機生長的城市邊緣區(qū)廊道規(guī)劃與發(fā)展模式來源于城市生命周期論,即“城市猶如生物有機體一樣,經(jīng)歷出生、發(fā)育、發(fā)展、衰落等過程。在這個過程中,“城市要素體現(xiàn)了其特有的價值取向,雖然不斷地變化發(fā)展,但總有若干基本的要素較為穩(wěn)定,它們持久地一代一代地傳下去。”如果把城市建成區(qū)比喻為生命體的核心,那么城市邊緣區(qū)交通廊道就是生命體執(zhí)行各種功能的基本要素,這些基本要素始終保持著有機生長規(guī)律,具有自我調(diào)節(jié)和自我完善的功能,并依據(jù)生態(tài)、社會、經(jīng)濟、文化的發(fā)展要求,將一切空間與非空間要素進行有機的組織與安排,是一個有機組織反復(fù)循環(huán)的過程。有機生長的城市邊緣區(qū)廊道規(guī)劃與發(fā)展模式,是指城市邊緣區(qū)廊道就像生命體一樣生長,它的發(fā)展是建立在原有廊道網(wǎng)格狀格局的基礎(chǔ)上,自然而然生長,不會對將來規(guī)劃、發(fā)展產(chǎn)生阻礙。

城市邊緣區(qū)交通廊道是依附于城市的骨干基礎(chǔ)設(shè)施,或以獨立、半獨立旅游交通線路及城市邊緣區(qū)對外交通線路向外擴展,其表現(xiàn)形式因各個時期城市的發(fā)展和建設(shè)不同,形成的先后也會有差別。一般來說依附于工業(yè)用地的廊道最先形成,其次是生活居住用地,再次是商業(yè)用地。

2009年“大滁城”建設(shè)以來,老城區(qū)的第二產(chǎn)業(yè)大都遷移到城市東部工業(yè)區(qū),政府和學(xué)校遷移到城市南部的邊緣區(qū),相應(yīng)地建設(shè)了橫向的交通廊道,如龍興路、龍蟠大道、九州路、徽州路等。工廠和學(xué)校投入正常使用后,為了吸引開發(fā)商對居住房屋的建設(shè),滿足邊緣區(qū)人住人口的生活需求,又建設(shè)了許多商業(yè)用房,在橫向交通廊道的基礎(chǔ)上延伸出許多縱向的廊道,如中都大道、南譙南路、三環(huán)等。廊道建設(shè)是一個自我完善、不斷重復(fù)、發(fā)展和選擇的生長過程,在這個過程中,一般依附于工業(yè),生活和商業(yè)用地發(fā)展的廊道,可以達(dá)到一定的寬度,在植物綠化方面結(jié)合喬、灌、草,并搭配季象變化,按照矮、中、高的順序設(shè)計綠化帶,而連接其他省市與城鎮(zhèn)的廊道,只起到了交通功能的作用,兩邊分布著高密度的建筑物,隨著邊緣區(qū)的發(fā)展與建設(shè)的加強,將會對其改造。如:通往南京的快速通道擔(dān)子段,它已經(jīng)成為滁州市邊緣區(qū)發(fā)展的“瓶頸”,政府正在對兩邊民房進行集體的拆遷,加寬綠化帶,而改造后的滁全路,兩邊的景觀綠化寬度有50米,季象變化與藝術(shù)性明顯增加。

上述現(xiàn)象說明,城市邊緣區(qū)廊道規(guī)劃是一個動態(tài)、擇優(yōu)發(fā)展的過程,它會隨著時間和邊緣區(qū)的發(fā)展,在原有基本要素上不斷調(diào)整,是一種有機生長的模式,同時有效地控制城市邊緣區(qū)被建成區(qū)快速侵吞,并引導(dǎo)邊緣區(qū)空間合理生長。

三、結(jié)語

“告別機器轟鳴時代,人們需要的是潔凈的水、新鮮的空氣和良好的戶外空間。充滿活力的城市邊緣區(qū),需要對廊道的規(guī)劃與發(fā)展模式進行研究,不僅能改善區(qū)域內(nèi)生態(tài)環(huán)境,還可以將城市建成區(qū)與鄉(xiāng)村連接起來,同時擔(dān)負(fù)著類似休閑綠地的角色,滿足人們對綠色的需求,吸引市民到邊緣區(qū)游玩、娛樂,這對于緩解老城區(qū)空間承載量是行之有效的途徑。目前,城市邊緣區(qū)因其郊區(qū)原生環(huán)境和開發(fā)成本低而受到青睞,但是城市邊緣區(qū)又是城市化影響的敏感區(qū),景觀結(jié)構(gòu)復(fù)雜、脆弱、界面豐富,最容易受到擾動。對此,本文結(jié)合生態(tài)廊道、河流廊道、交通廊道的規(guī)劃和發(fā)展,探討適合城市邊緣廊道規(guī)劃與發(fā)展的三種模式,保障城市建成區(qū)與邊緣區(qū)各種廊道生態(tài)流的疏通,形成綠色城市邊緣區(qū)廊道環(huán)境系統(tǒng),來溶解城市建成區(qū),有效地凈化空氣與水體,控制城市建成區(qū)“攤大餅”似的蔓延。保證自然景觀在城市邊緣區(qū)的連續(xù)與完整,使邊緣區(qū)“廊道相互連通形成網(wǎng)絡(luò)”。

參考文獻(xiàn):

[1]王偉強,和諧城市的塑造:關(guān)于城市空間形態(tài)演變的政治經(jīng)濟學(xué)實證分析[M],北京:中國建筑工業(yè)出版社,2005:89-9.

[2]鄔建國,景觀生態(tài)學(xué)——相局、過程、尺度與等級[M],北京:高等教育出版社,2000:25.

[3]俞孔堅,李迪華,城鄉(xiāng)與區(qū)域規(guī)劃的景觀生態(tài)模式[J],國外城市規(guī)劃,1997(3):29.

[4]簡小鷹,可持續(xù)發(fā)展中的規(guī)劃問題[J],中國人口、資源與環(huán)境,2004(2):16-19.

[5]蔡琴,可持續(xù)發(fā)展的城市邊緣區(qū)環(huán)境景觀規(guī)劃研究[D],清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院碩士學(xué)位論文,2007:104.

[6]陳威,景觀新農(nóng)村:鄉(xiāng)村景觀規(guī)劃理論與方法[M],北京:中國電力出版社,2007:60-61.

[7]朱強,俞孔堅,李迪華,景觀規(guī)劃中生態(tài)廊道寬度[J],生態(tài)學(xué)報,2005(9):2406-2412.

[8]楊貴慶,城市社會心理學(xué)[M],上海:同濟大學(xué)出版社,2002:77-81.

[9]王向榮,任京燕,景觀設(shè)計與工業(yè)廢棄地的更新[J],中國園林,2003(3):11-18.