口服拜阿司匹林致血小板減少1例

蔣楠

口服拜阿司匹林致血小板減少1例

蔣楠

1 病例

患者,女,60歲,以“發作性記憶力喪失2 h”為代主訴入院治療,住院號:185680。

入院后給予口服拜阿司匹林和注射奧扎格雷鈉以抗血小板聚集;并注射桂哌齊特以改善循環等對癥治療。入院當日(2010,08,20),即行血常規檢查:血小板計數 165×109/L。經上述治療12 d后(2010,08,31),出院前行血常規檢查:血小板計數93×109/L。已低于血小板正常值的低界7%;低于入院當日血小板計數達72%。

2 討論

定義血小板減少癥為低于正常值下限(即血小板計數<100×109/L)[1],患者出院時可確定為血小板減少癥。

患者平素身體健康,很少用藥,并無藥物過敏史。住院期間刷牙時已出現牙齦出血的現象,但并未引起足夠的重視,直至出院時血常規檢查顯示血小板低于正常值下限,才到血液科會診,血液科醫生建議停服拜阿司匹林,并一周后復查。因考慮到奧扎格雷鈉在抗血小板聚集的同時,可以引起皮下出血及血小板減少癥,我們建議患者出院后停服一切藥物。

一周后復查血小板為95×109/L,仍在正常范圍以下;一月后繼續復查,血小板達102×109/L,考慮到病情的需要,且口服藥比較方便,建議患者繼續口服拜阿司匹林100 mg每晚一次。其他藥物均未使用。一月后又復查血小板降至90× 109/L,此時患者再次出現牙齦出血現象。

阿司匹林具有抗血小板活性,可抑制血小板的釋放反應(如腎上腺素,膠原,凝血酶等引起的釋放)和聚集反應(第二相聚集)。在體內能延長出血時間,減少血栓形成,其抗血小板作用機制在于使血小板的環氧酶(即PG合成酶)乙酰化,從而抑制了環內過氧化物的形成,TXA2的生成也減少。另外它還可使血小板膜蛋白乙酰化,并抑制血小板膜酶,這也有助于抑制血小板功能,其常見的不良反應為腸道反應,如腹疼和腸道稍微出血,偶然出現惡心,嘔吐和腹瀉[2],而并未提及其可使血小板減少的副作用。

該患者有高血壓,冠心病的家族史:其父親在64歲時因急性心肌梗死去世;其母親在63歲時因腦溢血突發病故,并且兩位老人均為高血壓患者。在隨后的深入了解中得知,該患者具有很強的健康保健意識,十多年來她一直堅持每天食用6 g亞麻籽油(冷榨法壓榨)。隨著科技的不斷進步,在對于疾病的預防和治療方面,人們探尋到了更多的方法,比如天然藥物、飲食療法和心理治療,正在被越來越多的國內外學者關注和使用。合理的飲食是預防某些疾病的重要手段之一,而膳食中合理油脂的攝入,是預防心腦血管疾病的重要手段之一。

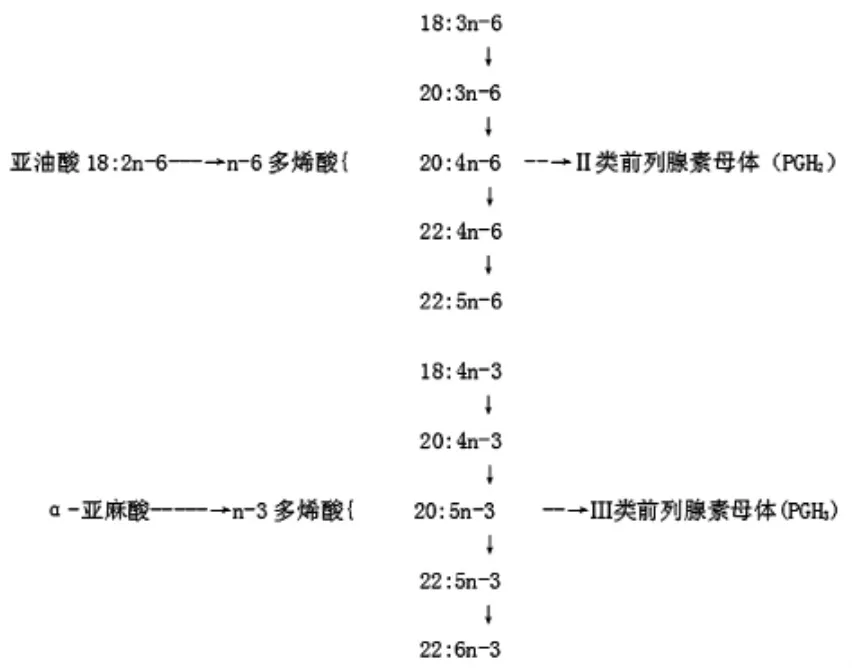

植物油中含有多不飽和(多烯)脂肪酸,依其化學結構主要可分為兩種:一種稱之為n-3型多烯酸,另一種稱之為n-6型多烯酸[3,4]。該患者服用的亞麻籽油(18∶3n-3)屬于富含(含量10%)α-亞麻酸的n-3型多烯酸的油脂。n-3型與n-6型多烯酸在動物體內的代謝關系如下圖:

圖1 脂肪酸在動物體內代謝途徑及相關關系

由上圖可以看出花生四烯酸(20∶4n-6)是合成Ⅱ類前列腺素(PGH2)的母體。而PGH2在相應酶的作用下可以生產血栓素A2(TXA2)和前列腺素I2(PGI2),TXA2具有強烈的促凝作用,而PGI2具有強烈的抗凝功能,生理狀況下二者維持動態平衡。n-6型多烯酸的過度攝入可導致平衡移向TXA2的生成方向,增加血小板激活從而形成血栓。而阿司匹林可以使TXA2的生成減少,起到抗血小板聚集的作用。由上圖可知二十碳五烯酸(20:5n-3)是合成Ⅲ類前列腺素(PGH3)的母體,亦可生成血栓素A3(TXA3)和PGI3,與Ⅱ類前列腺素不同的是TXA3幾乎沒有生理活性,而PGI3具有很強的抗凝血作用,從而使抗凝物質的總量和實力增加,表現為抗凝血及降血壓的功能。該患者長期食用富含α-亞麻酸的油脂,是其體內產生PGI3的物質基礎,因此服用阿司匹林后,二者的共同作用使抗血小板的效果更加明顯。鑒于上述的理論,臨床醫生可根據患者平時使用油脂的情況用藥,如n-6型多烯酸攝入過多可增加抗血小板聚集藥物的用量;n-3型多烯酸攝入每日6 g以上則應適當減少阿司匹林的用量。

那么拜阿司匹林對于血小板抗聚集的過程中可否引起血小板的破壞及生成減少有待進一步研究。此患者牙齦出血可能與抗血小板聚集的藥物過量及α-亞麻酸的抗凝血功能有關。臨床上對于很少用藥的患者來說,治療藥物會更加有效,此患者一入院即給予奧扎格雷鈉80 mg加入250 ml生理鹽水中靜脈點滴每日兩次,拜阿司匹林100 mg口服每晚一次,致使該患者血小板在12 d內下降72%(入院時血小板165× 109/L,出院時血小板93×109/L)。建議臨床醫生在病情許可的情況下,可否在奧扎格雷鈉和拜阿司匹林這兩種同是抗血小板聚集的藥物中,選擇一種使用,從而將其引起血小板減少的副作用降低,使患者用藥更加安全。

[1] 陳超,郭代紅,等.住院患者使用利奈唑胺致相關性血小板減少的危險因素分析.中國藥物警戒,2012,9(2):71.

[2] 陳新謙,等.新編藥物學.第 17版 .人民衛生出版社,2011:558.

[3] F.D.Gunston,Lipids in Foods:Chemistry Biochemist and Technology,1983:1-20.

[4] M.I.Gurr,Lipid Biochemistry.An Introduction,3nd ed,1980: 1-88.

450052 鄭州大學第五附屬醫院西藥劑科