產后出血并發彌漫性血管內凝血22例臨床分析和補液治療的護理

蘇小雯 楊帥

產后出血并發彌漫性血管內凝血22例臨床分析和補液治療的護理

蘇小雯 楊帥

目的探討產后出血并發彌漫性血管內凝血的預防、救治方法及補液治療的護理。方法回顧性分析2010年3月至2012年3月22例產后出血并發彌漫性血管內凝血的臨床病例。結果22例患者均搶救成功;16例行子宮全切或次切除術,6例保留完整子宮;宮縮乏力是產后出血并發彌漫性血管內凝血的首位危險因素。結論早期預防、識別DIC的發生、去除病因、及時補充血容量、積極有效的搶救配合是救治DIC的關鍵。

產后出血;彌漫性血管內凝血

產后出血是產科常見而嚴重的并發癥,是導致孕產婦死亡的首要原因,其病情發展迅速,如不能及時救治,容易發展為彌漫性血管內凝血(Disseminated Intravascular Coagulation,DIC)、多器官功能衰竭危及生命。本文對我院2010年3月至2012年3月22例產后出血并發DIC病例進行回顧性分析,探討其預防、救治方法及補液治療的護理。

1 臨床資料

1.1 一般資料 我院2010年3月至2012年3月成功搶救22例產后出血并發DIC的產婦,年齡22~39歲,平均(30.59 ±3.59)歲;孕周23~41周,平均(36.68±4.61)周;出血量1000~8000 ml,平均(3670.45±2241.74)ml;剖宮產13例,陰道分娩9例;16例行子宮全切或次切除術,6例保留完整子宮;10例院內發生,12例外院轉入時已發生。

1.2 診斷標準 參照2000年我國第七屆血栓與止血會議的標準,對診斷DIC指標要求有下列3項以上異常:①血小板降低(<100×109/L)或進行性下降。②血漿纖維蛋白原<1.5 g/L或進行性下降。③血漿硫酸魚精蛋白副凝固時間(3P)試驗陽性,或血漿中纖維蛋白降解產物(FDP)>20 mg/L或血漿中纖維蛋白裂解產物(D-二聚體)陽性。④凝血酶原時間(PT)延長3 s以上或呈動態變化。⑤部分凝血酶原時間(APTT)延長10 s以上。⑥纖溶酶原減低。

2 結果

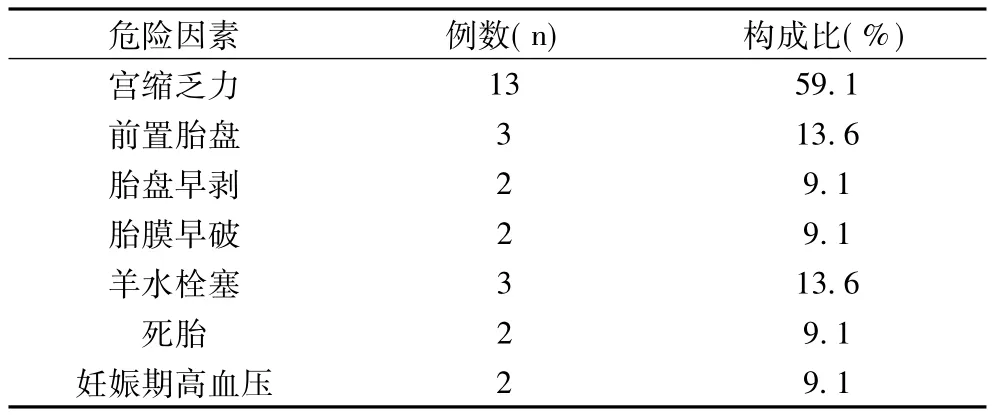

2.1 產后出血并發DIC的危險因素 本組病例中均有導致產后出血的一種或多種危險因素。見表1。

表1 產后出血并發DIC的相關因素

2.2 急救處理和預后一旦確診為DIC,應積防治休克的同時快速尋找病因,去除病因;糾正微循環障礙;重新建立凝血與纖溶間的動態平衡。原發病的治療是防治 DIC的首要問題。[1]本組病例中,11例(50%)行子宮全切術,5例行子宮次切除術,6例保留完整子宮。經過積極治療,22例患者均治愈出院。

3 討論

3.1 產后出血并發DIC的預防 產后出血與DIC二者互為因果,因此應該積極預防產后出血的發生。當存在有易引起DIC的危險因素,主要包括產后出血、流產、刮宮術、胎盤早剝、子癇前期、羊水栓塞、胎死宮內等,一旦出現不同程度的出血癥狀時,要警惕產科DIC的發生。同時重視對孕產婦尤其是高危妊娠患者的產前、產時、產后的管理和監測可有效預防DIC的發生。

3.2 早期識別DIC的發生,去除病因 產后出血并發DIC,病情發展迅速。產后出血患者若出血不凝,使用宮縮劑治療無效時應考慮DIC,要盡早識別DIC的發生;根據DIC發生不同時期選擇合理的治療方案,積極處理原發病。產后出血并發DIC的患者均應入住ICU進行高級生命支持,加強監護;積極防治多器官功能衰竭。

3.3 補液治療及護理 產后出血并發DIC多因急性失血,很快進入失血性休克,補充血容量是治療休克的最基本手段,產科失血性休克能否成功救治貴在及時、迅速、配合、有效。補充血容量時,在有良好血流動力學監測下,按估計失血量增加10%~20%計算,補液時:①在出血后1~2 h補足失血量的1/3~1/2。②按全血量∶晶體量=1∶3的比例輸入。③最好輸新鮮全血。[2]由于產后出血病情發展迅速,高凝期不明顯而迅速進入消耗性低凝期,凝血系統被激活和微血栓形成,常有出血(不凝血)表現。此階段補充凝血因子至關重要。[3]護理措施:①迅速建立2~3條靜脈通道,保證快速輸血輸液。②有效給氧,保持呼吸道通暢。③充分了解患者的心肺功能,避免輸液過多、過快而引起肺水腫。④根據需要合理安排輸液順序,確保輸血安全。⑤根據各項監測指標調整輸血輸液速度。⑥準確計算失血量、出入量,警惕稀釋性凝血功能障礙的發生。⑦積極配合各種搶救。

總之,產后出血并發DIC的發生、發展迅速,是產科的急危重疾病,因此重視其預防和護理,實施快速、有效的救治,減少孕產婦負性事件的發生。

[1] 莊依亮.現代產科學.北京:科學出版社,2009:824-836.

[2] 陳敦金,許波.產科失血性休克的血流動力學監測及補液治療.中國實用婦科與產科雜志,2007,23(3):171-173.

[3] Padmanabhan A,Schwartz J,Spitalnik S L.Transfusion therapy in postpartum hemorrhage.Semin Perinatol,2009,33(2):124-127.

510150 廣州醫學院第三附屬醫院產科(蘇小雯);廣東省產科重大疾病重點實驗室(楊帥)

楊帥