他們的名字穿透了三個時代

開篇 》》》

他們的名字穿透了三個時代

他們,是一連串響亮的名字。他們,出生于19世紀80年代。他們成長于清代,成名于民國,影響到當代。他們生活于急劇動蕩的中國社會,他們既看到了清政府的軟弱無能,亦看到了列強的強硬無理;他們既浸潤了中國千百年來的古老文明,又接受了西方的新式教育;既植根于中國廣袤的土地,又不辭辛苦遠渡重洋求新求變……他們在當時的中國各個領域,都扮演著極為重要的角色。

他們中有文學大家魯迅,為民主立憲流盡最后一滴血的宋教仁,棄文從武的蔡鍔,一生政治立場多變的湯薌銘,有享有“藥中甘草”、“翰林將軍”之稱的譚延闿……他們中還有在宦海中不斷沉浮的黃郛,“民國第一殺手”王亞樵,還有皈依佛門的弘一大師李叔同,一戰成名的《莊子》研究大家劉文典。

他們中更有亂世佳人呂碧城,詩名遠播的末世才女徐蘊華,美麗強悍的女權運動先驅何震,宋氏家族的真正領袖宋靄齡……

僅僅翻開早期同盟會領導人名單,我們就會發現許多“英雄”和“壞人”的名字赫然在上:管總務庶務科的宋教仁、張繼,書記科的馬君武、胡漢民,評議部的汪精衛、朱執信、馮自由等等;而會員中的活躍分子則有章士釗、鄒容、譚平山、李濟深、蘇曼殊……還有蔡鍔、李烈鈞、蔣百里、尹昌衡、唐繼堯、程潛、蔣介石、閻錫山……在當時,他們還都是個個意氣風發的80后。

百年前的中國遇到了兩千年來未曾有過的大變局,出現了風氣大變、豪杰輩出的井噴氣象。革命與反動、變革與保守、擴張與獨立,種種榮辱浮華、興衰更替,一夜之間都齊齊上演,各種政治勢力輪番上臺。這樣,我們就看到了救國救民的英雄人物,也看到了獨霸一方的軍閥,還有變節者和賣國者。不可否認,他們把名字永遠地刻在近現代中國的歷史上。

為何天才總是成群到來?人們總是這樣追問。誠如茨威格所言:“歷史亦是如此,它不可能持續不斷地進行新的創造。一個真正具有世界歷史意義的時刻——一個人類的群星閃耀時刻出現以前,必然會有漫長的歲月無謂地流逝而去。在這種關鍵時刻,那些平時慢慢悠悠順序發生和并列發生的事,都壓縮在這樣一個決定一切的短暫時刻表現出來。這一時刻對民世代代作出不可改變的決定。它決定著一個人的生死,一個民族的存亡甚至整個人類的命運。”

歷史選擇這一時間段絕非是什么國泰民安的盛世,而正是在讓人眼花繚亂的朝代更迭中,卻齊齊涌現出耀眼的群星,他們照亮了歷史的天空,影響了百年乃至更深遠的中國走向。梳理這些人和事時,我們驚奇地發現決定歷史命運的這批人大部分是生于19世紀80年代初,按照今天的話語體系——他們是一批一百年前的“80后”。

其實,當時手掌清廷大權的宣統皇帝溥儀的父親攝政王載灃,還有其弟載洵、載濤都是80后。革命打破了舊有的社會體系,使得根深蒂固的階層重新洗牌,在中國這個最講究資歷、出身、血統的國度里,一夜之間一批來自底層草根的80后登上了歷史舞臺。長袖善舞的宋教仁剛剛30歲很快就要當上一國總理,年紀輕輕的蔡鍔、李烈鈞、尹昌衡、唐繼堯、閻錫山等等當上一省都督……

英雄與亂世總是結伴而至,對于一個民族的文化發展和百姓生活來說,這真的不知道是好事還是壞事。如今我們已經與那個英雄和天才輩出的年代相隔一百多年了,一個多世紀的時間彈指間逝去,白楊作柱,紅粉成灰,那些人的笑傲風云、金戈鐵馬、千古風流,都已塵煙散盡,只留下一串供后人追思的名字。

我們自己常常會驚訝于這些英雄與天才的成長史,誠如李叔同對馬一浮的評價:“馬先生是生而知之的。假定有一個人,生出來就讀書,而且每天讀兩本,而且讀了就會背誦,讀到馬先生的年紀,所讀的書也不及馬先生之多。”所有看過這句話的人大約都想問,那么馬一浮是怎么讀書的?這樣的疑問我們幾乎可以指向每一個一百年前的80后,或如李叔同所說是“生而知之”,或如榮格所說,這是一種被遺傳的“集體無意識”,此外,我們再也找不到更合理的解釋。

當我們將“80后”這樣一個富有當下色彩的詞強加于宋教仁、譚延闿、蔡鍔、蔣百里、魯迅、熊十力等人頭上時,不免要引發一些相隔百年的遙遙對視與對比。如果說這樣的強加行為有一點現實意義的話,那么套用一個流行的詞說,它是“勵志”的。他們至少讓我們看到,人類在向個人能力極限挑戰中所能達到的一個高度,雖然這種挑戰并不一定是自覺的。

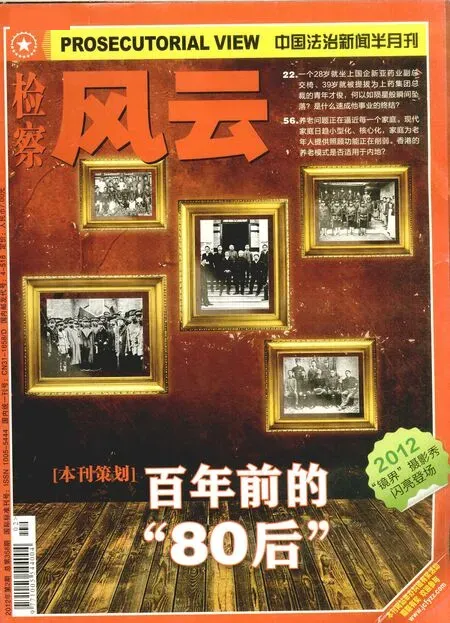

1912年,孫中山就任中華民國臨時大總統后去明孝陵謁祭,陪同者中有許多年輕的臉龐,多為“80后”。(圖/fotoe)