基于認(rèn)知續(xù)線(xiàn)理論的公眾參與曲江新區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的認(rèn)知研究

占紹文,辛武超

(西安建筑科技大學(xué) 管理學(xué)院,陜西 西安710055)

一、研究區(qū)域概況與地方發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)三要素

1.曲江新區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況。2002年7月曲江新區(qū)管委會(huì)新領(lǐng)導(dǎo)班子上任確立了“文化立區(qū) 、旅游興區(qū)”的指導(dǎo)方針。2007年8月曲江新區(qū)被文化部授予“國(guó)家級(jí)文化產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)”。5年來(lái)曲江新區(qū)通過(guò)“文化+旅游+城市價(jià)值”的文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式,從農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)走向旅游經(jīng)濟(jì)、文化經(jīng)濟(jì)、城市經(jīng)濟(jì)。[1]在之后5年里,以國(guó)家文化產(chǎn)業(yè)示范基地為平臺(tái),充分發(fā)揮政府主導(dǎo)作用,積極扶持園區(qū)內(nèi)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展;以資本為紐帶,成立大型文化產(chǎn)業(yè)投資公司——“曲江文投”;以創(chuàng)建重大文化旅游項(xiàng)目為載體,投資200億元實(shí)施30個(gè)重大文化項(xiàng)目;以資源整合和體制創(chuàng)新為手段,做大做強(qiáng)文化產(chǎn)業(yè);通過(guò)一系列文化硬件項(xiàng)目和軟體活動(dòng)的建設(shè)和舉辦,逐步實(shí)現(xiàn)打造中國(guó)西部第一文化品牌的戰(zhàn)略目標(biāo)。[2]2010年,曲江新區(qū)實(shí)現(xiàn)文化產(chǎn)業(yè)綜合增加值75.9億元;文化企事業(yè)單位910家,文化企事業(yè)單位從業(yè)人員達(dá)16,500人。[3]核心區(qū)內(nèi)已形成出版?zhèn)髅疆a(chǎn)業(yè)區(qū)、國(guó)際會(huì)展產(chǎn)業(yè)園、國(guó)際文化創(chuàng)意區(qū)、動(dòng)漫游戲產(chǎn)業(yè)區(qū)、文化娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)區(qū)、國(guó)際文化體育休閑區(qū)、影視產(chǎn)業(yè)區(qū)、藝術(shù)家村落等九大文化產(chǎn)業(yè)園區(qū),文化產(chǎn)業(yè)集群初步形成規(guī)模。

曲江新區(qū)對(duì)城區(qū)景觀打造投入巨額資金,強(qiáng)調(diào)人與自然相和諧的人居環(huán)境的建造。綠化率已達(dá)49.69%,綠色走廊——曲江大道的建設(shè),水系的保護(hù),使曲江新區(qū)成為生態(tài)宜居之地;遺址公園的開(kāi)發(fā),從最早的大雁塔北廣場(chǎng)、大唐芙蓉園到唐大明宮遺址公園等都在新的城市景觀建設(shè)中融入了歷史的古樸感;發(fā)掘大唐文化打造了一個(gè)盛唐“故事”,促使人們?nèi)ンw驗(yàn)去追尋文化主旨,豐富了文化想象,從某種程度上讓人們成功地獲得了一個(gè)對(duì)唐朝歷史的直觀感受。[4]

2.地方發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)三要素。本研究將當(dāng)前地方發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)的要素大致分為三個(gè)方面:文化人力資源、文化意象活動(dòng)與文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)。

(1)文化人力資源。文化產(chǎn)業(yè)是高度知識(shí)密集型產(chǎn)業(yè),其生產(chǎn)成本來(lái)自于創(chuàng)意與知識(shí)的積累,因此必須高度依賴(lài)高素質(zhì)的人力資源。知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代,一項(xiàng)產(chǎn)業(yè)的智慧資本愈顯重要,即包含人力資本、組織(結(jié)構(gòu)資本)、關(guān)系資本等三項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn),并借由知識(shí)流動(dòng)最大化來(lái)創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn),其中人力資本位居樞紐,為知識(shí)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)最重要的生產(chǎn)因素。[5]文化產(chǎn)業(yè)的人力資源開(kāi)發(fā)可分為培育和發(fā)展兩方面。在人才培育方面,往往政府人才培育政策并非由地方團(tuán)體所主導(dǎo),而是由上而下的層級(jí)指導(dǎo),忽略了居民參與的關(guān)鍵力量,因此文化人力資源的培育應(yīng)善用地方資源。在發(fā)展方面,欠缺能協(xié)助創(chuàng)意獲利的經(jīng)營(yíng)管理人才及創(chuàng)意與市場(chǎng)間中介人才;發(fā)展初期,許多創(chuàng)意與藝術(shù)工作者一人擔(dān)任兩種角色,一旦進(jìn)入成熟階段,必須有具備人文素養(yǎng)的工作者進(jìn)入,才能在文化品牌的“產(chǎn)業(yè)化”階段帶來(lái)助力。

(2)文化意象活動(dòng)。關(guān)于城市意象1960年Lynch指出其3項(xiàng)特性:凡一種實(shí)用的意象需有一物體,且具自我表明的特征,而能予以分辨認(rèn)識(shí);意象一定要有一型態(tài)與其它物體相關(guān)聯(lián);物體不論在現(xiàn)實(shí)或情感上均要有意義,而此意義為主體與客體間對(duì)應(yīng)的關(guān)系,與場(chǎng)所或形式本身無(wú)關(guān)。[6]一個(gè)具有魅力的城市著重整體經(jīng)營(yíng),因此政府開(kāi)始了解到運(yùn)用文化產(chǎn)業(yè)得以扭轉(zhuǎn)地方意象與地方經(jīng)濟(jì)的潛力。[7]“文化意象”的塑造之所以吸引人,是通過(guò)“述說(shuō)”形式來(lái)表達(dá),不管是以文字話(huà)語(yǔ)書(shū)寫(xiě)或視覺(jué)來(lái)呈現(xiàn),皆基于文化情境與脈絡(luò)中蘊(yùn)含的豐富性與多樣性,通過(guò)創(chuàng)意與創(chuàng)新方式轉(zhuǎn)化成文化意象的輸出。文化意象的行銷(xiāo)方面,城市在行銷(xiāo)活動(dòng)時(shí)應(yīng)有主軸,可以建筑、古跡等靜態(tài)建物來(lái)表現(xiàn),亦可以“活動(dòng)、節(jié)慶”來(lái)展現(xiàn)。不論何種展現(xiàn)形式,文化意象的塑造可說(shuō)是展現(xiàn)地區(qū)形象、行銷(xiāo)城市文化產(chǎn)業(yè)的重要手段。

(3)文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)。文化產(chǎn)業(yè)具有提升地區(qū)魅力、創(chuàng)意傳遞與文化觀光的能力,在全世界已是不爭(zhēng)事實(shí)。文化產(chǎn)業(yè)是一種體驗(yàn)經(jīng)濟(jì),人類(lèi)經(jīng)由消費(fèi)行為獲得的滿(mǎn)足,不僅呈現(xiàn)在物品價(jià)值和心里滿(mǎn)足感,而是一種記憶和體驗(yàn)。縱使文化與經(jīng)濟(jì)仍在各自領(lǐng)域中爭(zhēng)辯,但文化對(duì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而言是一關(guān)鍵性的元素。在現(xiàn)今世界各國(guó)發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)政策中,通過(guò)文化及創(chuàng)意轉(zhuǎn)化與重塑所創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效果包括就業(yè)機(jī)會(huì),其重要性昭然若揭。許多地方政府以財(cái)務(wù)為切入點(diǎn)發(fā)展文化產(chǎn)業(yè),但經(jīng)濟(jì)效益若成為引導(dǎo)文化產(chǎn)業(yè)的唯一力量,那么文化產(chǎn)業(yè)的初始立意必然消逝。因此,要強(qiáng)化文化引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的力量,必須提升一般民眾的“鑒賞力”,提升文化消費(fèi)質(zhì)量,提升經(jīng)濟(jì)層面輸出品味能力,社會(huì)層面輸出集體認(rèn)同與生態(tài)層面輸出文化觀光等。

二、認(rèn)知續(xù)線(xiàn)理論與研究設(shè)計(jì)

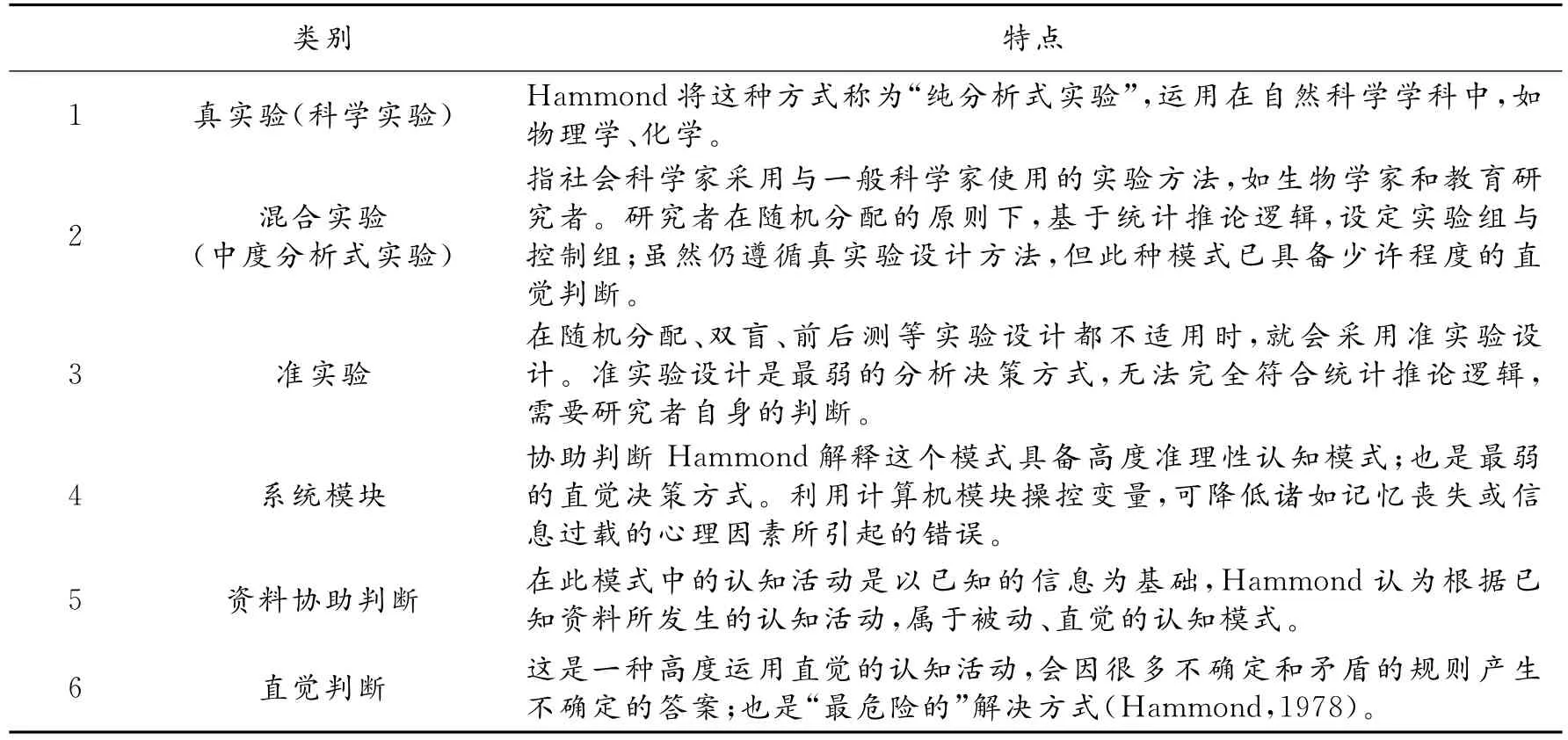

1.認(rèn)知續(xù)線(xiàn)理論。在公共政策制定過(guò)程中,決策與判斷能力占據(jù)很重要的地位。在決策與判斷分析的過(guò)程中,一般人對(duì)社會(huì)與公共政策制定的思考,在面對(duì)不同情境和結(jié)構(gòu)問(wèn)題時(shí),可以借由6個(gè)向度來(lái)解釋其思考模式,并可借此區(qū)別出人的認(rèn)知模式,向度為:認(rèn)知模式、解決社會(huì)問(wèn)題與制定社會(huì)政策的可行性、變量的可操控程度、發(fā)生人際沖突的可能性、認(rèn)知過(guò)程的隱含程度、對(duì)變量和目標(biāo)的重視程度;據(jù)此6個(gè)向度,Hammond將決策者的認(rèn)知活動(dòng)統(tǒng)整出六個(gè)類(lèi)別,而后延伸出認(rèn)知續(xù)線(xiàn)理論(Cognitive Continuum Theory,CCT),整理如表1[8]。

表1 認(rèn)知活動(dòng)的類(lèi)別

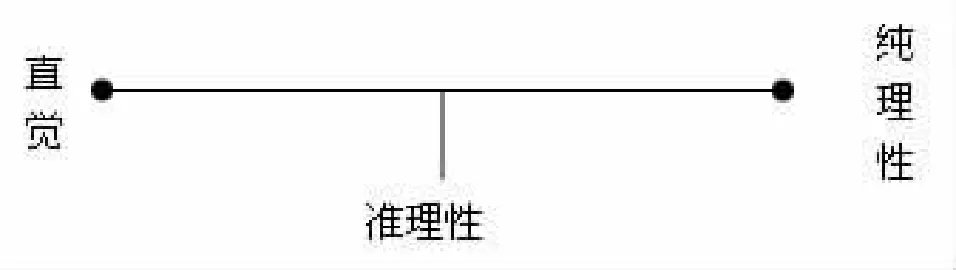

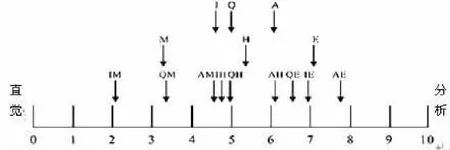

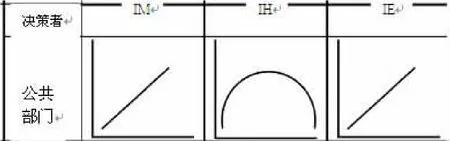

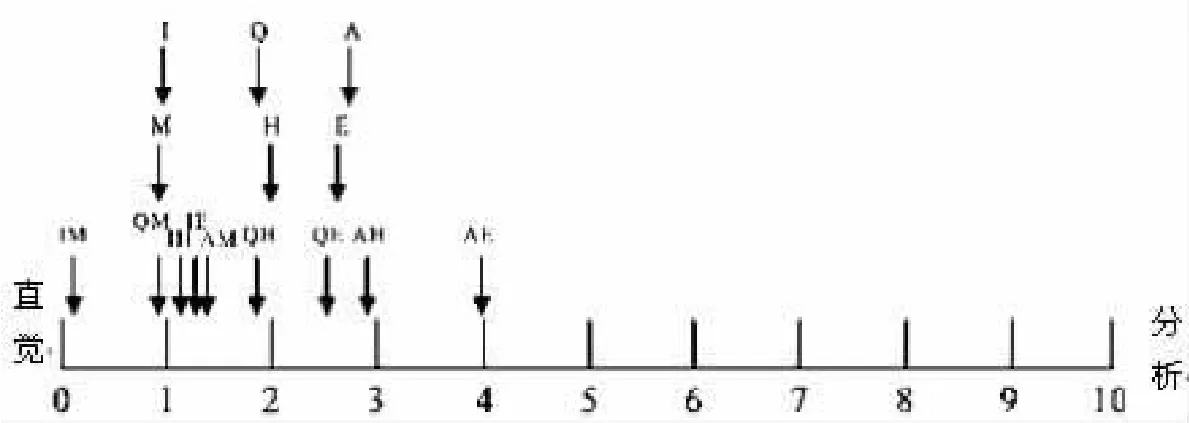

Hammond(1978)將認(rèn)知續(xù)線(xiàn)理論作為決策與判斷分析領(lǐng)域的統(tǒng)一理論,企圖整合這個(gè)領(lǐng)域中普遍但異質(zhì)的各種理論,主要關(guān)注于直覺(jué)與分析間的關(guān)系與區(qū)別。CCT方法認(rèn)定分析與直覺(jué)的認(rèn)知決策模式不是割裂的,而是以一連續(xù)尺度來(lái)予以定位(如圖1),尺度兩端分別為完全理性與純直覺(jué),中間則為準(zhǔn)理性;而在大部分決策情況下,決策者采用分析與直覺(jué)兩者相混的方式來(lái)作決策或判斷。過(guò)去在決策與判斷理論中,直覺(jué)和分析認(rèn)知效力大多是傳統(tǒng)心理學(xué)家采用的間接比較方法,區(qū)分直覺(jué)與分析兩種認(rèn)知模式,將研究方法運(yùn)用貝式定理和復(fù)回歸方程式的分析方法和受試者的直覺(jué)判斷作比較,但并未對(duì)受試者的直覺(jué)判斷作驗(yàn)證。Hammond認(rèn)為間接比較仍具價(jià)值,要了解何種認(rèn)知方式是最好的或?yàn)榱藢W(xué)習(xí)和比較每種認(rèn)知方式的差異性時(shí),直接比較是重要也是必要的,因?yàn)槊總€(gè)人都或多或少會(huì)使用直覺(jué)與分析判斷,只是根據(jù)每個(gè)人的個(gè)性、文化背景、價(jià)值觀而有所不同。因此,直接比較法要求在一個(gè)實(shí)證的基礎(chǔ)上,比較分析與直覺(jué)的有效性。Hammond與Wascoe曾以CCT進(jìn)行實(shí)證研究,發(fā)現(xiàn)公共決策與集體決策中,往往必須并用直覺(jué)與分析兩種模式,并以直覺(jué)方式為基礎(chǔ),才有可能獲致滿(mǎn)意的決策。

圖1 認(rèn)知續(xù)線(xiàn)

分析模式是客觀、大多數(shù)人能夠以事實(shí)判斷的,直覺(jué)認(rèn)知模式則通常是主觀而較模糊的。認(rèn)知續(xù)線(xiàn)理論主張直覺(jué)與分析的模式并無(wú)優(yōu)劣之分,也無(wú)絕對(duì)的二分法。此外,Allard C.R van Riel還提出分析模式代表的理性系統(tǒng)和直覺(jué)所代表的經(jīng)驗(yàn)系統(tǒng),以此二系統(tǒng)交互作用產(chǎn)生的認(rèn)知風(fēng)格矩陣。高度理性與低度經(jīng)驗(yàn)的第四象限屬于理性分析型態(tài),多以分析模式進(jìn)行決策;而在第二象限則是高度經(jīng)驗(yàn)與低度理性的直覺(jué)型態(tài),多以直覺(jué)認(rèn)知為其決策模式。第一與第三象限為高度經(jīng)驗(yàn)與高度理性、低度經(jīng)驗(yàn)與低度理性的準(zhǔn)理性模式,通常是具備活躍判斷力或者運(yùn)用常識(shí)誘導(dǎo)型態(tài)以及進(jìn)行例行性工作采用的模式。在此種交互作用下,在做決策與判斷時(shí),會(huì)因兩種認(rèn)知系統(tǒng)比例的多寡,做出不同決策。

由此,CCT方法以直覺(jué)與分析進(jìn)行同時(shí)比較,了解個(gè)人認(rèn)知模式產(chǎn)生判斷與決策結(jié)果,相對(duì)于貝氏定理、回歸方程式等間接比較,CCT的直接比較能厘清不同認(rèn)知模式的相對(duì)效益,突破間接比較所涉及理性標(biāo)準(zhǔn)只選擇唯一標(biāo)準(zhǔn)的限制,以及在決策與判斷的實(shí)務(wù)上的信息不足或不正確的問(wèn)題。

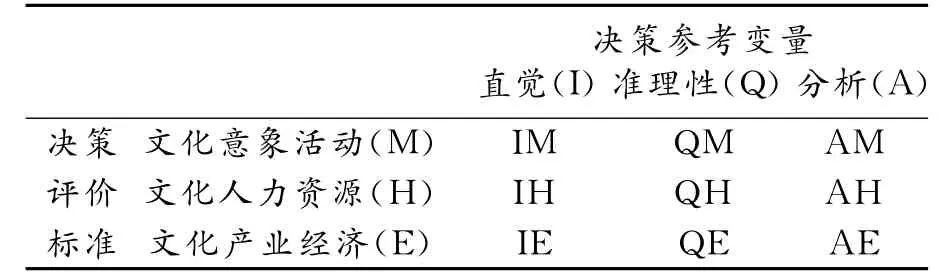

2.決策參考變量設(shè)定以地方文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三項(xiàng)核心要素:文化意象活動(dòng)、文化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及文化人力素質(zhì),運(yùn)用認(rèn)知續(xù)線(xiàn)理論的直接比較,了解不同群體對(duì)曲江新區(qū)文化產(chǎn)業(yè)政策的認(rèn)知模式及其異同,以及所采取的決策型態(tài)(直覺(jué)、準(zhǔn)理性、分析),探討該區(qū)文化產(chǎn)業(yè)政策與多元群體需求間的差異。

3.研究設(shè)計(jì)。

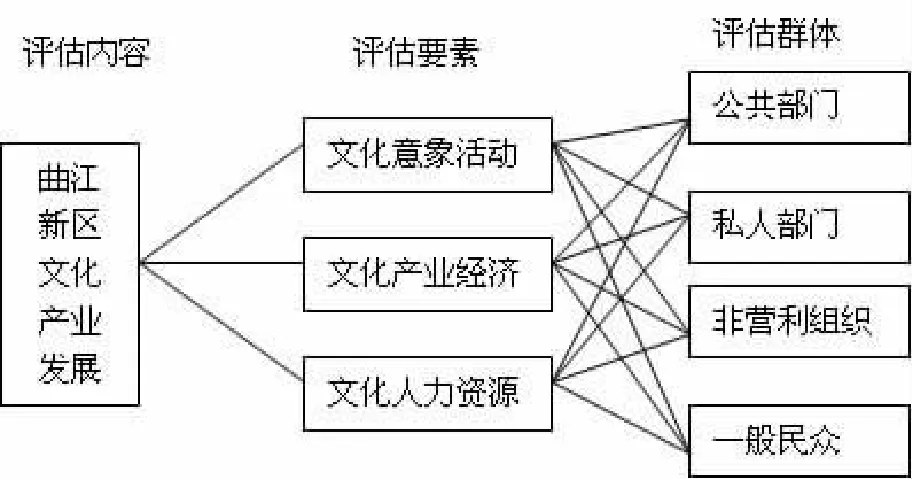

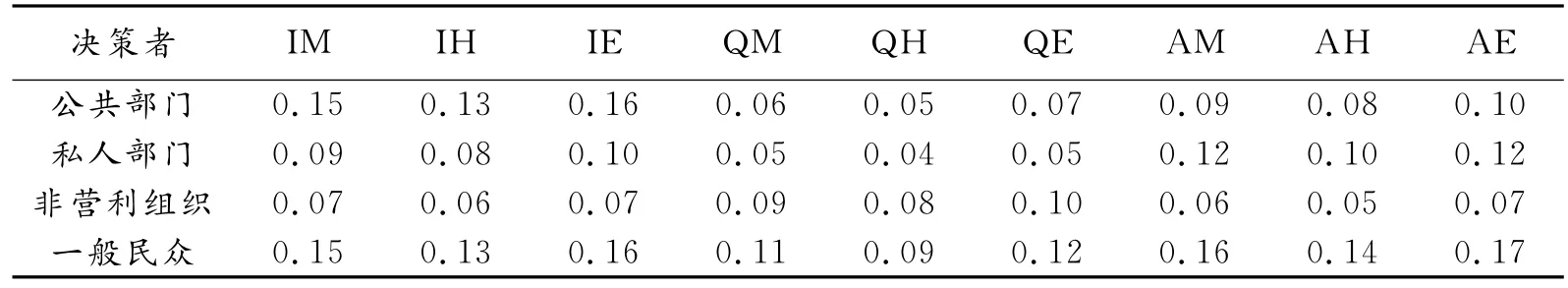

(1)實(shí)驗(yàn)架構(gòu)。基于地方發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)的三要素,針對(duì)每項(xiàng)要素構(gòu)建三種信息展示形式:偏直覺(jué)導(dǎo)向的圖影片、準(zhǔn)理性導(dǎo)向的條圖以及偏分析導(dǎo)向的數(shù)據(jù)及公式,以引導(dǎo)每位受測(cè)者得出三個(gè)不同的認(rèn)知落點(diǎn),分別為三種形式:1)直覺(jué)形式(I):提供受測(cè)者針對(duì)文化意象活動(dòng)(M)、文化人力資源(H)及文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)(E)等三要素的圖影片,針對(duì)每個(gè)案例進(jìn)行直覺(jué)判斷。2)準(zhǔn)理性(Q):提供受測(cè)者兼具直覺(jué)與分析導(dǎo)向的條圖,針對(duì)三項(xiàng)要素進(jìn)行準(zhǔn)理性檢測(cè)。3)分析(A):提供受測(cè)者如同案例條圖一樣的變量名稱(chēng),以說(shuō)明三要素的公式或數(shù)據(jù)。采用CCT研究設(shè)計(jì)與不同群體的認(rèn)知態(tài)度評(píng)估架構(gòu)如表2與圖2。

表2 CCT實(shí)驗(yàn)架構(gòu)

圖2 CCT認(rèn)知態(tài)度評(píng)估架構(gòu)

(2)變量設(shè)計(jì)。

1)案例續(xù)線(xiàn)指數(shù)(Task Continuum Index,TCI)。TCI為研究中的自變量。在表2實(shí)驗(yàn)架構(gòu)中,受測(cè)者對(duì)9個(gè)項(xiàng)目作答后,產(chǎn)生9個(gè)對(duì)此判斷問(wèn)題的認(rèn)知特性,即坐落在認(rèn)知續(xù)線(xiàn)上的9個(gè)落點(diǎn)。建構(gòu)TCI遵循Hammond論述的8項(xiàng)分析原則[8]:所呈現(xiàn)的決策參考變量的數(shù)量、決策參考變量間的冗余性、決策參考變量衡量的可信度、案例可解構(gòu)程度、決策參考變量組合原則的可獲性、決策參考變量組合原則中的非線(xiàn)性程度、案例的適切決策參考變量組合原則可進(jìn)行平均權(quán)重衡量的程度和決策評(píng)準(zhǔn)中的可確定性。

2)認(rèn)知續(xù)線(xiàn)指數(shù)(CCI)。為因變量,其效力可由兩個(gè)項(xiàng)目來(lái)檢定:每位受測(cè)者在認(rèn)知續(xù)線(xiàn)上的認(rèn)知落點(diǎn)(CCI)和受測(cè)者的決策表現(xiàn)(ra)。認(rèn)知續(xù)線(xiàn)理論中提及直覺(jué)與分析的四項(xiàng)衡量指標(biāo),可整合成為認(rèn)知續(xù)線(xiàn)指數(shù),該四項(xiàng)特性、操作與衡量時(shí)所用的參數(shù),分述如下:認(rèn)知控制:是由決策參考變量的低度非線(xiàn)性使用所致,即受測(cè)者在答題時(shí),欲呈現(xiàn)給本研究答案及實(shí)際填答所表現(xiàn)的相關(guān)度。分析型認(rèn)知模式相對(duì)于直覺(jué)或準(zhǔn)理性型有較高的認(rèn)知控制,可由Policy PC統(tǒng)計(jì)軟件計(jì)算復(fù)回歸模式的判定系數(shù)(R2)推估受測(cè)者作判斷時(shí)的認(rèn)知一致性。決策參考變量組合原則:相對(duì)于直覺(jué)型認(rèn)知是線(xiàn)性,分析型認(rèn)知被預(yù)期為非線(xiàn)性;CCI第二項(xiàng)衡量指標(biāo)是借由決策參考變量的非線(xiàn)性組合原則來(lái)探究對(duì)受測(cè)者的判斷。Policy PC針對(duì)決策的判斷值可推估出決策參考變量的相關(guān)權(quán)重;此外,可就受測(cè)者的判斷值,推估決策參考變量與決策標(biāo)準(zhǔn)間的函數(shù)關(guān)系及形態(tài)。誤差分配:經(jīng)由誤差分配的衡量,在決策參考變量與受測(cè)者的判斷間差異被重新標(biāo)為相等距離的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn);在分析型認(rèn)知模式中,誤差較少,但發(fā)生誤差時(shí),會(huì)產(chǎn)生高度不正確的情況。可由Policy PC所推估受試者的決策判斷值的標(biāo)準(zhǔn)誤差來(lái)衡量其決策判斷的精確度。差異信心:即為本研究問(wèn)卷中的信心評(píng)量,受測(cè)者對(duì)方法與答案的信心程度,以10等距尺度衡量。方法信心在分析中被認(rèn)為較高,而答案信心則是在直覺(jué)模式中被認(rèn)為較高。本研究中的差異信心分?jǐn)?shù)愈高,表示該位受測(cè)者的認(rèn)知模式愈趨于分析型。

在計(jì)算CCI時(shí),若各案例情境中,受測(cè)者表現(xiàn)的認(rèn)知控制、非線(xiàn)性組合原則、誤差分配及差異信心等四項(xiàng)參數(shù)皆得到較高的分析數(shù)據(jù)時(shí),則受測(cè)者的認(rèn)知模式屬于偏向分析型(較為理性);反之,則受測(cè)者的認(rèn)知模式偏向于直覺(jué)型。

(3)抽樣方法與研究對(duì)象。采非隨機(jī)抽樣方法中的“判斷抽樣”與“配額抽樣”。在選擇樣本前采用配額抽樣,將從事文化產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)、執(zhí)行與相關(guān)人士、單位,依其籌組性質(zhì)不同分為四個(gè)子群體:政府、企業(yè)、非營(yíng)利組織、一般民眾,初步規(guī)劃母體共16人,子群體各4人;子群體樣本的選擇,采用判斷抽樣,針對(duì)具代表性的文化產(chǎn)業(yè)相關(guān)單位實(shí)施問(wèn)卷,借以獲取不同群體的認(rèn)知模式。

(4)問(wèn)卷設(shè)計(jì)與實(shí)施。問(wèn)卷內(nèi)容主要針對(duì)該區(qū)文化意象活動(dòng)的興辦、文化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的改變與文化人力素質(zhì)的變化,提供不同形態(tài)的資料,通過(guò)了解不同群體對(duì)此三個(gè)層面的認(rèn)知形態(tài),探討其認(rèn)知判斷取向及差異。基于CCT理論,問(wèn)卷設(shè)計(jì)以10等距的續(xù)線(xiàn)評(píng)分方式,根據(jù)決策參考變量的設(shè)定狀況,讓受測(cè)者勾選,最后匯整個(gè)別受測(cè)者的填答結(jié)果,進(jìn)行各群體的認(rèn)知差異分析。實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)在三個(gè)評(píng)估要素中分別具備圖形或照片、圖條或表格、數(shù)值公式等三項(xiàng)資料予以呈現(xiàn),判斷“文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)”、“文化人力資源”、“文化意象活動(dòng)”三項(xiàng)該區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。

三、實(shí)證結(jié)果與分析

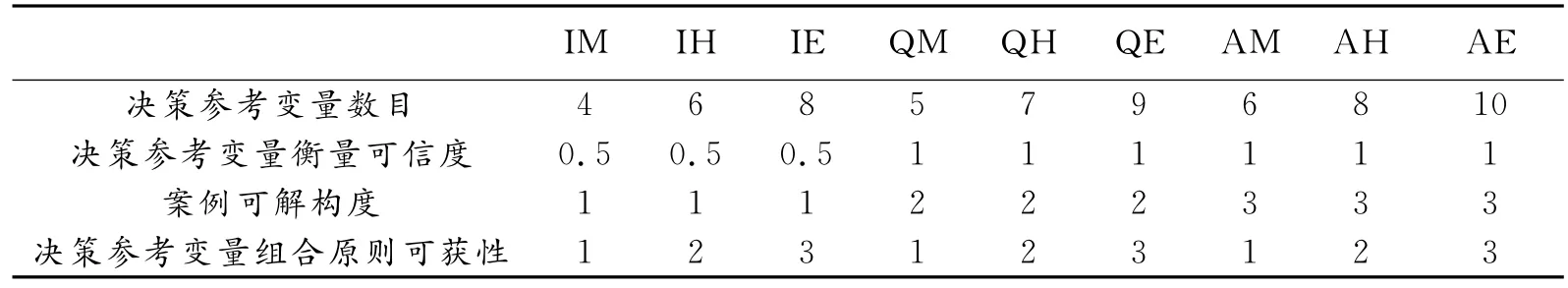

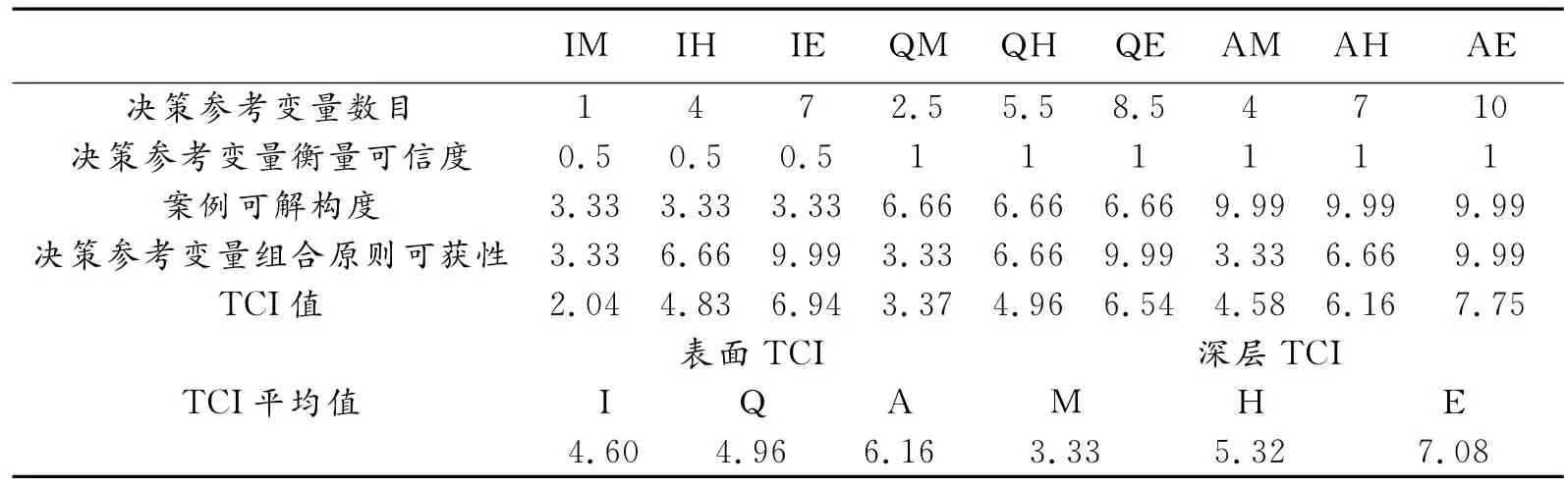

1.TCI分析。決策案例的決策參考變量數(shù)目、決參考變量衡量的可信度、案例可解構(gòu)度與決策參考變量組合原則的可獲性等4項(xiàng)進(jìn)行計(jì)算如下:

在決策參考變量數(shù)目上,分為表面變量與深層變量。前者包含3項(xiàng):圖片(I)、條圖(Q)、數(shù)值(A);后者為文化意象活動(dòng)(M)-人文建設(shè)、自然景觀、文藝表演等3項(xiàng);文化人力資源(H)-文化人才培育情形、文藝活動(dòng)參與人數(shù)、文化相關(guān)產(chǎn)業(yè)就業(yè)率、文化經(jīng)營(yíng)家數(shù)、服務(wù)業(yè)人口等5項(xiàng);文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)(E)-文化消費(fèi)調(diào)查、文化產(chǎn)業(yè)營(yíng)收總額、居民所得支出比例、文化產(chǎn)業(yè)平均每家收入等7項(xiàng)。決策參考變量衡量的可信度上,依據(jù)Hammond與Cooksey的研究設(shè)計(jì),賦予圖片0.5、條圖與數(shù)值為1的可信度;而在案例的可解構(gòu)程度上,表面變量:圖片、條圖、數(shù)值,賦值1、2、3;至于決策參考變量組合原則的可獲性,給予假設(shè)偏直覺(jué)型態(tài)的文化意象活動(dòng)、準(zhǔn)理性型態(tài)的文化人力資源、偏理性分析型態(tài)的文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)等三個(gè)深層變量值為1、2、3。

表3 TCI測(cè)量值

表4 TCI等權(quán)重平均值

圖3 TCI指數(shù)分布

以平均權(quán)重與相加模式的函數(shù)衡量,將上述四項(xiàng)衡量指標(biāo)分?jǐn)?shù)相加獲取的案例情境認(rèn)知續(xù)線(xiàn)值為IM:2.04、IH:4.83、IE:6.94、QM:3.37、QH:4.96、QE:6.54、AM:4.58、AH:6.16、AE:7.75。表面變量I:4.60、Q:4.96、A:6.16;深層變量 M:3.33、H:5.32、E:7.08。TCI數(shù)值與在認(rèn)知續(xù)線(xiàn)的定位,為客觀環(huán)境中所描述的認(rèn)知型態(tài),數(shù)值的高低表現(xiàn)認(rèn)知的趨向。

2.CCI分析。

(1)CCI指標(biāo)衡量。采用CCT準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì),依據(jù)各群體問(wèn)卷對(duì)曲江新區(qū)文化產(chǎn)業(yè)在三個(gè)要素(文化意象活動(dòng)、文化人力資源、文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì))發(fā)展程度所作的判斷,經(jīng)由Policy PC3.0軟件的復(fù)回歸計(jì)算,可獲取各群體在表面變量(圖片、條圖、數(shù)值)上的判定系數(shù)(R2),以計(jì)算機(jī)繪圖方式呈現(xiàn)的各群體判斷原則與相對(duì)權(quán)重以及決策判斷值的標(biāo)準(zhǔn)誤差;據(jù)此四項(xiàng)分析原則,計(jì)算各群體的認(rèn)知續(xù)線(xiàn)指數(shù)。

1)認(rèn)知一致性。判定系數(shù)愈高,則認(rèn)知一致性也愈高,代表決策者判斷質(zhì)量愈好。實(shí)驗(yàn)中所得各群體認(rèn)知一致性:依據(jù)圖片資料(I),公共部門(mén)、私人部門(mén)、非營(yíng)利組織、一般民眾的判定系數(shù)分別為0.81、0.90、0.88、0.78;依據(jù)條圖資料(Q),判定系數(shù)分別為0.88、0.98、0.73、0.90;依據(jù)數(shù)值資料(A),判定系數(shù)分別為0.90、0.88、0.78、0.85。一般皆以0.6為最常見(jiàn)的可信度衡量值,本次實(shí)驗(yàn)中,判定系數(shù)皆高于0.7,顯示各群體對(duì)研究的表面變量具有較高的認(rèn)知一致性;同時(shí)表明所作問(wèn)卷測(cè)試有相對(duì)較高的信度。

2)相對(duì)權(quán)重與函數(shù)形態(tài)。相對(duì)權(quán)重的高低代表文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三要素在受測(cè)者心中所占的重要程度,權(quán)重值的高低代表受測(cè)者認(rèn)為當(dāng)前該區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)排序。至于函數(shù)形態(tài),則表示受測(cè)者在每個(gè)決策參考變量上與決策評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的函數(shù)關(guān)系。若函數(shù)形態(tài)為正斜率直線(xiàn),即決策參考變量與決策目標(biāo)正相關(guān);開(kāi)口向下的拋物線(xiàn)則代表適中最好。以部分決策部門(mén)的圖片資料(I)與三項(xiàng)項(xiàng)結(jié)合為例(如圖3-2),其他不再闡述。圖中,公共部門(mén)認(rèn)為舉辦或創(chuàng)造越多的文化意象活動(dòng),對(duì)該地區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展愈有正向幫助。

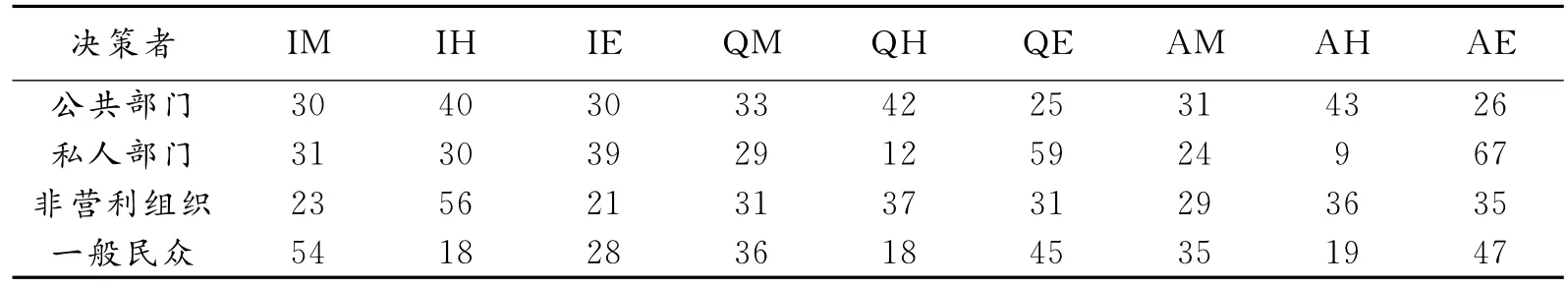

表5 受測(cè)者判斷-權(quán)重值

圖4 受測(cè)者判斷——函數(shù)形態(tài)(IM、IH、IE)

3)標(biāo)準(zhǔn)誤差。決策參考變量及決策判斷值標(biāo)準(zhǔn)誤差大小,即認(rèn)知差異度,以衡量決策者的決策表現(xiàn)(ra),衡量受測(cè)者判斷的精確度。各群體標(biāo)準(zhǔn)誤差如表3-4所示。

表6 受測(cè)者標(biāo)準(zhǔn)誤差

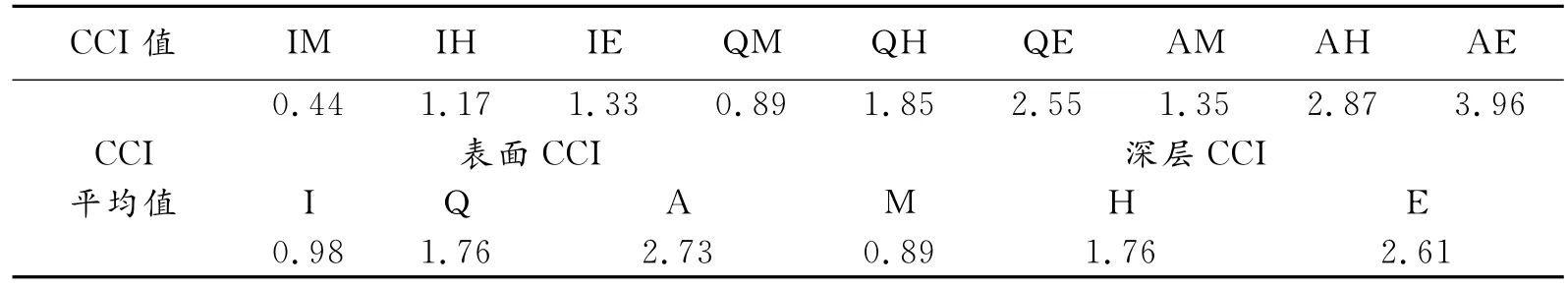

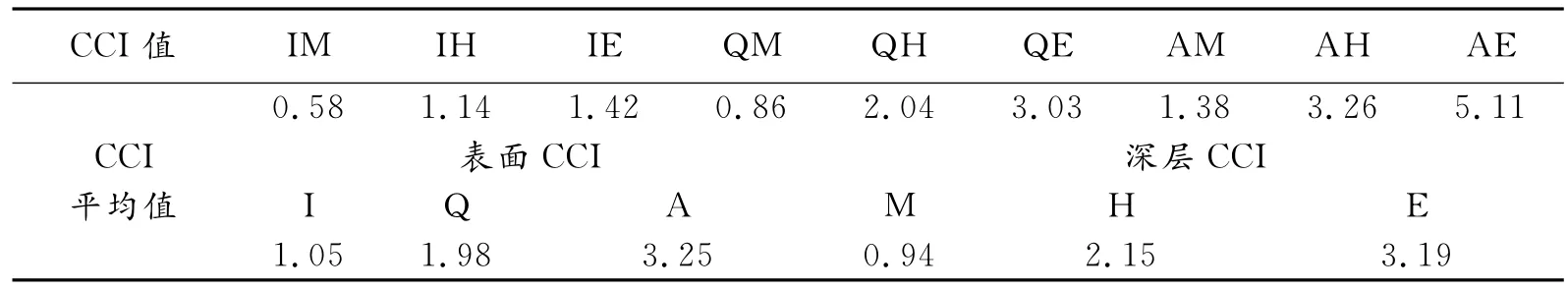

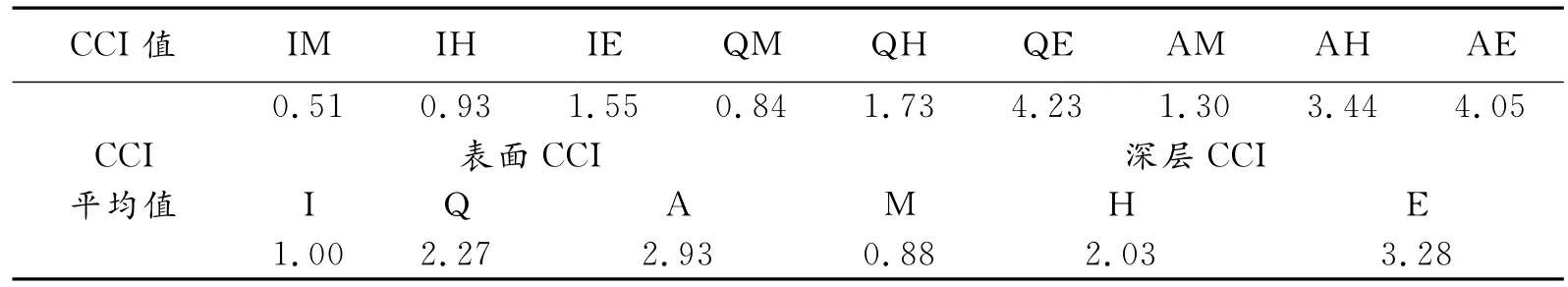

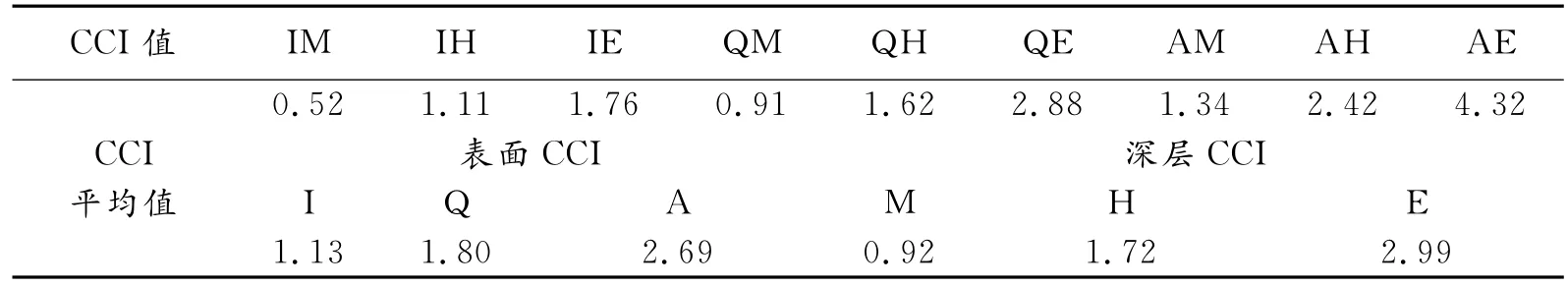

(2)CCI實(shí)驗(yàn)結(jié)果。結(jié)果顯示:雖然各群體對(duì)曲江新區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的認(rèn)知上有差異,但大致上皆?xún)A向以準(zhǔn)理性偏直覺(jué)的認(rèn)知模式進(jìn)行判斷;同時(shí)在不同的發(fā)展目標(biāo)上皆呈現(xiàn)相同的結(jié)果,即以偏直覺(jué)的認(rèn)知模式(圖片)判斷文化意象活動(dòng),以偏分析的認(rèn)知模式(數(shù)值)來(lái)判斷較具有分析形態(tài)的文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。一般民眾較公共部門(mén)與非營(yíng)利組織偏好于文化意象活動(dòng)(M)的舉辦(分別為0.92、0.89、0.88);私人部門(mén)在文化意象活動(dòng)上所獲數(shù)值(QH)較其他部門(mén)都高(M=0.94),可說(shuō)私人部門(mén)期望能夠借由文化意象活動(dòng)的舉辦促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。私人部門(mén)與非營(yíng)利組織的受測(cè)者對(duì)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向較為相近,公共部門(mén)比一般民眾重視產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效果與人力資源的培育(分別為:H=2.15、E=3.19;H=2.03、E=3.28)。文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)方面(E),非營(yíng)利組織最為關(guān)注(3.28),接著為私人部門(mén)(3.19)、一般民眾(2.99)與公共部門(mén)(2.61),顯示該區(qū)文化產(chǎn)業(yè)相關(guān)商家皆相當(dāng)重視發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)所能帶來(lái)的效益。此實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,該地區(qū)各群體對(duì)當(dāng)?shù)匚幕a(chǎn)業(yè)所著重的發(fā)展方向雖有相近,但其間仍存在認(rèn)知上的差異;三個(gè)層面固然是文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn),但根據(jù)當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)環(huán)境、市政發(fā)展、公共建設(shè)的齊備程度,發(fā)展的重點(diǎn)有賴(lài)各群體的溝通與協(xié)作,繼而在文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上凝聚共識(shí)。各群體的認(rèn)知模式大概為準(zhǔn)理性偏直覺(jué),CCI皆落在直覺(jué)到準(zhǔn)理性間的認(rèn)知續(xù)線(xiàn)帶,在此僅以公共部門(mén)認(rèn)知落點(diǎn)為例(如圖5)。從表面變量來(lái)看,偏好以圖片形式(I)進(jìn)行認(rèn)知判斷的由直覺(jué)到理性排序?yàn)橐话忝癖姟⑺饺瞬块T(mén)、非營(yíng)利組織、公共部門(mén);顯示一般民眾往往以直覺(jué)感受性的認(rèn)知模式在進(jìn)行判斷。

表7 公共部門(mén)CCI測(cè)量值

表8 私人部門(mén)CCI測(cè)量值

表9 非營(yíng)利組織CCI測(cè)量值

表10 一般民眾CCI測(cè)量值

條圖(Q)表面CCI排序?yàn)榉菭I(yíng)利組織、私人部門(mén)、一般民眾、公共部門(mén),非營(yíng)利組織在四群體中最傾向準(zhǔn)理性的認(rèn)知模式。在數(shù)值資料(A)方面,表面CCI排序?yàn)樗讲块T(mén)、非營(yíng)利組織、公共部門(mén)、一般民眾,表示私人部門(mén)在該地區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的認(rèn)知判斷最具理性分析形態(tài)。實(shí)驗(yàn)對(duì)象中的非營(yíng)利組織偏好以條圖為判斷方式,認(rèn)為曲江新區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的首要任務(wù)為文化人力資源的培育。而公共部門(mén)同樣偏好以條圖為其認(rèn)知判斷的方式,但主要著重于文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的方面,顯示其在思考文化產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策時(shí)是以地方的多元發(fā)展為考量,以提升文化產(chǎn)業(yè)所能帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益。至于一般民眾則偏好圖片的資料形態(tài),顯示一般民眾較以偏直覺(jué)的認(rèn)知模式看待該區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展,注重文化意象活動(dòng)的興辦以及城市形象的塑造。

圖5 公共部門(mén)CCI指數(shù)分布

本研究以CCT的準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)初步探討不同群體對(duì)曲江新區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展上的認(rèn)知差異,足證發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)除在方向上需考量各群體的意見(jiàn)之外,在過(guò)程中也應(yīng)了解不同背景的群體關(guān)注之處,彼此間相互溝通、討論并研擬共識(shí),增加公民參與度,才能解決該區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本問(wèn)題。

[1]金青梅.西安曲江文化產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展模式分析[J].改革與戰(zhàn)略,2010(4).

[2]郝斌.西安曲江文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的評(píng)價(jià)[D].北京:北京工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院,2009.

[3]曲江新區(qū)管委會(huì).曲江新區(qū)2010年文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告[EB/OL].(2012-09-05)[2010-10-10].http://www.qujiang.com.cn/content.jsp?Urltype=news.NewsContentUrl&wbnewsid=5111&wbtreeid=1096.

[4]向勇,陳嫻穎.文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)理想模型與“曲江模式”分析[J].東岳論叢,2010(12).

[5]Dominique Foray.知識(shí)經(jīng)濟(jì)學(xué)[M].周宜芳,譯.北京:經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社,2007:12-14.

[6]Lynch,Kevin.The Image of the City[M].London:Cambridge,M.I.T.Press,1960:91.

[7]Stevenson D.The Potential of Cultural Industries[D].Newcastle:University of Newcastle,2002.

[8]Hammond K R.Judgment and Decision Making:An Interdisciplinary Reader[M].Cambridge:Cambridge University Press,2000:575-591.

湖北工程學(xué)院學(xué)報(bào)2012年6期

湖北工程學(xué)院學(xué)報(bào)2012年6期

- 湖北工程學(xué)院學(xué)報(bào)的其它文章

- 企業(yè)非市場(chǎng)行為對(duì)營(yíng)銷(xiāo)策略的影響模式

- 用馬克思理論分析“置鹽定理”

- 大學(xué)生英語(yǔ)詞匯學(xué)習(xí)策略及其對(duì)閱讀理解的影響

- 基于“卓越計(jì)劃”的校外實(shí)習(xí)基地建設(shè)的探索與實(shí)踐——以計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)校外實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)為例

- 基于HNC理論和自動(dòng)文摘的計(jì)算機(jī)輔助英漢科技翻譯模式

- 《湖北工程學(xué)院學(xué)報(bào)》2012年總目索引