員工參與對工作滿意度和員工績效影響實證研究

陳小平

(首都經濟貿易大學 勞動經濟學院,北京 100070)

員工參與對工作滿意度和員工績效影響實證研究

陳小平

(首都經濟貿易大學 勞動經濟學院,北京 100070)

實證研究發現,員工參與是預測工作滿意度的一個非常重要的指標。提高員工參與度,將對員工工作滿意度、員工績效產生積極影響。提高員工參與度是一個長期的過程,需要來自管理層的高度關注,也需要來自員工層面的主動性。

組織文化;人力資源;員工參與;工作滿意度;員工績效

一、導言

研究顯示,高績效工作體系和組織績效衡量指標之間有一種積極的作用關系。人力資源專家學者們已經達成共識:參與管理能夠提高員工的激勵、組織承諾、工作效率和工作滿意度。[1]人力資源或者人才資源已經成為組織戰略決策的一個關鍵要素。

在不斷進步的中國組織中的傳統人力資源服務正在面臨巨大的變化。焦點已經從人力資源管理職能轉移到提供執行公司戰略的指導。結果是,人力資源專業人士正在逐漸面臨這樣一種挑戰:采取一個更具戰略性的視角考慮他們在組織中扮演的角色。當人力資源專業人士回應這種挑戰時,如何有效測量人力資源績效和他們對組織的貢獻被視作一個關鍵要素。同時,越來越多的高層管理者正在意識到人力資源已經成為公司長期生存的關鍵。近年來,中國政府正在努力促使公司組織大力進行人力資源開發投資,因為一些制度上的缺陷限制了這些組織進行全球化發展的能力。參與式管理已經被引入到這些組織當中,每個人被給予機會來參與管理,工作以團隊形式來完成。所有這些變化需要組織文化的創新,在這種組織文化中,每個人,特別是高級經理們必須采取新的原則和價值觀。今天的知識經濟要求組織進行人力資本投資,要求組織創建一種能夠讓員工取得卓越績效的組織環境。本研究試圖探索人力資源參與或者員工參與對工作滿意度和員工績效的影響。在中國這是一種比較新的研究主題。而國外在該領域的研究已經有了相當的深度。這就需要我國當前和未來的人力資源專家學者努力來彌補差距。

二、研究假設

作為一項公司戰略,員工參與的重要性在20世紀20年代末和30年代初開始被強調。1933年,Hawthorne的研究導致了對人力資源生產率決定要素研究的興趣逐漸得到提升。[2]管理中的“人事關系”方法強調在員工和主管之間交流的重要性。然而,由于缺乏強大的實證研究支持,使得對該理論的最初的熱情變成了巨大的懷疑。研究者近來重新對該主題給予了很大興趣歸因于越來越多的證據證明員工參與促進了員工努力工作,進而改進了效率和生產率,也降低了監督管理員工的成本,導致了更高的員工組織承諾。[3]58-77

員工參與采取多種管理實踐形式,例如參與式的管理、員工參與項目、授權或者工作場所的民主化,等等。這類實踐的每一種都在一定程度上試圖促進員工進行信息共享或者參與決策制定。參與可以分為直接式的參與和間接式的參與,間接式參與指通過諸如工作委員會或者行業協會等員工代表機構而發生作用。直接參與方式包括咨詢式的參與和作為代表參與。咨詢式的參與指的是管理層激勵員工共享關于工作相關的觀點,同時也擁有做最后決策的權力,例如員工與上級管理層的日常正式面談、會議、態度調查和員工建議計劃等。作為代表的參與給予員工更多的責任和自主權來組織和完成他們的工作。

根據參與效果的認知模型,員工參與促進了組織信息的流動。看似執行不太重要工作的員工常常可以獲得有價值的信息。鼓勵員工更自由分享信息的管理實踐導致了更高的績效。[4]參與效果的情感模型起源于“人事關系”管理學派。他們提出,員工參與實現了高層次的心理需求,這導致更高的滿意度。高層次滿意度強化了激勵作用,從而對生產率有積極的促進。[5]727-753所以,認知模型提出員工參與主要是通過直接提高組織信息共享而影響了生產率,而情感模型提出員工參與對員工滿意度有直接的影響,這進而提高了生產效率。

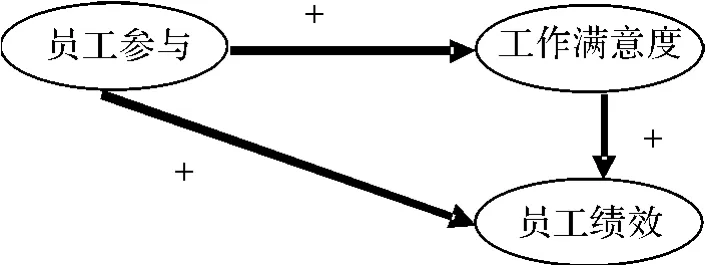

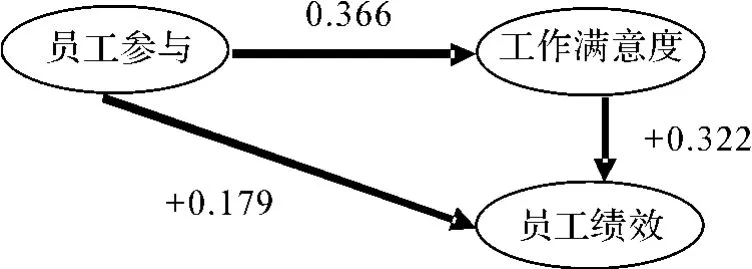

本文依據上述結論,在員工參與對工作滿意度和員工績效影響的關系領域進行了實證研究。我們可以用下圖來表示該研究假設模型:

圖1 研究假設模型

具體研究假設包括:

假設1:員工參與對工作滿意度有直接的正向顯著促進作用。

假設2:員工參與對員工績效有直接的正向顯著促進作用。

假設3:工作滿意度在員工參與對員工績效影響機制中起到中介作用。

三、研究方法

本研究是針對員工參與、工作滿意度和員工績效之間關系進行的一項研究。收集的數據包括單位名稱、單位年限、員工人數、員工參與、工作滿意度和員工績效等,本問卷建立了員工參與、工作滿意度和員工績效之間的關系,依據大量的文獻設計了“員工參與對工作滿意度和員工績效影響研究”調研項目,以測量員工參與、工作滿意度與員工績效三個變量。

員工參與問卷主要依據Ciavarella對高參與工作體系中的結構進行設計,[6]主要包括權力、信息、報酬和知識四個要素。工作滿意度問卷主要參考Weiss和Lofquist等人的短式明尼蘇達滿意度問卷(MSQ)設計而成,共有25道項目,包括工作本身、薪酬福利、領導/上級管理、同事滿意度、升遷滿意度五個構面。員工績效問卷主要依據WallyBorman等人的研究結論,將員工績效分為任務績效和關系績效兩個維度。整個問卷采用了通行的7級量表形式,從1至7代表程度從最低到最高。這種方法相對而言更易引發回答者的反應。這種自我報告式的衡量盡管有一定的風險,但知覺衡量與客觀衡量間存在確定的相關性。三個變量均分別采用多個問題測量,這些問題的均值代表該變量的測量值。

為了保證研究工作的真實性,我們從一線管理者和他們的直接老板處分別收集信息,要求根據他們在本單位工作時間回答問題。問卷被分為兩個部分,一線管理者回答關于單位名稱、單位年限、員工人數、員工參與、工作滿意度等方面的問題,他們的直接老板則回答員工績效方面的問題。

我們依據北京統計年鑒相關資料,選取了來自北京市多個行業的具有代表性的100家單位。研究參與者包括一線管理者和他們的直接老板。每個單位發放四套問卷,以使研究的模糊性和偏見誤差最小化。共收回有效問卷400份,有效回收率達到100%。

四、研究結果

我們通過問卷形式采集了數據,將問卷回答結果整理成數據庫,運用探索性因子分析、描述統計分析、相關分析和結構方程模型分析等方法,對員工參與、工作滿意度和員工績效之間關系進行了探索分析。

(一)員工參與、工作滿意度和員工績效的結構體系探索分析結果

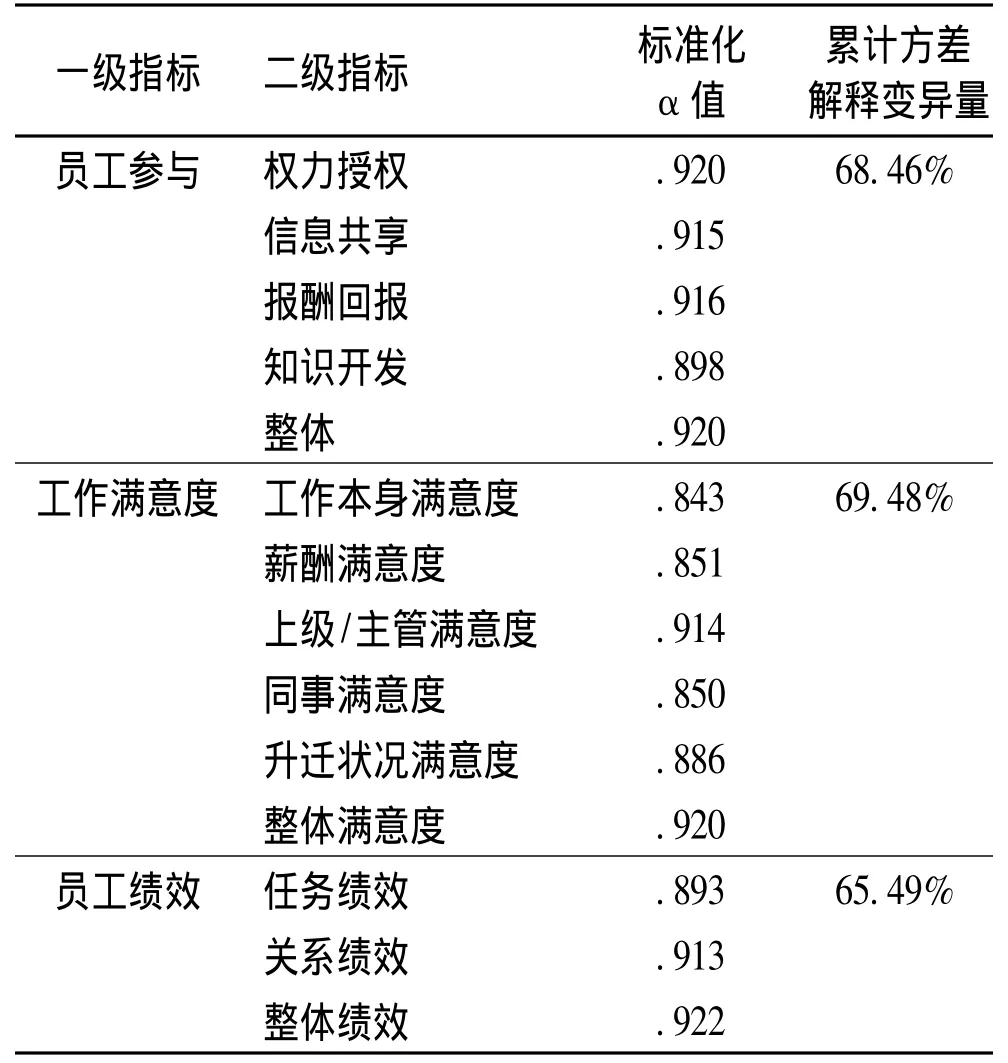

本研究采取探索性因子分析法,對員工參與、工作滿意度和員工績效的結構體系進行研究分析,具體結果如下表所示:

表1 員工參與、工作滿意度和員工績效的結構體系

從上表可以看出:

第一,員工參與體系是由權力授權、信息共享、報酬回報和知識開發等4個因子構成的結構體系,信度檢驗中各因子的α值都在0.8以上,效度檢驗中,累計方差解釋變異量達到68.46%。因此,信度效度分析結果均達到統計分析要求。

第二,工作滿意度是由工作本身滿意度、薪酬滿意度、上級/主管滿意度、同事滿意度和升遷狀況滿意度等5個因子構成的結構體系,信度檢驗中各因子的α值都在0.8以上,效度檢驗中,累計方差解釋變異量達到69.48%。因此,信度效度分析結果均達到統計分析要求。

第三,員工績效是由任務績效和關系績效2個因子構成的結構體系,信度檢驗中各因子的α值都在0.8以上,效度檢驗中,累計方差解釋變異量達到65.49%。因此,信度效度分析結果均達到統計分析要求。

(二)描述統計分析和相關分析結果

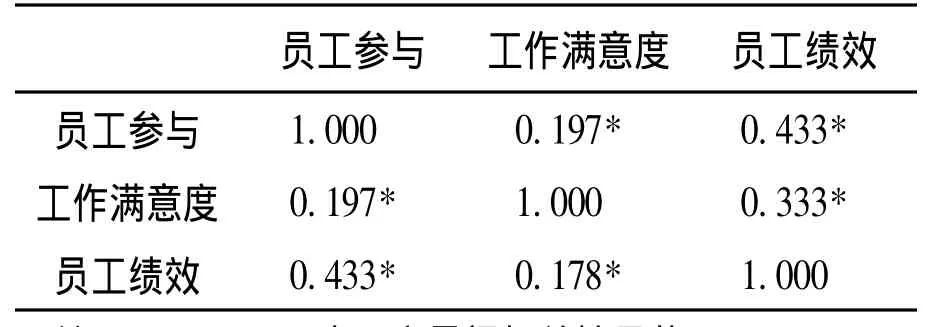

表2顯示了所有變量的均值和標準差的描述統計分析結果和相關分析結果。我們能看出在因變量(工作滿意度和員工績效)和自變量(員工參與)之間有很強的相關性。

表2 變量的均值和相關分析結果

員工參與和員工績效之間的相關性顯示,在管理層和員工相互溝通之后的員工參與非常有利。

工作滿意度是和員工參與、員工績效之間是積極相關的,相關系數分別為0.197和0.33,說明工作滿意度與員工參與、員工績效之間也是相互影響的。

(三)結構方程模型分析結果

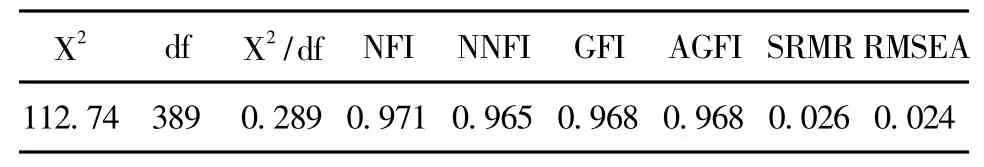

綜合已有的理論,假設幾種可能作用模型,采用最大似然估計法(ML)對其進行估計和檢驗。經檢驗評價確定出最佳模型,如圖2所示。

圖2 結構方程模型分析結果

模型擬合指數都達到了相應的標準,說明該模型與原始數據的擬合程度高。擬合指數見表3。

表3 員工參與、工作滿意度和員工績效模型主要擬合指數

(四)員工參與、工作滿意度和員工績效現狀評估

在分析員工參與、工作滿意度和員工績效之間關系之后,我們對三者的現狀進行了統計分析,結果如表4所示。

表4 員工參與、工作滿意度和員工績效現狀評估結果

從表4可以看出:

(1)整體的員工參與評價得分不高,屬于中等偏下水平,其中信息共享的評價得分最低,只有2.98分,其次是權力授權和知識開發評價得分也不高,分別只有2.99分和3.24分。(2)整體的工作滿意度得分為4.09分,稍微偏中等水平,其中對上級/主管的滿意度得分稍微偏低,只有3.83分,其次是薪酬滿意度得分也不高,只有3.90分。(3)整體的員工績效得分為4.40分,不算高,屬于中間稍微偏上水平。

五、研究結果討論與啟示建議

本研究通過分析員工參與、工作滿意度、員工績效之間的關系,證明了員工參與在人力資源管理中的重要性。在奉行員工參與文化的組織中,工作滿意度和員工績效要比較那些欠缺員工參與文化的組織高。這種觀點在本研究中得到了有效驗證。

(一)研究結果討論

研究證明,一個良好的員工參與工作系統,是一個由促使員工保持最佳的生產率的諸多方面要素構成的系統,包括權力授權、信息共享、報酬回報和知識開發等4個因子。本研究增加了在中國背景下員工參與、工作滿意度和員工績效之間的關系,指出了員工參與對工作滿意度和員工績效都有積極效果。

研究中我們也發現了一些問題:首先,信息應提供給組織員工,但有些員工只需要基本的信息、公開的溝通渠道和公平報酬。給員工豐富的資訊可能使他們感覺組織不是在尋求參與,這可能是導致有些組織不愿意使用員工參與體系的重要原因之一。其次調查顯示,員工獎勵的得分比較低(見表4)。這可能反映了被調查的組織使用了與員工獎勵的不同系統,或者在中國組織環境下這些特殊獎勵系統不能被很好地理解。第三,企業需要有支持系統以確保員工參與體系有效發揮作用。包括招聘和選拔程序等,以引進愿意全力協助組織的員工。[8]可能也需要對一些潛在的雇員進行培訓,提高他們參與的積極性。第四,未來的研究應該關注不同的調節變量和中介變量的影響作用。我們建議研究員工參與和其他結果變量之間的關系,如創新力、倦怠、離職傾向、心理契約違背等。我們也建議開展縱向研究,測試本研究發現在不同背景下的效果。

(二)管理啟示和建議

建議管理者可以通過薪酬激勵、政策創新和工作條件改善等方面提高員工的工作滿意度。組織因素的變化能夠通過工作滿意度提升來獲取。目前,大多數的中國組織沒有看到員工參與是取得更好員工的績效的一個驅動力。我們的研究顯示,最大的貢獻變量指向工作滿意度。

人力資源管理經理和實踐人員能夠從本研究中得到一些啟示,即為了提高員工的工作滿意度和員工績效,可以提高員工的參與度。為了幫助人力資源管理經理提高員工的參與度,我們提出下列建議:

1.塑造高參與型組織文化。為了一起努力實現組織的整體共同目標,管理者必須在他們之間和他們的員工之間建立一種高參與型的組織文化。管理者的決策能力在很大程度上取決于他們對員工的認識了解。傳統上,員工們將其工作視作經濟保障和社會地位的來源,但今天的員工也有其他的價值追求,包括希望為對員工、顧客和供應商負責任的公司工作,希望通過工作而獲得滿足感和實現自我價值等。管理者必須根據這些變化來發展企業文化。可以制定一個發展計劃,使員工有機會接觸到人力資源開發和跨文化培訓的概念。給員工授權權力下放是必要的,這樣員工可以在控制中實現結果目標。管理人員可以通過一個務實的、良好的組織政策以及長期的員工發展計劃組合來實現建立高參與型組織文化的目標。

2.管理層支持員工參與實踐。高員工參與型體系要想在組織運作正常,管理層的大力支持必不可少。[8]

3.培訓員工參與所需知識和技能。培訓也有助于減少管理層實施員工參與計劃的潛在的障礙。[9]

4.需要研究如何實施員工參與實踐項目。管理者需要研究如何實施員工參與項目,也需要關注實施員工參與新的系統相關的潛在成本,并理解它是組織進行的人力資本投資,將會給組織帶來長期性的回報。不幸的是,許多組織對其經營者進行考核時通常僅與短期績效表現指標掛鉤,而不是與成功培養開發人才相聯系。

5.給予員工信息和及時反饋。給予員工信息和及時反饋能夠改善組織的整體生產力,可以成為管理開發重點領域之一(見表1)。如果科學地建立一個信息系統并加以充分利用,則可以以小的投入獲得生產率方面的巨大的潛在的收益。

6.給予員工參與足夠的安全感。并非所有的員工都希望在組織中充分參與。那些希望在組織中充分參與的人員,需要有組織支持下的足夠的安全感。

員工績效的提升,有賴于構建員工參與文化,提高員工的工作滿意度。筆者希望員工參與研究能夠對推進我國人力資源管理理論研究和實踐創新、提升員工績效和組織績效有所裨益。

[1]Cotton,J.L.Employee involvement.Newbury Park,CA:Sage.

[2]Mayo,E.The human problems of an industrial civilization[M].New York:Macmillan,1933.

[3]Doucouliagos,C.(1995).Worker participation and productivity in labor managed and participatory capitalist firms:Ameta analysis.Industrial and Labor Relations Review,49(1):58-77.

[4]Lawler,E.E.,Mohrman,S.A.,& Ledford,G.E.(1995).Creating high performance organizations.San Francisco:Jossey Bass.

[5]Miller,K.I.,& Monge,P.R.(1986).Participation,satisfaction and productivity:A meta analytic review.Academy of Management Journal,29(4):727 -753.

[6]Ciavarella,M.A.(2003).The adoption of high-involvement practices and processes in emergent and developing firms:A descriptive and prescriptive approach.Human Resource Management,42(4).

[7]Ramsey,H.,Scholarios,D.,& Harley,B.(2000).Employees and high-performance work systems:Testing inside the black box.British Journal of Industrial Relations,38(4).

[8]Tesluk,P.E.,Vance,R.J.,& Mathieu,J.E.(1999).Examining employee involvement in the context of participative work environments.Group & Organization Management,24(3).

[9]Wilson,J.P.,& Western,S.(2001).Performance appraisal:An obstacle to training and development?Career Development International,6(2).

F272.93

A

1002-7408(2012)02-0093-04

陳小平(1977-),男,湖南衡陽人,首都經濟貿易大學勞動經濟學院副教授,北京大學和美國伊利諾伊大學香檳分校聯合培養管理學博士,研究方向:人才與人力資源開發。

[責任編輯:孫 巍]