普通二本院校四、六級機考策略研究*

黃秀君

(廈門理工學院外語系,福建 廈門 361021)

普通二本院校四、六級機考策略研究*

黃秀君

(廈門理工學院外語系,福建 廈門 361021)

大學英語四、六級機考即將全面實行,但普通二本院校卻還存在一些亟待解決的問題,如學校硬件滯后,資金匱乏,教師教學理念落后,教學設施陳舊,學生動機缺失等。針對這些問題,校方、教師及學生應分別做好各自工作,即學校做好后勤保障,教師利用后方法策略研究最適合學生的教法,而學生則必須接受元認知策略培訓。

二本院校;四、六級;機考;后方法;元認知策略

備受矚目的大學英語四、六級考試改革已經拉開序幕,機考即internet-based test(IBT)已于2008年12月正式登場,來自全國53所院校成為首批試點單位,在外語界產生巨大反響。這次改革是實行四、六級考試以來的第三次,無論是考試內容還是考試方法都是徹底的。改革力度之大、考試范圍調整之廣前所未有,可謂一場顛覆性的變革。其目的是想利用考試的反撥作用也稱后效作用(wash-back)促進教學和學習。早在20世紀80年代末,英國測試專家 A.Hughes就明確提出考試對教學正確導向作用的重要性∶“如果考試設計者認識到由于考試對教學的不正確的導向作用,使學生和教師把寶貴的時間和精力浪費在無助于他們達到學習目的的教學活動中,那么,他們將會不惜一切代價使所設計的考試對教學產生正面反撥作用。”[1]

大學英語四、六級改革就是以改促教,從而促學[2]。就是要發揮大學英語四、六級考試“指揮棒”的積極作用,改變大學英語學習現狀,徹底改變聾啞英語,還語言學習真正面目。這一顛覆性的變革,無論對一線教師還是對改革最直接的受益者——學生來說都是巨大的挑戰,不僅應從生理(眼、耳、口、腦等器官協調運作)和心理做好準備,還要在學習方法和策略上做大的改變,才能適應并取得好成績,進而達到改革目的。

一 題型變化

較之前的改革最大的變化就是由原先的聽力閱讀并行(各占35%)到如今的聽力比重達到70%,而且考試時間比傳統考試縮短了20分鐘。除了閱讀理解外,其它各項包括寫作都以聽力為基礎。而且,還增設了跟讀,不僅要聽懂,還要能說出,并能被計算機識別,那就意味著口語各方面的能力需大幅提升,否則必將慘敗。機考強化了英語聽力的應用能力。這些能力恰恰是大學英語教育的主旨所在,也是社會的真正需求。

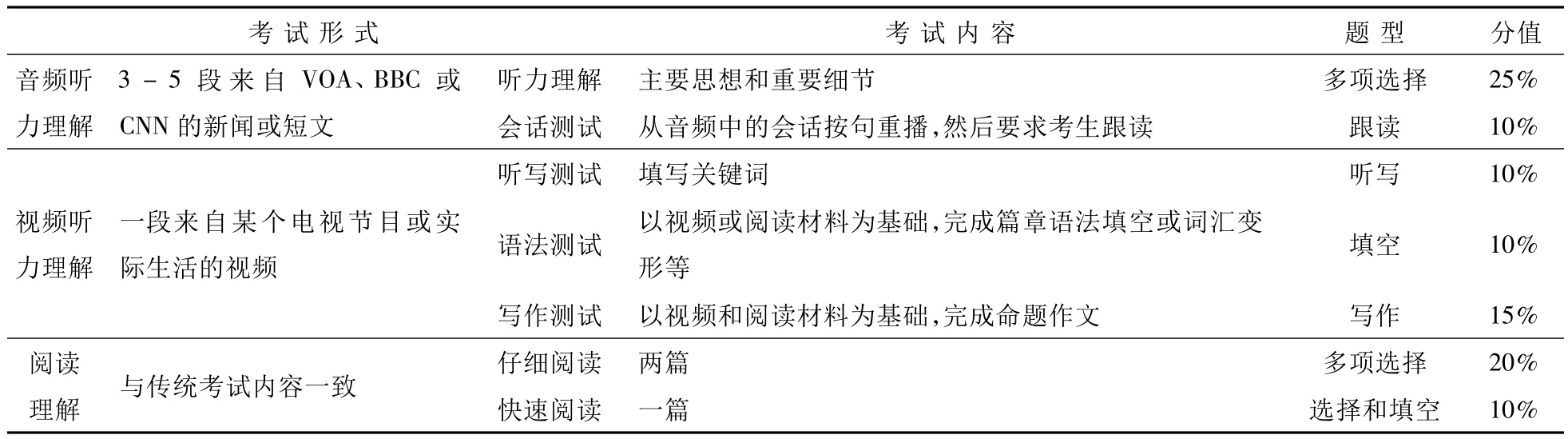

表1 大學英語機考內容

表1一目了然地展示了機考的三部分∶音頻聽力理解、視頻聽力理解和閱讀理解。音頻第一部分類似傳統聽力理解,所不同的就是語料來源。傳統聽力材料是脫離實際生活的非自然的語料,是為考試而特意量身定做的,平時的訓練材料也一樣,而機考語料全部來自VOA、BBC或CNN電臺新聞、訪談、講座等真實、實時語料,美式發音不再是唯一,英式發音貫穿其中。語料的根本變化導致機考難度加大,這也是改革的根本,回歸學習語言的真正目的——實際生活中交際的需要。音頻第二部分就是新增項目——跟讀。音頻中的會話按句重播,然后要求考生跟讀,考察考生語音語調等口語能力。

機考第二部分是視頻聽力理解,要求考生觀看一段5分鐘左右的視頻(同樣來自實際生活)。能否看懂這段視頻是接下來聽寫、語法和寫作的關鍵,只有真正看懂了,才能繼續完成篇章語法填空或詞匯變形及相關評論寫作等內容。音頻和視頻聽力理解占總分值70%,可見聽力的重要性,這也符合常規。在日常和學術交流中,聽懂是第一位的,只有聽懂了,才能有反饋,才能交流。

機考第三部分就是閱讀理解,其中兩篇仔細閱讀,一篇快速閱讀,與傳統(2007年之后)題型基本一致,占總分值的30%。這種布局,反映出教育部的戰略眼光∶聽說為主,閱讀跟進,加大輸入比例,兼顧輸出份額。

這一場變革,終于將語言學習拉回到正常的軌道,面臨這艱巨的挑戰,各校主管部門能否主動出擊,做好教學改革的后勤保障?一線教師能否及時調整教學,積極思考,研討創新適合中國學生的教學方法?學生能否沉下心來,調整心態,努力學習?這些都關乎改革的成敗。然而,除了少數重點院校,絕大部分二本院校情況并不樂觀,存在許多亟待解決的問題。

二 普通二本院校大學英語現狀

學校硬件滯后,學生動機缺失,目前普通二本院校的大學英語現狀不容客觀。一方面,有來自重點院校新形勢的壓力,是繼續基礎英語教學還是放棄基礎英語學習專業英語?是一味跟風還是根據實際情況走自己的路?另一方面,投入建設基于計算機系統的網絡學習平臺需要大量的資金,很多院校望而卻步。盡管一些院校已經開通網絡自主學習平臺,但也存在許多不容忽視的問題,如網絡速度慢,學生學習時間又相對集中,導致待機時間太長,或頁面根本打不開,學生感覺浪費時間,而且影響情緒。還有就是網絡學習需要支付費用,盡管學校給予一定優惠(如我院每學期免費10小時),但要充分利用網絡上一些資源,這些遠遠還不夠,上網收費也制約了部分學生的學習愿望。

原有的老一些的院校,設施落后,甚至連多媒體教室數量都有限,而新建本科院校雖設施比較完善,各個教室都是多媒體,但卻開發利用不足,很多教師沒有自己的課件,多媒體只是變成了可以隨意翻頁的黑板,由照本宣科變成“照屏宣讀”,這讓本來就已厭學的學生更反感,學生從小學到高中,一直超負荷行走,認為只要考上大學就踏上樂土,導致上大學后很多學生失去奮斗目標,沒有學習動力。對像英語這樣需要投入大量時間反復與遺忘作斗爭的科目,倘若沒有奮斗目標和學習動力,是很難支撐下去的。再加上與高中截然不同的教法,在面臨四、六級挑戰時,很多學生就望而生畏,幾番較量,干脆就放棄了,進而形成惡性循環。

三 應對策略

首先應該明確的是,只有少數重點大學可以考慮把基礎英語讓位于專業英語,因為這些院校的學生英語入學水平已較高,完全可以專注于專業英語的學習了。而其他非重點院校學生的英語入學水平只有1800詞左右(高中大綱要求),盡管一些地區已經采用新大綱,要求3800詞,但實際上部分學生連1800詞也達不到,這樣的水平是無法繼續專業英語的學習的,更無法完成雙語聽課任務。老一代語言學家章振邦曾指出,要把普通英語教學任務下放到中學階段去完成,以便學生進入高校時便可專注于專業英語的學習[3]。因此,要退出基礎英語學習,需要教育部戰略性的方針指導,高中到大學銜接過渡得當,方能行得通。因此,目前階段,普通二本院校還應以基礎教育為主,積極投入到以聽說為主、基于計算機系統的大學英語教學改革中去。

(一)學校應做好硬件保障

教育部高教司司長張堯學在2008年大學英語教改工作會議上明確指出∶“各高等學校要進一步重視大學英語教學改革工作,采取切實有力的政策和措施,幫助大學英語教師解決各種必須的設備、經費和相關條件問題,做好大學英語教改的領導、支持和保障服務工作。”[4]

以聽說為主的、基于計算機系統的大學英語教學改革需要建立強大的多功能網絡自主學習平臺,學校應給予大學英語更多的投入,促進教學硬件的改造升級,完善外語學習環境。這些投入都是必不可少的,因為還沒有哪個學科能像大學英語這樣成為衡量個人能力及整個學校教學水平的橫向指標。大學英語教學離不開學校的領導與支持。教學改革搞好了又能極大地提高學校的聲譽,提高廣大學生的學習興趣、創新能力和國際交往能力[5]。因此,各高校應整合現有計算機網絡資源,并從長期效應考慮,籌措資金,建設并完善網絡平臺環境,及時更新,保證網速正常,取消收費制度,使之成為真正意義的自主學習平臺,學生可以隨時、隨地、隨愿地學習,這樣才能創造個性化、多樣化、立體化的大學英語教學體系。

(二)教師利用后方法策略研究教學

有大樓的不一定是好大學,有大師的才能是好大學。改革成功與否很大程度上取決于一線教師。教師必須轉變觀念,努力鉆研教法,探索新形勢下適合自己,更適合學生的教學方法。要對學生進行需求分析,把他們的學習狀況、學習目的、學習態度、學習偏好、需求與期望和目前的外語水平等納入分析范疇,然后,根據分析結果制定出對自己和學生都有益的教學策略和目標,并隨時調整和改進教學方法和計劃,最終達到教學目的。21世紀的教學更要注重挖掘個性潛力,因材施教。

根據美籍印度學者 B.Kumaravadivel(2006)[6]的“后方法”教學法的原則,語言教師應擺脫傳統教學法的束縛,注重研究自己的教學語境,在教學實踐中提煉教學理論再將其回歸到教學實踐中去。因為傳統的教學法大都是在歐美等發達國家發展起來的,往往以一種“放之四海皆準”的姿態在第三世界國家大力推廣,而忽視了這些國家實施教學的具體語境。因此,其倡導的教學原則或模式在實際教學中往往難以體現,教學效果也不甚理想[7]。因而,我們要超越傳統教學法,反思教學實踐,建構符合中國教學語境的教學理論和方法。

因此,為了適應機考70%的聽力比重,必須找到適合學生的提高聽力的方法。網絡時代,聽力材料豐富多彩,但卻不能吸引學生主動去練習。其中主要原因是沒有正確練習方法,無從下手。學生平時練習都是從一級甚至預備級開始,逐步到四、六級,由慢到快,但經年的努力,還是聾啞英語。對此,筆者自創“反向模式”聽力訓練法——即一反傳統由慢到快訓練聽力的方法,先訓練學生聽快語速材料,并要求竭力精確重復所聽內容,直到能脫口而出[8]。前期實證研究表明效果顯著(p=0.046<0.05),已達到統計學上的顯著差異。這是因為,反向模式聽力訓練法利用了語速與聽力理解速度的錯配關系來強化聽力速度,取得快慢兩個速度差,由于自己變快而使常速材料變成了慢速,進而輕松聽懂常速材料,不僅如此,由于強調精確重復,口腔肌肉得到充分鍛煉,跟讀能力自然也就得心應手了。

(三)學生接受元認知策略培訓

接受元認知策略的培訓,增強學習動機,提高計算機應用能力。機考是無情的指揮棒,但教師要有情,教師要對學生進行元認知策略培訓。學習英語有依賴性強、獨立性弱、動機不明確等特征,這些都嚴重影響了學習效果。因此,有必要對學生進行元認知策略的培訓。元認知策略是指學習者對認知活動的思考和反思,包括對認知活動的計劃、監控以及認知活動完成后所進行的自我評估等。元認知策略是高一級的管理技巧,是成功地計劃、監控和評估學習活動的必要條件,對提高學習效果起著最為核心的作用[9]。很多實證研究都證實了元認知策略培養對學習者自主學習能力的促進作用。Abraham(1990)[10]指出元認知是導致學生語言成績優劣的深層原因。隨著學生元認知策略意識的提高,學生元認知策略運用也能激活他們的思維、認知系統,使其積極主動發揮作用,這將有利于學生發展深層學習興趣和動機。眾所周知,興趣是最好的老師,而強烈的學習動機才是堅持到底的最有力武器,只有這樣才能形成外語學習的良性循環。

學生還應加強實際操作計算機的能力及網絡閱讀英語習慣,因為機考的每個部分都有嚴格的時間限制,時間一到就自動切換到下一部分,每一個選擇題平均給15秒鐘作答,如果不訓練,根本不能協調一致,不能及時完成作答。媒體技術的發展改變了人們以往主要通過報紙和電視獲取信息的傳統方式,在網上讀新聞和聽新聞,已發展成當代社會獲取信息和交流信息的新渠道。因此英語新聞的視聽能力和在網上搜索英語信息的閱讀能力正是現實對考生實際應用能力的要求[11]。

大學英語四、六級網考已是大勢所趨,因此要抓住機遇,因勢利導,借助機考的“指揮棒”效應,學校、教師和學生三方面共同努力,校方做好后勤保障工作,保證網絡自主學習平臺的順利進行和維護升級;教師除了更新計算機方面知識外,更應加強業務能力,不僅要努力專研適合學生的教學法,更要了解學生的心理需求,并創造條件使之得到滿足,馬斯洛(1951)[12]指出,無休止的需要是人的特性,人總是在希望著什么,這是貫穿人整個一生的特點。一個人如果能知道自己真正的高級需要,知道自己真正想要什么,那無疑是一個重要的心理成就。教師的任務就是要引導學生發現自己的真正需求,有需求,就有動機,只有動機明確,才能發揮潛能,創造輝煌。除此之外,學生還必須接受元認知策略訓練,有了需求和動機,再加上自我規劃和管理,才能實現真正意義上的自主學習,才能攻克聾啞英語,順利通過機考。

[1]金艷.大學英語四、六級考試改革思路與未來展望——解讀《全國大學英語四、六級考試改革方案》(試行)[J].中國大學教學,2005,(5).

[2]金艷.提高考試效度,改進考試后效——大學英語四、六級考試后效研究[J].外語界,2006,(6).

[3]束定芳.外語教育往事談(第2輯)[M].上海:上海外語教育出版社,2005.

[4][5]張堯學.關于大學英語四、六級考試改革的總體思路[J].外語界,2008,(5).

[6] Kumaravadivelu B.Toward a postmethod pedagogy[J].TESOL Quarterly,2001,(4).

[7]華維芬.外語教學方法研究新趨勢——《理解語言教學:從方法到后方法》述評[J].外語界,2008,(5).

[8]黃秀君,周維江.大學英語聽力反向模式訓練實證研究[J].黑龍江高教研究,2008,(6).

[9]O’Malley J M,Chamot A U.Learning strategies in second language acquisition[M].Cambridge:Cambridge University Press,1990.

[10]Abraham.Strategies of unsuccessful language learners[J].TESOL Quarterly,1990,(24).

[11]蔡基鋼.大學英語四、六級網考:意義和反撥作用[J].外語電化教學,2009,(9).

[12] Maslow A H.Conflict,frustration and the theory of threat[J].Abnormal and Social Psychology,1951,(38).

(責任編校:譚緯緯)

H310.42

A

1008-4681(2012)01-0148-03

2011-10-19

2010年廈門理工學院教研教改課題,編號∶000429。

黃秀君(1968-),女,遼寧鳳城人,廈門理工學院外語系副教授,碩士。研究方向∶二語習得。