線性代數課堂教學初探

王敬童

(湖南商學院信息學院,湖南長沙410205)

線性代數課堂教學初探

王敬童

(湖南商學院信息學院,湖南長沙410205)

針對線性代數課程的自身特點,結合教學實踐,從概念教學、命題教學、解題教學等幾個方面,對線性代數課堂教學進行了初步探討。

線性代數;概念教學;命題教學;解題教學

線性代數是討論代數學中線性關系經典理論的課程,是高等院校理工類、經管類等各專業的一門重要的基礎理論課,它對于培養學生的計算能力、抽象思維能力、邏輯推理能力和工程實踐能力有著不可忽視的作用。由于線性代數內容抽象、形式化程度高,而且教材中理論多、應用少,學生在學習這門課程時普遍感到有一定的難度。本文根據線性代數課程的特點,并結合筆者多年的教學實踐經驗,從概念教學、命題教學、解題教學等幾個方面,對線性代數課堂教學進行研究和探討。

一 概念教學

概念是思維的細胞,是濃縮的知識點。在基本概念的教學中,教師如果能巧妙地引入重要概念,就會淡化數學概念的高度抽象性,充分激發學生的學習興趣和創造熱情。課堂教學中,應充分展現概念的發生發展過程——展示概念的發生和發展的實際背景,引導學生充分運用已有的知識結構弄清概念的來龍去脈,認識概念的本質屬性,明確和理解概念的內涵與外延,從而構建起相應的概念。在概念教學實踐中,可以通過類比、聯想概念之間的異同,找出每個概念的特點,以挖掘出每個概念的關鍵點。

如n階行列式概念的引入。在現行的大多數線性代數教材中,行列式是學生接觸的第一個概念,也是非常抽象的一個概念。在教學中,我們一般由初等數學中常見的二(三)元線性方程組的簡潔公式解入手引入二(三)階行列式。對于含有n個方程n個未知量的線性方程組:

這類方程總可以用消元法來求解,但是消元法沒有一個統一的公式,而解的統一公式在很多情況下有很重要的意義(就像一元二次方程公式解的作用),因而有必要尋求該類線性方程組的公式解。我們一般會考慮,通過定義一般的n階行列式,來給出它的公式解,進而引導學生,不難發現:二(三)階行列式有如下共同特征:(1)二階是2!=2項的代數和,三階是3!=6項的代數和;(2)它們的每一項都是不同行不同列元素的乘積,并且包含了所有可能的不同行不同列元素的乘積。除符號外,二階的項可寫成:a1j1a2j2,三階的項可寫成:a1j1a2j2a3j3。這樣學生就不難發現,從二(三)階行列式推廣至n階行列式唯一的障礙就是乘積項的符號,從而順理成章地引入排列及逆序數等概念,進而通過逆序數歸納定義n階行列式。在教學中,還可以進一步引導學生從二(三)階行列式及其展開式的結構入手探尋其共同規律,通過引入余子式和代數余子式的概念,進而導出用低階行列式定義高一階行列式的思想,即從行列展開的角度定義n階行列式。這是現行線性代數教材中常用的2種n階行列式的定義,它們在不同情況下有不同的作用。這樣,學生通過自己循序漸進的探究,極大地激發了探求新知識的欲望,同時也為Cramer法則以及矩陣的引入做好了鋪墊。

再如矩陣運算的引入。矩陣理論是線性代數的核心內容之一,而矩陣的運算是矩陣理論的主動脈。所以如何巧妙地引入矩陣的運算是非常關鍵的。在教學中,為加深學生對矩陣運算性質的理解,可引導學生將矩陣與數的運算性質作類比。例如定義了矩陣的加法、減法與乘法之后,學生理所當然地就會思考能不能像數的運算那樣定義矩陣的除法運算呢?即這樣定義呢?在肯定學生類比意識的同時,我們可以與學生一起探究,在數的運算中,除法可以看成是乘法的逆運算,b÷a=,因為數的乘法滿足交換律,因此有確切的含義。但在矩陣運算中,因為乘法不滿足交換律,BA-1=A-1B往往不成立,因而B÷A=沒有確切的含義,因此不能定義矩陣的除法。進一步指出,數的運算里邊,通過倒數的引入實現了除法通過乘法來實現,可以把這種通過倒數來實施除法的思想延拓到矩陣中來。若記b=a-1,則數的倒數由ab=ba=1唯一確定,而矩陣乘法中單位矩陣E相當于數的乘法運算中的1,從而水到渠成地引入逆矩陣的概念,進一步指出,可逆矩陣是一類最重要的矩陣,應用非常廣泛,如Cramer的證明、求解矩陣方程等。在教學中,將要學習的知識與學生以前掌握的知識聯系起來再深入講解,這樣,一方面使陌生的、抽象的、晦澀難懂的知識在學生心中建立起熟悉、親切、能學易學的形象;另一方面,可激發學生的知識創造力。

又如線性相關概念的引入。線性相關概念是線性代數課程的一個難點,又是重點,對它的理解如何將直接決定著對該課程中心內容的掌握及應用的程度,這個概念是提升學生數學能力的一個很好憑借。而線性相關性概念的抽象性使得學生對這些概念缺乏感性認識,難以把握概念的本質。因而簡短而頻繁地返回主題能更好地幫助學生深刻理解,所以在教學內容安排上可以交叉重疊,層層推進。在教學中,可結合二維與三維向量線性相關性的幾何直觀加深理解,其效果較直接給出定義要好。

二 命題教學

在課堂教學中,應充分展現命題的探究過程——通過實際問題或數學問題的情景展示,使學生在實驗觀察、主動探索和討論中獲得關于命題的直覺認識,并形成關于命題的猜想,感受命題的發展演變和形成的過程。問題的設計是學生理解和接受新概念的關鍵點,以及學生學習新內容的興奮點,從而能達到引發學生思考,引導學生提問題,進一步促使學生很自然地得出并理解結論的目的。

如講解初等矩陣與初等變換的關系時,可舉例用三類初等矩陣左乘與右乘矩陣,引導學生通過觀察結果總結出定理的內容。

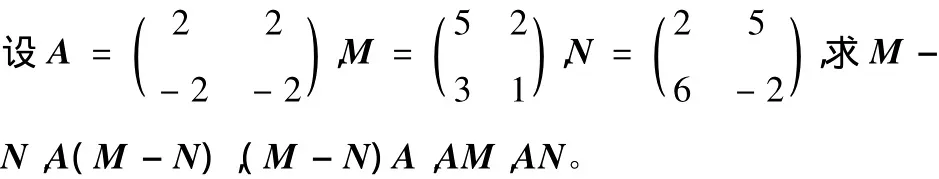

再如在講解矩陣乘法的三大特征時,可舉例:

容易算得:

如矩陣的秩是矩陣的一個非常重要的不變量,是討論向量組的線性相關性、深入研究線性方程組等問題的重要工具。學習了其基本性質,以及用初等變換求具體矩陣的秩之后,結合n階矩陣A可逆的充分必要條件是A可以表示為若干初等矩陣的乘積,引導學生從初等變換的角度去看待可逆矩陣左(右)乘矩陣,不難發現下面的重要性質:

設P、Q為滿秩矩陣,則r(A)=r(PA)=r(AQ)=r(PAQ)。

課堂中讓學生思考:

三 解題教學

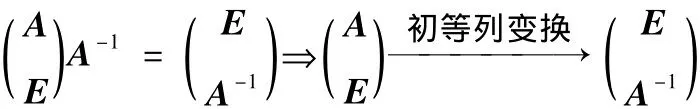

在線性代數的學習中,學生普遍反應課聽得懂,但解題卻力不從心,沒有一把解題的萬能鑰匙。這是因為學生還不習慣線性代數的高度抽象性,同時這方面的基本思維訓練缺失。在教學中,教師應充分展現解題思路的獲得過程——不僅要展示如何從題設、結論的等價條件出發,做出具體分析,如何聯想、探索、猜想、推理、轉化,如何挖掘易被忽視的語義信息及處于隱蔽狀態下的已知條件的思維過程,還要展示在解題思路受阻時,如何合理變換策略,另辟蹊徑,從而達到目的的思維過程。只有這樣,才可以使數學結論生動、鮮活和充實,成為學生易于理解和接受的東西。也只有這樣,才能使學生領會到數學的思想內涵,才能使學生的數學思維能力得到培養,才能使學生體會到數學發現和創造的樂趣,使學生感受到數學的美和內在魅力。如初等變換法求矩陣的逆。問題提出:《淺性代數》在第二章第三節中給出了矩陣A可逆的充要條件的同時,也給出了利用伴隨矩陣求逆矩陣A-1的一種方法,即A-1=該方法稱為伴隨矩陣法。但當矩陣A的階數較大時,求A* 很繁瑣,此方法不實用,而分塊思想只適應于某些特殊的高階矩陣,不具普遍性。那么如何找到一種簡單的方法呢?由矩陣的分塊乘法有:

可以發現:n階矩陣A可逆的充分必要條件是A可以表示為若干初等矩陣的乘積。因此,由初等矩陣與初等變換的關系可知,求矩陣A的逆矩陣A-1時,可構造矩陣n×2n矩陣(A E),然后對其施以初等行變換將矩陣A化為單位矩陣E,則上述初等變換同時也將其中的單位矩陣E化為 A-1,即

這就是求逆矩陣的初等行變換法。當然也可以利用初等列變換,事實上

進一步引導學生:A行等價于其行最簡形F,則存在可逆矩陣P,使得PA=F,如何求這個可逆矩陣P?(提示:(這個可逆矩陣P唯一嗎?)隨著問題的解決,學生不難發現初等行變換求逆矩陣是其一特殊情況。

進一步鋪設問題:求逆矩陣的初等變換法能否求解矩陣方程AX=B、XA=B?

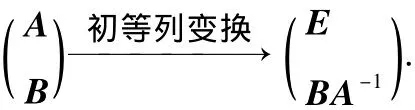

問題分析:其實推導求逆矩陣方法的過程就是求解矩陣方程的過程,因為求A-1就是求解矩陣方程AX=E的解,而對一般的矩陣方程AX=B只要將(A E)中的E換成B,然后利用初等行變換即可。事實上A-1(A B)=(E A-1B)即

這樣就給出了用初等行變換求解矩陣方程AX=B的方法。

同理,求解矩陣方程XA=B,等價于計算矩陣BA-1,亦可利用初等列變換求矩陣BA-1.即?

在教學中,可讓學生課后思考:①能用初等行變換求解矩陣方程XA=B嗎?②能用初等變換求解矩陣方程AXB=C嗎?

四 結 語

在大學數學教學中,線性代數教學有著非常重要的基礎地位,課堂教學所涉及的細節太多,舉凡綱要之本,則是課堂教學設計。教師應在鉆研教材的同時,精心設計和組織教學內容,巧妙引入概念,有目的地設計聚合式的問題情景,充分展示知識的發生發展過程,挖掘其思想內涵,引導學生主動獲取、發現問題,從有關的概念、定理及其證明的過程中尋找方法、挖掘本質、領悟思想,不僅要關注結果,更要關注過程,從而有效提高學生的綜合數學素養。

[1]同濟大學數學教研室.工程數學--線性代數(第五版)[M].北京:高等教育出版社,2007.

[2]北京大學數學系幾何與代數教研室小組.高等代數(第三版)[M].北京:高等教育出版社,2003.

[3]陳維新.線性代數(第二版)[M].北京:科學出版社,2008.

[4]梁曉毅.線性代數—題型與方法[M].西安:西安電子科技大學出版社,2003.

[5]張禾瑞,郝炳新.高等代數(第四版)[M].北京:高等教育出版社,1999.

[6]趙慧斌.問題驅動是線性代數有效的教學法之一[J].高等數學研究,2008(4).

G642.0

A

1674-5884(2012)04-0085-03

2012-03-04

王敬童(1973-),男,湖南雙峰人,講師,博士,主要從事代數學與信息安全研究。

(責任編校 晏小敏)