構(gòu)式語法語言觀視角下的大學(xué)英語教學(xué)行動(dòng)研究

劉 芬,曾山青,彭伯良

(1.湖南師范大學(xué)外國語學(xué)院,湖南 長(zhǎng)沙410081;2.邵陽學(xué)院 外語系,湖南邵陽422002)

構(gòu)式語法語言觀視角下的大學(xué)英語教學(xué)行動(dòng)研究

劉 芬1,2,曾山青2,彭伯良2

(1.湖南師范大學(xué)外國語學(xué)院,湖南 長(zhǎng)沙410081;2.邵陽學(xué)院 外語系,湖南邵陽422002)

構(gòu)式語法是在認(rèn)知語言學(xué)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,其語言的構(gòu)式觀、非模塊觀和體驗(yàn)觀賦予英語教學(xué)諸多有益的啟示。通過行動(dòng)研究的方法,將構(gòu)式語法的語言觀應(yīng)用于大學(xué)英語教學(xué)實(shí)踐,提出有意義教學(xué)、從整體上把握語言及對(duì)語言信息組塊的原則,進(jìn)行教學(xué)改革。研究發(fā)現(xiàn),在構(gòu)式語法語言觀基礎(chǔ)上形成的新的教學(xué)原則和方法可以切實(shí)提高教學(xué)效果,其中詞匯與語法結(jié)構(gòu)的教學(xué)效果最好,然后是寫作和閱讀理解。

語言觀;大學(xué)英語教學(xué);行動(dòng)研究

一 語言的構(gòu)式觀、非模塊觀和體驗(yàn)觀

語言理論的探討和語言現(xiàn)象的研究,無外乎是要找出語言規(guī)律,對(duì)語言作出合理的解釋,最終達(dá)到服務(wù)語言學(xué)習(xí)和運(yùn)用的目的。語言的構(gòu)式觀、非模塊觀和體驗(yàn)觀是構(gòu)式語法對(duì)語言本質(zhì)獨(dú)特的理解,為英語教學(xué)改革提供了新的視角。

傳統(tǒng)的結(jié)構(gòu)式—形式意義對(duì)應(yīng)體,即構(gòu)式(construction),是語言的基本單位,構(gòu)式是形式與規(guī)約意義的配對(duì),二者之間的象征性具有內(nèi)在聯(lián)系[1]。Dissel[2]進(jìn)一步提出,構(gòu)式是一個(gè)特定形式與一個(gè)特定功能或意義的結(jié)合體,其中形式指音系、形態(tài)和句法特征,功能指語義、語用和語篇特征。語言系統(tǒng)是由許多構(gòu)式相互作用和制約而形成的,按照這一觀點(diǎn),語言習(xí)得過程就是構(gòu)式習(xí)得的過程[3]。所有構(gòu)式都具有習(xí)語特征,也應(yīng)當(dāng)和習(xí)語一樣,作為一個(gè)不可分割的整體或稱組塊儲(chǔ)存在知識(shí)結(jié)構(gòu)中。

從詞項(xiàng)到句式是由凝固性不同的各種構(gòu)式組成的連續(xù)體[4],這就是語言的非模塊觀。正如詞匯與語法構(gòu)成連續(xù)統(tǒng)一樣,語義與語用知識(shí)也可認(rèn)為是一個(gè)連續(xù)統(tǒng)〔:9:216〕。構(gòu)式及構(gòu)式義與人類經(jīng)驗(yàn)有關(guān)〔1:5〕。其本質(zhì)在于它是人們對(duì)客觀世界經(jīng)驗(yàn)和體驗(yàn)的結(jié)果。因此,語言的學(xué)習(xí)和理解是有賴于個(gè)人經(jīng)驗(yàn)的意義的建構(gòu)過程。語言的體驗(yàn)性決定了語言的象似性和理據(jù)性。把語言符號(hào)硬性規(guī)定為任意的或象似的,都是重視一方面,而忽視了另一方面的表現(xiàn)[5]。

鑒于外語教學(xué)中的一些問題,我們?cè)噲D將語言的構(gòu)式觀、非模塊觀和體驗(yàn)觀運(yùn)用于大學(xué)英語教學(xué)改革[6],探究新的教學(xué)原則與教學(xué)方法,提高教學(xué)效果。

二 研究的問題及對(duì)象

通過對(duì)語言構(gòu)式觀、非模塊觀和體驗(yàn)觀的反復(fù)研究和討論,針對(duì)大學(xué)英語教學(xué)自身的特點(diǎn),我們制定了三個(gè)原則應(yīng)用于實(shí)際教學(xué):有意義教學(xué)的原則;從整體上把握語言的原則;對(duì)語言信息進(jìn)行組塊的原則。此外還注重對(duì)語言構(gòu)式的講解、概括和歸類,以推進(jìn)教學(xué)改革。

本研究主要回答以下3個(gè)問題:1)有意義教學(xué)、從整體上把握語言及對(duì)語言信息進(jìn)行組塊的教學(xué)原則是否具有可行性?2)是否能有效地提高教學(xué)效果?3)在哪些教學(xué)層面上效果更好?

以邵陽學(xué)院新生本科兩個(gè)自然班為研究對(duì)象,兩個(gè)班級(jí)人數(shù)分別為46人和48人。入校的新生都實(shí)行隨機(jī)分班,各個(gè)自然班中學(xué)生的英語水平總體相當(dāng)。在本研究中,為了對(duì)照比較,設(shè)46人班為控制班,48人班為實(shí)驗(yàn)班。

三 行動(dòng)研究

(一)研究方法和步驟

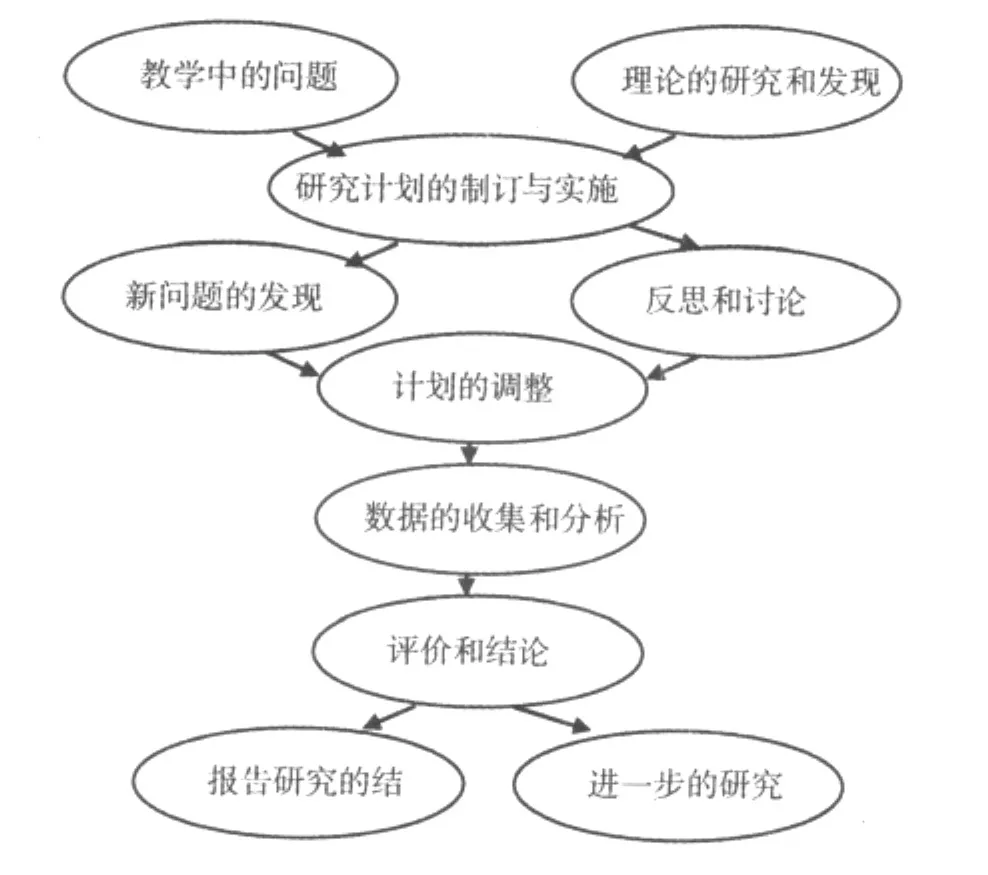

本研究采用的主要是行動(dòng)研究的方法。研究者既是理論的研究探討者又是實(shí)踐教學(xué)中的行動(dòng)者。在行動(dòng)研究過程中,我們主要參照Kemmis和Mctaggart提出的研究思路,即“行動(dòng)”和“研究”有機(jī)結(jié)合起來的反思性研究主要包括四個(gè)步驟:計(jì)劃、行動(dòng)、觀察和反思。盡管有些學(xué)者認(rèn)為Kemmis的這套研究模式過于死板,缺乏靈活性,實(shí)際上,它非常簡(jiǎn)潔地概述了行動(dòng)研究的必要的幾個(gè)階段。此次研究報(bào)告包含的是整個(gè)研究的一個(gè)階段性的成果,我們的研究過程描述如圖1所示:

圖1 行動(dòng)研究流程圖

在長(zhǎng)期的教學(xué)實(shí)踐中,我們特別關(guān)注到了一些問題。把語言分成若干模塊來處理,即語音、詞匯、句法和語義、語用教學(xué)分離,導(dǎo)致學(xué)習(xí)者不善于從整體上把握語言,從而影響其語言綜合運(yùn)用能力。構(gòu)式語法對(duì)語言本質(zhì)的獨(dú)特理解使我們深受啟發(fā),我們重新認(rèn)識(shí)了學(xué)生的經(jīng)驗(yàn)、興趣和需求在語言學(xué)習(xí)中的重要性,作為連續(xù)統(tǒng)的語言自身也要求我們?cè)谡Z言教學(xué)中要把語音、詞匯、句法、語篇和語義、語用教學(xué)有機(jī)結(jié)合起來。

據(jù)此,我們制訂了相關(guān)研究計(jì)劃并在教學(xué)中加以實(shí)施。本文第一作者同時(shí)擔(dān)任控制班和實(shí)驗(yàn)班的大學(xué)英語教學(xué),在常規(guī)課堂上開展行動(dòng)研究。在行動(dòng)研究中發(fā)現(xiàn)的問題,均提出來交課題組反思、討論,并加以解決。控制班的教學(xué)采用慣常使用的方法,在實(shí)驗(yàn)班則堅(jiān)持有意義教學(xué)、整體教學(xué)和組塊的原則,突顯詞匯、短語和語篇構(gòu)式的教學(xué)。實(shí)驗(yàn)時(shí)間為四個(gè)月,對(duì)兩個(gè)班的教學(xué)強(qiáng)度相當(dāng),對(duì)其他條件也都加以嚴(yán)格控制,以增加此項(xiàng)研究的信度和效度。

本研究報(bào)告主要描述了兩個(gè)階段的研究:前兩周為研究計(jì)劃試行階段和主要問題的發(fā)現(xiàn)階段;接下來的3個(gè)半月是根據(jù)實(shí)施中出現(xiàn)的實(shí)際問題對(duì)計(jì)劃作出調(diào)整、修改和實(shí)施新計(jì)劃的階段,這期間包括行動(dòng)者因具體情況對(duì)計(jì)劃所做的一些微調(diào)。

實(shí)驗(yàn)開始前,為了考察控制班和實(shí)驗(yàn)班兩個(gè)班級(jí)學(xué)生的英語知識(shí)和英語綜合運(yùn)用能力,我們進(jìn)行了一次包括語法和搭配(30')、詞匯結(jié)構(gòu)(10')、閱讀(40')和命題作文(20')總計(jì)100分的測(cè)試,即前測(cè)。在實(shí)驗(yàn)過程中,要求實(shí)驗(yàn)班的學(xué)生堅(jiān)持每次課后寫學(xué)習(xí)心得3~5句話(兩個(gè)星期),教師寫日志(4個(gè)月),記錄實(shí)驗(yàn)進(jìn)展和教學(xué)情況,反思出現(xiàn)的問題。兩周以后,收集學(xué)生學(xué)習(xí)心得和教師日志,對(duì)實(shí)驗(yàn)對(duì)象進(jìn)行訪談,并對(duì)所得數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和討論,對(duì)計(jì)劃進(jìn)行修改、調(diào)整和完善,再繼續(xù)實(shí)施行動(dòng)研究。在教學(xué)實(shí)驗(yàn)完成以后,對(duì)兩個(gè)班的學(xué)生再進(jìn)行一次與前測(cè)內(nèi)容和題型都對(duì)應(yīng)的后測(cè)。最后對(duì)研究過程中所收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較和分析。

(二)反思和計(jì)劃的調(diào)整

在前兩周共8課時(shí)的計(jì)劃試行階段,我們主要發(fā)現(xiàn)并著重討論了兩個(gè)問題:對(duì)構(gòu)式進(jìn)行概括和歸類的問題;具體構(gòu)式的教學(xué)方法問題。

對(duì)構(gòu)式進(jìn)行歸類和概括,可以揭示語言的內(nèi)在規(guī)律,幫助學(xué)生達(dá)到語言學(xué)習(xí)事半功倍的效果。在講解具體構(gòu)式及構(gòu)式意義并對(duì)其進(jìn)行歸類和概括的過程中,研究者碰到了一些棘手的問題。有些構(gòu)式,如主謂構(gòu)式、及物構(gòu)式、敘事體構(gòu)式、廣告體構(gòu)式等,其語義或功能十分抽象,這些構(gòu)式具體示例由典型到非典型,實(shí)際上是一個(gè)語義上相互關(guān)聯(lián)的構(gòu)式家族。還有如動(dòng)詞-ed構(gòu)式、動(dòng)詞–ing、名詞前置修飾語以及進(jìn)行體、過去式等各類時(shí)體構(gòu)式,都可以看成是語義上具有家族相似性的構(gòu)式家族。在教學(xué)中對(duì)這些構(gòu)式家族如何進(jìn)行具體描述?要解決這個(gè)問題,無疑會(huì)涉及到與構(gòu)式語法理論密切相關(guān)的其它語言學(xué)理論,如原型理論和隱喻理論、非范疇化理論、次范疇理論等等。由此,我們也認(rèn)識(shí)到構(gòu)式理論與其它相關(guān)的語言學(xué)理論的依存關(guān)系。為了更加合理有效地解釋語言現(xiàn)象,除了堅(jiān)持構(gòu)式意義的存在,即“整體大于部分之和”,還需要上述其它理論的支持。

為了收集學(xué)生關(guān)于新的教學(xué)方法的反饋信息,課題組對(duì)他們進(jìn)行訪談,及時(shí)作出調(diào)整。幾次教學(xué)實(shí)踐課后,我們對(duì)收集的資料進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)大多數(shù)學(xué)生對(duì)原來所接觸的有關(guān)英語語言現(xiàn)象的解釋并不滿意,對(duì)這些新穎的語言理解方法懷有好奇之心。特別是研究者首先通過講解cover、performance意義和用法,提出人類的隱喻思維在詞義擴(kuò)展和演變過程中的認(rèn)知功能時(shí),所有學(xué)生都表現(xiàn)出極大的興趣,也認(rèn)識(shí)到了隱喻思維的存在和作用。在反復(fù)的實(shí)踐中,我們發(fā)現(xiàn)結(jié)合現(xiàn)實(shí)世界中的事物和事件結(jié)構(gòu),是可以用簡(jiǎn)潔、易懂的語言對(duì)抽象、復(fù)雜的語言表征進(jìn)行解釋和說明的。

從語素到語篇的語言單位都是語言構(gòu)式,攜帶了一定的句法、語用或語篇信息,如何對(duì)這些形式和意義或形式和功能的配對(duì)體進(jìn)行有效的教學(xué)呢?經(jīng)過幾次課的教學(xué)實(shí)踐,我們發(fā)現(xiàn),堅(jiān)持有意義教學(xué)的原則,結(jié)合學(xué)習(xí)者的認(rèn)知圖式、已有的經(jīng)驗(yàn)和對(duì)語言的個(gè)人理解進(jìn)行教學(xué)有助于語言構(gòu)式的習(xí)得。至于如何呈現(xiàn)語言構(gòu)式及其特征的問題,我們提出了對(duì)包括形式和意義及功能的相關(guān)信息進(jìn)行組塊教學(xué)。信息組塊教學(xué),即在語言構(gòu)式的教學(xué)過程中可以對(duì)語言形式和功能(句法和語篇功能)進(jìn)行組塊,也可以對(duì)語言形式及其所蘊(yùn)涵的語義和語用信息(包括語言的概念意義及其所承載的文化內(nèi)涵、思維方式及價(jià)值觀念等)進(jìn)行組塊,從而將不同層面的語言構(gòu)式及構(gòu)式特點(diǎn)置于一個(gè)統(tǒng)一的有機(jī)相聯(lián)的整體當(dāng)中。

(三)數(shù)據(jù)的收集和分析

1.訪談

在整個(gè)行動(dòng)研究中,我們先后隨機(jī)對(duì)實(shí)驗(yàn)班中15位同學(xué)進(jìn)行過2次訪談。

第一次是在研究前期,即前兩周的計(jì)劃試行期,訪談的主題是如何對(duì)語言構(gòu)式進(jìn)行講解的問題。當(dāng)問到想不想了解更多語言現(xiàn)象背后的認(rèn)知依據(jù)時(shí),有13位同學(xué)表現(xiàn)了濃厚的興趣:“我們不想被語言問題牽著鼻子走,當(dāng)然想知道為什么這樣為什么那樣”、“這些東西有點(diǎn)味道”,訪談的結(jié)果促成行動(dòng)計(jì)劃的調(diào)整,除了語言形式和現(xiàn)象的講解外,還結(jié)合語言事實(shí),對(duì)其中的認(rèn)知理據(jù)做簡(jiǎn)單的說明。

第二次是在實(shí)驗(yàn)結(jié)束后,了解學(xué)生對(duì)行動(dòng)研究中采用的教學(xué)方法的態(tài)度和看法。在訪談中,14位同學(xué)都表示,老師總是想要找出理由來說明語言問題,即解釋為什么,這種語言教學(xué)的方法和先前他們所接觸的不一樣,很有意思。當(dāng)他們意識(shí)到語言現(xiàn)象的生成還有根有據(jù),覺得十分神奇。只有一位同學(xué)有點(diǎn)疑議,說“這個(gè)好像有點(diǎn)復(fù)雜”。其他同學(xué)的態(tài)度是:“中學(xué)時(shí),老師在教句型時(shí),基本上是告訴大家,這個(gè)就是這樣,熟能生巧,多練習(xí)就學(xué)會(huì)了,對(duì)于那些說不出其所以然的問題,更是要大家接受、記住就行了”、“對(duì)說不清的問題,就一腳踢到約定俗成,沒什么道理可講,有時(shí)候,讓我們一頭霧水”、“沒想到,語言還真是可以解釋的”、“學(xué)習(xí)后的梳理、總結(jié)和概括,真的很有用”、“把教學(xué)內(nèi)容和我們周圍的世界聯(lián)系起來,感覺好理解多了”、“在碰到問題時(shí),我總想知道為什么,可惜有些問題還是說不清楚,希望能盡快發(fā)現(xiàn)這些規(guī)律和理據(jù),這樣英語恐怕沒這么難了吧”、“我原來對(duì)英語學(xué)習(xí)沒有興趣,覺得很枯燥,好難。聽了您的分析,我相信可能所有的語言形式背后都會(huì)有一種可以解釋的理由有待我們?nèi)グl(fā)現(xiàn)。”

2.學(xué)習(xí)心得和教學(xué)日志

學(xué)生所記錄與研究相關(guān)的學(xué)習(xí)心得進(jìn)一步證實(shí)了從訪談中收集到的數(shù)據(jù)。46名(95%)同學(xué)都按老師的要求寫了比較具體的學(xué)習(xí)心得體會(huì),表示對(duì)本課程的期待。42名(87%)同學(xué)在學(xué)習(xí)心得中明確表示:在英語學(xué)習(xí)中,他們會(huì)有意識(shí)地使用一些學(xué)習(xí)策略,如試圖在理解的基礎(chǔ)上,歸納、概括出語言構(gòu)式的意義;能有意識(shí)地利用自己的認(rèn)知能力(最多的是隱喻思維)理解和掌握語言的意義;能有意識(shí)地把構(gòu)式形式和意義等相關(guān)信息組塊。教學(xué)日志主要記錄了在行動(dòng)研究過程中課堂內(nèi)的觀察、遇到的問題、對(duì)問題的反思及討論的結(jié)果。如在解釋和分析語言事實(shí)時(shí),把語言現(xiàn)象和學(xué)習(xí)者所處的現(xiàn)實(shí)世界聯(lián)系起來,引導(dǎo)學(xué)習(xí)者發(fā)現(xiàn)語言現(xiàn)象背后的認(rèn)知理據(jù),讓語言學(xué)習(xí)突破純粹行為主義的束縛,使得語言變得生動(dòng)形象,容易被學(xué)生接受和理解;課堂內(nèi),對(duì)于語言學(xué)習(xí)中的各種問題,絕大多數(shù)學(xué)生表現(xiàn)出極大的興趣和強(qiáng)烈的求知欲望,能主動(dòng)參與到更加深入的探討學(xué)習(xí)中來,課堂學(xué)習(xí)氣氛活躍而熱烈。這些都是行動(dòng)者對(duì)計(jì)劃作出修改或調(diào)整的重要依據(jù)。

3.前測(cè)和后測(cè)

為了盡可能確保數(shù)據(jù)的信度和效度,所有試卷都由授課教師獨(dú)自一人批閱,所得數(shù)據(jù)通過SPSS(Version17.0)處理。利用此軟件,我們主要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行獨(dú)立樣本T檢驗(yàn)和配對(duì)樣本T檢驗(yàn)分析。獨(dú)立樣本T檢驗(yàn)是對(duì)對(duì)照班和實(shí)驗(yàn)班在前、后測(cè)中的成績(jī)進(jìn)行對(duì)比,檢驗(yàn)兩個(gè)班之間是否有顯著性差異(p<0.05)。配對(duì)樣本T檢驗(yàn)則只是對(duì)實(shí)驗(yàn)班的前、后測(cè)進(jìn)行比較,檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)班的學(xué)生在4個(gè)月的學(xué)習(xí)后,語言知識(shí)和技能是否有了顯著的提高。

以下表1至表3是對(duì)前測(cè)和后測(cè)考試分?jǐn)?shù)進(jìn)行獨(dú)立樣本T檢驗(yàn)和配對(duì)樣本T檢驗(yàn)分析所得的數(shù)據(jù):

表1(a) 實(shí)驗(yàn)班和控制班前測(cè)學(xué)生分?jǐn)?shù)的統(tǒng)計(jì)描述

表1(a)表明實(shí)驗(yàn)班和控制班前測(cè)成績(jī)的平均值有一分多的差距。

表1(b) 實(shí)驗(yàn)班和控制班前測(cè)學(xué)生分?jǐn)?shù)獨(dú)立樣本T檢驗(yàn)結(jié)果

表1(b)Sig表明概率P〉0.05,可以認(rèn)為兩總體方差無顯著性差異。再看兩總體均值的檢驗(yàn)。由于兩總體方差無顯著性差異,從“兩方差齊”行的數(shù)據(jù)看出,t對(duì)應(yīng)的雙尾概率P〉0.05,可以認(rèn)為兩總體的均值無顯著性差異。也就是說,實(shí)驗(yàn)前,實(shí)驗(yàn)班和控制班的英語水平相當(dāng),成績(jī)無差異,可以對(duì)兩個(gè)班級(jí)進(jìn)行樣本檢驗(yàn)。

表2(a) 實(shí)驗(yàn)班和控制班后測(cè)學(xué)生分?jǐn)?shù)的統(tǒng)計(jì)描述

表2(a)該數(shù)據(jù)表明在后測(cè)中實(shí)驗(yàn)班成績(jī)的平均值高于控制班,有接近4分的差距,是否具有顯著性,我們要看下面的數(shù)據(jù)。

表2(b) 實(shí)驗(yàn)班和控制班后測(cè)學(xué)生分?jǐn)?shù)獨(dú)立樣本T檢驗(yàn)結(jié)果

表2(b)的數(shù)據(jù)中,先看總體方差,P〉0.05,可以認(rèn)為兩總體方差無顯著性差異。再看兩總體均值的檢驗(yàn)。由于兩總體方差無顯著性差異,從“兩方差齊”行的數(shù)據(jù)看出,t對(duì)應(yīng)的雙尾概率P〈0.05,可以認(rèn)為兩總體的均值存在顯著性差異。即,后測(cè)中實(shí)驗(yàn)班的成績(jī)好于控制班的成績(jī),且具有顯著性差異。

表3(a) 實(shí)驗(yàn)班前測(cè)與后測(cè)學(xué)生分?jǐn)?shù)的統(tǒng)計(jì)描述

表3(a)表明,實(shí)驗(yàn)前和實(shí)驗(yàn)后學(xué)生的測(cè)試分?jǐn)?shù)的平均值有較大差異。實(shí)驗(yàn)后的平均成績(jī)高于實(shí)驗(yàn)前的平均成績(jī)六分多。

表3(b) 實(shí)驗(yàn)班前測(cè)與后測(cè)學(xué)生分?jǐn)?shù)的簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)及檢驗(yàn)

表3(b)表明,實(shí)驗(yàn)前和實(shí)驗(yàn)后的簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)高達(dá)0.935,概率值P〈0.01,說明實(shí)驗(yàn)前后學(xué)生的成績(jī)有顯著的正線性關(guān)系。

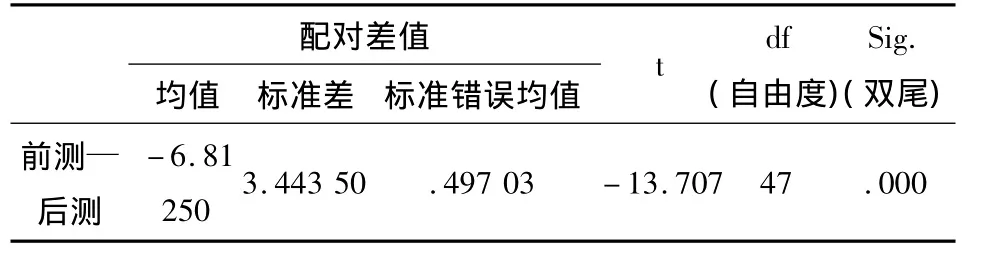

表3(c) 實(shí)驗(yàn)班前測(cè)與后測(cè)學(xué)生分?jǐn)?shù)的配對(duì)樣本T檢驗(yàn)

表3(c)中t對(duì)應(yīng)的雙尾概率P值為0.000(P﹤0.01)。在統(tǒng)計(jì)上表明,兩次測(cè)試的成績(jī)總體平均值存在顯著差異,與前測(cè)相比,后測(cè)中學(xué)生的成績(jī)有顯著的提高。也就是說,采用新原則和新方法的教學(xué)改革,教學(xué)效果明顯。

前測(cè)和后測(cè)的內(nèi)容為語法和搭配(30')、詞匯結(jié)構(gòu)(10')、閱讀(40')和命題作文(20'),為了弄清楚新的教學(xué)原則和方法在哪些教學(xué)層面上效果更好,我們對(duì)各部分內(nèi)容的平均分值進(jìn)行了比較,得到下表4:

上表數(shù)據(jù)顯示,語法和搭配、詞匯結(jié)構(gòu)、閱讀和命題作文各部分的平均分值分別增長(zhǎng) 13.65%、18%、5%、8.67%。實(shí)驗(yàn)結(jié)束后,學(xué)生的前兩部分的得分均值有了較大幅度的提高,其次作文,然后是閱讀理解。可以這樣認(rèn)為,采用有意義教學(xué)、從整體上把握語言和注重對(duì)構(gòu)式進(jìn)行講解、概括與歸類的原則,并對(duì)語言形式和意義進(jìn)行組塊教學(xué),學(xué)生語法和詞匯結(jié)構(gòu)的學(xué)習(xí)效果更明顯,與閱讀理解相比,其寫作水平提高更快。

表4 前后測(cè)各部分內(nèi)容的平均分值

四 結(jié)論和發(fā)現(xiàn)

通過4個(gè)月的行動(dòng)研究,根據(jù)相關(guān)資料和數(shù)據(jù),我們可以得出這樣的結(jié)論:采用有意義教學(xué)、從整體上把握語言和對(duì)語言信息進(jìn)行組塊的教學(xué)原則,進(jìn)行大學(xué)英語教學(xué)研究,不但是可行的,還能切實(shí)提高教學(xué)效果;在教學(xué)效果方面,詞匯與語法結(jié)構(gòu)的教學(xué)效果最好,其次是寫作和閱讀理解。本研究還有如下發(fā)現(xiàn):

第一,語言現(xiàn)象和語法規(guī)則不是只有靠枯燥的機(jī)械記憶掌握的,而是現(xiàn)實(shí)世界和人類認(rèn)知共同作用的產(chǎn)物,和我們對(duì)世界的體驗(yàn)和認(rèn)識(shí)密不可分,是可以根據(jù)常識(shí)和個(gè)人的體驗(yàn)來理解,并作出解釋的。構(gòu)式的教學(xué)更重要的是在于注重對(duì)構(gòu)式及其意義的體會(huì)和理解。

第二,對(duì)語言構(gòu)式進(jìn)行概括和分類,把高度抽象的構(gòu)式義和學(xué)生對(duì)現(xiàn)實(shí)的體驗(yàn)結(jié)合起來,探究語言背后的理據(jù),這樣符合語言學(xué)習(xí)規(guī)律和經(jīng)濟(jì)性原則,有利于語言的理解和掌握。

最后,語言理論的學(xué)習(xí)對(duì)學(xué)習(xí)規(guī)律的掌握毫無疑問是具有推動(dòng)作用的。這對(duì)語言教師是一個(gè)很大的挑戰(zhàn),即教師自己既要是語言理論的研究者,是專家學(xué)者型,對(duì)語言現(xiàn)象背后的理據(jù)有一定的了解或有自己的發(fā)現(xiàn),同時(shí)又要是實(shí)踐型的,懂得教學(xué)規(guī)律,懂得如何把理論運(yùn)用于實(shí)際教學(xué)。

[1]Taylor,R .Cognitive Grammar[M].New York:Oxford University Press,2002.

[2] Diessel,Holger.The Acquisition of Complex Sentences[M].Cambridge:Cambridge University Press,2004.

[3]任慶梅.構(gòu)式習(xí)得認(rèn)知心理機(jī)制詮釋研究綜述[J].外國語,2007(6):39-43.

[4]Goldberg A E.Constructions:A new theoretical approach to language[J].外國語,2003(5):1 -11.

[5]王 寅.認(rèn)知語法概論[M].上海:上海外語教育出版社,2006.

[6]鄧云華,劉 芬.構(gòu)式觀與語言構(gòu)式教學(xué)[J].西安外國語大學(xué)學(xué)報(bào),2010(2):14-18.

G642

A

1674-5884(2012)04-0117-04

2012-03-05

國家社科基金項(xiàng)目(07BYY007);湖南省高校教育改革研究項(xiàng)目(湘教通[2009]321號(hào)-321);湖南省社科基金項(xiàng)目(09YBB359)

劉 芬(1974-),女,湖南邵陽人,副教授,英語語言學(xué)在讀博士,主要從事認(rèn)知語義學(xué)、二語習(xí)得研究。

(責(zé)任編校 羅 淵)

- 當(dāng)代教育理論與實(shí)踐的其它文章

- 高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)人員績(jī)效考評(píng)指標(biāo)體系研究

- 深層的文化對(duì)話①

——翻譯“定向變異”現(xiàn)象個(gè)案透視 - 城鄉(xiāng)地區(qū)中小學(xué)英語師資差異分析研究①

——以婁底市為例 - 對(duì)我省社會(huì)體育專業(yè)學(xué)生就業(yè)狀況調(diào)查與專業(yè)學(xué)科建設(shè)的思考

- 高職高專學(xué)前教育專業(yè)男生心理健康狀況調(diào)查分析

- 調(diào)查大學(xué)英語教師的情緒智力對(duì)積極的教師教學(xué)行為的影響