由頂崗實習轉化就業的控制措施研究和實踐

張衛東

(濟南工程職業技術學院,山東 濟南 250000)

由頂崗實習轉化就業的控制措施研究和實踐

張衛東

(濟南工程職業技術學院,山東 濟南 250000)

從學校管理主體的角度出發,作者以本院的建筑工程技術專業為例進行分析,通過實施頂崗實習轉化就業的措施控制,提升了由頂崗實習到就業的轉化率,增強了高職畢業生的實踐技能、就業質量,調動了管理工作人員工作的積極性,促進了企業與學校的深度融合。

建筑工程技術專業 頂崗實習 就業轉化管理 控制措施

我國高等職業教育肩負著高等教育與職業教育的雙重使命,為現代化建設培養了大量高素質技能型專門人才,為高等教育大眾化作出了重要貢獻。為促進高等職業教育健康發展,《教育部關于全面提高高等職業教育教學質量的若干意見》(教高[2006]16號文件)指出要大力推行工學結合,突出實踐能力培養,改革人才培養模式,積極推行頂崗實習等有利于增強學生能力的教學模式;引導建立企業接收高等職業院校學生實習的制度,加強學生的生產實習和社會實踐,高等職業院校要保證在校生至少有半年時間到企業等用人單位頂崗實習。由此可見,頂崗實習能提高畢業生的實踐能力,體現職業教育的優勢。

一、頂崗實習轉化就業是提高就業質量的關鍵

我院歷來十分重視學生的實踐教學和畢業生就業工作,建立以學院“一把手”為組長,分管院長、學生處長、就業辦公室主任、教務處主任、各院系主任書記為成員的實習就業工作領導小組。層層落實責任制,以提高學生頂崗實習就業工作的質量。近三年畢業生的就業率都在95%以上,單純從就業的量上看,學院畢業生就業率已達到國家要求,但從就業的“質”來看,則不盡如人意。

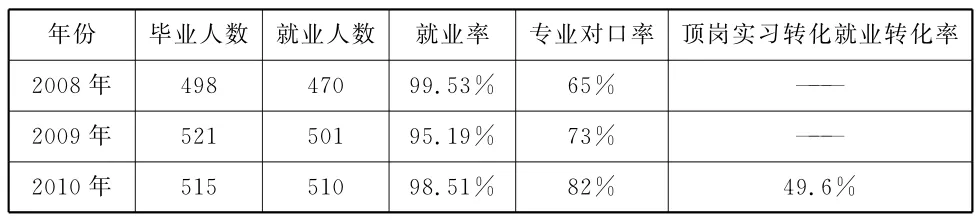

表1反映了我院近三年的建筑工程技術畢業生實習就業情況(數據由學院就業處提供)。

表1 建筑工程技術專業實習就業情況

從上表可以看出,學院頂崗實習就業管理存在兩個主要問題。

(一)專業對口率較低。

個別學生自己聯系的實習崗位與專業培養目標不一致,造成學生實習崗位與所學專業不對口。學院為了能及時給學生安排頂崗實習單位或者某些單位的待遇很高且對專業的要求不高等原因對學生產生誘導,使一些學生盲目頂崗實習,學生到單位后感到自己所學的專業與從事的工作不對口或者不完全對口,認為浪費時間,發揮不了頂崗實習的作用。

專業對口率是畢業生就業質量與學校教育資源利用效益的重要指標,較低的專業對口率一方面說明教育資源存在極大的浪費,另一方面說明畢業生的就業能力和就業質量較低。

(二)頂崗實習就業轉化率較低。

頂崗實習轉化就業轉化率是肯定頂崗實習工作的一個重要指標,轉化率低說明頂崗實習就業工作還存在問題,可通過循環模式進行分析改進。

通過頂崗實習,用人單位基本上可以不用培訓,學生就可以直接上崗,使企業減少了人才培養的成本,并且擁有一批高素質、高技能、較穩固的勞動者。作為一個企業,員工的流動是很正常的事,一般年流動率在10%—30%。企業應建立穩定的人才補充、培訓基地,確保實時補充技術力量,解決企業人才緊缺的問題,同時豐富企業文化,提高經濟效益。因此頂崗實習轉化就業是提高就業質量和深化校企合作的關鍵,這個工作要做好、做細。

二、建筑工程技術專業頂崗實習轉化就業管理控制措施

針對建筑工程技術專業畢業生實習就業質量不高的狀況,運用系統管理理論框架下的循環模式進行管理,從實踐“企業專班”模式、建立企業工作站、職業標準進課堂、完善頂崗實習就業工作流程,設計信息反饋平臺等方面推進工學結合模式的實習就業管理工作。

(一)實踐“企業專班”,優化工學一體的人才培養模式。

“企業專班”是指企業與學校共同招生、合作辦學(天齊班、明潔班等),校企共同制訂人才培養方案;學生入校即與企業簽訂合約,實習、頂崗、就業到合約企業,融員工與學生為一體;企業專家參與核心課程的教學,教師在企業任職,并參與企業的技術研發,融教師與師傅為一體;學生的學習過程是按照企業的工作過程開發,學生在校的學習與企業工作同步,融學習過程與工作過程為一體;核心課程的學習既可以安排在學校的實訓室,也可以安排在企業的項目現場,利用校企共同的優勢資源培養學生的職業能力,融學校課堂與項目現場為一體;學校與企業共同根據企業標準、行業企業技術標準制訂課程考核評價標準,校企雙方共同對學生進行考核,融課程標準與職業標準為一體。

(二)建立“企業工作站”,推進校企合作。

建立企業工作站,工作站負責就業、學生頂崗實習、學生教育管理,為學生提供實習與就業崗位,做好校企合作的深度融合和對接,將企業管理理念與學校管理理念有機結合,提高學生的擇業、就業、創業能力。學院為工作站所在企業提供專業培訓,以提高企業員工的整體素質;配備專業教師幫助企業解決項目中的難題,為企業排憂解難、節約資金。

(三)對接課程教學與崗位標準,優化學業背景。

通過調查得知,學生頂崗實習轉化就業率低的一個主要原因是學生的專業技能、學業背景同崗位相適應的程度不高。由企業提供未來就業工作崗位、典型工作任務,通過校企雙方對典型工作任務的分析,歸納形成行動領域;依據職業成長規律和認知規律遞進,重新調整課程結構,整合課程教學內容,將職業崗位標準對接核心課程教學標準,構建以工作過程為導向、基于職業崗位任職要求的課程體系。

(四)把握頂崗實習——就業流程,提高就業質量。

1.時間安排

建筑工程技術專業實行“2+1”教學模式,即學生兩年在校內進行基礎課程學習,1年在校外頂崗實習。分三個階段:準備階段,專業實習階段,教育提升階段。一般頂崗實習自每年9月至來年6月底結束(三年級的第三學年)。第一階段(2個月):準備階段,從每年的5月至6月,進行實習動員、職業規范、職業技能初期培訓。第二階段(9個月):從每年9月至第二年6月,進行專業實習,撰寫實習日記。第三階段(1個月):每年7月,進行畢業總結提升、信息反饋。實習結束后,指導教師根據學生的實習態度、實習能力、工作成績和實習總結等幾個方面按照實習評分標準進行綜合考評,評定出實習成績。

2.選擇實習企業與項目

就業與頂崗實習推薦工作遵循以下基本原則:以學校推薦為主,以個人聯系為輔,在自愿的基礎上選擇與專業相關的就業與實習崗位。一般采取請企業人力資源負責人與學生面對面舉行企業推介會,然后組織學生自愿報名面試,簽訂頂崗實習協議[4]。

建筑工程的建設周期較長,其總體可分為基礎工程、主體工程、裝飾工程、屋面工程四大分部工程,并且每一分部工程中的分項工程有一定的重復性。如一般的主體工程常包括混凝土工程、模板工程和鋼筋工程。建筑房屋一般分為低層、標準層和頂層。對于標準層,盡管其所處的高度不一樣,但施工方法基本一樣,如果能選擇有代表性的項目進行針對性的實習,學生就可在短期內全方位提高實踐能力和專業素質。因此,學院在考慮實習項目時一般選擇至少有三個單元以上的能組織工程流水施工的建設項目。比如:基礎施工、裝飾施工、屋面施工及驗收同時進行的項目。這樣的實習項目能讓學生參與工程建設的全過程,還可以讓學生得到施工組織方面的訓練。

3.選擇實習內容

建工專業培養的是應用型人才,其職業崗位是施工員、質量員、安全員、測量員、造價員、資料員等。根據這一培養目標和職業崗位群對職業崗位能力的要求,確定實習內容。

(1)資源管理方面包括建筑材料的采購、施工機具的選用和使用;

(2)進度控制方面包括流水施工、網絡計劃的應用、施工進度的控制方法;

(3)質量控制方面包括質量檢查驗收的標準和方法、質量問題的分析和處理;

(4)安全控制方面包括安全管理體系的建立、《建筑施工安全檢查標準》的應用、職業健康安全管理體系的流程、事故分析處理方法和程序;

(5)造價控制方面包括工程造價的確定、工程價款結算、成本控制;

(6)合同管理方面包括投標報價、施工合同的簽訂、建筑工程施工索賠;

(7)現場管理方面包括臨時供水供電、施工平面布置、編制施工組織設計、施工技術資料編制、施工日志的填寫;

(8)組織協調方面包括勞工組織、開工報告的辦理、項目經理部的建立及施工隊伍的組織、技術交底、技術復核、圖紙會審、結構工程中間驗收、工程項目竣工驗收;

(9)施工技術內容包括定位放線、分項工程施工工藝,施工方法。

根據以上共9個方面,33個實習內容,制定出考核標準,作為頂崗實習成績評定的內容之一。

4.跟蹤管理安排

按照原先制定的管理機制,對有10名以上學生實習的大型企業派教師駐企業指導,對10人以下的中小企業采取巡查、電話、網絡等方式指導。

5.考核評價

通過《學生實習實訓管理考核辦法》,由校內指導老師和企業指導老師共同進行考核評價,以企業老師考核為主。頂崗實習結束時,企業導師將對其指導的每名學生進行綜合鑒定評分。打破單純以課堂考試結果評價學生的傳統做法,建立突出學生職業素質的實習全程評價和校企多元考核的開放性評價體系。將企業內部人力資源管理機制融入對學生的評價指標體系中,實現在真實的職業環境中將學生評價、教師評價與生產實踐過程中的各個環節及要素有效結合。學生頂崗實習的最終成績由四部分構成,包括企業導師評價占50%,學校指導教師評價占20%,頂崗實習日志占20%,實習總結報告占10%。

(五)頂崗實習就業工作信息反饋。

頂崗實習轉化就業工作研究自2007級畢業生開始實行,頂崗實習結束,通過總結與交流,信息反饋發現如下問題。

1.學生無法完全滿足崗位技能要求;

2.學生頻繁變動頂崗實習崗位;

3.頂崗實習轉化就業轉化率較低。

三、分析結果,改進措施,繼續循環

根據上述信息反饋所反映出的問題,系部進行了改進。

(一)學生無法完全滿足崗位技能要求。

主要是學校課程教學的實踐部分針對性不強,還需強化技能訓練。針對測量技能、預算技能、混凝土結構施工圖平法識圖技能、CAD繪圖技能、專項施工方案編制技能等專業崗位必備技能,不少學生在頂崗實習中感覺到技能不熟,頂崗困難,有再次進行強化訓練的意愿和希望。

系部的具體做法是:雙休日開放系屬測量儀器室、計算機房,免費供應屆畢業生使用,進行專項技能訓練;安排專業教師值班,負責應屆畢業生“回爐培訓”的專項技能培訓指導;雙休日學生可以隨到隨學,直到自己掌握或滿意為止[7]。

(二)學生頻繁變動頂崗實習崗位。

頂崗實習的項目不一定有就業意向,學生為了以后的就業必定要不停地尋找合適的就業崗位實習,這是造成學生實習單位頻繁變動的主要因素。

系部的改進做法是:在頂崗實習準備階段,組織學生進入企業,了解企業和崗位,樹立頂崗實習轉化的就業意識。

(三)頂崗實習轉化就業轉化率較低。

就業與實習崗位:一般認為,只有簽訂就業協議之后才能稱為就業,否則只能稱為實習。而在實際操作過程中,有一部分企業希望考察學生一段時間之后再簽就業協議,也有一部分企業堅持取得畢業證后再簽就業協議,因此部分學生在企業頂崗實習結束并不能簽訂就業協議。另外,實習學生數量多,而企業崗位需求數量缺少,致使部分學生實習結束后無法轉化就業,這是轉化率較低的兩個主要原因。

(四)系部的具體改進做法。

1.為保證學生將來能充分就業,學校只向學生推薦有就業需求的企業,并且只推薦與企業用人需求數量相當的學生去面試,這樣實習期結束后學生基本可以留在實習企業就業。

2.從每年4月份開始,將畢業實習指導工作重心轉移到指導頂崗就業實習學生與單位聯系,迅速與實習單位簽訂就業協議和就業合同,并提前上崗就業,實現實習崗位過渡到就業崗位,從而實現頂崗實習直接轉化就業。

對2011屆建筑工程技術專業畢業生頂崗實習轉化就業工作結果進行分析,并落實改進措施,會使下屆學生頂崗實習就業工作有較大提高,促進頂崗實習的管理,提高學生就業的質量,形成積極的正向的循環。

[1]祁和義,陳艷紅.談準就業制模式下的畢業頂崗實習,職業教育研究,2008,(2):135.

[2]彭定,江熒.基于企業化運作模式的高職學生頂崗實習工作探索,職業技術教育,2009,(29):48-49.

[3]俞校明,張紅.高職生頂崗實習過程設計與質量控制研究,職業技術教育,2009,(29):66-68.

[4]龍建佑,就業、頂崗實習與畢業設計三結合的過程管理,職業技術教育,2009,29:46-47.

[5]李強,馮旭芳.建工專業頂崗實習的步驟與做法,中國職業技術教育,2008,Vol310,(18):19-21.

[6]綦穎,宋連喜.高職院校學生頂崗實習管理體系建設的研究與實踐,遼寧農業職業技術學院學報,2010,Vol12(3):44-46.

[7]陳剛,陳春梅.高職建筑施工類專業畢業頂崗實習管理的探索與實踐,2010,(7):114-116.