我國高校體育教師職業倦怠研究的回顧與反思

陳 平

(福建師范大學福清分校 體育系,福建 福清 350300)

我國高校體育教師職業倦怠研究的回顧與反思

陳 平

(福建師范大學福清分校 體育系,福建 福清 350300)

通過文獻檢索,回顧和反思高校體育教師職業倦怠研究的現狀,認為對高校體育教師職業倦怠現象的研究目前還沒能引起體育教育界學者足夠重視,提出以往的研究缺乏全面和深入、方法手段簡單、本土化程度不高、縱向追蹤研究極少等問題,并對職業倦怠現象進行分析。旨在為高校體育教師職業倦怠研究提供參考意見,為根本解決倦怠問題拋磚引玉。

職業倦怠研究;高校體育教師;存在問題;反思

美國臨床心理學家費登伯格(Freudenberger)1974年首次提出“職業倦怠”(Job burnout)一詞,用于描述個體在面對超強度工作時,所產生的身體和情緒衰竭的現象。[1]上世紀80年代心理學家Maslach等人從情感衰竭、去個性化、低成就感3個維度對職業倦怠進行深度詮釋,并編制3個版本的職業倦怠量表(MBI),即通用版、教師版、服務行業版。至此,對職業倦怠的研究成為西方發達國家職業壓力研究領域的核心課題。我國職業倦怠研究相對滯后,對高校體育教師職業倦怠的研究更是如此,可以說,真正意義上的研究始于2006年,發表的論文數在2007年顯著增多,2008年在體育類核心期刊發表的論文數顯著增多,其中,李國紅等人自編了高校體育教師職業倦怠量表,[2]之后至2011年體育類核心期刊僅出現2篇此類文章。一部分研究是以Maslach研究的結果為依據,主要從個體層面、工作層面和組織層面進行分析、綜述。另一部分研究同樣依據Maslach研究的結果采用問卷調查形式進行統計學分析,發表在體育核心期刊的主要是這類文章。總體而言,不論是在數量上還是在質量上,我國高校體育教師職業倦怠研究尚存差距,尤其在縱向實證研究方面。

1 研究對象、方法

(1)研究對象。在中國學術期刊全文數據庫中,檢索篇名和關鍵詞為“職業倦怠”和“高校體育教師”字樣的公開發表的文章,共進行兩次檢索。此外,為解決2011年下半年論文入庫的滯后性問題,又通過百度搜索進行同樣的搜索。一共收集到1999年至2011年發表的與此相關的文獻59篇。需要說明的是,樣本遴選的標準是專門針對高校體育教師職業倦怠的研究文獻,對那些涵蓋大、中、小學體育教師或泛指體育教師的文獻不在之列。

(2)研究方法。運用文獻計量法分析文章發表年代、發表刊物和涉及地域,并對相關研究結果進行歸納分析。

2 結果及分析

2.1 時間分布

過去13年在國內期刊上公開發表的有關高校體育教師職業倦怠的論文篇數基本呈上升趨勢,主要增長出現在2007年及以后(見表1)。說明倦怠現象已逐步引起高校體育界的重視,但與其他服務性行業的職業倦怠研究相比,論文數量仍然明顯偏少。

表1 1999年~2011年高校體育教師職業倦怠研究文獻年代分布情況(n=59)

2.2 刊物分布

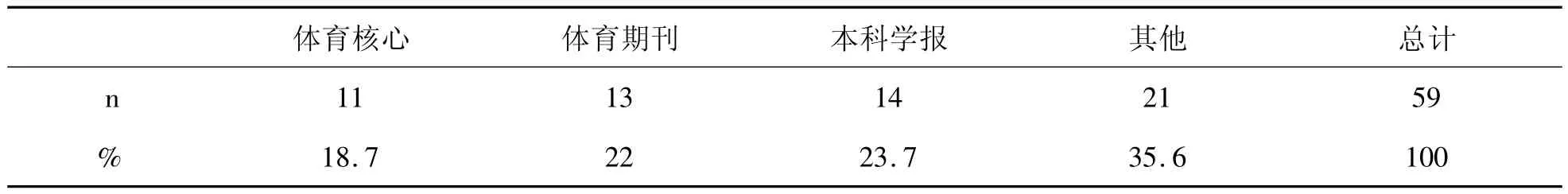

經過對文獻的統計分類,高校體育教師職業倦怠的研究論文(n=59)主要發表于4類刊物,,分別是體育核心期刊(以當年G8類核心目錄為準)、一般體育期刊(包括非核心體育學院學報)、本科院校學報和其他刊物,具體分布見表2。在統計時還發現,11篇核心期刊文獻有7篇出現在2007年和2008年,說明這個時段對高校體育教師職業倦怠的研究引起了國內學者及學術界的相對重視,是研究的高峰期。但整體質量偏低,反映學術界重視程度不夠。

表2 1999年~2011年高校體育教師職業倦怠研究文獻刊物分布情況(n=59)

2.3 涉及的地域分布

59篇論文中有22篇采用問卷調查實證研究,共涉及北京、上海、廣東、河南、新疆、湖南、浙江、湖北、陜西、山西、福建、安徽、遼寧、寧夏、甘肅等15個省、直轄市。

2.4 主要研究方法及結論

(1)主要研究方法。研究方法主要采用文獻資料法、問卷調查法、數理統計法、訪談法。絕大部分論文都是以Maslach研究的結果為依據,對情感衰竭、去個性化、低成就感3個維度進行分析、考量。問卷調查結果主要運用SPSS軟件進行分析。

(2)主要結論及影響因素。2004年北京國際心理學大會的資料顯示,教師是職業倦怠五大高發人群之一,59篇論文中綜述性研究普遍認為高校體育教師職業倦怠現象較嚴重,結論與之吻合。22篇采用問卷調查方式研究的論文涉及15個省、直轄市,其中,對13個省市的結論是職業倦怠普遍存在,另兩個省市的結論是整體上不是很嚴重。值得注意的是,對河南省高校體育教師的研究出現了兩種不太一致的結論,主要是調查對象、研究方法及時間不同而致。以下是一些具有代表性的結論。

李國紅等人的研究認為,北京市重點高校體育教師職業倦怠現象普遍存在,且男教師的職業倦怠普遍高于女教師;31~50歲年齡段的職業倦怠程度普遍較高;不同教齡的體育教師在情緒衰竭和去個性化層面上差異顯著;每周上課在12~16學時的教師表現得更為嚴重。[3]王恒等人的研究顯示,河南省高校體育教師普遍存在職業倦怠;自我成就感整體上隨教齡的發展呈U型發展趨勢;碩士以上學歷的高校體育教師自我成就感明顯高于本科學歷的體育教師;職稱在情感衰竭和自我成就感兩個維度上存在顯著的主效應。[4]邵錫山等人對山西的調查發現,山西省普通高校體育教師整個教學生涯中都存在倦怠現象,不同階段程度不同。其中,13~l8年教齡是體育教師職業倦怠最嚴重的階段,總體呈“雙峰型”的發展趨勢。倦怠程度與教師在不同階段所關注的問題有直接關系。[5]

井玲對武漢高校研究的結論是武漢高校體育教師目前的職業倦怠程度整體上并不嚴重,自我成就感降低相對突出;高校體育教師職業倦怠的狀況在性別、年齡、職稱、學歷等人口統計學變量上存在著一定的差異,但差異不顯著;大學體育教師職業倦怠的狀況與個體的人格因素有關。體育教師職業倦怠與A型性格正相關;與一般自我效能感呈負相關;與積極應對方式負相關。[6]閆曉等人認為,新疆高校少數民族體育教師的職業倦怠程度整體上并不嚴重。主要表現為較高的情緒衰竭和較低的個人成就感。感受到較高的來自科研、職業期望及自我發展的壓力,同時還感受到相當程度的來自工作因素、組織氣氛及學生因素的壓力。[7]郝明認為河南省高校體育教師的職業倦怠程度整體上并不嚴重,情緒衰竭相對突出。體育教師的職業倦怠與職業自我概念存在顯著相關,職業自我概念中工作滿意、師生關系和人際知覺對職業倦怠有顯著的預測作用。[8]

綜合來看,59篇論文的研究主要從情感衰竭、去個性化、低成就感三方面展開,對不同年齡、不同學歷、不同職稱、不同性別的高校體育教師進行比較研究,得出的較為集中的結論有以下幾點:一是高校體育教師職業倦怠現象普遍存在,大部分省、市比較嚴重;二是高校體育教師在職業倦怠的三個維度上均存在個體差異;三是高校體育教師在情感衰竭及低成就感方面較之去個性化具有顯著差異。影響因素主要有以下幾種:一是工作負荷重,家庭及工作壓力大;二是職業社會地位低,付出努力卻得不到重視;三是收入不高且職業發展渺茫;四是工作環境差;五是個體職業定位不準。

3 反思

3.1 高校體育教師職業倦怠研究存在的問題

(1)研究缺乏全面和深入,方法簡單。經過歸納對比發現,1999年至2011年有關高校體育教師職業倦怠問題的研究文獻大致可分為兩類,理論性分析綜述和問卷調查研究。其中,理論綜述文獻遠多于問卷調查文獻。理論性綜述文獻大多停留在點和面上,缺乏全面和深入探究,缺乏權威理論支撐;問卷調查文獻大部分的樣本偏少。文獻基本是使用資料法、訪談法、觀察法、調查法進行研究,極少使用個案法、實驗法和質化研究。研究方法和類型簡單粗放,缺少對高校體育教師職業倦怠成因的縱向追蹤研究。

(2)研究存有功利性。為了待遇、為了職稱而進行的研究難免落入俗套,難免粗制濫造。經過對文獻作者的年齡、學歷、職稱與其對應的文獻對比分析,發現有相當一部分作者存在職稱及學歷需求,當然,不能以此為據,就斷定作者的動機。但其中有部分文獻出現框架、內容、結論與其他文獻雷同,研究流于形式,缺乏說服力,且拼湊跡象明顯,確實讓人生疑。

(3)研究工具本土化程度不高。實證研究方面,目前國內用于研究教師職業倦怠的工具多直接搬用國外量表,少見其編修說明。[9]高校體育教師職業倦怠的實證研究同樣如此,22篇實證研究的文獻采用的研究工具大部分是沿用Maslach情感衰竭、去個性化、低成就感的3維模型,其量表計分方法大多采用Likert scale,有5分、6分、7分。極少數的研究對Maslach職業倦怠量表進行了修編,但其信效度值得商榷,即使部分問卷經過編制者檢驗具備了很高的信效度,卻依然缺乏更廣泛的運用及檢驗。概言之,高校體育教師職業倦怠研究呈現出研究理論模型過于單一、本土化研究工具缺乏、本土化程度不高的問題無法回避。

(4)研究水平尚待提高。過去13年對高校體育教師職業倦怠問題的研究水平偏低,僅有18.7%的文獻發表在體育類核心期刊上,大部分文獻發表的刊物層次不高,研究的深度廣度不夠,系統性缺乏,沒有把握高校體育教育的規律和特質,沒有抓住高校體育存在的主要矛盾,對揭示高校體育教師職業倦怠問題所起的作用十分有限。

3.2 高校體育教師職業倦怠引發的思考

教師是職業倦怠五大高發群體之一,高校體育教師職業倦怠普遍存在是不容質疑的,已得到許多研究的論證。由于起步較晚,研究尚需深入和完善。雖然研究者對影響高校體育教師職業倦怠的相關因素從個體、工作、組織層面進行了廣泛挖掘,對教齡、性別、學歷、職稱、工作壓力、社會支持、人格特質、應對方式與職業倦怠的關系進行了探索,但這些都是點和面上的探索,僅僅揭示了高校體育教師職業倦怠的現象,是一種適合所有職業的通用探索,缺乏體育職業特質,缺乏本質探索,對解決高校體育教師職業倦怠的作用值得商榷,需要進一步探討。

不同的文化背景會產生不同的職業看法,雖然我國的相關研究表明,Maslach的MBI具有良好的心理測量學指標,但畢竟是舶來品,可能水土不服,如果生搬硬套,對探究事物的本源無益,沒有任何一種方法可以放之四海而皆準,必須具體問題,具體分析。職業倦怠源自高強度工作壓力,對于高校體育教師這個職業而言,這種壓力有精神方面的,也有身體方面的。精神壓力主要來自社會職業歧視和相對剝奪感,這是中國重智輕體的傳統文化所致,其次來自文化素養和科研(職稱評定等)。毫不夸張,高校體育教師的精神壓力大過身體壓力,這就是中國國情。對高校體育教師職業倦怠的研究必須從中國的國情出發,抓住主要矛盾,解決壓力源。

(1)職前培養目標思考。教育是一個永遠無止境的過程。教育的核心是培養人,中國職前體育教師培養存在的最大問題是不知道如何培養人,以至于造成了極大的人才和資源浪費。全國有多少高校在重復著“不求回報”的無效教育,還在不計成本地重復生產著不為社會所需的“產品”?[10]這是目前中國高等教育的詬病,也是職前體育教師培養的真實寫照。應該培養怎樣的人,該怎樣培養人?首先必須有準確的目標定位。

目標是一種導向,它可使教育者調動自己的智慧,發揮主觀能動性,并在競爭心理的驅使下,想方設法不斷創設新的計劃、方法、條件,以求盡快達到目標。人類的一切活動,目的越是明確,越是具體,達成的可能性就越大。反之達成的可能性就越小,困難就越大。所以,目標太多、太模糊就等同于沒有目標。因此,制定教育目標,一定要剔除假、大、空。

職前體育教師培養過于宏大的目標應該重新認真思考。建國之初,體育專業的目標是“為國家培養中等學校的體育師資,適當培養一批教練員和體育干部”,60年代提出的目標是“必須全面扎實地學好并掌握基礎理論、基本知識、基本技能和培養實際工作能力,使學生能夠適應中等學校體育教學和開展群眾活動、業余訓練的需要”,之后幾十年基本定位在“體育師資”。這些目標的指向還算基本靠譜。最近的一次是2003年,目標是“培養面向現代化、面向世界、面向未來,適應我國社會主義現代化建設和基礎教育改革與發展的實際需要,德、智、體、美全面發展,專業基礎寬厚,具有現代教育觀念、良好的科學素養和職業道德以及具有創新精神和實踐能力,能從事學校體育與健康的教學、訓練、競賽工作,并能從事學校體育科學研究工作、學校體育管理工作及社會體育指導等工作的多能一專體育教育專業復合型人才”。這種目標定位,貌似冠冕堂皇,實則混淆視聽,讓教育者無所適從,受教育者叫苦不迭,是典型的假大空。試想,憑借目前中國高校體育師資的觀念和實力,能培養出幾個如此“復合”的人才?

體育是授予學生健身知識、技能,發展他們的體力,增強他們的體質的教育。[11]它明確指出,體育是教育,是運用健身知識、技能,為增進學生健康,增強學生體質而發生的教育活動。所以,它的目標定位應該從教育能力、健身知識、運動技能、科學方法幾方面考慮,重點在科學健身方法。時代發展至今,健康已成社會問題,學校和社會急需這方面的人才,政策的制定應盡快促使職前體育教師的培養解除枷鎖,回歸本原。唯如此,體育教師的職業生涯才有意義,職業倦怠的發生率才可能降低。

(2)職業價值思考。任何職業存在的價值在于職業自身價值,不在于專家抑或政策賦予的價值。職業自身的價值來源于社會及人的需求,來源于自身固有特性,重要的是怎樣挖掘和利用。很顯然,我國體育教師職業自1903年產生至今,在不斷挖掘中已承載太多時代烙印,依附著政策的推動,自身價值顯得撲朔迷離。體育人說法各異,學術界爭論不休,把很簡單的問題弄得異常復雜。體育教師職業的核心價值究竟是什么?其實非常簡單,它來源于人和社會需求及自身特征,社會需要發展,生命需要強大,離不開體育教育,離不開體育教師。因而,它的職業核心價值在于“用教育手段,使生命更強大”。它可以教會人們怎樣用運動手段“讓生命更強大”,毋需諱言,體育教師職業的存在價值是獨一無二不可替代的。

然而,體育教師職業的“含金量”為什么經常遭到質疑,導致職業倦怠現象嚴重?原因是多方面的,筆者認為主要原因是源于職前培養目標偏差致使“技術教學論”一統天下。相當一部分專家和體育教師不愿丟棄安身立命的“技術本錢”,認為惟有技術才能證明自身存在價值。張洪潭教授“體育教學的主旨是運動技術的有序傳承”[12]尤具代表性。造就了從小學到大學都在學同一簡單技術的奇特現象,為解釋這種現象,部分專家學者大找托辭,拋出“技術健身”論調。殊不知,技術并不是體育教育的本質,它只是實現體育教育目的的一種手段和載體,不能將競技體育與體育教育混為一談。多年的教學改革實踐證明,大多數受教育者尤其是大學生對體育課周而復始的技術教學持懶散態度,厭學情緒明顯。偏激的人認為體育課可有可無,此觀點甚至得到一些教育管理者及所謂學者認同,礙于教育政策,不敢或不便明目張膽而已。

不難想象,高校體育教師處在這樣一種不利于職業發展的大環境中,很難體驗到職業愉悅感,極容易產生職業倦怠。因而,高校體育教育研究急需產生大量推進性成果,以促使管理者改變現有培養模式,以凸顯職業價值為主線,使體育教育回到科學軌道,回到教育軌道。探索運動與健康奧秘,教育人們怎樣運用科學運動手段獲得強健體魄。而不是高舉“生命在于運動”的大旗指手劃腳,也不是簡單的教技術,更不是喊口令做裁判或組織競賽,這些不是體育教師職業本性。教會大學生怎樣科學地運用運動手段健身才是高校體育的本質特征和靈魂,這是職業價值所在,也是提高職業地位避免產生職業倦怠的有效途徑。

[1] Freudenberger H J.Staff burn-out[J].Journal of Social Issues,1974,30(1):159 -165.

[2] 李國紅,王力男.高校體育教師職業倦怠量表的編制[J].北京體育大學學報,2008,31(2):251-252.

[3] 李國紅,高嶸,苑文燕.北京重點高校公體教師職業倦怠現狀調查研究[J].天津體育學院學報,2007,22(1):86-88.

[4] 王恒,李玫紅.高校體育教師職業倦怠調查研究[J].中國成人教育學報,2009(15):88-89.

[5] 邵錫山,劉瑤.高校體育教師教學生涯周期中的職業倦怠[J].體育學刊,2008,15(8):57-60.

[6] 井玲.高校體育教師職業倦怠現狀及其影響因素——基于武漢高校體育教師的調查研究[J].武漢體育學院學報,2008,42(11):82-85.

[7] 閆曉,郭風蘭.新疆高校少數民族體育教師職業倦怠和壓力源調查[J].首都體育學院學報,2011(6):572-573.

[8] 郝明.河南省高校體育教師職業倦怠狀況及其與職業自我概念的關系[J].體育學刊,2008,15(7):63-66.

[9] 李蕓,李輝,白新杰.國內教師職業倦怠研究20年:回顧和反思[J].中國健康心理學雜志,2010,18(8):1015-1016.

[10] 郭立場.就業率,高校不能承受之重[N].中國信息報,2006-12-01(2).

[11] 王道俊,王漢瀾.教育學(新編本)[M].北京:人民教育出版社,1999:120.

[12] 張洪潭.從體育本質看體育教學[J].體育與科學,2008(2):81.

Review and Reflections on PE Teachers’Job Burnout in Our Country

CHEN Ping

(Physical Education Department,Fuqing Branch of Fujian Normal University,Fuqing 350300,China)

By literature research,review and reflections on the status of PE teachers’job burnout in colleges,the author considers that this problem has not been paid enough attention by PE scholars.There are some problems that the previous researches are not comprehensive and deep,the methods are simple,the degree of localization is low and the longitudinal study is little.This paper makes an analysis on this phenomenon,hoping to provide references for further study to solve college PE teachers’job burnout.

job burnout;college PE teacher;existing problem;review and reflection

G807

A

1009-3907(2012)08-1018-05

2012-02-27

陳平(1965-),男,湖南衡陽人,副教授,主要從事高校體育教育與體育人文社會學研究。

責任編輯:張曉輝