邯鄲師范教育的近代化歷程

韓文靜 李 艷

(邯鄲學院 教育學院,河北 邯鄲 056000)

邯鄲師范教育的近代化歷程

韓文靜 李 艷

(邯鄲學院 教育學院,河北 邯鄲 056000)

邯鄲地區近代師范教育是伴隨著近代學制的誕生開始的,清末民初頒布的師范教育學制,確立了我國近代師范教育的獨立地位,邯鄲的師范教育逐漸興起并發展,為邯鄲近代教育事業輸送了大量師資,推動了傳統教育的近代化改造,促進了自近代以來邯鄲教育事業的發展。但邯鄲師范教育在發展過程中,受到社會政治的影響,也經歷了一段曲折的歷史,不斷向前發展,形成了自己鮮明的特色。

邯鄲地區 師范教育 近代化

邯鄲師范教育作為教育近代化過程中的重要一環,其發展最早源于1902年8月直隸總督袁世凱擬定的師范學堂暫行章程,它對師范教育的教學內容、培養目標等做了詳細的規定。1904年,清政府又頒布的《學務綱要》,要求各地“急設各師范學堂”,最重要的“則是初級師范學堂”[1],根據這項規定,1905年,邯鄲縣鄉村師范學校成立,邯鄲的師范教育由此拉開了帷幕。在邯鄲師范教育發展的過程中,經歷了幾個不同的發展階段,形成了不同于其他地方的特色。

一、師范教育發展的過程

邯鄲近代師范教育發展的過程,經歷了教育興起階段、發展階段、低谷時期和初步恢復階段四個時期。這四個時期,不同的時期發展原因不同,發展方向不同,形成的特點也不同。

1.邯鄲近代師范教育興起階段:1902年—1922年。在袁氏擬定師范學堂暫行章程的影響下,邯鄲的近代師范教育的發展開始被提上了議事日程,不少熱心于教育事業的教育家,開始在邯鄲創設各種類型的師范教育。它們大多以初級師范學堂、師范講習所和師范傳習所為名稱。這時期的師范學校由于處在初創時期,因此一般學習年限較短,多為三個月到半年左右,學習的內容也比較有限,教育的目的就是盡快為各小學提供不同于以往的師資。規定的主要教學內容為修身、讀經講經、中國文學、教育學、歷史、地理、算學、博物、物理和化學、習字、圖畫、體操等,但實際學習內容非常有限。招收的學生大多為有心致力于教育事業的當地秀才或私塾、蒙學教師,這些學生良莠不齊,教學的成效也很讓人懷疑。民國成立以后,根據當時小學學生數量少的特點,提倡學習單級教學法,于是各地紛紛成立單級師范養成所,但是其學習時間也極其有限,人數也有限,一般都是草草開始,早早結束,學校自身也是或做或輟,不能為教育發展提供穩定可靠的教師來源。如1912年,館陶縣成立單級教養員養成分所,先后招生3個班,計學員120人,修業期限為1年,學員畢業后,任小學教員。1917年,臨漳縣師范傳習所改為單級師范講習所。總結這一階段師范教育的發展,可以用三句話來形容,那就是辦學時間早,學習年限短,學習內容簡單,這于師范教育剛剛興起與起步有重要關系,至少它打破了邯鄲歷史上沒有師范教育的格局,是邯鄲教育向近代化邁進的重要標志。

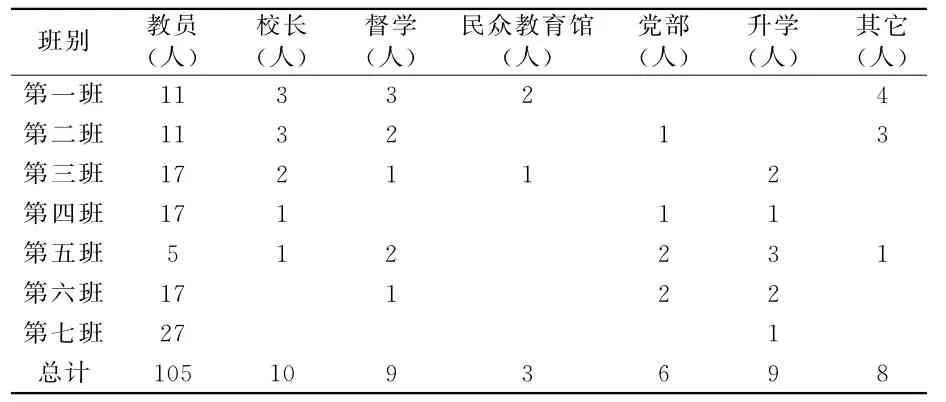

2.近代師范教育的發展階段:1922年—1937年。這一階段是邯鄲近代師范教育發展的黃金時期。經過清末民初二十年的教育發展,初等教育、中等教育已經走上了正確的軌道。1922年新學制的頒布,對近代教育的持續、快速發展提供了有力的支持。醞釀已久的小學義務教育在新學制中也得以體現,4年小學義務教育的規定,也為師范教育的發展起了重大的推動作用。新學制還規定“為推廣職業教育計得于相當學校內酌設職業教員養成科”,“師范學校修業年限六年”,“為補充初級小學教員之不足,得酌設相當年期之師范學校或師范補習科”。上述規定,不僅影響了師范學校培養學生的數量,增加了培養教師的學校的種類,而且提高了獨立師范學校的教學水平。按照這一規定,臨漳、涉縣、邯鄲縣、廣平等各地紛紛設立鄉村師范學校,使邯鄲的師范教育開始向鄉村發展,從而增加了鄉村的師資力量。與此同時,由于獨立師范學校學習年限的增加,為滿足本地學生求學的需求,1923年,在大名創辦了河北省立第七師范學校。1924年,改大名女子初級師范講習所為直隸省立第五女子師范學校,學制六年。兩所獨立的省立師范學校,從設立到最后的解體的十多年間,為邯鄲的初、高級小學、中學培養了大批合格的師資,為地方培養了大量的有知識有文化的人才,也為邯鄲教育的發展、社會的進步奠定了堅實的基礎。1934年統計的省立七師的學生流向可以很好地說明這一點。

除了上述學校外,為滿足政治教學的需要,部分縣鄉還設立了專門從事黨義教育的黨義教員短期培訓班,培養政治人才。從學習內容上來說,大多鄉村師范學校的教學內容中也加入了“三民主義、兒童心理學、教育概論、小學各科教學法”等課程,并“使用中華書局和商務印書館出版的全國統一課本”[2]。總結這一階段邯鄲師范教育的發展特點,可以用多方發展、精彩紛呈來形容。有獨立的師范學校,也有附設在中學的師范科,有長期存在、連年招生的學校,也有短期培訓、不定期招生的學校,不管是哪種類型的師范教育,在培養師資的水平上,都比第一階段有所提高,尤其是第七師范學校,在校長謝臺臣的領導下,以“以作為學”和“師生打成一片”的教育理念,不僅為邯鄲教育的發展培養了大量的高素質的師資隊伍,更使七師成為我黨的搖籃,為黨的發展壯大培養了大批革命家和領導力量。

表1 河北省立第七師范學校畢業生流向

3.邯鄲近代師范教育的低谷:1937年—1945年。七七事變以后,邯鄲的師范教育遭到了滅頂之災,兩所省立師范學校解體,其他類型的師范培訓機構也不見了蹤跡。在八年抗戰時期內,淪陷區日本在派遣日文教師的同時,還在各地組織了教師培訓,如“1943年在邯鄲城北門外耶穌教堂開辦小學師資訓練班,招收城鄉失業知識青年”[3],目的是在學校教育中更好地貫徹“大東亞共榮”、尊孔孟、興王道的思想,徹底摧毀中國人民的民族意識、革命意識。與此同時,抗日根據地的師范教育也在不斷地發展。1938年“八路軍涉縣工作團”協同縣國民政府教育局于涉縣縣城文廟舉辦抗日小學教員訓練班,招回鄉知識分子和鄉村原教員250多名,聘原師范知名教師和地方軍官任教。1940年,涉縣縣抗日政府創辦教師訓練班,先后辦5期,共培訓200余名教師赴各村任教。冀南抗日第一師范在1939年—1943年一直活動在邱縣一帶,校址不固定,教學地點游擊式,兩個班100多名學生,沒有固定課本,課程有語文、數學、政治(社會科學概論、新民主主義論等)、教育史、歷史。學校經費及學生吃穿用度均由政府供給,目的是培養抗日干部和抗日小學教師,各班修業年限為2年,校長于中約。1943年,在雞澤西六方成立抗日小學一所,培養學生23名,畢業后,大部分學生到小學任教。上述師范學校,無論從教育規模和教育質量上,都無法與戰前的兩所省立師范學校相媲美,邯鄲的師范教育由于日本的入侵而陷入低谷。概括這一時期的師范教育的特點,主要有以下兩點:一是政治色彩非常鮮明,二是教學方式靈活多變。

4.近代師范教育的初步復蘇—1945年—新中國成立前。抗日戰爭勝利后,邯鄲的師范教育迅速復蘇,各地師范院校紛紛建立。1946年秋,武安縣人民政府在縣城文廟舊址辦起一所簡易師范學校。同年,涉縣師范在縣城營子街頭任家大院復建,招在職教員班和高小畢業生普通班各一個,學生110名。為適應戰后教育發展師資之急需,學制暫定一年。設政治、國文、數學、歷史、地理、博物、音樂、體育、美術、教學理論和教學法。學生除學習外,積極配合時局進行社會活動,寫標語、編演文藝節目、宣傳黨的中心工作、協作農村土地改革運動等。1948年,館陶縣簡易師范成立,教職工15人,招一個初師班和兩個教師輪訓班,畢業后到小學任教。各地師范學校的陸續恢復和發展,為教育事業的復興奠定了基礎。這一時期的師范教育,是抗日戰爭時期根據地教育的繼承和發展,但由于還處于戰爭時期,從教學內容和教學方式上,更多地體現了教育與社會的密切聯系,其社會性、繼承性、發展性非常明顯。

二、邯鄲近代師范教育發展的影響因素分析

邯鄲近代師范教育的發展軌跡,為我們深刻地描繪了一個地處四省交界、經濟并不發達地區的教育發展脈絡。在近代史的版圖上,這里雖然有大名府、廣平府兩個政治活動中心,在對當地政治、經濟的引領上確實也起到了一定的作用,但是近代邯鄲師范教育的發展還是呈現出曇花一現的特點。究其原因,主要有如下四點。

1.國家及地方政府的教育大政方針的影響。雖然邯鄲地處四省交界之處,但國家政策對其的影響力依然是最為強勁的。在師范教育產生發展的時間上、學校或培訓機構的布局上,以及教育的基本內容上,都是按國家政策規定的方向向前發展的,具有一定的盲從性。先進的教育思想要想到達邯鄲這樣的內陸地區,沒有當地有識之士的引導,沒有地方官員的支持,顯然是非常困難的。

2.經濟不發達是師范教育發展的重要制約因素。由于邯鄲地區以農業為主,缺乏大型的工廠,整體經濟實力欠缺。因而在整體教育發展上,勢頭不夠強勁,與之相關的師范教育的發展也受到了一定的限制。級別較低的中小學教師工資收入與承擔的責任不成比例,這也導致了師范學校在招生上受到一定的影響。免費的師范教育政策對家境貧寒的學生具有一定的吸引力,也是使很多師范學校學生走上革命道路的原因之一。

3.社會動亂是師范教育無法維持的根本原因。在近代的邯鄲,經濟凋敝,土匪橫行,團會騷擾,日軍的入侵更是加劇了社會的動蕩,人們時時面臨死亡的威脅,在生存權利都無法得到保障的情況下,師范教育自然也無法維持。這是邯鄲師范教育曇花一現的根本原因。

三、邯鄲近代師范教育的發展歷程給我們的啟示

邯鄲師范教育發展的軌跡告訴我們,師范教育要想獲得發展,一是要有國家政策的大力扶持,師范教育是全民族的事業,只有集全民族之力,才能辦好師范教育。二是要有經濟發展的支撐。任何形式的教育要獲得發展,經濟都是一個制約因素,教育要發展,經濟要跟上,是一個永遠顛撲不破的真理。三是安定的社會生活的保證。教育是人們精神世界的高層次的追求,只有在保證了基本的生活需求的前提下,教育才可以獲得長足的發展。四是保障教師的工資收入。師范教育是民族的靈魂,是未來社會發展的保障,只有在保證教師衣食住行無憂的前提下,教師才能安心于教育工作,才能真正為教育的發展奠定堅實的基礎。只有達到上述條件,邯鄲師范教育的復興才不會成為一句空話。

[1][日]多賀秋五郎.中國近代史資料:清末編[M].臺北:文海出版社有限公司,1976:210.

[2]河北省涉縣地方志編撰委員會.涉縣志[M].北京:中國對外翻譯出版社,1998:699.

[3]邯鄲市地方志編纂委員會.邯鄲市志[M].北京:新華出版社,1992:750.

本文系邯鄲市十一五教育科學規劃課題,項目編號:0803076。