綜合治療周圍性面神經麻痹48例療效觀察

梁玉萍,梁玉鳳

(1.云南省建水縣中醫醫院,云南 建水654300;2.云南省開遠市中醫醫院,云南 開遠661600)

面神經麻痹或稱BeLL麻痹(BeLL palsy)是因莖乳孔內面神經非特異性炎癥所致的周圍性面神經麻痹。周圍性面神經麻痹是由面神經本身病變所引起,多由病毒、細菌感染引起,也可由外傷、腫瘤導致,其中以因莖乳孔內面神經非特異性炎性反應導致的面神經水腫、變性、麻痹最多見,又稱特發性面神經麻痹。此病可發于任何年齡,常急性起病,若治療不及時,往往會留下一定的后遺癥。筆者自2008年8月~2010年8月采用溫針灸配合穴位注射、閃罐治療周圍性面神經麻痹患者48例,取得滿意的療效,現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 本組96例周圍性面神經麻痹患者均來自本科住院病例,隨機分為治療組和對照組。治療組48例,其中男22例,女26例;最小年齡13歲,最大年齡75歲,平均年齡45歲;病程最短1 d,最長18 d。對照組48例,其中男24例,女24例;最小年齡15歲,最大年齡78歲,平均年齡50歲;病程最短2 d,最長15 d。2組在性別、年齡、病程等方面經統計學處理均無顯著性差異(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 參照《神經病學》[1]制定:(1)起病急驟,病前常有受涼、吹風或咽炎史,少數患者于病前幾天可有耳后、耳內疼痛或面部不適等前期癥狀;(2)一側面部肌肉麻木癱瘓,口眼歪斜,眼裂增大,眼瞼閉合不全或不能閉合,額紋及鼻唇溝變淺或消失,蹙額、皺眉、示齒、鼓頰障礙、漱口漏水、進食時食物殘留齒頰之間;(3)部分患者可出現舌前2/3味覺減退或消失、聽覺過敏,少數可出現耳部皰疹。

1.3 排除標準 (1)排除其他原因所致周圍性面癱,如面神經核性面癱、手術損傷、腮腺病變等;(2)合并嚴重心、肝、腎疾病以及造血系統疾病,嚴重精神疾病者;(3)同時采用其他方法治療者。

2 治療方法

2.1 對照組 (1)溫針灸治療:取穴:①風池、翳風、陽白透魚腰、太陽、四白透迎香、地倉透頰車、人中、合谷;②風池、翳風、攢竹透魚腰、顴髎、牽正、下關、地倉透頰車、承漿、合谷。2組穴位交替進行。(2)刺法:平補平瀉,得氣后在翳風、下關、顴髎、風池等穴的針尾上套上1.0 c m長的艾卷點燃,溫灸后,再用TDP照射面部20 min。同時配合內服中藥牽正散加減治療,每日1次,10 d為1個療程,1個療程結束后休息3 d,再行下1個療程,2個療程后統計療效。

2.2 治療組 在對照組治療的基礎上加用穴位注射及閃罐治療。方法:用5 mL一次性注射器抽取復方當歸注射液2 mL、維生素B1注射液100 mg、維生素B12注射液0.5 mg混合液分別注射于雙側足三里,每穴各2.5 mL,隔日1次,5次為1個療程。然后用最小號玻璃火罐在患側面部及頸部行閃罐治療,隔日1次,5次為1個療程。與穴位注射交替進行,2個療程后統計療效。

治療期間囑患者注意面部保暖,避免風寒刺激以加重病情,飲食宜清淡,忌食辛辣香燥及性寒、生風之品,并進行面部功能鍛煉。

3 療效標準與治療結果

3.1 療效標準 痊愈:眼瞼閉合完全,兩側額紋及兩側鼻唇溝對稱,面部肌肉功能恢復正常;好轉:眼瞼閉合可,其他面部表情肌明顯改善;無效:癥狀改善不明顯或無改善。

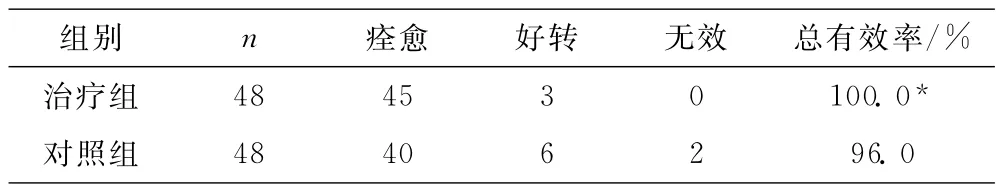

3.2 治療結果 見表1。

表1 2組臨床療效比較

4 討論

周圍性面神經麻痹中醫稱為“口眼?斜”“口僻”“面癱”等,最早論述見于《靈樞·經筋》“足陽明之筋……其病……卒口僻,急者目不合”。其致病原因,多由脈絡空虛,風寒之邪侵入陽明、少陽之脈,以致經氣阻滯,經筋失養,肌肉縱緩不收而發病。

現代醫學認為,周圍性面神經麻痹是面神經莖乳突管部發生水腫、非膿性炎性反應,暫時失去功能,一側面部表情肌癱瘓失用,正常一側肌肉牽拉,引起口眼歪斜,皺眉、鼓腮、閉眼功能喪失。針刺面部局部穴位直接作用于癱瘓肌肉,刺激喪失的表情肌,促進面神經功能的復蘇,同時,針刺可以調節5-羥色胺、乙酰膽堿等神經遞質的濃度和分布,細胞內鈣離子濃度和多種基因表達,增加血養供應,保護細胞膜的穩定性,從而加快面神經炎性水腫的消散和吸收[2]。頰車、地倉均位于面神經顱外段各分支的重要解剖位置上,針刺此2穴位可廣泛而有效地刺激患者面神經分布區,明顯改善患者局部微循環損傷狀態[3]。復方當歸注射液有活血、改善循環的作用,維生素B1及B12注射液有營養神經的作用,足三里為胃經的穴位,胃經為多氣多血之經,三者混合注射雙側足三里,具有補益胃氣,增強體質,營養神經、促進面部神經功能早日恢復的作用。面部閃罐可以使面部經絡暢通,達到祛風通絡、改善循環的作用。

[1]王維治 .神經病學[M].北京:人民衛生出版社,2005:90.

[2]王斌,王建文 .串針針刺配合電針治療面神經麻痹療效觀察[J].中國針灸,2011,(1).47~50.

[3]孫紅 .中西醫結合療法治療周圍性面癱24例療效觀察[J].山東醫藥,2009,(23):66~67.