維吾爾醫辨證論治痤瘡的臨床分析

吐尼沙·肉孜

新疆維吾爾自治區于田縣維吾爾醫醫院,新疆 于田 848400

維吾爾醫辨證論治痤瘡的臨床分析

吐尼沙·肉孜

新疆維吾爾自治區于田縣維吾爾醫醫院,新疆 于田 848400

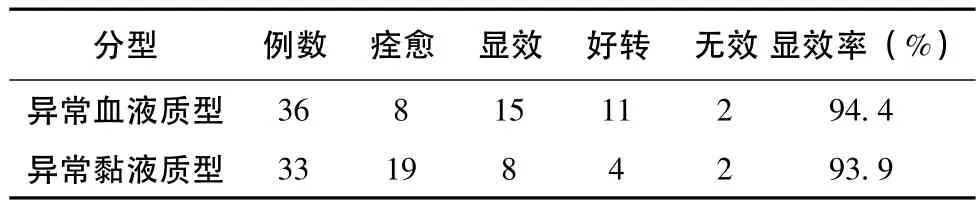

目的:觀察維吾爾醫辨證論治痤瘡的臨床療效;方法:將入選的69例患者根據維吾爾醫基礎理論,將異常體液質分為血液質型痤瘡組36例,異常黏液質型痤瘡組33例,異常兩組均平衡體液,調整氣質、清熱消炎,散氣退腫的基礎上,采用內治、外治法;結果:異常血液質型痤瘡組有效率94.4%;異常血液質型痤瘡組有效率93.9%;結論:維吾爾醫診療技術上的成熟劑,清除劑和內外治法具有簡便有效而無毒副作用的特點,有助于改善異常體液質型痤瘡患者的局部癥狀和生活質量。

痔瘡;維吾爾醫;辨證論治;臨床分析

痤瘡維吾爾醫學名為布蘇日來白尼,是指好發于顏面、胸、背等處的炎癥性丘疹,擠之有碎米粒樣白色粉質為主要特征的皮膚病。多發于青春期,故又稱之為青春痘[1]。現代醫學認為,痤瘡是一種多因素疾病,主要是由于內分泌因素,皮脂及毛囊內微生物而引起的一種毛囊皮脂腺的慢性炎癥[2]。維吾爾醫學認為,本病是由于各種體內外不良因素影響下,機體體液,中血液質的異常變化或黏液質的過度濃化,促使體內敗氣侵害膚表所致[1]。本病好發于顏面、上胸和肩背等多油膩的部位。我們維吾爾醫辨證論治痤瘡69例,取得滿意療效,現報告如下。

1 臨床資料

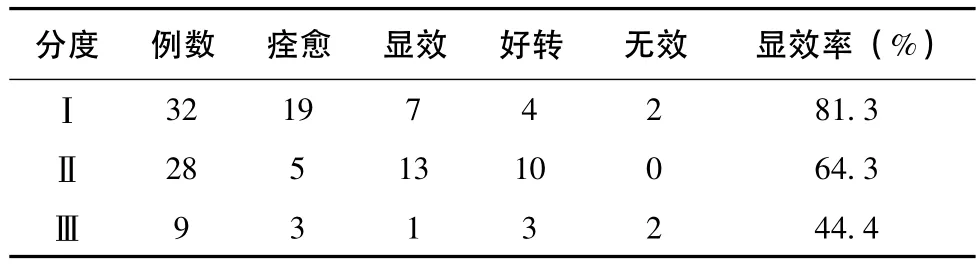

1.1 一般資料 69例中女性58例,男性11例。年齡在20歲以下的13例;21~30歲者45例;31~40歲者8例;40歲以上者3例。病程在1年以內者16例;1~3年者33例;3年以上者20例。根據 Pillsburv分度法[2],Ⅰ度為32例,Ⅱ度為28例,Ⅲ度為9例。伴有脂溢性皮炎11例,伴有酒渣鼻1例。根據辨證分型法異常血液質型36例,異常黏液質型33例。

1.2 維吾爾醫辨證分型 ①異常血液質型:臨床癥狀為臨床癥狀為面部出現散在的丘疹粉刺,如粟粒至綠豆大小,色紅中央有黑頭、白頭,舌尖紅苔薄黃,脈數。②異常黏液質型:臨床癥狀為面部或胸背部群集的紅色丘疹、膿皰,自覺癢痛。面部油光,毛孔增大,舌質紅苔白膩、脈濡弦。

1.3 治療方法 我們在辨證論治時,重用成熟和清除濃性黏液質,清理異常血液質為原則;清熱消炎,散氣退腫為主。成熟濃性黏液質為目的,給予內服復方艾比阿亞熱吉排克拉小丸每日2次,每次9片或復方沙泰熱片每日2次,每次7片,口服。清除被成熟的黏液質和清除異常血液質為目的,運用番瀉葉、西青果、卡布爾訶子、盒果藤根皮、苣菊子、小茴香、甘草、清瀉山扁豆、刺糖等煎湯過濾內服每日3次,每次100ml。清熱消炎,散氣退腫為目的,給予甘草葉煎煮取渣趁熱外敷,每日4次,每次3~5g;宜用肉桂研細過籮用蜂蜜調成糊狀涂于患處,每日2次,每次3~5g;宜用柳樹葉、薈香、沒藥研細,用葡萄醋調成糊狀敷于患處并在兩小時后洗去。使用外用藥前要洗清臉面,并熱毛巾等導熱局部。

療程1~2個月,1個月以內者占69.6% 。

1.4 療效標準 痊愈:皮疹盡退,僅留少許色素沉著斑;顯效:皮疹消退70%以上;好轉:皮疹消退30%以上;無效:皮疹消退不足30%。

2 結果

臨床分度、分型療效見表1~2。

表1 臨床分度療效

表2 臨床辨證分型療效

3 討論

痤瘡是皮膚科的一種常見病、多發病,青少年發病率高,延誤治療,導致囊腫、結節、疤痕等毀容性改變,給患者帶來極大的痛苦。本病初為針頭大小,位于毛竅部的紅色丘疹,有的為黑色粉刺,可擠出碎米粒樣物,繼續發展則可產生膿瘡、結節、小囊腫,愈后可有疤痕。病程較為緩慢,一般在青春發育期過后有自愈的傾向。我們在辨證論治時,重用成熟和清除濃性黏液質,清理異常血液質為原則;清熱消炎,散氣退腫為主。清熱解毒、甘草葉柳樹葉、薈香、沒藥等,輔以涼血活血、軟堅散結的番瀉葉、西青果、卡布爾訶子、盒果藤根皮、苣菊子、小茴香、甘草、清瀉山扁豆等,對痤瘡進行分度、分型治療。臨床研究證明:復方沙泰熱片對痤瘡丙酸桿菌的抑菌作用高度敏感,諸藥合用,清熱解毒、涼血活血,對痤瘡治療具有顯著療效。

[1]易沙克·馬合木迪等.中國醫學百科全書維吾爾醫學卷[M].上海:上海科學技術出版社,2005:136.

[2]趙辨.臨床皮膚病學.南京:江蘇科學技術出版社,1989:834.

R29

A

1007-8517(2012)21-0001-01

2012.09.13)