復合滌綸氈型韌帶替代家犬膝關節前交叉韌帶的實驗研究

于沈敏 慕小瑜 蔡兵 傅隼 李敏 姚龔

目前臨床上用于ACL損傷重建的移植物基本上分為自體移植物、同種異體移植物和人工韌帶三種,有骨-髕腱-骨、LARS韌帶、自體半腱肌、股薄肌腱移植等。我們通過復合滌綸氈型人工韌帶替代家犬膝關節ACL的動物實驗,對滌綸氈型韌帶在實驗動物體內的組織學演變和生物力學特性進行分析,探討其臨床應用的可行性。

1 資料與方法

1.1 材料 選擇復合滌綸氈型韌帶(由黃浦區中心醫院骨科和上海市胸科醫院契斯特醫療科技公司共同研制生產,經γ射線消毒)是以氈型結構為特征,由滌綸機織結構與氈體復合而成,規格為8 cm×1.0 cm。將人工韌帶分為2組進行力學測試:植入實驗動物組和未植入組。

1.2 實驗方法 標準米格爾犬12只(上海交通大學醫學院動物實驗室提供及飼養),采用速眠新0.5 ml/kg、鹽酸氯胺酮2 mg/kg復合麻醉。12只犬手術側肢體均為右后側膝關節,常規消毒鋪巾后,取前外側切口暴露關節腔,切除ACL后經ACL脛骨結節內側止點向股骨外髁止點鉆孔,將氈型韌帶卷成與犬ACL直徑相當的圓柱體植入,伸膝位適當張力下旋入擠壓螺釘固定脛骨端和股骨端,擰入時要保持移植物持續的張力,避免移植物失去應有的張力影響實驗結果。分別于術后6、9、12周處死,取關節內韌帶部分、關節滑膜、脛骨近端骨隧道及股骨隧道部分韌帶標本做組織學觀察。

1.3 觀察方法 ①形態學觀察:術后6、9、12周犬右后側膝關節活動度及標本大體形態、與周圍組織粘連情況。②光鏡觀察:標本用10%甲醛固定,采用石臘包埋法,沿吻合區形態兩端的長軸縱向切片。③電鏡觀察:標本用2%戊二醛溶液前固定,鋨酸后固定,環氧樹脂816包埋,超薄切片。④力學強度測試:股骨-人工韌帶-脛骨標本鹽水保持濕潤,放置于WE-5A型液壓萬能材料試驗機上,用數字試應變儀(YJ-14)讀取應變,加載速率為60 mm/min,并與未植入的復合滌綸氈型人工韌帶做對照。

1.4 統計學方法 采用SPSS 11.0軟件包進行統計學分析,資料用±s表示,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 形態學觀察 術后6周實驗犬右后側膝關節腫脹消退,屈曲30°位跛行,9周后膝關節活動度為伸15°~屈曲60°,12周后關節可伸直。術后6周見關節腔內及韌帶表面有滑膜組織長入,韌帶入骨隧道口處滌綸纖維絲表面稍粗糙。術后9周見關節腔內有大量纖維滲出物,滌綸氈型韌帶表面與周圍組織存在粘連。術后12周見韌帶表面的滑膜組織覆蓋完整,骨隧道與關節內交界處滌綸氈型韌帶已被滑膜及肉芽組織包裹。

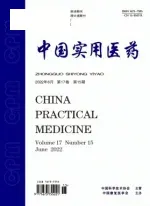

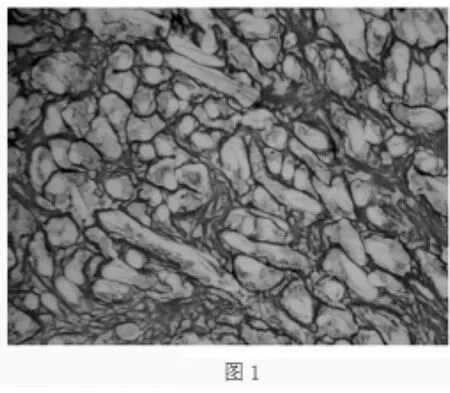

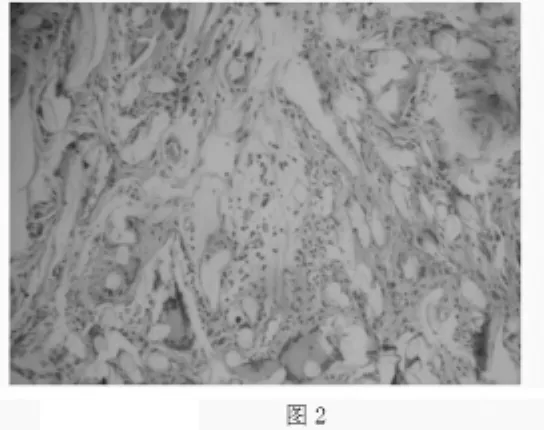

2.2 光鏡觀察 術后6周滌綸氈型韌帶被纖維組織呈“島嶼”狀分隔,散在成纖維細胞生長活躍,韌帶與周圍組織分界不清,HE染色顯示少量的膠原纖維深染,炎性細胞減少。術后9周“島嶼”狀分隔的纖維組織已相連接成片狀,完全充填韌帶的微孔,韌帶周邊出現膠原帶。HE染色顯示成熟的膠原纖維數量明顯增多,已無炎性細胞和異物巨細胞。術后12周HE染色顯示韌帶微孔內及周邊的膠原化區域較9周時更加均勻致密,韌帶周圍的膠原帶與伸入韌帶中間的膠原化纖維組織連接成片狀,盲區逐漸縮小直至消失。

2.3 電鏡觀察 術后6周見細胞腫脹消退,核染色質濃聚,肌纖維中明暗相間的帶狀結構排列整齊。術后9周膠原纖維密集,無炎性細胞浸潤。術后12周氈型韌帶內有小動脈形成,可見動脈壁的平滑肌纖維及內皮細胞,管腔內有紅細胞結構,韌帶四周有正常結構的成纖維細胞形成,細胞膜完整,胞漿內線粒體與內質網結構正常。

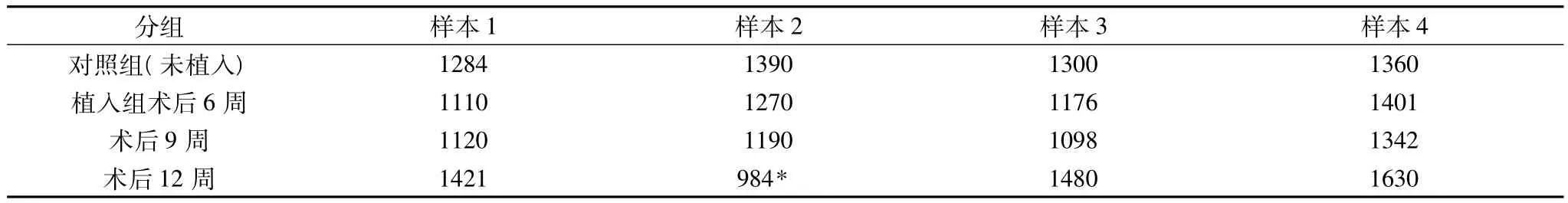

2.4 生物力學測定 術前測定復合滌綸氈型韌帶的極限載荷為1390N,植入術后12周時的極限承載能力為1630N。術后12周時的最大抗拉張強度與未植入的韌帶相比較,進行t檢驗法,二者間比較差異無統計學意義(P>0.05)。術后6、9、12周樣本的抗拉強度值見表1。

圖1 術后6周“盲區”消失,纖維肉芽組織充填氈型微孔,炎性細胞減少

圖2 術后9周“盲區”被纖維組織替代,膠原纖維增多、致密

圖3 術后12周氈型韌帶內膠原化趨勢,膠原化的纖維組織

表1 術后6、9、12周樣本與對照組的抗拉強度值(牛頓)

3 討論

3.1 生物相容性評價 ACL損傷重建后,移植物要經歷細胞增生、再血管化和細胞新生以及新生組織重塑的過程[1]。早期的滌綸韌帶由中央4股滌綸帶包繞其外的滌綸網組成,抗牽張、耐磨損,利于纖維組織長入,但臨床應用后發現有40%的關節滑膜炎[2]。我們實驗所用的復合滌綸氈型韌帶由上下兩層滌綸氈型結構和中央滌綸機織結構組成,氈型結構材料為聚酯纖維(聚對苯二甲酸乙二醇酯),具有更好的生物相容性,在生物體內可長期保持力學穩定性和化學隋性[2]。氈型韌帶具有良好的柔順性,作為一種支架材料,其富于孔隙的網狀構造有利于組織長入和愈合,形成材料-細胞組織復合體,細胞親和性好,無細胞毒性。同時提供了相對穩定的微環境,有利于細胞生長繁殖,并且韌帶纖維間因有組織長入而減少了摩擦,減少了磨損。光鏡顯示植入早期纖維結締組織由四周長入韌帶,伴有淋巴細胞,嗜酸性白細胞及異物巨細胞浸潤,隨著時間延長,韌帶周圍及微孔內被膠原化的稠密纖維組織所充填,炎性細胞和異物巨細胞消失。韌帶表面光滑,形態學觀察發現術后9周見關節腔內有大量纖維滲出物,氈型韌帶表面與周圍組織存在粘連,影響關節活動度。隨著活動度增加,術后12周見韌帶表面被膠原組織包裹,與周圍組織間粘連消失。纖維膜形成后,滌綸氈型韌帶對關節囊的刺激就減輕了。

3.2 滌綸氈型韌帶植入后的力學變化 曾有作者采用滌綸氈片修復陳舊性跟腱斷裂和重建喙鎖韌帶、環狀韌帶等,取得滿意療效,術后隨訪未出現韌帶斷裂[3]。在其基礎上重新編織生產的復合滌綸氈型韌帶抗拉強度≥1200牛頓,植入早期見其周圍組織細胞水腫,線粒體及內質網腫脹明顯。隨著植入時間延長,各細胞器腫脹消退,成纖維細胞不斷成熟,核深染成為纖維細胞,生成膠原纖維。氈型韌帶內有血管生長,使人工韌帶抗拉強度不隨植入時間的延長而出現力學衰減。羅軼等測試新鮮尸體的ACL的力學性能,發現人體ACL最大極限載荷為(870±65)N,載荷大于上述值后韌帶開始撕裂[4]。而復合滌綸氈型韌帶術前測定的極限載荷為1390 N,植入術后12周時的極限載荷為1630 N,均大于新鮮尸體的測得值。兩者相比,術后12周的韌帶抗拉強度比術前值更高,說明有組織長入的滌綸氈型韌帶比無組織長入的韌帶具有更好的力學性能。其網狀結構作為支架有利于誘導纖維組織長入,為韌帶血管化和再生創造條件[5]。

滌綸氈型韌帶臨床應用前景良好,但其抗疲勞強度和抗張力性能仍需要加強。理想的人工韌帶應具有永久生物替代性,但至今沒有任何一種材料獲得成功,因此爭取滌綸氈型韌帶與受體達到生物性融合是我們今后研究的目標。

[1]Yoshiya S,Nagano M,Kurosaka M,et al.Graft healing in the bone tunnel in reconstruction J.Clin Orthop,2000,376:278-86.

[2]張鑫.人工合成材料重建后交叉韌帶研究進展.中國骨傷,2007,20(2):142-144.

[3]Ge Z,Goh JC,Wang L,et al.Characterization of knitted polymeric scaffolds for potential use in ligament tissue engineering.Biomater Sci Polym Ed,2005,16(9):1179-1192.

[4]羅軼,彭永岳,陳偉兵,等.不同方法移植重建膝前交叉韌帶的實驗研究.中華骨科雜志,2006,8(3):243-244.

[5]慕小瑜,官眾,李洪,等.滌綸氈片重建喙鎖韌帶治療陳舊性肩鎖關節脫位.中華外科雜志,1997,35(12):752.