合并代謝綜合征的老年急性腦梗死患者臨床特點

拜承萍 (青海大學附屬醫院神經內科,青海 西寧 810001)

合并代謝綜合征的老年急性腦梗死患者臨床特點

拜承萍 (青海大學附屬醫院神經內科,青海 西寧 810001)

目的 分析合并代謝綜合征(MS)的急性腦梗死(ACI)老年患者的病情特點及預后。方法 對我院收治的ACI老年患者,按照其是否合并MS將其分為MS組和非MS組。比較兩組患者的病情特點,并分析MS組患者預后的影響因素。結果 MS組患者的病情及預后均較非MS組患者差,差異有統計學意義(P<0.05);高血糖、高血壓、高血脂是MS組患者預后不良的危險因素。結論 MS組患者的病情明顯重于非MS組患者,應采取相應措施改善患者預后。

代謝綜合征;急性腦梗死;病情;預后

代謝綜合征(MS)是腦梗死的重要危險因素〔1〕,是多種環境因素和基因作用下導致的疾病〔2〕。MS的核心機制和發病基礎是胰島素抵抗,進而造成腦血管病的發生。41%的腦血管疾病患者伴有 MS的發生〔3〕,已經成為中國人的主要致殘原因〔4〕。因此,進一步明確影響合并MS的急性腦梗死(ACI)患者預后的危險因素,早期干預治療對改善患者預后具有重要意義。本研究對ACI患者中MS的發生及分布情況進行研究,比較伴有與不伴有MS發生的ACI老年患者的臨床特征。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2008年1月至2011年12月青海大學附屬醫院神經內科收治的老年ACI患者662例,其中女性251例(37.9%),男性411例(62.1%),年齡60~87歲,平均(76.1±13.5)歲。按照患者是否合并MS,將其分為非MS組和MS組。MS組362例,其中男222例,女140例,年齡60~87歲,平均(76.2±13.9)歲;非MS組300例,其中男189例,女111例,年齡61~86歲,平均(75.9±12.7)歲。

1.2 診斷標準

1.2.1 MS診斷標準 根據2009年由國際糖尿病聯盟和美國心臟協會/國家心臟,肺,和血液機構共同發表的診斷標準〔5〕只要具備以下5個危險因素中的任何3個就可以構成MS的診斷,腹部肥胖不再作為MS的一個必要組分:腰圍女性>85 cm,男性>90 cm;血高密度脂蛋白(HDL-C)<1.04 mmol/L;血甘油三酯(TG)≥1.70 mmol/L;糖尿病史或糖負荷后2 h血糖≥7.8 mmol/L或空腹血糖≥6.1 mmol/L;血壓≥130/85 mmHg。1.2.2 ACI診斷標準 根據1996年中華神經科學會中華神經外科學會制定的診斷標準〔6〕。①常于安靜狀況下發病;②動脈粥樣硬化性血栓性腦梗死;③發病后1~2 d內意識輕度障礙或清醒;④發病時大多無嘔吐和頭痛;⑤發病緩慢,呈階梯性或逐漸進展,多與動脈粥樣硬化有關,也可見于血液病、動脈炎等;⑥有椎-基底動脈和(或)頸內動脈系統的癥狀和體征;⑦腰穿腦脊液不應含血。

1.3 納入與排除標準

1.3.1 納入標準 首次ACI患者,經頭顱CT或MRI確診。

1.3.2 排除標準 ①合并心、肝、腎、肺功能障礙或全身其他嚴重疾病;②腦腫瘤等腦部器質性病變;③神志不清或昏迷患者。

1.4 研究指標定義 吸煙:≥10支/d,吸煙年限≥10年,目前中斷吸煙<3個月。高血壓:入院后至少3次血壓測量≥140/90 mmHg或入院前有確切的高血壓病史。高血脂:入院血清TG>1.7 mmol/L和(或)血清總膽固醇(TC)>5.2 mmol/L;高空腹血糖:≥110 mg/dl。飲酒:飲白酒≥150 g/d,持續時間≥1年;肥胖標準按照世界衛生組織標準〔7〕:體重指數〔BMI,體重(kg)/身高2(cm2)〕≥30 kg/m2。

1.5 預后評估標準 根據日常生活活動(ADL)量表Barthel指數(BI)對患者預后做出評判:功能獨立:BI>85分;中度殘疾:60<BI≤85分;重度殘疾:BI≤60分;死亡。將死亡和重度殘疾作為預后不好,將功能獨立和中度殘疾作為預后好。

1.6 方法和隨訪 采用自行設計的調查表對兩組患者的病情及預后情況進行調查研究,詳細記錄患者一般情況、現病史、既往史、個人史、家族史、體格檢查資料。對所有患者在發病后90 d和180 d進行門診復診或電話隨訪,記錄隨訪時及隨訪期間有無腦梗死、腦出血等嚴重腦血管事件或死亡發生。

1.7 儀器和方法 血糖測定采用氧化酶法;胰島素采用雅培全自動免疫儀進行化學發光法檢測;血脂等生化指標采用德林RL全自動生化分析儀對患者空腹檢測;糖化血紅蛋白采用DS5分析儀進行色譜分析法檢測。

1.8 統計學處理 采用SPSS16.0進行統計分析,對符合正態分布的計量資料采用t檢驗,不符合正態分布的計量資料及等級資料采用Wilcoxon秩和檢驗,計數資料采用χ2檢驗。采用多元逐步非條件Logistic回歸分析,以患者預后作為應變量,自變量為各影響因素。規定引入水平為0.05,剔除水平為0.10,變量賦值見表1。

表1 變量賦值表

2 結果

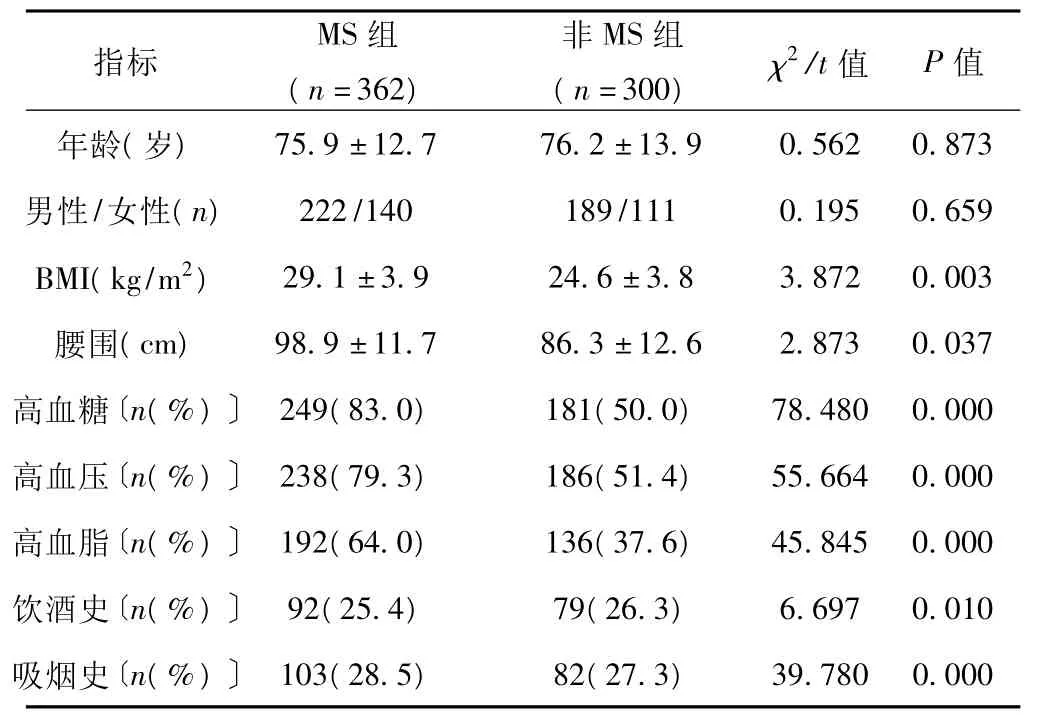

2.1 兩組患者的臨床特征比較 662例急性腦梗死老年患者中,MS 362例,發生率54.7%。兩組患者的年齡、性別比較,差異無統計學意義(P>0.05)。MS組患者的BMI、腰圍、高血糖、高血壓、高血脂、吸煙、飲酒的發生率均高于非MS組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者的臨床特征比較

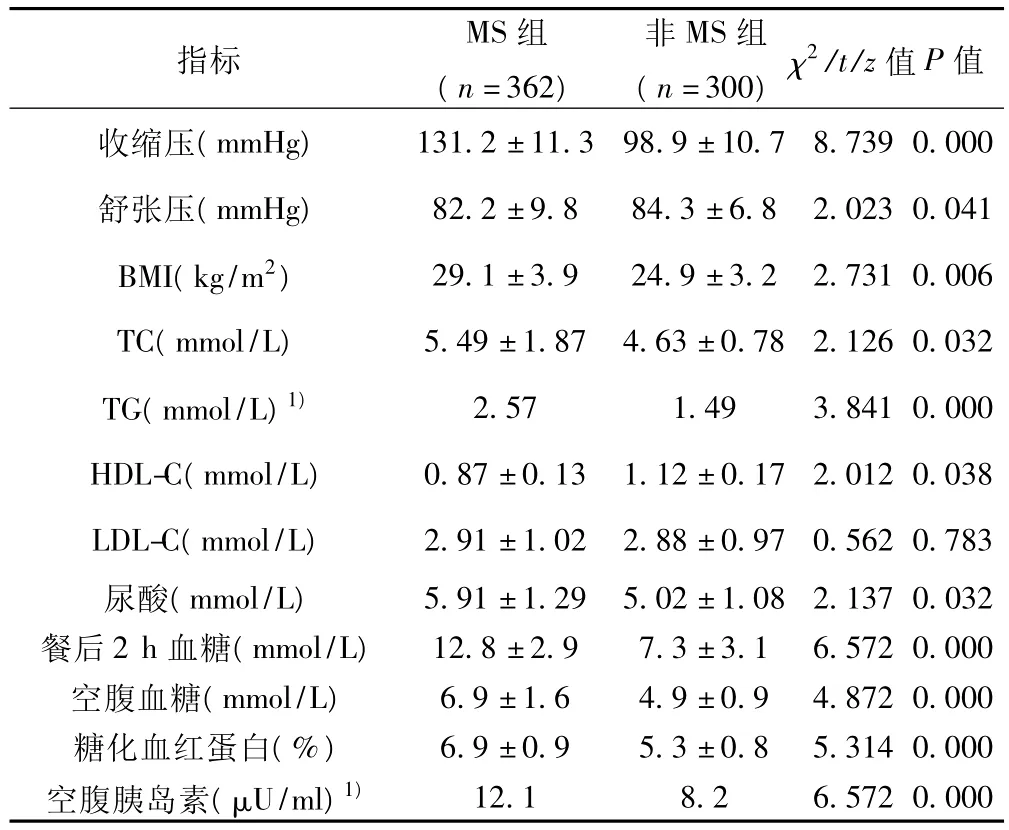

2.2 兩組患者的實驗室檢測指標比較 MS組患者的收縮壓、舒張壓、BMI、TC、TG、尿酸、餐后2 h 血糖、空腹血糖、糖化血紅蛋白、空腹胰島素均明顯高于非MS組患者,差異有統計學意義(P<0.05);HDL-C則低于非MS組患者,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

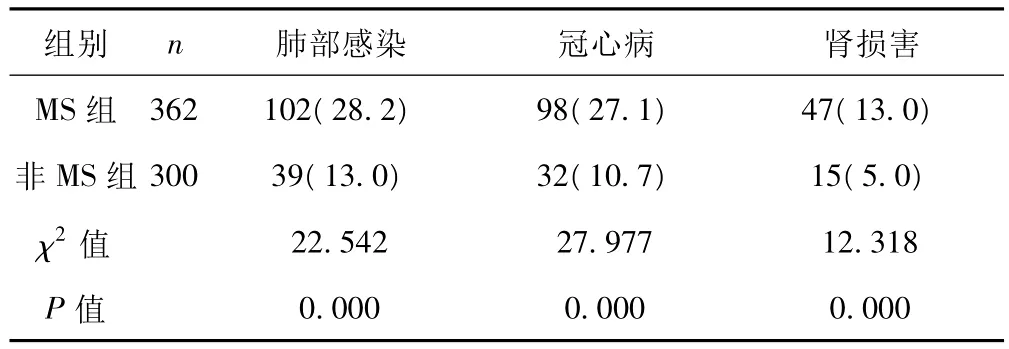

2.3 兩組患者并發癥發生率比較 MS組患者的并發癥發生率均明顯高于非MS組患者(P<0.05)。見表4。

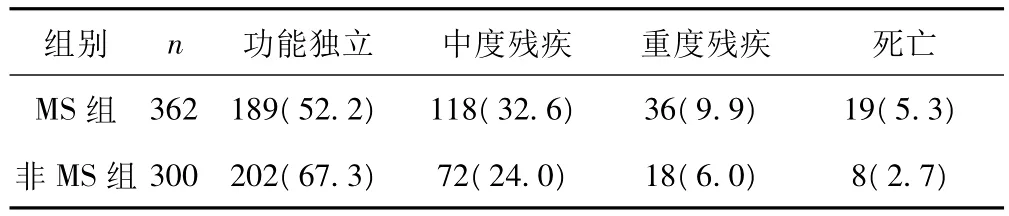

2.4 兩組患者的預后比較 兩組患者的預后情況比較差異有統計學意義(z=4.041,P=0.000)。見表5。

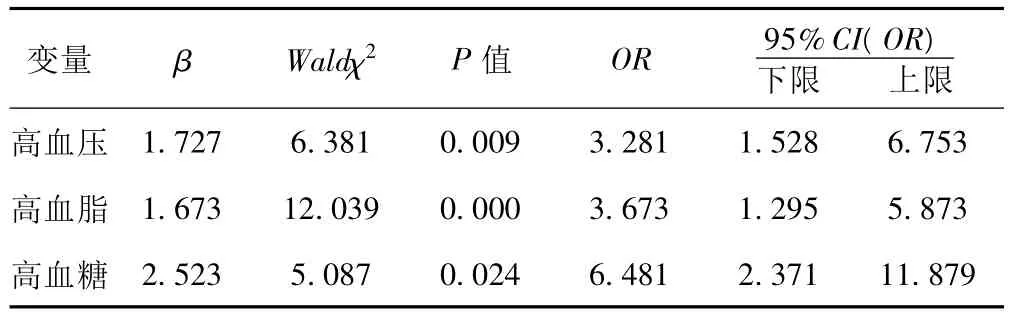

2.5 MS組患者預后不良的影響因素分析 多因素分析發現,高血壓、高血脂、高血糖是影響患者MS預后不良的危險因素。見表6。

表3 兩組患者的實驗室指標比較(±s)

表3 兩組患者的實驗室指標比較(±s)

1)為中位數

指標MS組(n=362)非MS組(n=300) χ2/t/z值 P值收縮壓(mmHg)131.2±11.3 98.9±10.7 8.739 0.000舒張壓(mmHg) 82.2±9.8 84.3±6.8 2.023 0.041 BMI(kg/m2) 29.1±3.9 24.9±3.2 2.731 0.006 TC(mmol/L) 5.49±1.87 4.63±0.78 2.126 0.032 TG(mmol/L)1) 2.57 1.49 3.841 0.000 HDL-C(mmol/L) 0.87±0.13 1.12±0.17 2.012 0.038 LDL-C(mmol/L) 2.91±1.02 2.88±0.97 0.562 0.783尿酸(mmol/L) 5.91±1.29 5.02±1.08 2.137 0.032餐后2 h血糖(mmol/L) 12.8±2.9 7.3±3.1 6.572 0.000空腹血糖(mmol/L) 6.9±1.6 4.9±0.9 4.872 0.000糖化血紅蛋白(%) 6.9±0.9 5.3±0.8 5.314 0.000空腹胰島素(μU/ml)1)12.1 8.2 6.572 0.000

表4 兩組患者并發癥發生率比較〔n(%)〕

表5 兩組患者的預后比較〔n(%)〕

表6 MS組患者預后不良影響因素的非條件Logistic回歸分析

3 討論

許風雷等〔8〕研究認為,腦梗死患者年齡愈高,MS的發生率就愈高。本研究提示MS組患者的代謝紊亂程度要重于非MS組,與以往研究結果相同〔9〕。MS組患者飲酒吸煙的比例顯著高于非MS組,提示不良生活習慣或可能導致代謝紊亂的發生。實驗室檢查結果顯示MS組患者的HDL-C水平低于非MS組。HDL-C具有逆轉運膽固醇功能,可以將包括動脈壁在內的外周組織轉運至肝臟進行代謝,具有抗動脈粥樣硬化作用,被視為冠心病保護因素〔10〕。

本研究中MS組患者的并發癥發生率、病死率和殘疾率均明顯高于非MS組患者,與以往研究相同〔11〕。王曉強等〔12〕研究發現,非MS患者的療效要優于MS患者。Mallo等〔13〕研究認為,患者發生MS后,病情會急劇惡化,病死率顯著上升。

劉新通等〔14〕研究認為,高齡是ACI患者預后的危險因素。但本研究結果與之相反,年齡并不是MS組患者預后的危險因素,這可能與本次研究對象集中于60~80歲的老年人、年齡層次較窄有關。MS的發生與腦梗死患者的預后有密切關系,與MS有關的多種危險因素均會對ACI患者的預后造成不良影響。本研究中,高血壓、高血脂、高血糖是影響患者預后不良的危險因素。郭偉勇等〔15〕研究發現,入院時高血糖是ACI患者不良預后的獨立危險因素。糖尿病可以改變患者的內皮細胞功能,進而造成大血管和微血管動脈粥樣硬化。糖尿病合并腦梗死患者的復發率高、致殘率高,病死率可達11.6%〔16〕。但住院期間高血糖究竟是否需要強化治療,目前還存在爭議。因住院期間低血糖的發生亦會增加ACI患者30 d內的死亡率。Sare等〔17〕研究認為高血壓腦梗死患者的預后與血壓控制的理想程度有著密切關系。高血壓可導致腦血管內皮下層纖維樣物質節段性沉積。傳統觀點認為,ACI患者應進行常規降壓治療。但腦梗死急性期血壓過高或過低均有可能加重病情〔18〕。孫新芳等〔19〕研究認為,ACI急性期不宜進行降壓治療。因此,應根據患者情況緩慢降壓。此外,血脂異常會增加腦梗死患者的復發率〔20〕。

對伴有MS的ACI患者及早進行血糖、血壓、血脂干預,具有重要的臨床意義〔21〕。進行針對性的生活方式干預可以達到改善血脂代謝、延緩糖尿病的發生、降低體重的治療目的〔22〕。因此,應針對患者的生活方式采取相應措施,以改善患者預后。

1 孫麗華,韓樂鋒,王 君,等.代謝綜合征對腦梗死預后的影響〔J〕.中西醫結合心腦血管病雜志,2009;7(9):1128-9.

2 Kurl S,Laukkanen JA,Niskanen L,et al.Metabolic syndrome and the risk of stroke in middle-aged men〔J〕.Stroke,2006;37(7):806-11.

3 Saito I,Konishi M,Watanabe K,et al.The metabolic syndrome and risk of stroke in a rural community in Japan〔J〕.Nippon Koshu Eisei Zasshi,2007;54(10):677-83.

4 竇相峰,張紅葉,孫 凱,等.中國漢族人代謝綜合征與腦卒中密切相關〔J〕.中華醫學雜志,2004;84(4):539-42.

5 Alberti KG,Eckel RH,Grundy SM,et al.Harmonizing the metabolic syndrome:a joint interim statement of the International Diabetes Federation Task Force on Epidemiology and Prevention;National Heart,Lung,and Blood Institute;American Heart Association;World Heart Federation;International Atherosclerosis Society;and International Association for the Study of Obesity〔J〕.Circulation,2009;120(10):1640-5.

6 中華神經科學會中華神經外科學會.各類腦血管疾病診斷要點〔J〕.中華神經科雜志,1996;29(6):379-80.

7 徐新民.肥胖癥〔J〕.國外醫學·內分泌學分冊,2004;24(6):429-31.

8 許風雷,熱依汗,王 力,等.腦梗死合并代謝綜合征的并發癥及預后分析〔J〕.中國實用神經疾病雜志,2009;12(13):28-9.

9 楊 松,周志明,翟其金,等.伴代謝綜合征的腦梗死患者TOAST分型及頸動脈狹窄分析〔J〕.中國老年學雜志,2010;30(10):1446-8.

10 王維治.神經病學〔M〕.北京:人民衛生出版社,2007:126-7.

11 于慧玲,馮長順,李雪梅.代謝綜合征與腦梗死患病率的相關分析〔J〕.中華老年心腦血管病雜志,2008;10(5):356-7.

12 王曉強,寧顯忠,方伯言,等.腦梗死合并代謝綜合征患者的近期預后研究〔J〕. 中國現代醫生,2010;48(17):130-1.

13 Mallo S,Wong ND,Franklin SS,et al.Impact of the meta-bolic syndrome on mortality from coronary heart disease,cardiovascular disease,and all causes in United States adults〔J〕.Circulation,2004;110(10):1245-50.

14 劉新通,王麗娟,何池忠,等.卒中單元模式下影響腦梗死患者短期預后的多因素分析〔J〕.中華物理醫學與康復雜志,2009;31(10):671-3.

15 郭偉勇,徐玉柱,孫國香,等.入院血糖水平與急性腦梗死患者梗死部位及預后的相關性分析〔J〕.中華急診醫學雜志,2010;19(8):874-6.

16 Arboix A,Milian M,Ollveres M,et al.Impact of female gender 0n prognosis in type 2 diabetic patient with ischemie stroke〔J〕.Eur Neurol,2006;56(1):6-12.

17 Sare GM,Ali M,Shuaib A,et al.Relationship between hyperacute Blood pressure and outcome after ischemic stroke:data from the VISTA collabo ration〔J〕.Stroke,2009;40(6):2098-103.

18 梁 睿,徐 恩,鄧兵梅,等.腦梗死急性期血壓變化與預后的關系〔J〕. 中華全科醫師雜志,2006;5(6):346-9.

19 孫新芳,馮 琳,肖桂榮,等.不同時期血壓控制對腦梗死預后的影響〔J〕. 中華急診醫學雜志,2006;15(2):176-7.

20 Voetsch B,Benke KS,Damasceno BP,et al.Paraoxonase 192Gln-+Arg polymorphism:an independent risk factor for non_fatal arterial ischemic stroke among young adults〔J〕.Stroke,2002;33(6):1459-64.

21 劉春燕,花愛輝,馬建剛,等.急性腦梗死合并代謝綜合征患者血管病變臨床觀察〔J〕.河北醫藥,2010;32(10):2851-3.

22 李仁柱.未病學及其防治糖尿病血管病變的思路與方法〔J〕.中醫藥臨床雜志,2009;21(5):462-4.

R743

A

1005-9202(2012)17-3648-03;

10.3969/j.issn.1005-9202.2012.17.014

拜承萍(1980-),女,碩士,主治醫師,主要從事神經內科疾病研究。

〔2012-01-10收稿 2012-01-20修回〕

(編輯 徐 杰)