納洛酮治療Ⅱ型呼吸衰竭肺性腦病的療效及安全性

敖小軍

Ⅱ型呼吸衰竭伴肺性腦病主要是一種以心、腦、肺為主的全身系統器官受到損害的臨床綜合征。患者會出現嚴重缺氧及二氧化碳潴留現象,二氧化碳潴留可導致腦水腫,從而造成患者意識模糊、精神恍惚,嚴重者甚至危及患者生命,臨床中應引起足夠重視。納洛酮是一種特異性阿片受體拮抗劑,其可有效改善患者因缺氧及二氧化碳潴留引起腦水腫現象,對Ⅱ型呼吸衰竭伴有肺性腦病有良好的治療作用[1]。本研究采用納洛酮治療Ⅱ型呼吸衰竭肺性腦病,取得滿意效果,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取我院2008年2月至2011年3月收治的121例呼吸衰竭伴肺性腦病患者,所有患者均伴有明顯的痰、喘、咳及意識障礙。將其隨機分為觀察組61例和對照組60例,觀察組男39例,女22例,年齡64~81歲,平均(70.12±4.35)歲,病程4~20年,平均(9.83±3.67)年;對照組男38例,女22例,年齡63~81歲,平均70.23±4.21歲,病程4~20年,平均9.82±3.59年。兩組患者在年齡、性別、病程及動脈血氣PaO2、PaCO2值等方面無明顯差異,具有臨床可比性。

1.2 方法 對照組治療前進行感染控制,持續給予患者低流量吸氧,止咳化痰,解痙平喘,使呼吸道保持順暢,維持患者體內酸堿、水、電解質平衡等常規治療。觀察組在對照組治療基礎上加用納洛酮注射液,給予0.8 mg納洛酮注射液+20 ml氯化鈉注射液,靜脈推注,再給予2 mg納洛酮注射液+60 ml氯化鈉注射液,靜脈泵入治療,2次/d,連用3 d。

1.3 觀察指標與療效判定 治療前后常規檢查血、便、尿,動脈血氣分析PaO2、PaCO2、心電圖、血電解質、血糖及肝腎功能。療效判定:治療后患者痰、喘、咳癥狀有明顯改善,且意識形態在24 h內轉為清醒為顯效;治療后患者痰、喘、咳癥狀有部分改善,且意識形態在24~48 h內轉為清醒為有效;治療后患者痰、喘、咳癥狀無改善,甚至出現惡化,且意識形態未轉為清醒則為無效。

1.4 統計學方法 所有數據均采用SPSS 13.0統計學軟件處理,計數和計量資料分別采用χ2檢驗和t檢驗,檢驗水準為a=0.05。

2 結果

觀察組治療后總有效率為96.7%,對照組為83.3,兩組對比有明顯差異P<0.05,具體見表1。

表1 兩組治療后臨床療效對比(例,%)

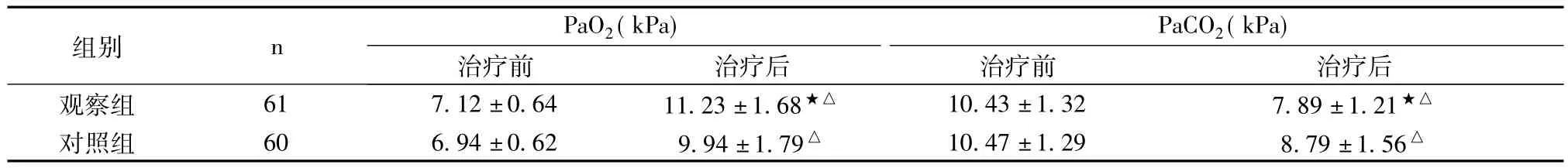

觀察組治療后PaO2值較治療前有明顯升高,與對照組相比,差異有統計學意義(P<0.01),且治療后PaCO2值較治療前有顯著降低,與對照組相比差異明顯P<0.05,具體見下表2。

表2 兩組患者治療前后動脈血氣分析比較(±s)

表2 兩組患者治療前后動脈血氣分析比較(±s)

注,治療前后對比,△P<0.01,與對照組對比,★P<0.05

?

兩組患者治療后均未出現嘔吐、惡心等腸胃不良反應,無明顯心律失常、血壓波動、煩躁、肝腎功能損害等癥狀,未出現注射部位硬結、紅腫及皮疹等藥物過敏反應。

3 討論

Ⅱ型呼吸衰竭主要病因是肺通氣功能出現障礙,其發生機制是呼吸阻力和呼吸動力之間不平衡。許多臨床研究表明[2],Ⅱ型呼吸衰竭患者,體內β-內啡肽含量有顯著升高,β-內啡肽的來源主要是垂體和下丘腦,其可有效抑制呼吸中樞神經,使呼吸沖動明顯減少,導致呼吸動力嚴重不足,最終引起患者呼吸困難,通氣量不斷下降,高碳酸血癥及低氧現象更加嚴重,從而形成惡性循環,給患者帶來極大痛苦。二氧化碳潴留和缺氧可嚴重損害肺、腦、心及循環功能,影響中樞神經系統,引起患者情緒躁動、血壓波動,嚴重時出現昏迷[3]。

納洛酮是羥二氫嗎啡酮的衍生物,其作為一種特異性阿片受體拮抗劑,無激動活性,可有效控制和逆轉β-內啡肽含量過高產生的各種不良反應。納洛酮的主要藥理是透過血腦屏障對機體發揮作用,其可產生較強的興奮呼吸中樞作用,有效增加呼吸沖動,使β-內啡肽導致的呼吸動力嚴重不足的現象消失,阻斷惡性循環,減少高碳酸血癥及低氧現象的發生[4]。納洛酮也可有效改善二氧化碳潴留和腦缺氧,使意識狀態轉為清醒,給藥后起效較快,且病情未出現反復。

本研究采用納洛酮治療Ⅱ型呼吸衰竭肺性腦病,療效顯著,治療結果顯示,采用納洛酮治療的觀察組治后總有效率明顯高于采用常規治療的對照組,且治療前后動脈血氣分析PaO2、PaCO2值有明顯變化,與對照組比較有統計學意義,且治療后患者未出現不良反應。故筆者認為采用納洛酮治療Ⅱ型呼吸衰竭肺性腦病,安全有效,值得臨床推廣使用。

[1]孔祥偉,蘇智友,蔡曉美.甘利欣聯合納洛酮治療Ⅱ型呼吸衰竭肺性腦病療效分析.醫護論壇,2009,16(12):197-200.

[2]周樂清.納洛酮聯合氨茶堿治療Ⅱ型呼吸衰竭肺性腦病的臨床觀察.臨床合理用藥,2009,2(11):11-12.

[3]董志君.納絡酮合醒腦靜治療Ⅱ型呼吸衰竭肺性腦病.浙江中西醫結合雜志,2006,16(10):624-625.

[4]李寧,張繼惠,邵東輝.納洛酮聯合丹參酮ⅡA磺酸鈉治療Ⅱ型呼衰肺性腦病療效觀察.包頭醫學院學報,2010,26(2):50-52.