陳氏挑針療法在頸肩腰腿痛的臨床應用及其機制研究

陳 棟 鐘 鍵 陳大典 洪衍波 羅良平 章岳娟 張文容 王剛偉

(暨南大學附屬第一醫院新醫針挑科,廣東省廣州市黃埔大道西613號,510630;2中山大學附屬第二醫院中醫正骨科)

針挑療法是指用特制挑針在特定部位(神經點、經穴)進行有節律(強度與頻率)牽拉動作運針,通過挑治達到疾病痊愈的一種新療法。陳氏挑針療法是東方特色醫學之一,是我國寶貴的醫學遺產的繼承與創新。挑治起源于古代的“半刺”,屬于“刺絡”,“陳氏挑針”始于民間治病粗針,為更好地適應臨床治病而研究了大小適中的新型挑針。20世紀90年代末,一種形體新穎、輕巧、操作靈活自如,且臨床治病范圍廣的新型挑針問世。這種針分為針柄和針頭,針頭Ф2mm,代替了傳統的三棱針,稱為陳氏挑針。這一大革新及發明,使這一療法的治病范圍更廣,操作更簡便,療效更顯著[1]。針挑療法使臨床治病范圍大大擴大,不僅從治療麥粒腫、痔瘡、小兒疳積、癭瘤等疾病擴展到治療各類不育不孕癥及頸肩腰腿痛等一百余種[2],而且已滲透到臨床男科、脊柱神經病學等各學科,是一門實用性很強的邊緣學科。這一成功發明(職務發明)獲得同行學術界贊許,暨南大學第一臨床醫學院新醫針挑科取得了首創挑針國家專利權(國家專利號:ZL98312487.2),2002年被評為暨南大學首批特色專科。

1 理論依據

1.1 中醫學的理論依據 中醫學理論認為,人體是一個有機的整體,從五臟六腑到四肢百骸都不是孤立存在的,而是相互為用、彼此協調、內外相通、表里相應的一個整體。從病理分析,體內某一器官有病變,則可“表現”在外部;而刺激機體的某個部位或某個部位發生變化時,都會引起相應的全身性反應。人體能夠保持正常健康的體魄,主要是“陰平陽秘,精神乃治”(《素問·生氣通天論》),才能夠保持全身陰陽平衡氣血流通,適應內外環境的不斷變化,實現正常的生理活動。這主要依靠體內的特殊系統來完成,這個系統稱為“自控調節系統”,它由頭腦脊髓、經絡(包括運行的氣血、體液)和皮部所組成,而皮部在自控調節系統中起十分重要的作用[3]。如《素問·五臟生成論》稱,皮膚是“衛氣所留止”,而“衛氣”是人體“正氣”的重要部分,故有“衛外而為固”,抗外安內的作用;皮部借以“衛氣”的運行和經絡的傳導作用,起到對外接收“電波”,對內傳達“指令”的功能,亦稱為人體的“感受器”和“效應器”。由此可見,人體之所以能夠成為一個有機的整體,最主要是依賴于自控調節系統,而皮部又是自控調節系統中的最重要組成部分,它通過接收“電波”信息,傳達“指令”,內外相通,才能起效應作用。

針挑治療脊柱疾病、頸肩腰腿痛等疾病的理論依據又與《靈樞·海論》中“夫十二經脈者,內屬臟腑、外絡于支節”的說法相同。“有其內,必形其外”,根據體表與內臟之間的關系,學者常常根據體外變化來診斷疾病,按不同的疾病分類,并發現在人體體表有“靶點”,即病變所在,而在相應的神經支配通路上選定針挑點,取得顯著療效。在皮部的特定位置給予適當的針挑刺激,是一種良好的刺激反應,并充分發揮衛氣功能,起到疏通經絡,推動氣血運行,調和陰陽,調動機體一切正氣抗拒“邪氣”的斗爭,從而達到治病和痊愈的目的[4]。

1.2 現代醫學的理論依據 1)由于人體是各種組織、各個器官組成的統一體,人體的一切活動離不開神經體液的支配和調節;尤其是大腦皮層,通過神經反射途徑方式,在完成人體內部的統一、協調和對外界進行適應性活動中起著主導作用。2)人體有31對脊神經,每一對脊神經都相應的支配著一定的組織和器官,并與體表形成了一定的關系,呈節段性分布。3)某些器官功能發生障礙,通常會引發所支配的體表發生變化,往往表現在體表部位的疼痛、皮下結節,甚至過敏、感覺異常、皮膚顏色改變,肌肉萎縮,末梢神經血流改變,即某些神經肌電的電位變化、神經傳導速度改變、血流灌注量的改變等。反之,體表的各種病變也可以影響到內臟的機能狀態。4)針挑療法有顯著調理脈絡的功用。采用特制挑針,在特定部位(體表神經點和穴位)進行挑治,通過刺激神經末梢和神經傳導功能達到調理脈絡的作用,調節體液,排泄有毒物質,又給組織帶來營養物質[5],達到疏通經脈,行氣活血,舒筋活絡,治愈疾病的目的。5)針挑有顯著改善男性骨質疏松癥作用。由于調控激素水平過程受到中樞神經系統下丘腦—垂體—性腺軸的支配而調節控制機體的一切生理及生殖活動。針挑通過刺激相關體表神經點(丘腦下部)及特定穴,以及神經傳導促進“行氣”來調節中樞神經體統的生殖性腺軸(下丘腦—垂體—睪丸軸),并支配與調節正負反饋功能維持激素水平的平衡狀態,從而使患者內分泌發生一系列顯著變化,尤其是Tes水平明顯上升,為男性骨密度奠定基礎,緩解及消除了骨質疏松癥[6]。6)針挑有明顯改善椎基底動脈血流的功能與作用[7]。針挑刺激特定部位(神經點、穴位),可疏通經脈,調整氣血,調節交感神經,解除椎動脈及周圍交感神經的壓迫和刺激,從而緩解血管痙攣,降低阻力,增加腦血流量以改善椎—基底動脈供血不足癥;針挑具有松解局部組織粘連的功能;針挑可增加局部與整體血流量,促進血液微循環,改變血液高黏度狀態,清理經脈管壁沉積物,改善和恢復脈管壁的張縮功能,從而降低血液黏稠度來增加大腦血流量和供氧量。7)針挑有顯著改善局部與整體血液循環與止痛功能與作用[8]。針挑改善局部血液循環,血流動力及血液黏稠度,加速無菌性炎癥的吸收以及有害產物(兒茶酚氨,組織胺等)的排泄,增加了組織營養,使之代謝增強,有利于整體修復。8)針挑具有溫補腎陽,益氣補血及活血通絡功效[9]。針挑以補手法為主,兼顧祛邪,使陰充陽旺,筋骨強健,自可祛邪外出,使關節滑利,促進局部營養代謝、消炎、消腫、祛瘀止痛,非熱效應(來自機體的熱反應)具有提高機體免疫功能的作用,且無毒副作用,遠期療效顯著,對類風濕關節炎、強直性脊柱炎有獨到之處。9)針挑與整脊療法的有機結合,為標本同治開辟了一條捷徑。整脊手法矯正AS脊柱錯位(縫)所致之椎關節病變及恢復椎管原狀,使椎關節內外及左右壓力平衡,并解除椎動脈及相關神經根的過度牽拉和壓迫所造成的損害。而整脊手法僅緩解脊椎的問題,對局部疼痛、腫脹、酸楚、麻木、晨僵等癥狀的解除都不如針挑療效快捷,故兩者有機結合,將顯著改善局部與整體的協調關系,有利于促進局部與整體血液循環,增加組織部位營養,新陳代謝增強[10]。由于標本同治,機體免疫功能處于增強狀態,則身體強壯,故遠期療效更佳。

2 針挑合整脊治療頸肩腰腿痛的功用[11]

2.1 中醫學角度 1)溫補腎陽,散寒暖筋;2)滋補肝腎,強筋壯骨;3)益氣補血,通絡活血;4)祛邪外出,滑利關節;5)活血散瘀,疏通脈絡;6)調和陰陽,強身壯體;7)疏通經脈,調整氣血;8)針挑整脊,標本同治。與中醫的“肝腎”“氣血”“正氣”“筋骨”“血脈”“邪氣”相關。

2.2 現代醫學角度 1)改善血液循環;2)促進局部修復;3)調內分泌功能;4)消腫消炎止痛;5)增強組織營養;6)祛瘀消瘀通脈;7)平衡內外左右;8)糾正脊椎關節;9)整椎間盤回納;10)松解神經(根)受壓。

總之,針挑療法有集針灸、推拿、埋線、割脂、放血于一體的功效,也是一種從臨床實踐中總結出來的,科學的,很有研究價值的物理刺激、生物全息療法。

3 針挑選點、針挑合整脊療法操作過程

針挑點包括兩方面的內容:1)按照中醫學理論,是以經絡學說為指導,取點應為神經點(神經刺激點)、穴位(經穴),亦將針挑點分成兩門八類,即固定針挑點和非固定針挑點為兩門。前者包含經穴針挑點、分區折算針挑點、頭皮針挑點三類;后者有皮膚異點、異感點、顆粒點、結節點和脈絡點5類。2)神經針挑點,是在針挑療法多年所得經驗的基礎上,結合神經解剖、病理生理,運用神經病學說的理論,根據脊髓神經節段性分布和周圍神經干叢所在部位,劃出體表相應位置定針挑點。這與中醫經絡的背俞穴和華佗夾脊穴的取穴方法相似,以神經干叢為依據所取的挑點位置,又往往與針灸的循經取穴相一致。

經穴針挑點與神經針挑點的異同:經穴針挑點是以中醫學的經絡學說理論為基礎,以皮部理論和實踐經驗為依據進行體表定點,而神經針挑點則是以現代醫學的神經病學說為指導,以脊段或周圍神經干叢的解剖和生理功能為依據來劃定的針挑點。前者以針挑點為基礎,后者是針挑療法與現代醫學的結合,是神經節段性分布理論在針挑療法上的具體運用。由于理論基礎不同,故他們所定的針挑治療點亦不盡相同,有些治療點只能說比較近似。但這里必須指出,針挑療法刺激部位的特殊性,它不在于刺中經脈或神經干叢,而是在于刺激體表與疾病相應的皮部或神經分布點。這就是神經節段性分布理論在臨床上的具體應用,故臨床定點時充分理解“離點不離經”觀點[12]。另外,也發現了體表有“靶點”(一種病變物產生于體表處)存在。因此,神經干叢針挑點并不能代替其他針挑點。現代研究表明,運用神經學說的理論選擇針挑點更為方便和易于理解,臨床療效更顯著。用現代醫學的理論來研究古老的挑治法是個重要途徑,再創新為當今的針挑療法,有利于中醫學的發掘、研究和進一步提高。

針挑合整脊療法操作過程:1)根據病情,病史與X線、CT、MRI而確定頸胸腰骶尾椎小關節或椎間盤錯位(縫)或突出部位可按新醫正骨手法[13]整復,分筋理筋。2)先針挑處方,定針挑點(神經刺激點、經穴)常規消毒后局部麻醉,采用特制挑針刺入特定部位達皮下,根據辨證施治,分辨虛實,以牽拉動作運針,按不同部位,施行不同手法,隨時改變運針方向,強調施針采用不同的強度與頻率。主點+配點4~6個,每點針挑3~5min。針畢,挑針部位須壓平與止血,加貼止血膠布,并囑患者注意事項。

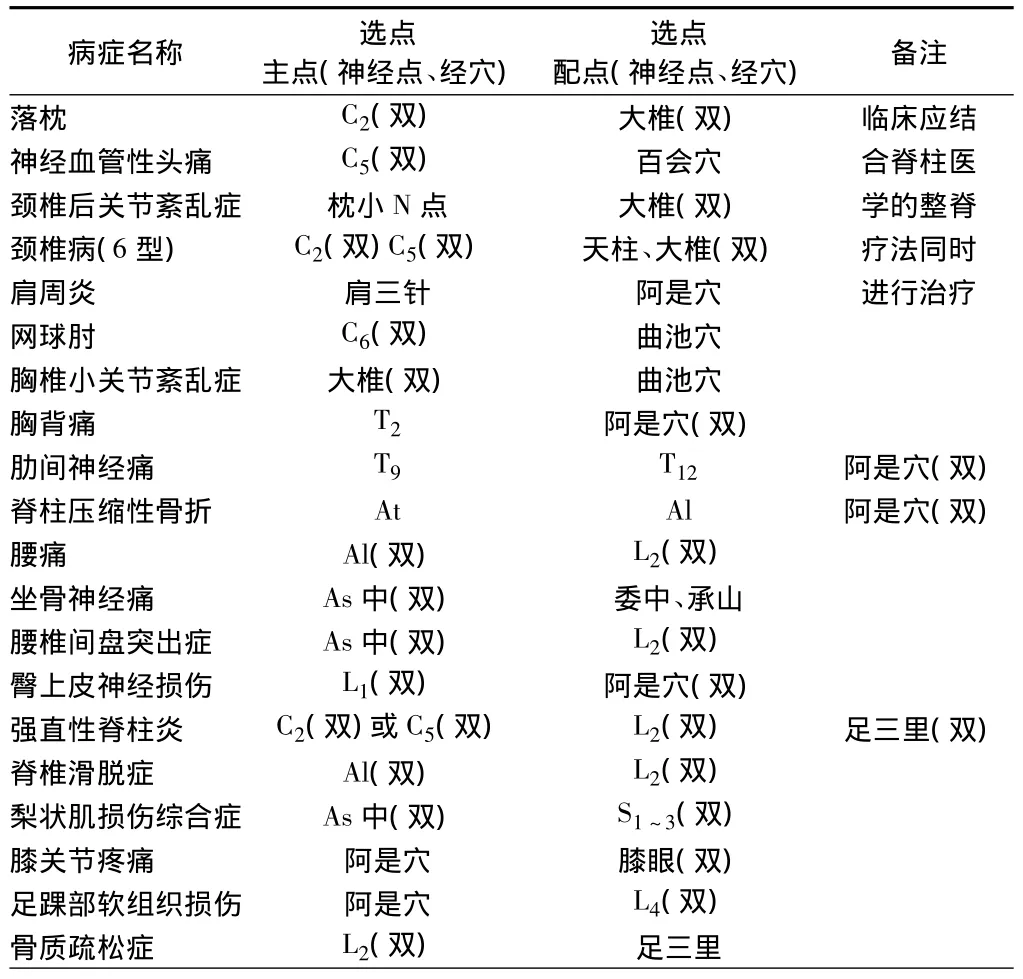

表1 常用針挑選點處方簡表

4 典型病例

例1:某,女,41歲,于2001年5月13日初診。主訴:反復頸痛伴頭暈耳鳴已2年半,加重1.5個月,并向左肩關節放射,伴上肢麻木。患者體胖,面色潮紅,日常工作多用電腦,無明顯外傷史。體格檢查:頸椎壓縮試驗(+),左臂叢牽拉試驗(+),旋轉頸試驗(+),頸2、4、5 后棘突旁壓痛(+),第 4 頸椎棘突偏右,第5棘突偏左,并相應韌帶剝脫。X線、CR、MRI顯示C2、C4~6不同程度骨質增生,尤以鉤狀增生為主,相應椎間隙變窄(前寬后窄)頸椎曲度變直稍反張。MRI:C2/3、C4/5椎間盤向左后突出。TCD:左椎基底動脈供血不足。血液流變學檢查。PI:腦阻力增高,全血(中切)黏度與血漿黏度(120-1s)均稠。診斷:(頸)椎動脈型頸椎病,頸椎間盤突出癥。處理:1)新醫正骨:脊椎旋轉復位法;2)分筋理筋;3)針挑療法處方:主點C2(雙)、大椎旁(雙)。配點枕小神經點、百會穴;4)配合休息,注意生活“低枕無憂”,枕頭支撐點應放在頸椎中下段。手法后,應固定頸椎位置,頸部不宜自主旋轉。忌飲酒、進食辛辣等食物;經過4次治療后,患者無頸痛及頭暈耳鳴,無上肢麻木,但時有左肩關節輕痛,復查TCD:雙側椎基底動脈供血正常,PI舒縮指標正常。全血(中切)黏度降低,血漿黏度也降低。繼續鞏固2次后痊愈。身體感覺正常已上班。經隨訪3年未見復發。

例2:某,男,38歲,2000年3月17日初診。主訴:反復腰腿痛3年半加重2個月,并向四肢關節放散。患者形體瘦高,面色灰暗,既往有明顯腰扭傷史。體格檢查:右腿直腿抬高試驗(+),左、右“4”字試驗(+),腰2、4、5 后棘突旁壓痛(+),腰椎后棘突 4 偏右,5向左歪。雙下肢膝關節腫脹、疼痛,踝關節腫脹。晨僵、Keitel試驗(+)。X線腰椎正側位片:可見骶髂關節面粗糙,L3~5呈竹節樣改變。實驗室:ESR 75mm/h,類風濕因子(RF)陰性。CT檢查結果:腰L4~5椎間盤突出(中央偏右側),相應硬膜囊稍受壓。診斷:1)強直性脊柱炎(活動期)。2)腰椎間盤突出癥。處理:1)整脊手法:脊柱旋轉復位法。2)分筋理筋。3)針挑療法。處方:大椎旁(雙)、C5(雙)、As中(雙)(骶叢神經刺激點)、L2(雙)。4)配合休息,加強營養。要求飲食每天攝入足夠蛋白質、維生素及鈣。忌喝酒、進食辛辣等食物。5)功能鍛煉:做下蹲運動,每天2次,每次10~15min。經過半個療程(5次)針挑后,晨僵、關節疼痛腫脹清除,Keitel試驗(-),“4”字試驗(-),右腿直腿抬高(-),ESR 13mm/1h。繼續鞏固,整脊手法加針挑治療2次后痊愈,身體功能恢復,正常上班。隨訪2年未見復發。

5 結論

多年來我們采用針挑療法不僅對腰椎間盤突出的治療,而且針挑結合牽旋手法對頸椎病有顯著療效,尤其是椎動脈型與神經根型頸椎病,經牽旋手法治療后供血量明顯增加(P<0.01),血管腔增大,血流通過量加速,配合針挑促進局部與整體的血液循環。搏動指數(Pulsatility Index,PI)為反映血管順應性與腦阻力血管變化的可靠指標[14],針挑聯合牽旋手法治療后雙側椎動脈(VA)和基底動脈(BA)的PI和阻力指數(RI)值明顯下降(P<0.01),表明針挑加手法改善腦血流、血管舒縮彈性較單純手法效果明顯。而對神經根型頸椎病經牽旋手法針挑治療后,通過神經肌電圖檢測可見原f波傳導速度減慢、肌電纖顫波明顯消失。臨床上有可行性、實用性,無毒、副作用,操作簡單方便,具有廣闊的醫療前景及推廣應用意義。

針挑療法是對中醫學的繼承與創新。針挑治療頸、腰椎疾病的可能機理:1)針挑刺激特定部位,通過神經點和神經通路,調節交感干神經,解除椎動脈及周圍交感神經的壓迫和刺激,從而緩解痙攣的血管,降低阻力,增加腦血流量以改善椎-基底動脈供血不足的癥狀。2)針挑具有松解局部粘連的功能[15]。由于針挑牽拉動作運針,運針的頻率與強度根據患者體質而定,辨證施治可按“虛則補之,實則瀉之”手法施行。實者,挑畢后行局部挑點放血;而虛者,挑完行挑點壓平。挑術中以患者舒適感或反射至雙上、下肢麻脹感為“行氣”最佳反映。3)針挑時可增加局部與整體血流量,促進血液(微)循環,減低血液中存在黏度增高現象,有利于改善血液的流變性。由于CSA患者血液存在濃聚現象[16],全血黏度增高,紅細胞聚集,變形能力下降,血流不暢,影響血供,而血流黏度改善具有可逆性,椎體骨質增生和血管彈性下降均為不可逆的病理改變[17],故針挑療法通過降低血流黏稠度來達到增加大腦血流灌注量和供氧量的作用。4)針挑療法具有祛瘀生新,理氣止痛之功[18]。對頸、腰椎疾病的局部(頸肩頭及上下肢)疼痛緩解更速。5)減少和降低神經根損傷,恢復神經根功能。

脊柱牽旋手法以復位為治病之根。脊柱經準確整復,必將恢復或相對恢復椎管原狀。矯正脊柱的內平衡,解除椎動脈及相關神經根等的過度牽拉和擠壓所造成的損害。牽旋手法僅解決脊柱的問題,對局部疼痛等癥狀的緩解不如針挑療法顯效快。故選擇運用牽旋手法與針挑相結合,勢必完成整體與局部的協調關系。針挑改善和促進了局部及其相關的血液循環、血流動力學及血液黏稠度的改變,加速無菌性炎癥的吸收以及有害產物(致病物質)的排泄。又給組織增添營養,使之代謝增強,利于修復,同時有松解神經韌帶粘連的作用,解除肌痙攣及有利于椎動脈血運的康復[19],恢復正常血供,調整了脊柱的內外、左右新平衡,標本兼顧。兩者協同療效更優。

[1]陳棟.男科學[M].廣州:暨南大學出版社,2007:167-186.

[2]魏征.脊柱病因治療學[M].香港:商務印書館,1987:68-76.

[3]王子棟,徐有恒.植物性神經系統生理學—基礎與臨床[M].北京:科學出版社,1994:323-330;368-378.

[4]潘之清.實用脊柱病學[M].濟南:山東科學技術出版社,1998:708-725.

[5]陳棟,陳大典,王義智.針挑整脊治療腰椎間盤突出癥的臨床觀察及機理研究.江蘇中醫,2001,22(6):31 -33.

[6]梁慶臨,黎文獻.針挑療法.[M].廣州:廣東科技出版社,1984;118.

[7]陳棟,鐘鍵,洪衍波,等.針挑與牽旋手法對椎動脈型頸椎病血流的影響及機制研究.針刺研究,2009,34(5)344-348.

[8]陳棟,徐宏貴,洪衍波,等.針挑治療精索靜脈曲張不育術后的臨床觀察.中國針灸,2005,25(7)454 -456.

[9]陳棟,羅良平,洪衍波,等.針挑合整脊治療強直性脊柱炎對照研究.中國針灸,2008,28(3):163 -166.

[10]陳棟,王義智.手法與針挑治療19例腰椎間盤突出癥臨床分析.暨南大學學報(醫學版),1992,4(3):52 -56.

[11]陳棟,鐘鍵,陳恕仁,等.針挑治療功能性不射精癥療效及其對性激素水平的影響.中國中西醫結合雜志,2009,29(11)1026-1028.

[12]陳棟.陳氏挑針療法治療不育不孕癥.中國針灸,2008,28(增刊):1-6.

[13]馮天有.中西醫結合治療軟組織損傷[M].人民衛生出版社,1977,19-22.

[14]黃聰陽,蘇稼夫,周文強,等.針刺頸夾脊穴對調節頸椎病所致椎動脈血流動力學紊亂的即刻與近期效應的研究.中國針灸,2002,22(5)∶325-326.

[15]符文彬,張洪來,朱曉平,等.針挑治療頸椎病的隨機對照研究.中國針灸,2005,25(9)∶614 -616.

[16]黃聰陽,蘇稼夫,周文強,等.針刺頸夾脊穴對調節頸椎病所致椎動脈血流動力學紊亂的即刻與近期效應的研究.中醫藥學刊,2004,22(5):848-849.

[17]何宗寶,呂有魁,陳東昌.頸椎性血壓異常國內研究概況.中華物理醫學與康復雜志,2006,28(9):637 -639.

[18]陳棟,石曉蘭,蔡明雪,等.針挑治療功能性不排卵的臨床觀察.中國中西醫結合雜志,2004,24(8):735 -737.

[19]張建宏,范建中,齊志強.針刺治療椎動脈型頸椎病的TCD和BAEP觀察.中華物理醫學與康復雜志,2005,27(4):229-232.