溫州模式“蛻變”

文|《小康》記者 羅嶼

溫州模式“蛻變”

文|《小康》記者 羅嶼

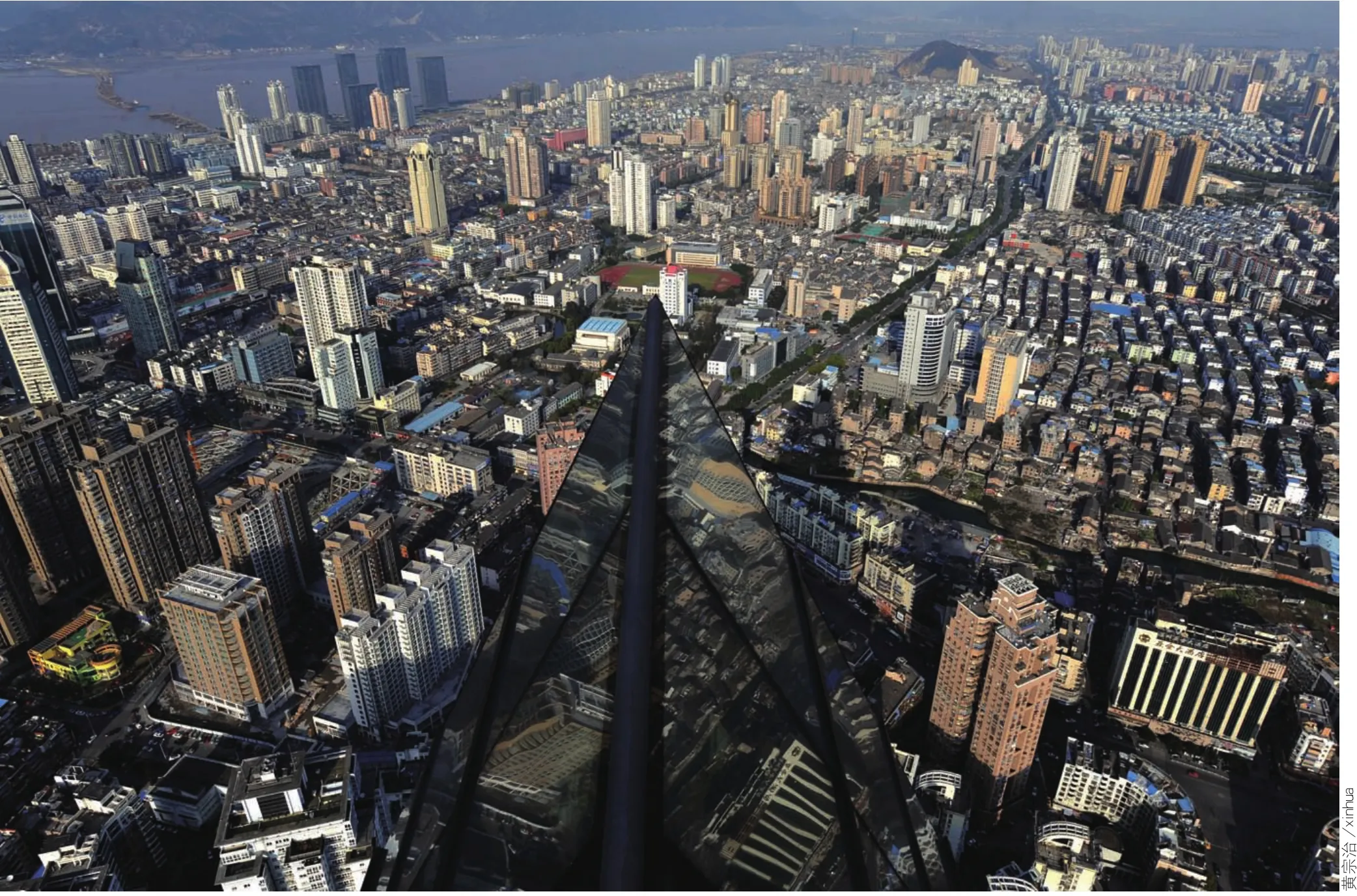

溫州是一面旗幟,中國改革的旗幟,也是一面三十年來爭議不斷的旗幟。“溫州模式”已遠遠超越經濟學社會學最初對它的解釋,它在發展中迷茫,在艱難中行進。這一次金融改革,能否助推“溫州模式”完成新一次蛻變?

4月13日的溫州,一場央視主辦名為“探路溫州金融改革”的論壇上,出席人數最多的并非官員、學者,而是溫州當地草根中小企業家們。他們中的很多,甚至是站著聽完整場論壇。

驚喜,疑慮,樂觀,悲觀——面對3月28日獲批“金融綜合改革試驗區”的消息,企業主們內心五味雜陳。

李建江,溫州一家打火機企業負責人坦言,在去年資金鏈最緊張的時候,為了買原料,他借了300萬的高利貸,利息三分。而中小企業最困難的就是沒有抵押物。

有著同樣遭遇的是劉順峰,去年他的企業建設新廠區,但由于銀根收緊,銀行壓縮了他的信貸規模,最終他借了近億元的民間資金,平均利息三分,這直接導致財務成本占到企業成本預算的10%左右。劉順峰說,幸虧自己的企業生產的是光纖通訊核心器件陶瓷插芯,利潤比傳統行業高出幾倍,否則早就吃不消了。“如果銀行能解決,我要省掉三千多萬資金。”

像李建江、劉順峰這樣熱切關注此次金融改革的溫州企業家還有很多。他們關心改革能多大程度幫助他們走出困局。

金改,關乎他們的命脈。

2011年9月以來,溫州地區中小企業由于資金鏈斷裂,無法償還借款,出現企業主“跑路”、跳樓自殺現象,引發民間借貸危機。危機迅速蔓延至浙江、江蘇、內蒙古等其他地區。

盡管自2011年下半年以來,國家出臺了多項緩解溫州中小企業貸款難問題的舉措,但溫州的民間信貸危機還遠未結束。甚至坊間有消息稱,由于支撐溫州民間信用的擔保體系崩塌,溫州民間信貸已基本“冬眠”,無論銀行還是小額貸款公司等非銀行金融機構現在都非常“惜貸”,跑路潮仍在繼續,因信貸壓力而自殺的事件仍不斷見諸報端。

溫州銀監局的資料則顯示,2012年2月末溫州銀行業不良貸款率為1.74%,已經8個月呈現上升態勢,比2011年6月末最低時的0.37%飆漲了370.27%,達到了十年來的歷史高位。

更讓溫州中小企業雪上加霜的是,2012年開始出現罕見的“訂單荒”。據溫州海關數據統計,2012年2月溫州外貿出口5.14億美元,同比減少30.87%,環比減少更高達72.05%。其中受歐債危機影響,對歐盟貿易額為1.5億美元,同比減少44.35%。

所有這些,都在為頂層設計傳遞一個信號:溫州金改,迫在眉睫。

危機推動改革

外界普遍認為,正是2011年下半年溫州爆發的民間借貸危機、跑路事件,直接促成了這次國家層面的金融改革試驗區落地溫州。“更深層的原因不在于此。”浙江大學社會科學學部主任史晉川表示,其實早在2010年,溫州市委書記陳德榮在察覺到溫州高利貸問題后,很快就決定以此為契機推動一場金融改革。

“包括省金融辦主任、人民銀行行長、銀監局局長,都找到我們談了溫州發展過程中企業的融資難和進行金融體制改革與創新問題。并委托浙江大學,由我做組長,為溫州地方政府起草了四份研究報告。”

史晉川說,一份研究報告,是《溫州地方金融改革創新總報告》。還有三份分報告分別是《構建以間接融資體系為主的溫州地方金融體系報告》;《構建以直接融資為主的溫州地方金融體系報告》;《關于在溫州地區開展利率市場化試點的報告》。

2011年4月,史晉川帶領的課題組完成報告,提交給溫州市委、市政府。正是浙大的這組報告,成為日后溫州上報國務院“綜改方案”的藍本。

據史晉川透露,當時溫州市領導帶著方案,跑了很多相關部門,“跑了很長時間”,但一直“沒有實質性推進”。

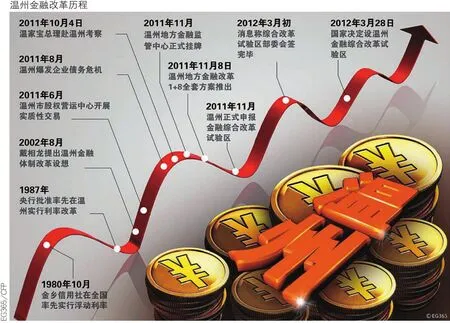

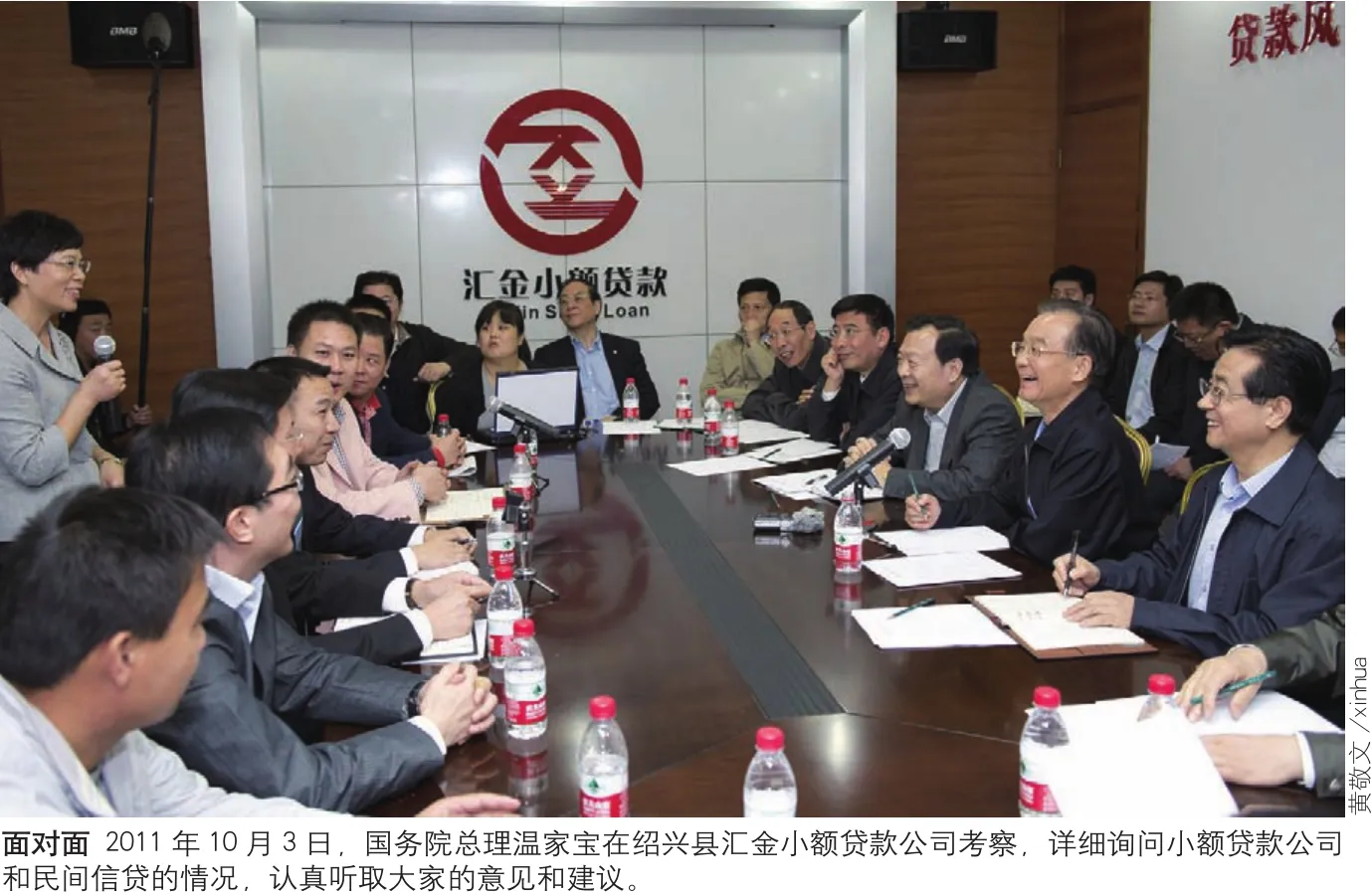

直到2011年下半年,溫州民間借貸風險不斷積聚爆發。2011年10月4日,溫家寶總理視察溫州后,當地金融改革才得以加速推動與落實。

溫家寶當日到達溫州后,一下飛機,便與部分企業負責人舉行座談。當時,溫州百先得服飾有限公司董事長葉劍平說:首先,希望政府和金融機構加大對中小企業的支持與保護力度。其次,對中小企業的稅能不能減少一點。另外,溫州的民間資本還是雄厚的,問題是找不到投資的渠道,借給別人怕拿不回來,存在銀行利息較低。民資和民企之間缺乏一個平臺、一座橋梁。葉劍平建議,政府應把溫州民間資本由“地下”變成“地上”,形成有利于民間借貸健康發展的金融體制。

葉劍平的發言,被溫家寶評價為“把溫州目前存在的主要問題基本都點到了。”

而點到的這些問題,恰是此次溫州金改的重點:如何解決民間資金多但投資難,中小企業多但融資難;如何打通約8000億民間資金和實體經濟之間的對接路徑。

十年之后的重建

“這是在2002年中國人民銀行總行批準建立溫州金融綜合改革試驗區——其后未曾宣布過取消——十年之后的重建。”曾任溫州市經濟體制改革委員會主任、政策研究室主任的馬津龍如是說。

如馬津龍所言,這是時隔近10年,溫州再提金融改革綜合試驗區。2002年8月,時任央行行長戴相龍到溫州調研5天,提出溫州金融體制改革的設想,當時不僅提到了這次改革沒有提及的利率市場化,還明確表示允許民間資本成立民營銀行等內容。

然而,那一次的改革,卻在是與非的種種爭論中,無疾而終。

直至2005年,溫州市銀監分局和溫州市體改委聯合完成的一項研究課題還認為,“在當前的形勢和經濟、金融環境下,設立民營銀行時機尚未成熟”,民營銀行“不可能解決中小企業融資難的問題”。

溫州10年前對改革的推進之所以顧慮重重,或許與民間金融曾經出現的瘋狂與混亂有關。

早在戴相龍提出溫州金融體制改革設想前,溫州就已經成為中國金融改革的先行者。1984年,方培林在溫州建立了第一家私人錢莊方興錢莊。一方面,錢莊得到當地政府的默許,至少可以在本區之內大膽地從事金融事務,可另一方面,它卻始終得不到上級銀行部門的認可,在法律上處于非法的狀態。最終由于自身原因,堅持了5年之久的、帶有半地下色彩的方興錢莊自行關閉。

1986年,楊嘉興開辦了國內第一家股份制私營銀行溫州鹿城城市信用社。《紐約時報》曾對此評價:“在溫州,中國國營銀行的壟斷地位被打破。”

當年,緊隨方培林、楊嘉興之后,幾十家類似金融機構在溫州誕生。而就在方興錢莊開張的一年后,1985年秋天到1987年冬天,卻在溫州全境爆發了至今憶起仍讓人不寒而栗的“金融抬會大災難”。

抬會,一開始只是一種民間的融資信貸,有些抬會會主原本也是想學方培林搞私人錢莊。可是常規的信貸效益畢竟太低了,馬上有人想到了高息融資。先是小心嘗試,再是大膽擴展,在滾滾而來的金錢與永遠填不滿的欲望之間,一種近乎瘋狂的金錢游戲開始了。

“在溫州市的樂清、平陽一帶出現的‘抬會’事件,涉及兩億多資金,波及周圍十來個縣。這次事件曾引起一系列的斗毆綁架,甚至兇殺事件,嚴重沖擊了溫州社會的安定。”中國金融學會理事、老銀行家曹爾階這樣回憶當年的事件,“由于‘抬會’資金大部分脫離實體經濟,無從產生利潤,前邊的抬會所獲的高息,吃掉了后來者的本金,最后因再沒有新的資金進入繼續抬會,終于倒會。”

更為瘋狂的是,當年為了獲得政治上的庇護,還出現了所謂的官會:專為官員而設,入會不必交款,而是先領款,三個月后再少量返回。這種會分10萬、5萬、1萬三種,視干部大小而定。一個干部入會,可以帶動無數人來入會。

失去理智的金融亂局,必然帶來整頓。

1999年,溫州不得不對225家農村合作基金會、民融資金服務部以及農村金融服務社進行清理整頓。而在此之前,溫州已于1998年對57家城信社進行了清理整頓。楊嘉興正是在得知溫州43家私營的城市信用社和金融服務社要被國有金融資本“收編”后,全身而退。

曹爾階在回顧當年的大整頓時表示,“抬會”于民于國于社會都不利,金融監管當局從理論上和政策上應對其全面否定,進行打擊。“但不應把嬰兒和污水一起潑出去,因取締‘抬會’而連同‘呈會’、‘標會’也一并取締。”

至于溫州“抬會”造成兩億多損失,曹爾階引用學者夏小軍的說法,任何金融活動都會有呆壞賬。用國有銀行的呆壞賬比例去衡量,整個溫州民間金融活動算上“抬會”造成的損失,其資產優良率仍然出奇的高;而與那些近年被中央銀行關閉的金融機構比起來,1985年溫州“抬會”所涉及的資金總額也與被關閉的金融機構所造成的后果不可同日而語。

如今,金融改革綜合試驗區的重建,映襯的,正是溫州在改革路上因恐懼風險而躊躇不前的十年光陰。

時而鮮花,時而毒草

恐懼風險,并非溫州人的性情。不然,溫州也不會成為中國改革的旗幟,更不會有“溫州模式”的產生。

1985年5月12日,上海《解放日報》在一頭版頭條刊發消息:《鄉鎮工業看蘇南,家庭工業看浙南——溫州三十三萬人從事家庭工業》。該報還專門為這則消息配發《溫州的啟示》的本報評論員文章。正是在這篇文章中,“溫州模式”第一次出現在媒體上。

對于“溫州模式”的昨天,溫州中小企業發展促進會會長周德文總結說:溫州農民最早沖破計劃經濟體制和人民公社制度的束縛,大步闖向市場經濟,包產到戶,家庭工業,聯戶工業,一村一品,專業市場,供銷大軍,鬧活了溫州農村經濟,也鬧富了溫州農村經濟。溫州最后形成了十萬家庭工廠、十萬供銷大軍、十大專業市場。

然而,“溫州模式”自產生之初,就隨著改革大潮潮起潮落。時而被當作鮮花,時而被當作毒草。身處其間的溫州人,其個人命運也被深深地打上了時代烙印。

比如溫州柳市鎮商人鄭元忠,1982年初夏到1983年仲秋,一直逃亡在外,對他的通緝令撒往全國。被當地人稱作“機電大王”的他,只因辦了幾間電器作坊,蓋起了一棟三層小洋樓,買了一輛別人罕有的摩托,就被治于“投機倒把”——這個在當今中國已經消失了十余年的罪行。

與鄭元忠命運類似,當年柳市鎮還有另外7個“投機倒把”分子。分別被人稱作 “五金大王”、“目錄大王”、“舊貨大王”……當時通稱為“八大王事件”。除了“螺絲大王”劉大源成功逃脫,其余7人全部入獄,最重的獲刑7年。鄭元忠逃亡一年多后也被抓獲。

受此事件影響,溫州陷入萬馬齊喑的局面。

直至1982年12月,溫州市委市政府召開會議為發展家庭工商業“正名”。1984年,中央發布了一號文件,提倡農村發展商品生產。此后,“八大王”得到了平反。這一系列事件促進了溫州家庭工業的蓬勃發展。費孝通提出的“小商品、大市場”的“溫州模式”開始廣為人知。

溫州模式榮辱史

1982年年中,浙江省委工作組進駐柳市鎮,由省公安廳負責人親自帶領30多人在溫州打擊了80余天,將經營低壓電器的所謂“八大王”作為重大經濟犯罪分子逮捕判刑。

1982年底,溫州市委、市政府召開了表彰個體經濟重點戶、專業戶的千人代表大會。

1983年12月28日,《人民日報》上發表《農村商品生產發展的新動向——浙江省溫州農村幾個專業商品產銷基地的情況調查》,肯定溫州模式。

1984年初,溫州市委書記袁芳烈宣布“八大王”是發展商品經濟和搞活流通的能人,并通過法律途徑對“八大王”作出了無罪釋放并予以平反的決定。

1985年5月12日,《解放日報》發表題為《鄉鎮工業看蘇南,家庭工業看浙南,溫州三十三萬人從事家庭工業》的報道,以及題為《溫州的啟示》的評論員文章。稱贊“溫州模式”為“令人矚目的經濟奇跡”、“廣大農村走富裕之路的又一模式”。這是“溫州模式”概念的最早提出。

1986年,中國社科院經濟研究所董輔礽、趙人偉等人赴溫考察后發表《溫州農村商品經濟考察與中國農村現代化道路探索》一文,稱溫州模式為“發展農村商品經濟、治窮致富的一條可供選擇的路子”。

1987年2月,上海社科院經濟研究所袁恩楨主編的《“溫州模式”與富裕之路》一書出版,該書稱“溫州模式”為“一條通過發展商品經濟而實現農村致富之路”。

1989年8月,根據中央領導的批示,國務院發展研究中心和國務院研究室將溫州作為典型調查的對象,并先后兩次派人來溫調查。

1994年,溫州市委做出了《關于開展第二次創業的決定》,掀開了溫州經濟發展新一頁。

1999年,溫州公司制企業增加到9568家。溫州獲得了“中國鞋都”、“中國鎖都”、“中國制筆之都”等十余張國家級名片。

2002年到2003年,溫州經濟增速下滑,溫州資本組團北上南下,出現“炒煤團”、“炒房團”,引發全國爭議。

1986年,浙江省向中央提議建立溫州實驗室,提出:溫州的模式帶有投石問路性質,因此試驗的內容、范圍、方式、步驟不受傳統理論、現行體制和具體政策的限制,允許打破常規、放手探索,準備承擔一點風險。1987年國務院批準建設溫州農村改革試驗區,并確定了一個重大的實驗課題——農村股份合作制度建設。很快,股份合作制企業在溫州成為最普遍的企業組織形式。

但改革前行者,注定飽受爭議。

股份合作制企業出現后,“姓社”、“姓資”的爭議甚囂塵上。一個“溫州老百姓”寫信給中央說,“‘溫州模式’實為資本主義模式,某些方面比資本主義還無法無天”,溫州是“賭博到處有,妓女滿街走,流氓打警察,共產黨員信菩薩”。1989至1991年,中央為此三次派人前來調查。

1992年,鄧小平再次巡視南方,對無所不在的意識形態爭論給予了斷然的“終結”。從此之后,在公開的輿論中,姓“資”姓“社”之類的討論日漸平息。

松綁后的“溫州模式”在20年間攻城克寨,把市場鋪向了全世界。

政府的“有為”與“無為”

進入21世紀后,“溫州模式”似乎遇到了比以往更多挑戰。

倪云,溫州樂清市柳市鎮的一位小企業主。和他眾多的親族一樣,有著不大不小的一家廠子,有十幾個工人,以前,倪云生產“磁光片”的原料是6000元/噸,生產出的成品可以賣6500元/噸。但現在,原料漲到了8000元/噸,他卻只能賣到8300元/噸,毛利整整減少了200元。為了維持企業的正常運轉,他還從信用社貸了20多萬元,千分之八的月息算下來,自己幾無利潤空間。于是,倪云有了關掉廠子的想法。

當類似倪云的故事,越來越多出現在媒體上時,——更多人開始以懷疑的眼光打量“溫州模式”。

北京郵電大學區域經濟與產業發展研究中心主任、博士生導師茶洪旺說起“溫州模式”,表示其“成也蕭何敗也蕭何”。溫州區域文化有其突出特點,諸如溫州人創業精神強,人人都想當老板,這是市場經濟發展的內生動力。一般來說,溫州老板大多都喜歡單打獨斗,獨立拼搏,但是從某種意義上看,他又會成為致使一些大集團、大企業難以形成的因素,最終影響了市場競爭力強的大品牌企業成長。”

茶洪旺曾在去往溫州的飛機上和一位民營企業家聊天。茶洪旺和企業家講,溫州市政府想要做大企業集團,問他什么看法。企業家說沒有興趣。寧可自己做老板,當總經理,也不愿意當個副總經理。“溫州人都希望自己做老板,不過隨著市場經濟的發展,溫州人的創業文化觀念也在慢慢改變。”

在2003年左右,史晉川教授也從社會文化角度提出,溫州模式終將“變遷”。在史看來,溫州一直是人格化有形市場為主,靠的是人緣、地緣、血緣、同學緣,人格化交易機制的強度太大。溫州的出租汽車找第二班的駕駛員,本地人一天交120-130元就可以承包下來,且不用簽協議,而外地人至少每天要高出50元左右才能包給你。溫州如果走不出人格化交易,建立一個法治的市場經濟就有很大難度。

史晉川還注意到,溫州的人格化交易在向政府中滲透。溫州的“公共權力”和私營經濟編織成了一張“不可觸摸的網”。

地方政府,始終是關于“溫州模式”討論中不可缺少的角色。

在周德文看來,“溫州模式”發育初期,溫州各級政府頂住了壓力,保護了個私企業、民營經濟的發展。當年溫州地方政府扮演了一個自由市場經濟中“守夜人”的角色,比如只打擊假冒偽劣,不干涉企業內政。“無為而治”的政府管理,最大限度發揮了溫州人血液中的商業文化基因和企業家精神。

而隨著近些年溫州經濟增速放緩,“地方政府如何‘有為’”,也成了討論“溫州模式”一個重要分支話題。

今年溫州市“兩會”是在溫州尚未走出由民間借貸引發經濟危機的背景下召開的。會議期間,溫州市委書記陳德榮曾帶領有關領導,與委員們就“優化政府服務、壯大實體經濟”舉行了一場專題座談。

陳德榮在座談會上說,走出危機需要政府有所作為,但政府的作為,是職能范圍內該做的作為,而不是對企業微觀活動的越俎代庖。要“相信市場的力量”。

陳一席話,或表明了政府應當堅守“行政”邊界的立場。

在史晉川看來,地方政府應構建一個與溫州民營經濟發展相適應的地方金融體系,讓企業家能在豐富的、多元化的金融生態里,用間接融資及直接融資的方法,更好完成企業轉型。

“像2011年溫州跑路潮中最典型的案例,溫州‘眼鏡大王’胡福林就是倒在了融資問題上。”史晉川說。2008年胡福林選擇了資本密集型的光伏太陽能,而2009年年底,銀根開始收緊,胡買設備的錢已經支付,可設備還沒有到位。無奈之下,他籌借了高達5億的民間高利貸。

“實際上他的融資方式不恰當,不太適合銀行貸款。”史晉川說,“最好是股權融資,因為這種投資不是說一年兩年就能收回來的。一句話,政府去推進企業的轉型升級,區域的轉型發展,最好的方法是創造好的環境。讓企業在這個環境中,有內在的激勵,做出自主的選擇。”

如果將目光聚集于這次溫州金融改革,“估計溫州各級政府官員基本上全面參與了各種不同形式的民間金融活動。當地有人估計是100%參與,有人則估計為八成或九成不等的參與。” 北京師范大學經濟與資源管理研究院院長胡必亮在幾次深入溫州調研后,得出這樣的結論。而一批擁有公權力的人進入民間金融勢必給監管造成影響。茶洪旺認為,金融改革是系統工程,不僅涉及到金融。地方官員利用手中權利獲取利益的尋租行為,是要靠法律機制約束解決的。

“金融監管、法制建設,這都是政府該做的事情。”在茶洪旺看來,在推進金融改革試驗區過程中,政府在市場調節方面不要越位,市場監管方面不要缺位,公共服務方面不要不到位。“盡快出臺溫州金融改革試驗區的實施細則,盡快組織各方專家研究方案實施過程中可能出現的問題,已是政府迫切需要做的事情。”

如茶洪旺所言,方案的出臺和方案的實踐,是兩個概念。“‘十二條’如何細化到實踐當中去,從某種程度看,這比出臺方案還要難。如何科學實施溫州金融改革試驗區綜合方案考驗著執政者的能力。”

細則的出臺考驗的是地方政府市場化的決心與勇氣。

曾在發展中迷茫,在艱難中行進的溫州模式,可否借助這一次金融改革完成新一次蛻變?

這是一個無人知曉,卻萬人期待的答案。